ChatGPT や Google の AI Overviews、 AIモードなどの普及により、ユーザーが「検索エンジンを使う」から「AIに聞く」という行動にシフトしつつあります。

こうした生成AI時代においては、いかに自社のコンテンツが AI の回答で引用・言及・推奨されるか、

すなわち「AIに選ばれるコンテンツを制作すること」が新たなテーマとなっています。

なお、Google は AI 検索体験(AI Overview等)においても、従来通り「訪問者にとって独自かつ満足度の高いコンテンツを提供すること」が成功の鍵だと強調していますので、LLMOだからといって特別コンテンツの制作方法が大きく変わるわけではありません。

しかし、いくつか理解しておかなければならないポイントはあるので、本記事では、LLMO に強いコンテンツを制作するための根本的な考え方や 8 つの実践ポイントを紹介します。また、ポイントに沿った便利なチェックリストも用意しました。

AIに選ばれるコンテンツを制作したい人はぜひご一読ください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらAI(LLM)に選ばれやすいコンテンツがおさえておくべき2つのこと

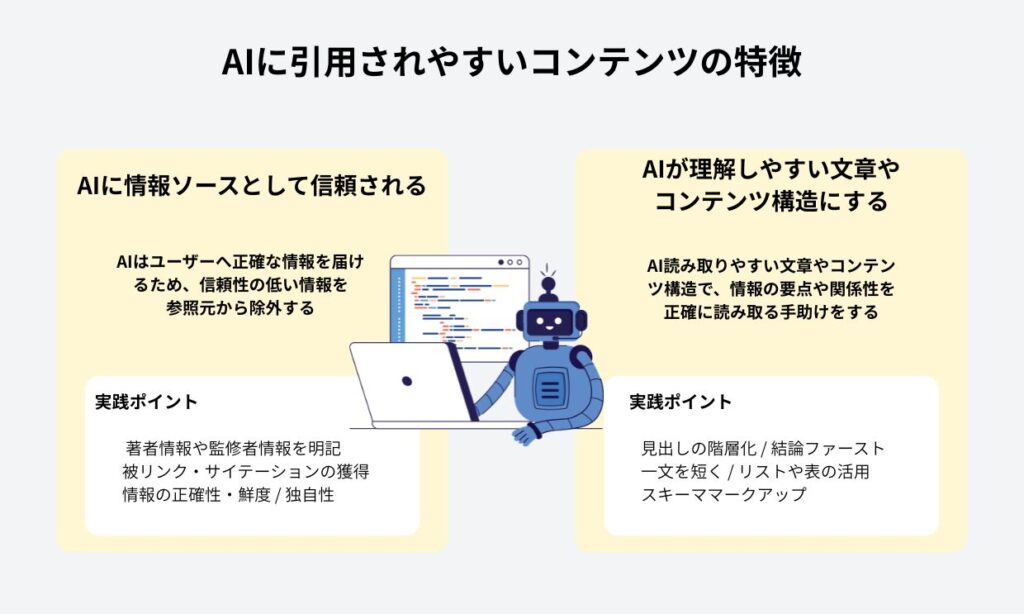

実践ポイントの前に、根本的な考え方としてAI(LLM)に選ばれやすいコンテンツとは、どのような要素をおさえていなければいけないのか解説していきます。

AIにコンテンツが引用・表示されるためには、以下の2点が重要です。

- AIに情報ソースとして信頼される

- AIが理解しやすい文章やコンテンツ構造にする

それぞれ詳しく見ていきましょう。

AIに情報ソースとして信頼される

AIはユーザーへ正確な情報を届けるため、信頼性の低い情報を参照元から除外します。

そのため、AIに信頼されなければ回答にも引用されず、コンテンツの価値が伝わりません。

AIに信頼してもらうためには、「E-E-A-T」に沿うことがおすすめです。

E-E-A-T(旧E-A-T)とは、Googleがサイトやコンテンツを評価する際に重視する4つの要素、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとった言葉。

コンテンツ制作の際にできるE-E-A-Tの強化ポイントとしては以下の通りです。

- 専門家による監修や著者情報を明記⇒Expertise(専門性)を強化

- 独自の体験に基づく一次情報を発信⇒Experience(経験)を強化

- 情報の鮮度を保持⇒Trustworthiness(信頼性)を強化

- 公的データや論文を引用⇒Trustworthiness(信頼性)を強化

これらE-E-A-Tの要素を網羅することが、AIに選ばれるための鍵となります。(それぞれ詳しくは後述します。)

なお、上記に含まれていないAuthoritativeness(権威性)は外部対策で強化するのが基本です。

AIが理解しやすい文章やコンテンツ構造にする

AIが機械的にテキストを解析し、内容を把握するため、理解しやすい文章やコンテンツ構造にすることが大切です。

人間は文章を読むとき、文脈や行間から無意識に内容の重要度や関係性を理解できます。しかし、AIはあくまでプログラムであり、テキストデータを構造的に解析して内容を把握します。

したがって、見出しやリストなどで構造化したり、論理的な文章にしたりすることは、AIにとっての「道しるべ」となり、情報の要点や関係性を正確に読み取る手助けになるのです。一方で構造が不適切だと内容を誤解されたり、重要な情報が見過ごされる恐れがあります。

実践ポイントは以下の通りです。(詳しくはこの後解説します。)

- hタグで論理的な階層を作る

- 結論を先に書く

- 文章を簡潔にする

- FAQなどの構造化データを用いる など

コンテンツの内容をAIに伝わりやすくすることが、情報を的確に活用させる上で極めて有効です。

LLMOに強いコンテンツ制作 8つの実践ポイント

LLMO 対策として具体的に抑えておきたい 8項目を解説します。

▼LLMOに強いコンテンツ制作のポイント一覧表

| 項目 | 解説 | 実践ポイント |

|---|---|---|

| 1. 一次情報源になる | AIは独自調査などの一次情報を高く評価し、そのサイトを「情報源」として認識する。 | ・独自調査をレポートとして公開 ・調査の透明性を担保し出典を明記 |

| 2. 論理的文章・簡潔な文章 | AIは結論から書かれた論理的な文章を好み、内容を正確に理解・要約しやすくなる。 | ・結論から述べる ・箇条書きを活用し構造化する |

| 3. FAQ 形式 | ユーザーの質問を想定したQ&A形式は、AIが回答としてそのまま引用しやすくなる。 | ・簡潔なQ&Aを用意する ・手順はステップ形式で示す ・FAQスキーマを実装 |

| 4. HTMLの構造化 | 見出しや表などのHTMLタグで適切に構造化すると、AIが内容の論理関係を正確に把握できる。 | ・見出しタグを階層的に正しく使う ・データは<table>、項目はリストタグで整理 |

| 5. 情報の鮮度 | 情報の「鮮度」はAIが信頼性を評価する上で重要な指標。定期的な情報更新が評価につながる。 | ・最終更新日を明記 ・定期的に内容を見直し、更新履歴も記載 |

| 6. サイト全体の情報一貫性 | サイト内で用語や見解を統一することで、サイト全体の専門性と信頼性を担保する。 | ・ガイドラインや用語集を作成 ・AIツールで矛盾をチェックし、編集者がレビュー |

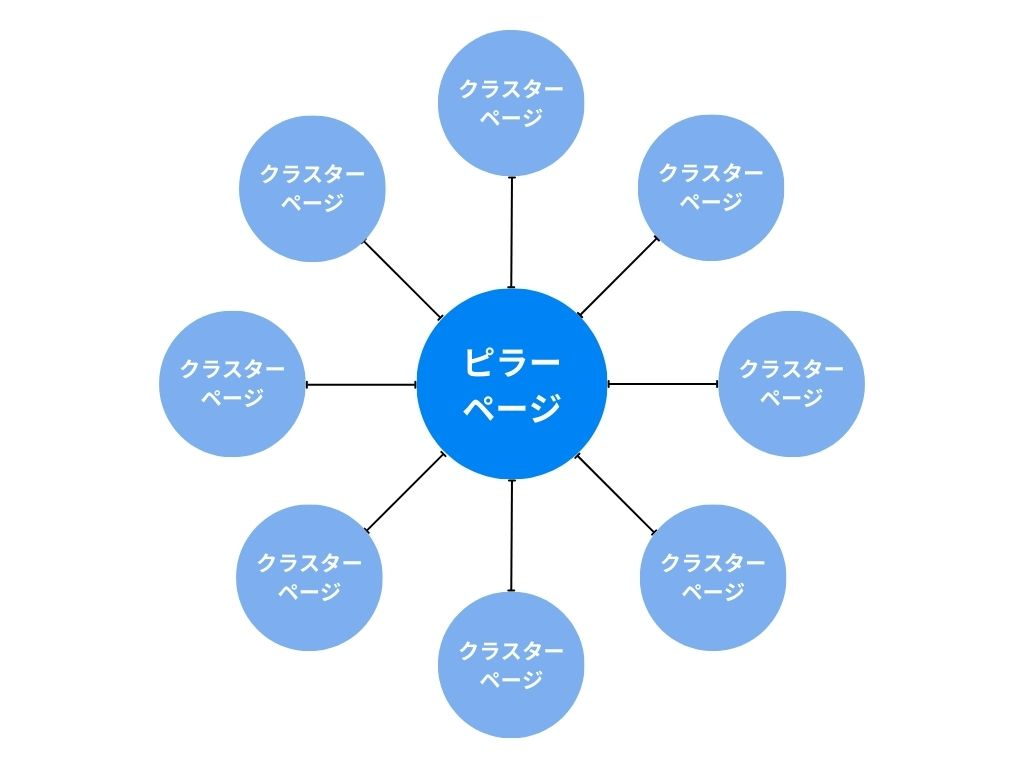

| 7. 内部の専門性 | トピッククラスター構造でサイト内の情報を網羅的に繋ぐことで、特定分野の専門性を示す。 | ・ピラーページとクラスターページを内部リンクで繋ぐ ・サイト全体のテーマ性を構造で示す |

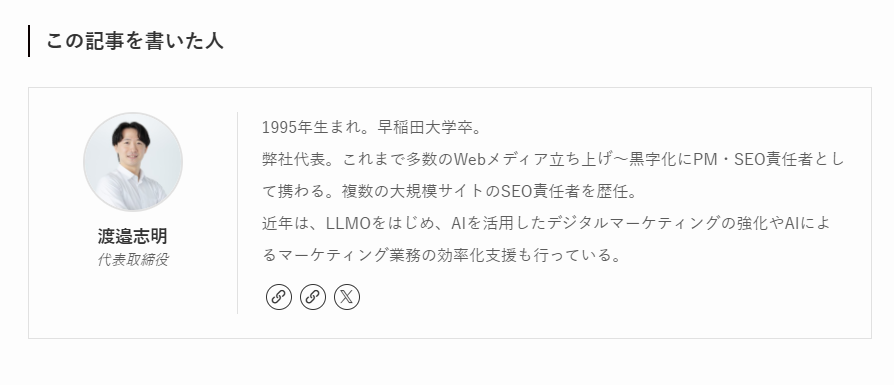

| 8. 専門家アサイン&著者情報明記 | 専門家が著者・監修者であることは、AIに対して「この記事の情報は専門的で信頼性が高い」という強力なシグナルになる。 | ・専門家をアサインする ・著者(監修者)プロフィールを明記する ・構造化データマークアップする |

それぞれについてさらに詳しく見ていきましょう。

①独自調査とレポートで「一次情報源」となる

AI モデルは、他サイトから繰り返し引用された情報よりも、オリジナルで唯一性のあるデータを持つコンテンツを高く評価する傾向があります。

特に業界横断的なテーマやニッチなテーマで、自社でアンケートを取る、ログデータを集計する、事例分析を行うなどして得られた一次情報を公開することで、「情報源としての価値」を高めることができます。

- 業界や領域に関わる調査を定期的に実施し、インフォグラフィックや PDF レポートとして公開する

- 調査概要・手法・サンプル数などを明記して透明性を保つ

- 図表には必ず出典を付す

②結論ファーストで論理的な文章&簡潔な文章を意識する

AI モデルやスニペット抽出エンジンは、文章の冒頭や見出し直後を重視する傾向があります。

したがって、見出し直下に結論もしくは要点を意識的に記載したり、文章は「結論 → 補足説明 → 事例・根拠」という流れ(いわゆる PREP 型など)を意識して、論理的に書いたりすることで、AIが内容を理解・要約しやすくなります。

一方で、遠回しな表現や起承転結な文章構造はAIに要点が伝わりにくいです。

実際、大手米国デジタルマーケティング会社 97thFloor の AI コンテンツ最適化チェックリストでも、強い見出し、明快な HTML 構造、段落・箇条書きの活用が強く推奨されています。

同時に、簡潔でわかりやすい文章にすることも重要です。

生成AIは、曖昧さのない、ストレートな表現を好みます。

専門用語ばかりの難解な文章や、結論が分かりにくい冗長な文章は、人間には理解できてもAIが内容を誤って解釈する原因になりかねません。

- 一文を短く、シンプルにする

- 専門的な用語や難解な表現を避け平易な言葉で説明する など

このようにコンテンツを明確かつ簡潔にすることで、AIが情報の要点を正確に抽出しやすくなり、結果として回答の生成元として使われる可能性が高まります。

- 見出しの直後は「結論」か「要点」から始める

- 見出しの内容は疑問形か結論を含む形式にする

- 疑問形の見出し例:LLMに評価されやすい文章とは?

- 結論を含む見出し例:LLMに評価されやすい文章は結論からスタートしている

- 段落の冒頭に要点を書く

- 説明や背景は後半にまとめる

- 箇条書き・番号リスト・表を適切に使う

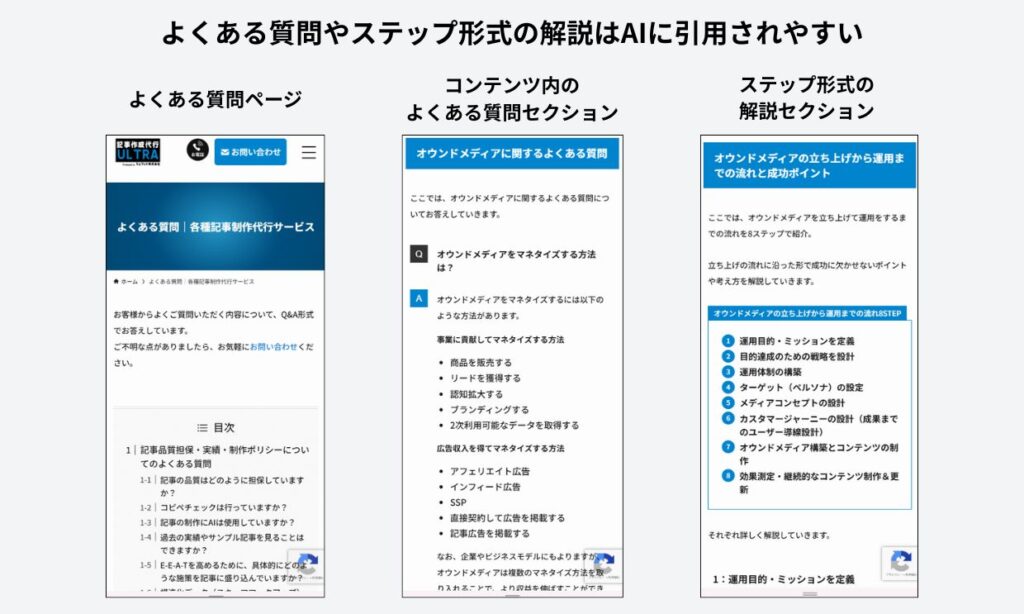

③FAQとHowToで「対話型検索」の受け皿を作る

ユーザーが AI に対して「質問形式」で尋ねると想定すると、「FAQ」「HowTo」形式の見出し・本文を備えておくことは有効です。AI がそのまま引用可能な質問と回答を取り出しやすくなるからです。

サービスに関する「よくある質問」ページやコンテンツ内に「よくある質問」のセクション、ステップ形式でやり方を解説するセクションなどを設けてみましょう。

また、テクニカル(技術的)な要素ですが、上記のコンテンツに対しては構造化データのマークアップも施しておきましょう。

構造化データのマークアップとは、Webサイトに掲載している情報が「一体何なのか」を、検索エンジン(Googleなど)に正しく理解させるためのラベル付けのようなものです。

人間は「よくある質問」と書かれていれば、それがよくある質問のセクションだと文脈から理解できます。

しかし、検索エンジンはただの「テキスト(文字列)」としてしか認識できません。

そこで、構造化データを使って「ここでは “よくある質問”とその回答を紹介してますよ」といった具合に、情報に意味のラベルを付けてあげられます。

推奨される構造化データマークアップの種類を以下にまとめました。

| コンテンツタイプ | 使用する構造化データの種類 |

|---|---|

| よくある質問ページ ※ページ全体が「よくある質問」の場合に使用。 | Q&APage |

| コンテンツ内のよくある質問セクション | FAQPage |

| ステップ形式の解説セクション | HowTo |

なお、構造化データについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

実際、米大手SEO会社 Semrush の記事でも、構造化 FAQ/HowTo をコンテンツに含めることが重要なテクニックとして挙げられています。

また、世界最大級のソーシャルニュースサイトReddit の SEO コミュニティ投稿でも「FAQPage や HowTo schema を用いて Q&A ブロックをマークアップしておくべき」という意見が頻出しており、重要視されています。

- ユーザーが抱きそうな問いをリストアップし、明快な回答を添える

- 回答は 2 ~ 4 文程度にまとめ、簡潔に

- schema.org の FAQ や HowTo マークアップなどを併用する

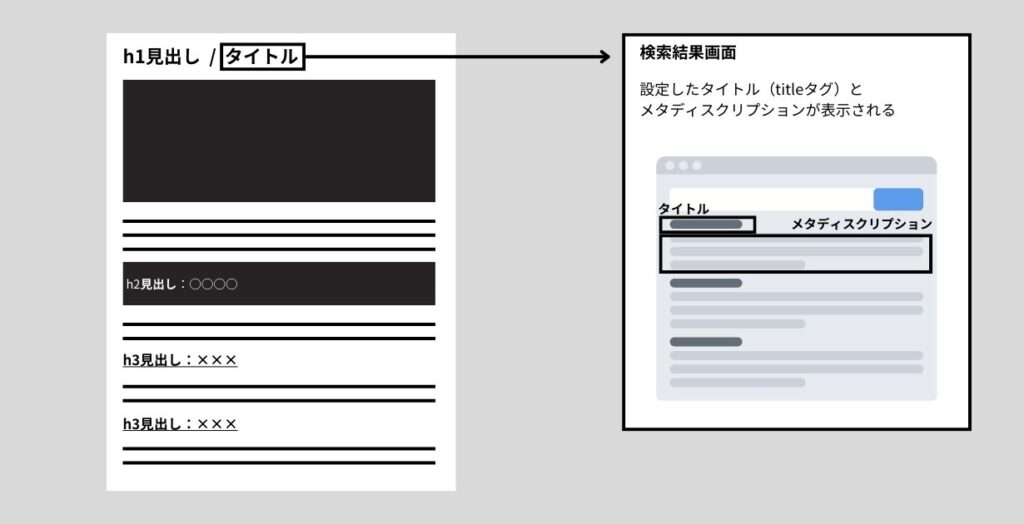

④HTMLの構造化で「AIの読解」をアシストする

AI や検索エンジンは、HTML の構造(見出しタグ、段落、表、リスト、table 要素など)を参照して内容の論理関係を把握します。

したがって、単なる「テキスト羅列」よりも、適切なHTML構造で書かれているコンテンツの方が、正しく内容を読み取ってもらえる可能性が高まります。

実際、アメリカのコーネル大学の研究結果として、GEO/LLMO 分野の観察研究でも、「メタデータ」「鮮度」「意味論的 HTML」「構造化データ」が AI から引用されやすいページ要素として強く相関するという分析結果が報告されています。

見出しはhタグにする、リストはliタグにする、タイトルやディスクリプションはmetatitleやdescriptionで設定するなど、適切なHTML構造でコンテンツを作成することを意識してください。

- 見出しタグ(h1, h2, h3 …)を階層構造に沿って使う

- 表は <table> タグでマークアップ

- リストは<ul>, <ol> タグを使用する

⑤定期的な更新で「情報の鮮度」を証明する

生成 AI や検索エンジンは、情報の信頼性を評価する際に「鮮度(更新頻度・最終更新日)」を重視する傾向があり、特に技術系・時事性の高いテーマでは効果が顕著です。

Google も、AI 検索体験において「訪問者のために独自かつ満足度の高いコンテンツを提供すること」を軸としており、情報が古ければ評価を落とされるリスクがあります。

さらに、アメリカのコーネル大学の研究結果でも “鮮度”(Freshness)は引用されやすさと強い関連性を持つ要素と確認されています。

- 記事の「最終更新日」を明記

- 少なくとも四半期ごと、関連データやリンクを見直す

- 新情報が出たらリライト版を出す

- 更新履歴を記事下に設置して透明性を保つ

⑥AIツールを活用し「サイト全体の情報一貫性」を担保する

サイト内で複数の記事を作成する際、執筆者によって用語の揺れや見解のズレが発生しがちです。

これが、AI や一般の読者から見ると「専門性・信頼性の乖離」として扱われるリスクを孕みます。

サイト全体で用語定義やスタンス、発信する情報の内容を統一することが重要です。

また、NotebookLMを用いて、サイト内の記事同士が矛盾していないかをチェックする運用も推奨されます(構成案チェックリストにも記載されています)。

なお、情報の一貫性については、自社サイト内だけでなく外部サイトでも保つようにしましょう。

例えば、自社サービスの料金改定があった際は、外部のWebサイトの料金情報も更新する必要があります。

- 用語・定義集(グロッサリー)を作る

- コンテンツ作成ガイドラインを社内共有

- AI ツール(あるいは内部ツール)で文章の対照チェックを行う

- 編集担当者による一元的なレビュー体制を設置

⑦トピッククラスターで「専門性」を強化する

特定の大きなトピックにおいて、自社サイトがその分野で最も権威のある専門情報源であると検索エンジンやAI(LLM)に認識させることも重要です。

いわゆる「トピッククラスターモデル」を用い、中心テーマ(ピラーページ)と関連サブトピック群(クラスターページ)を内部リンクで網羅的に繋ぐことで、サイト全体のトピック専門性(テーマ領域の網羅度・深さ)を強めることができます。

こうした構造化は、AI モデルがそのサイトを特定分野の「知見ベース」として認識してもらうための助けになります。

また、米国SEO会社のAll in One SEO(AIOSEO)は、AI 最適化/LLMO 解説記事でも、「専門性(Topical authority)」を確立するための施策として、トピッククラスターの設計が強調されています。

なお、トピッククラスターモデルについて詳しくは下記の記事を参考にしてください。

- 中心テーマの「柱ページ(ピラー)」を設け、そこから派生する細分トピックをクラスターページとして設計

- 関連ページ同士を適切に内部リンク

- 各クラスターページでは、補足説明や詳細解説を意識

- 定期的にクラスター構造を見直して整合性を保つ

⑧記事テーマに沿った専門家を著者(監修者)としてアサインし明記する

AI(LLM)がコンテンツの品質を判断する上で「誰がその情報を発信しているか」は、非常に重視される要素です。

記事テーマに沿った専門家を著者もしくは監修者としてアサインし、そのことを明記しましょう。

医師が医療情報を語ったり、弁護士が法律問題を解説したりといったように、その分野の専門家が著者・監修者であることは、AIに対して「この記事の情報は専門的で信頼性が高い」という強力なシグナル(お墨付き)を送ります。

AIは信頼性の高い情報を優先的に参照して回答を生成します。専門家が関与したコンテンツは、その「信頼性スコア」が高まるため、AIによる要約や回答の引用元として選ばれる可能性が飛躍的に高まるのです。

同時に、専門家によるレビューは、事実の誤りを防ぎ、一般的な情報に加えて専門的な知見や独自の視点を加えることができます。これにより、他のウェブサイトにはない独自性と価値の高いコンテンツとなり、AIだけでなく人間からの評価も高まるでしょう。

著者(監修者)情報を明記する

同時に、専門家をアサインしたら、そのことを明記するようにしましょう。

記事の冒頭や末尾に、専門家の顔写真、氏名、経歴、資格、所属団体、SNSアカウントへのリンクなどを具体的に記載してください。

また、明記するだけでなく、著者情報を構造化データとしてマークアップすることも重要です。

なお、著者情報の表示方法や構造化データマークアップについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

SEOで著者情報は重要!理由や最適化方法、構造化データまで解説

- 記事テーマにマッチした専門家をアサインする

- 著者(監修者)情報を明記する

- 著者(監修者)情報を構造化データとしてマークアップする

LLMOに強いコンテンツのチェックリスト

ここまで紹介してきた8つのポイントベースにして、「すぐに実践できるチェックリスト」を作成いたしました。

企画・制作・リライト時に活用してください。

| カテゴリ | チェック項目 |

|---|---|

| 情報の信頼性と独自性 | □独自調査やアンケートを定期的に企画しているか? |

| □調査結果をインフォグラフィックやレポートにまとめているか? | |

| □図表や統計には必ず出典(ソース)を明記しているか? | |

| □コンテンツの最終更新日を明記し、定期的に情報を見直しているか? | |

| □著者(監修者)情報は明記されているか? | |

| AIが理解しやすい構造 | □各見出し直下は「結論」から書き始めているか?(PREP 法など) |

| □見出しの内容は疑問形か結論を含む内容にしているか? | |

| □FAQ や HowTo 形式のセクションを設けているか? | |

| □統計データや比較情報は <table> タグでマークアップしているか? | |

| □文章の中で適切にリストは用いられているか? | |

| □段落の冒頭に要点を置き、本文は補足説明形式にしているか? | |

| □適切な構造化データマークアップが施されているか? | |

| サイト全体の評価 | □NotebookLM などの AI ツールを使い、サイト内の情報の矛盾をチェックしているか? |

| □サイト内で使用する専門用語や見解は統一されているか? | |

| □強化したいテーマでトピッククラスターを形成できているか | |

| □ピラーページとクラスターページを内部リンクで繋いでいるか? | |

| □独自調査レポートなどをプレスリリースとして配信しているか? | |

| □外部の権威あるサイトからの被リンク獲得を意識したコンテンツ企画ができているか? |

なお、LLMOを意識したコンテンツ制作に加えて、これまで重視されてきたSEOを意識することも重要です。

SEOに強いコンテンツの制作方法について詳しくは、下記の記事をご覧ください。

LLMO 対策ならシュワット株式会社

LLMO 対策は従来の SEO で基盤を固めてその延長線上にあります。

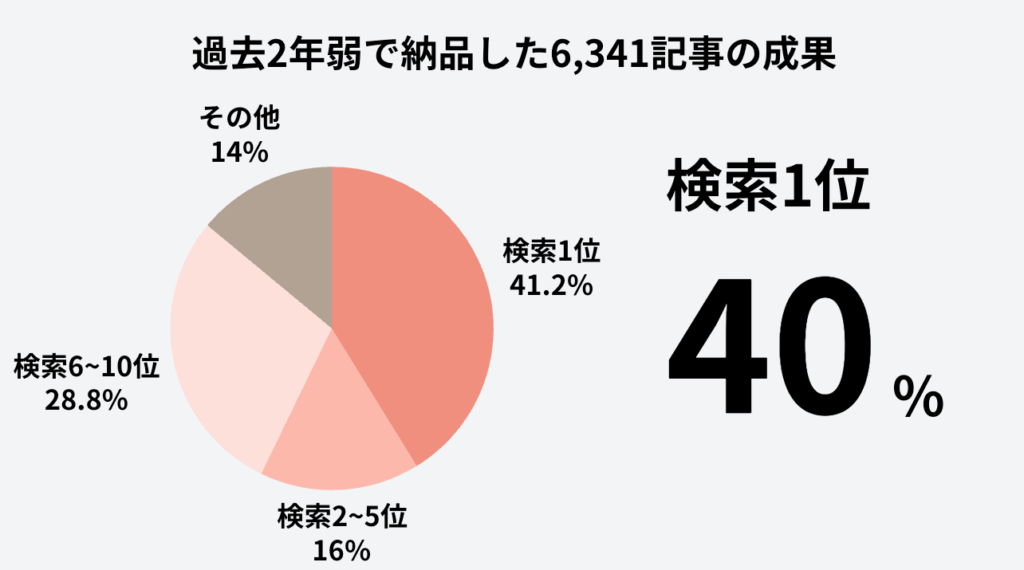

シュワット株式会社が運営している記事制作代行ウルトラでは、過去2年弱で納品した6,341記事中、1位を獲得した記事は2,612記事(41.2%) 1~5位は3,627記事(57.2%)、1~10位は5,454記事(86.0%)と業界屈指のパフォーマンスを達成しています。

サービス開始以来、多数の記事で上位表示実績がございます。例えば、検索ボリューム40,000を超える高難度キーワードなどの「比較」「おすすめ」系キーワードでも、1年弱で 833 件以上の記事が検索 1 位表示を獲得しております。

貴社の課題・業界特性に即した LLMO 対応型コンテンツ制作のご提案が可能です。

まとめ

本稿では、LLMO に強いコンテンツ制作のための 8 項目と、それを実運用に落とすチェックリストをご紹介しました。

生成 AI に引用されコンテンツを制作するためには、SEO の基本を踏まえた上で、さらに AI に対する読みやすさ・信頼性を高めることが重要です。

LLMO対策でコンテンツ作りに悩まれている方はぜひ、シュワット株式会社にご相談ください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら