最近では、AIO(AI Overviews)やAIモードの登場、強調スニペットやナレッジパネルの拡充により、ユーザーは検索結果の画面だけで疑問を解決できるようになりました。

その結果、急速に増加しているのが「ゼロクリック検索」です。

本記事では、ゼロクリック検索の意味と増加の背景、企業のWebサイトへの影響を整理しつつ、AIに引用されるためのLLMO対策、さらにSEOに依存しすぎないブランド露出戦略まで、いま現場で求められる打ち手を実務目線で解説します。

「検索順位は落ちていないのにアクセス数だけ減っている」「これからどうやって対策すればいいのかわからない…」という方は、ぜひ最後まで参考にしてください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらゼロクリック検索とは?

ゼロクリック検索とは、検索結果ページ上でユーザーが疑問を解決し、リンクをクリックせずに離脱してしまう検索行動のことを指します。

近年では強調スニペットやナレッジパネルだけでなく、AIO(AI Overviews)やAIモードが実装されたことで、この「ゼロクリック検索」の増加傾向が顕著です。

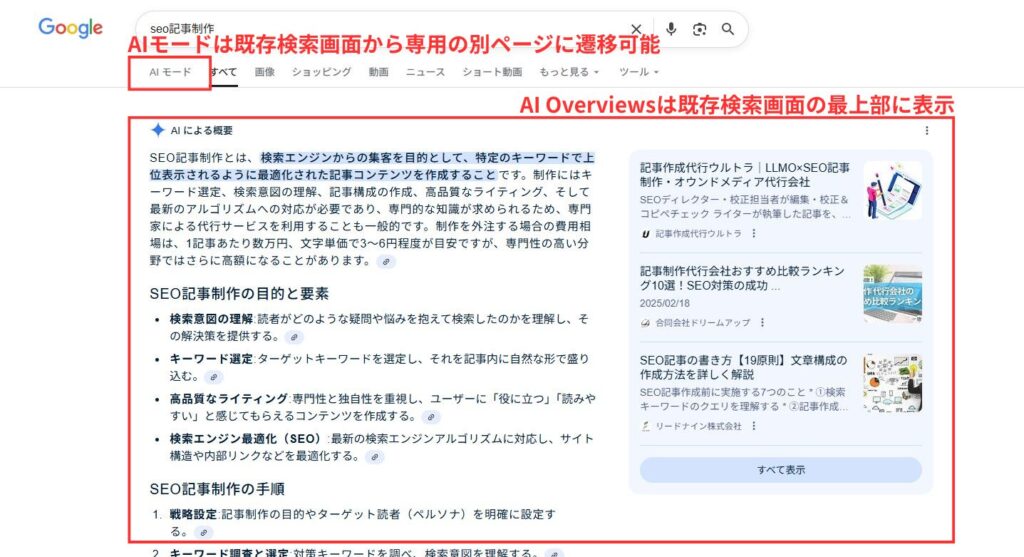

▼実際のAIO表示例

実際、上図のようなAIO(AIによる概要文)でユーザーの疑問が解決されると、サイトへの訪問がなくなるのは何となくイメージがわくのではないでしょうか。

これまでと違い、検索順位が高くても「クリックされない」ケースが増えており、これが多くのSEO担当者を悩ませる要因となっているのです。

ゼロクリック検索の深刻な実態(データ)

いくつかデータを紹介します。

- 株式会社ヴァリューズとnote株式会社の共同調査(2025年10月発表)によると、国内の検索行動において「ゼロクリック検索」が半数を超え、加速傾向にあることが示されています。

- 米大手IT企業のクラウドフレアもAI検索によりサイトへのGoogle検索経由の訪問数が激減していると示しています。

伊藤

伊藤ゼロクリック検索は、Googleがユーザー体験の最適化を目指した結果の副産物ともいえます。Webサイトの運営者にとっては「サイト流入」という従来の成功指標が通用しにくくなっているため、今後はゼロクリック検索時代の新たな施策や効果検証方法が求められていくと考えられます。

ゼロクリック検索が増えている背景

ゼロクリック検索が急増している背景には、検索体験そのものの進化があります。

Googleは「ユーザーが最短で正確な答えにたどり着ける検索結果」を重視しており、そのために近年さまざまな機能を実装しています。

特に2024年以降は、生成AIによる回答表示が本格化し、検索結果画面内だけで検索行動が完結するシーンが劇的に増えました。

ここからは、ゼロクリック検索を生み出している主な要因として、以下3つを解説します。

- AIO(AI Overviews)の実装によるユーザー行動の変化

- ナレッジパネルや強調スニペットなどのGoogle検索面の変化

- AIモードの実装によるGoogle検索機能の変化

それぞれの要因について、詳しく見ていきましょう。

AIO(AI Overviews)の実装によるユーザー行動の変化

ゼロクリック検索が増加している背景にあるのが、近年Googleが導入を進めてきた「AIO(AI Overviews)」の存在です。

AIO(AI Overviews)とは、検索結果ページ上でAIが複数のサイト情報をまとめ、ユーザーの質問に対して要約形式で回答する機能のこと。

たとえば「ゼロクリック検索とは」と検索すると、従来の検索1位よりも上部のエリアでAIが「ゼロクリック検索とは何なのか」を回答してくれます。

これにより、ユーザーはWebサイトを訪れなくても情報を得られるようになったため、ゼロクリック検索が増えているのです。

AIOは一見便利な機能ですが、企業側から見ると、クリックの機会がAIによる要約に奪われている状態ともいえます。

ナレッジパネルや強調スニペットなどのGoogle検索面の変化

ゼロクリック検索を後押ししているもう一つの要因が、Google検索画面の多機能化です。

特に「ナレッジパネル」や「強調スニペット」の登場によって、ユーザーは検索結果ページ上で疑問を解決できるようになりました。

たとえば、著名人の名前を検索すると右側にプロフィールやSNSリンクが表示される「ナレッジパネル」が出現します。

「大谷翔平」と検索すると表示されるナレッジパネル

また、「〇〇とは」と検索した際に、あるWebサイトの説明文が検索上部に抜粋されるのが「強調スニペット」です。

これらはユーザーにとって便利な機能ですが、クリックせずに情報が得られる=サイトへの流入が減るという構造を生み出している要因でもあります。

AIモードの実装によるGoogle検索機能の変化

2025年9月9日以降、日本のGoogle検索に新たに加わった「AIモード」もゼロクリック検索が増えている要因の一つです。

AIモードとは、ユーザーが通常の検索結果とAIによる回答モードを切り替えられる機能で、ユーザーChatGPTやGeminiのように「質問→要約回答→追加質問→追加回答」という対話形式で情報を得ることができます。

「ゼロクリック検索とは」のAIモード

これまでのGoogle検索のように「検索窓にキーワードを入力→検索結果が表示される」という形式ではなく、AIとの対話形式で検索行動が行われるため、従来とはまったく異なる検索機能といってよいでしょう。

当然、ユーザーは情報収集のためにサイトを訪れる必要がなくなるので、今後はより一層ゼロクリック検索が増加すると考えられます。

ゼロクリック検索による企業・Webサイトへの影響

ゼロクリック検索が増加しているということは、ユーザーが情報を得やすくなっているということでもありますが、Webサイト側にはどのような影響があるのでしょうか。

ここからは、ゼロクリック検索による企業サイトへの影響として、以下2つを解説します。

- Webサイトへのアクセス数の減少

- ブランディング機会の減少

それぞれの影響について、詳しく見ていきましょう。

Webサイトへのアクセス数の減少

ゼロクリック検索による影響として最も大きいのが、Webサイトへのアクセス数の減少です。

特に、AIO(AI Overviews)やAIモードのような要約表示が検索結果の上部を占めるようになったことで、ユーザーは個別のサイトのリンクをクリックする前に情報を得られるようになりました。

その結果、「検索順位は維持しているのに流入が減っている」という事象が多くのサイトで発生しています。

ブランディング機会の減少

ゼロクリック検索の拡大は、企業のブランディング機会の減少という新たな課題も生んでいます。

これまでWebサイトは、商品・サービスの魅力や企業の信頼性を訴求する重要な接点でした。

しかし、検索結果の上でAIが回答を要約してしまうと、ユーザーは「どの企業の情報を読んでいるのか」を意識しないまま課題を解決できてしまいます。

たとえば、ある企業の記事がAIOの回答に引用されても、ユーザーがその出典をクリックしない限り、情報源であるサイトの企業名やブランド名は認識されないままです。

結果として、従来のSEOで得られていた「認知→興味→行動」という流れが途中で途切れてしまうリスクがあります。

ゼロクリック検索時代にSEO担当者に求められることとは?

ゼロクリック検索時代においては、従来のSEO対策だけでこれまでと同じアクセス数や成果を出すのは難しくなっています。そのため、SEO担当者もゼロクリック検索時代に合わせて、別の戦略・施策を取らなければなりません。

ここからは、ゼロクリック検索時代にSEO担当者に求められることとして、以下4つを紹介します。

- AIに引用・参照されやすいコンテンツの作成

- 少ない表示機会でアプローチするためのコンテンツ訴求力

- ナレッジパネル・強調スニペット表示を目指す構造化マークアップ

- 広告出稿や広報活動などの別角度からのマーケティング・ブランディング

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

AIに引用・参照されやすいコンテンツの作成

ゼロクリック検索時代において最も重要なのが、AIに正確に理解・引用されるコンテンツ設計です。

AIO(AI Overviews)やChatGPTなどでは、AIがWeb上の複数ページを解析し、信頼性の高い情報を抽出・引用して回答を生成します。

そして、自社の記事がAIの回答に引用されれば、ユーザーが引用リンクをクリックし、自社のWebサイトへ訪れてくれる可能性があります。

しかし、AI回答に引用されるには、「情報の構造」と「信頼性」が不可欠です。そのためには、以下のような対策が求められます。

- 構造化データ(schema.org)でページの内容を整理する

- 見出し階層(h2・h3)や箇条書きで文脈を明確にする

- 一次情報・統計・専門家コメントを交え、信頼性を高める

- E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)対策を行う

このようにAIに引用・参照されやすくするための対策のことを、LLMOやAIO(AI Optimization)、GEOと呼びます。今後は、SEO担当者にもLLMOやAIO、GEOといった対策スキルが求められるようになるでしょう。

AIに引用されやすいコンテンツ制作のポイントについて詳しくは下記のページをご覧ください。

少ない表示機会でアプローチするためのコンテンツ訴求力

ゼロクリック検索が進むほど、ユーザーが実際にWebサイトを訪れる機会は減っていきます。だからこそ、少ない露出でも印象に残るコンテンツ訴求力が欠かせません。

具体的には、これまで以上に以下のようなポイントを意識することが大切です。

- 冒頭で結論を提示し、読者の課題意識に即答する構成

- 実例・データ・具体的成果などの「信頼できる根拠」を示す

- ビジュアル・グラフ・箇条書きで可読性を高める

- ブランドストーリーや価値観を織り込み、印象を残す

これからの時代、単なる「情報提供型コンテンツ」ではAIに要約されて終わります。

一方、自社の記事をAIに要約されたとしても独自の情報や価値観を盛り込んで「もっと知りたい」「この企業を見てみたい」と思わせられれば、ゼロクリック検索時代でも安定した流入を獲得できるでしょう。

AIOの下で「あえてクリックさせる」タイトル&ディスクリプション術

ゼロクリック検索が増加しても、クリックするユーザーはゼロではありません。

そこで、「AIの回答だけでは満足しない層」を刈り取るためのテクニックが重要になります。

AIの要約(AIO)を読んだ前提で、「あなたの記事には、AIの要約には含まれていない“何か”がある」ことを伝えるのです。

- 悪い例:

ゼロクリック検索の意味とは?- →(AIOを読んだユーザーの感想)「それはもうAIが教えてくれた」

- 良い例:

ゼロクリック検索対策【失敗事例3選】から学ぶAI時代の新常識- →(AIOを読んだユーザーの感想)「“失敗事例”はAIの要約になかった。読んでみよう」

- 良い例:

【調査データ付】ゼロクリック検索の影響とAIに引用される5つの技術- →(AIOを読んだユーザーの感想)「AIの回答の“根拠データ”を見てみたい」

ナレッジパネル・強調スニペット表示を目指す構造化データのマークアップ

ゼロクリック検索時代において、自社情報を検索結果に残す最も効果的な方法の一つが「構造化データのマークアップ」です。

構造化データのマークアップとは、Webページ内の情報をGoogleなどの検索エンジンが理解しやすい形式で記述する仕組みのこと。適切に設定することで、検索結果にナレッジパネルや強調スニペットとして表示される可能性が高まります。

たとえば、企業サイトであれば「会社情報」や「サービス内容」、「FAQ」などに構造化データを設定することで、検索画面上で直接情報が表示されやすくなることも。

特にローカルビジネスやBtoB企業の場合、「所在地」「電話番号」「営業時間」などを正しくマークアップするだけでも信頼性が向上し、AIに引用されやすくなる可能性があります。

なお、構造化データのマークアップについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

SEO依存から脱却し、「指名検索」を生むブランド戦略

ゼロクリック検索の時代、SEOだけに集客を依存するモデルは極めて危険です。 これからは、検索以外のチャネルでブランドを認知させ、**最終的に「会社名」や「サービス名」で検索してもらう(=指名検索)設計が不可欠です。

前述のヴァリューズ×noteの共同調査では、「note」がAI経由でも高い流入を維持していることが示されました。これは「note」というプラットフォーム(ブランド)自体に「信頼できる情報がある」という評判が確立されているためです。

- SNSやYouTubeでの積極的な情報発信(ファン作り)

- プレスリリースやメディア露出による権威性の構築

- リスティング広告やディスプレイ広告による認知獲得

これらの活動を通じて「〇〇(企業・ブランド)は信頼できる」というエンティティ(実体)としての評価を高めることが、巡り巡ってAIが自社情報を参照する確率を高めることにもつながります。

「ゼロクリック検索=悪」ではない。現状を逆手に取った打ち手を模索しよう

「ゼロクリック検索」と聞くと、「流入減少=悪い現象」と捉えがちですが、実はそうとは限りません。

検索結果上でAIやスニペットに引用されることは、“新しい形の露出”や“信頼の証”と見ることもできます。

たとえば、AIOで自社のコンテンツが回答文中に採用されれば、クリックされなくても企業名が表示され、ユーザーの潜在的な認知向上につながります。

さらに、AIやGoogleは信頼性の高い情報源を優先して引用するため、「ゼロクリック検索で選ばれる=権威性が高いサイトである」という裏付けにもなるでしょう。

SEOのゴールを「アクセス数」から「AIやユーザーに選ばれる存在」へと再定義すれば、ゼロクリック化はむしろブランド強化のチャンスともいえるのです。

ゼロクリック検索では、LLMOやGEOといった新たな対策手法が注目されていますが、その根底にあるのは「SEO」です。これまでのSEO対策で培ってきたサイトの信頼性や権威性が失われるわけではないので、「LLMO=SEOの延長」と考え、柔軟に対応していきましょう。

おまけコラム:ゼロクリック時代に「SEO担当者」の価値はどこにあるのか?

これだけの変化を前に、「SEOはもうオワコンではないか」「SEO担当者の仕事はなくなるのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。

結論から言えば、SEO担当者の価値は、むしろ高まっています。ただし、その役割は大きく変化しました。

これまでのSEO担当者が「Googleの順位アルゴリズムを解析する“ハッカー”」だったとすれば、これからのSEO担当者は「ブランドの“信頼性”をWeb上で構築する“アーキテクト(設計者)”」です。

- AI(LLM)が信頼できる情報源として参照するよう、E-E-A-Tを設計し、構造化データで実装する。

- AIには要約できない「独自の価値(体験・事例)」をコンテンツに落とし込む。

- 検索以外のチャネル(SNS, PR)とも連携し、「トピックに関する信頼と評判」をWeb全体で構築する。

小手先の順位テクニックではなく、企業の資産である「信頼」をデジタル上で可視化し、AIとユーザーの両方に最適化する。

これが、ゼロクリック時代におけるSEO担当者の新しい、そして非常に重要なミッションです。

LLMOへの深い理解と、スキル習得が重要です。

まとめ

ゼロクリック検索は、AIや検索エンジンが高度化した結果として生まれた、情報取得の新しいスタンダードです。

ユーザーがクリックしなくても疑問を解決できる時代において、従来型のSEO施策だけでは成果を維持できなくなりつつあります。

これからのSEO担当者に求められるのは、「検索順位を上げる」ことではなく、AIやユーザーから“信頼される情報源”として選ばれることです。そのためには、構造化マークアップやE-E-A-Tを意識した情報設計、AIに引用されやすいコンテンツ構成、そしてSEO以外のチャネルを組み合わせた統合的なブランディングが不可欠です。

シュワット株式会社では、従来のSEOに加えてAIに引用・参照されるためのLLMO対策にも対応しています。さまざまなサイトを支援してきた実績から、サイトごとに最適な対策プランを提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

シュワット株式会社のLLMOコンサルティングについて詳しくはこちら

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら