近年、ChatGPTやGeminiなどの「生成AI検索」が急速に普及しています。これまでのようにキーワードを入力してリンク先を開くのではなく、AIが複数のサイトから情報を集約し、“答えそのもの”を提示する検索体験へと変化しているのです。

この進化によって、情報収集のスピードや効率は大きく向上しました。一方で、情報の正確性・著作権・SEOへの影響といった新たな課題も浮き彫りになっています。

本記事では、生成AI検索の仕組みや従来のキーワード検索との違いをわかりやすく解説。

さらに、2025年11月時点で注目されているおすすめの検索型生成AIツール6選を比較紹介します。

あわせて、生成AI検索が今後のマーケティング・SEOにどんな影響を与えるのか、そしてAI時代にどのように向き合うべきかについても解説します。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら生成AI検索とは?

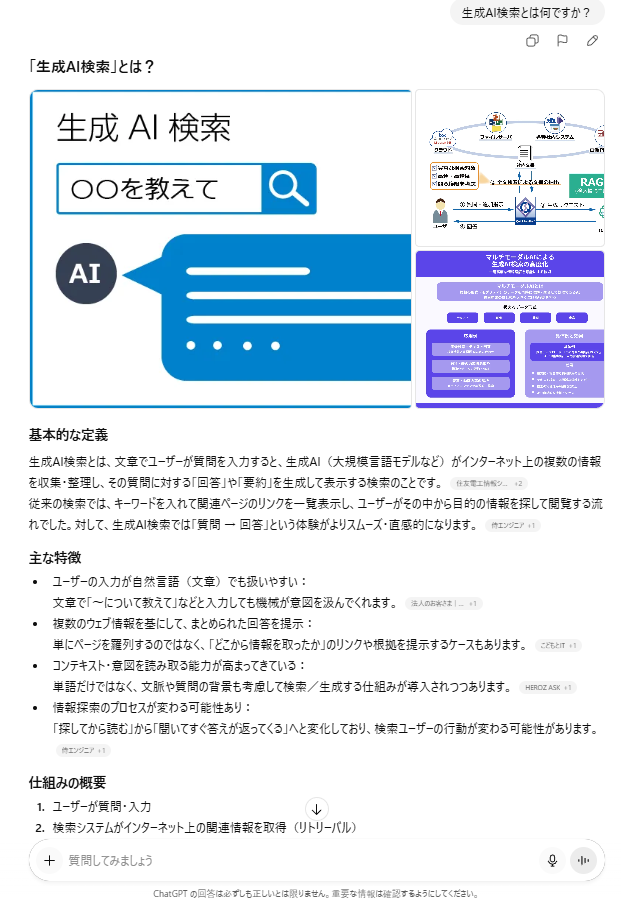

生成AI検索とは、人工知能(AI)がユーザーの質問に対して複数の情報源を要約・統合し、自然な文章で回答を生成する検索手法です。

従来のGoogle検索などのように「検索結果の一覧(SERPs)」を表示するのではなく、AIが最も関連性の高い情報を自動で整理し、“答えそのもの”を提示するのが特徴です。

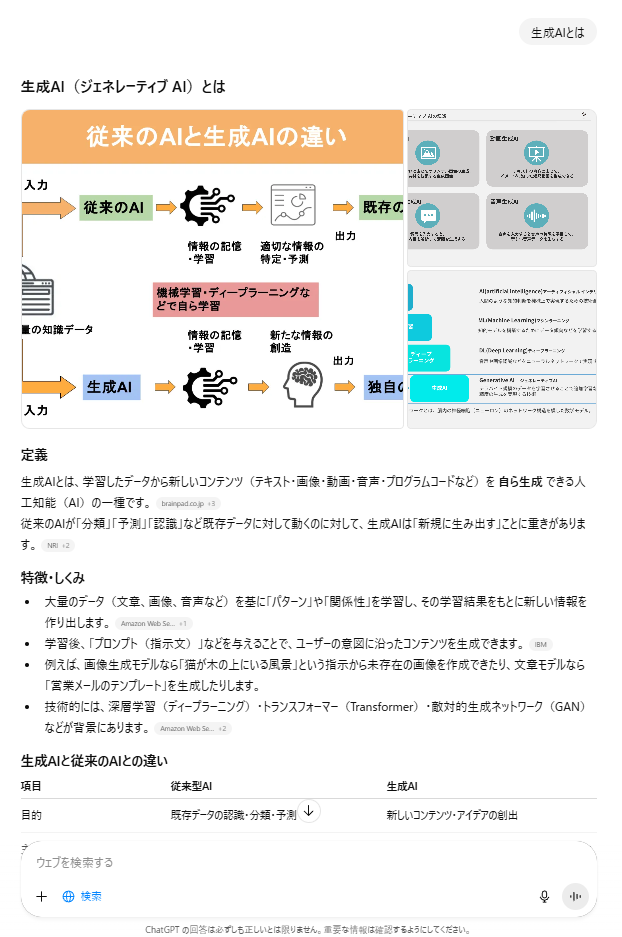

たとえば、「生成AIとは何ですか?」と検索した場合、通常のGoogle検索では複数のサイトリンクが並びますが、生成AI検索ではそれらの記事をもとにAIが要約を作成し、「生成AI検索の定義や仕組みなど」を文章で説明してくれます。

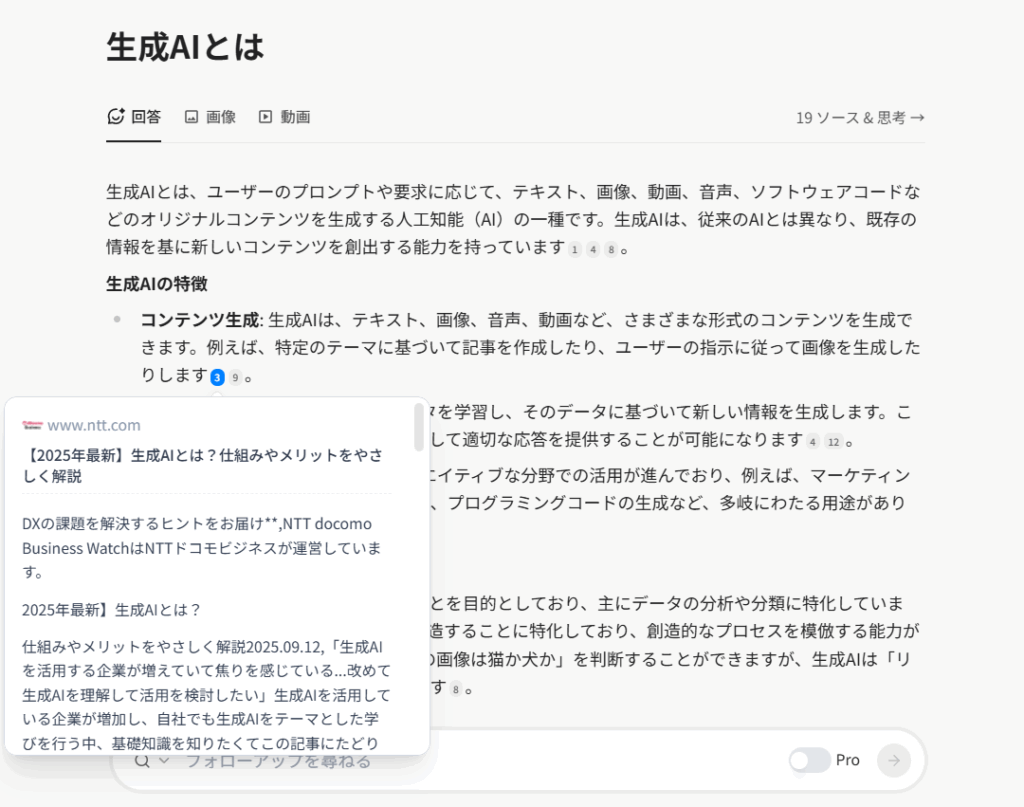

ChatGPTで「生成AIとは何ですか?」と検索した結果

この技術の中心にあるのが大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)です。

ChatGPTやGeminiなどの生成AI検索ツールは、このLLMを活用し、膨大なデータから文脈を理解して適切な回答を生成します。

現在ではGoogleの「AI Overviews」や「AIモード」など、多くの検索サービスがこの生成AI検索機能を搭載し、今後はユーザーが「調べる」よりも「聞く」ことで情報を得る時代が加速していくといわれています。

生成AI検索とキーワード検索の違い

生成AI検索と従来のキーワード検索の最大の違いは、主に以下のとおりです。

| 項目 | 生成AI検索 | キーワード検索 |

|---|---|---|

| 検索結果の表示の仕組み | AIが複数の情報源をもとに情報を要約・統合して回答 | 検索キーワードに一致するページをランキング形式で表示 |

| 重視するポイント | ・情報そのものや情報発信者の信頼性(エンティティ) ・従来のSEOにおける検索順位 | ・コンテンツの質 ・E-E-A-T ・被リンクやサイテーション ・最適化された内部構造 |

| 情報の正確性 | ハルシネーション(誤情報発信)のリスクがあり、情報のファクトチェックが必要 | サイトによって情報の正確性が異なるが、情報発信者がわかる分、信頼性が高い |

| 検索のしやすさ | ◎ | 〇 |

生成AI検索とキーワード検索、どっちがおすすめ?

生成AI検索とキーワード検索は、「目的によって使い分ける」のが最適です。

生成AI検索とキーワード検索にはそれぞれ強みと弱みがあり、「今すぐ答えを知りたいのか」「正確な情報を自分で調べたいのか」で最適な手段が異なります。

以下の表に、両者の特徴をまとめました。

| 項目 | 生成AI検索 | キーワード検索 |

|---|---|---|

| 強み | ・短時間で要点を把握できる ・文章形式で理解しやすい ・会話形式で追加質問できる | ・情報の正確性を自分で確認できる ・出典(ソース)を明確に確認できる ・専門的・網羅的な情報を得やすい |

| 弱み | ・誤情報(ハルシネーション)のリスク・出典が不明確な場合がある ・最新情報を反映していないこともある | ・情報が多すぎて整理が難しい ・複数サイトの比較に時間がかかる |

| おすすめの利用シーン | 時間をかけずに概要を知りたいとき/調べ物の初期段階 | 正確性が求められる調査や業務/専門情報の裏付けが必要な場合 |

まとめると、生成AI検索は「時短・要約・理解」を重視した検索に向き、キーワード検索は「深堀り・検証・正確性」を重視した検索におすすめです。

伊藤

伊藤現状はどちらも一長一短なので、うまく使い分けることが大切です。

生成AI検索のメリット

生成AI検索には、従来の検索エンジンにはない多くの利点があります。

主なメリットは以下のとおりです。

- 検索時間を大幅に短縮できる

AIが複数の情報を瞬時に要約してくれるため、いくつものサイトを開いて比較する必要がありません。 - 要点をまとめた回答が得られる

質問内容に応じて重要な情報を抜粋・整理してくれるため、初心者でも理解しやすい形で情報を得られます。 - 会話形式で追加質問ができる

回答内容に対して「もう少し詳しく」「具体例は?」と聞くことで、深堀り検索が可能です。 - 文章の意味や文脈を理解して回答する

単なるキーワード一致ではなく、質問の意図を読み取って最適な情報を提示してくれるため、曖昧な質問にも対応できます。 - マルチモーダル検索に対応しているツールもある

画像や音声、動画などを入力に使えるツールもあり、より直感的な検索体験が可能です。

これらのメリットに共通することは「知りたい情報を簡単に得られる」という点です。

生成AI検索は、情報取得が手軽かつ、わかりやすい形で情報をまとめてもらえる点で従来のキーワード検索と比べて非常に便利だといえるでしょう。

生成AI検索のデメリット|使用時の注意点

生成AI検索は便利な一方で、利用時にはいくつかの注意点があります。

特に、情報の正確性やデータの取り扱いには慎重にならなければなりません。

主なデメリット・注意点は以下のとおりです。

- 誤情報(ハルシネーション)のリスクがある

AIは文脈上「もっともらしい」回答を生成するため、実際には存在しない情報や誤ったデータを出すことがあります。内容を鵜呑みにせず、出典の確認を必ず行いましょう。 - 著作権や引用元の扱いが不明確な場合がある

AIが生成する回答は、複数サイトの情報を要約して作られますが、元となった文章の引用が明示されないケースもあります。商用利用や二次利用の際には注意が必要です。 - 最新情報を反映していないことがある

AIモデルの学習データが更新されていない場合、古い情報を回答することがあります。特に法改正・価格情報などは、日付の確認が重要です。 - 機密情報の入力リスクがある(社内利用時の注意)

生成AIに機密データを入力すると、外部サーバーに送信される可能性があります。社内情報や顧客データを扱う際は、利用規約とセキュリティ設定を確認しましょう。 - 回答が必ずしも中立・客観的とは限らない

AIは学習データの傾向に影響を受けるため、偏った情報を提示することもあります。複数の視点を比較検証することが大切です。

このように、生成AI検索は非常に強力なツールであるものの万能ではないので、“確認と補足”を前提に使うことが大切です。

代表的な検索型生成AI6つを比較|利用するならどれがおすすめ?

ここからは、代表的な以下6つの検索型生成AIを紹介します。

- SearchGPT(ChatGPT)

- Gemini

- Perplexity

- Copilot

- Felo

- Genspark

それぞれの特徴について、実際に操作しながら詳しく見ていきましょう。

それぞれ特徴や機能が異なるので、自分に合ったものを見つけてみてください!

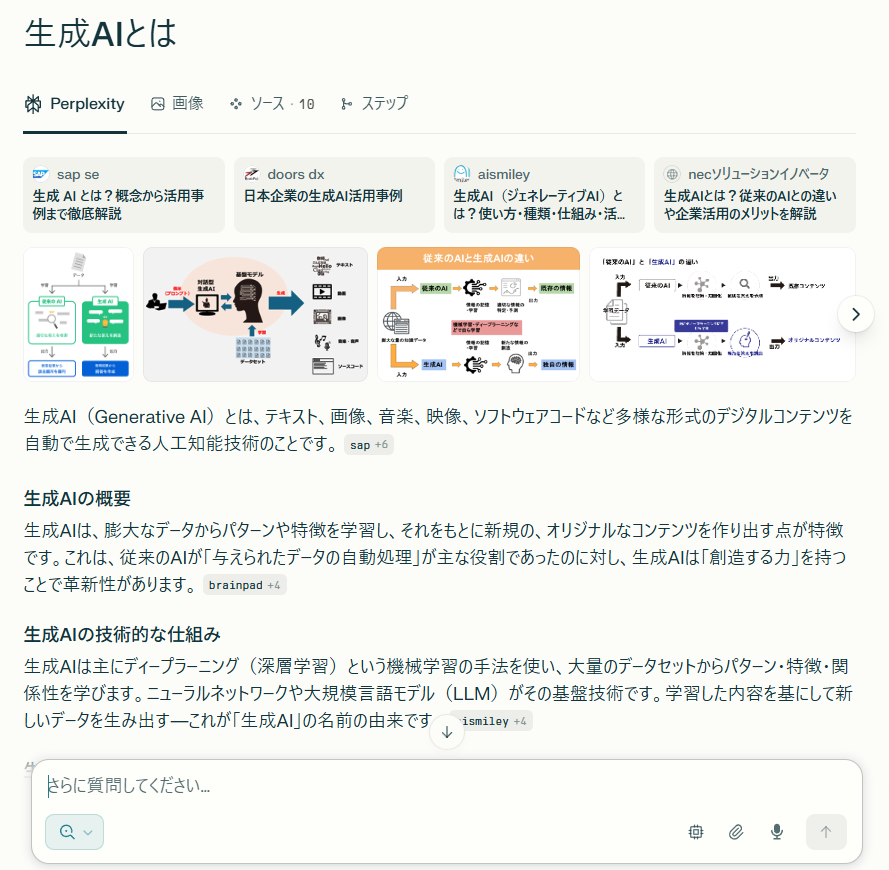

ChatGPT Search

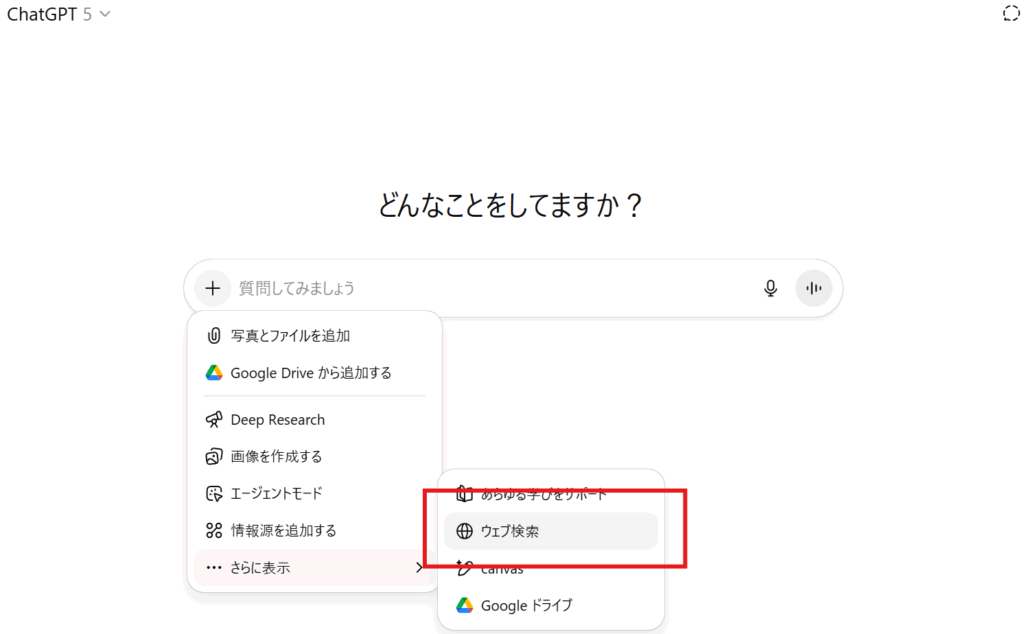

ChatGPT Searchは、OpenAIが提供するChatGPTの検索拡張モデルで、生成AI検索の代表的存在です。

2025年現在、ChatGPTの中の「Web検索」機能として提供されています。

従来のChatGPTでは学習済みデータをもとに回答していましたが、ChatGPT Searchではインターネット上の最新情報を参照しながら回答を生成できます。そのため、ニュース、製品比較、リサーチなど、変化の早いテーマにも強いのが特徴です。

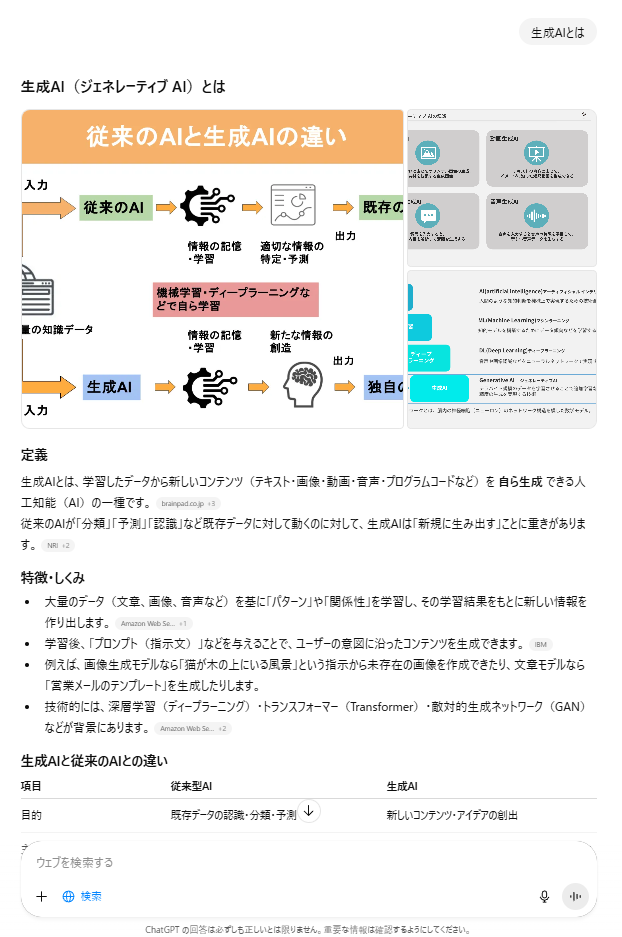

「生成AIとは」の回答内容。参照元URLとともにわかりやすく情報がまとめられている。

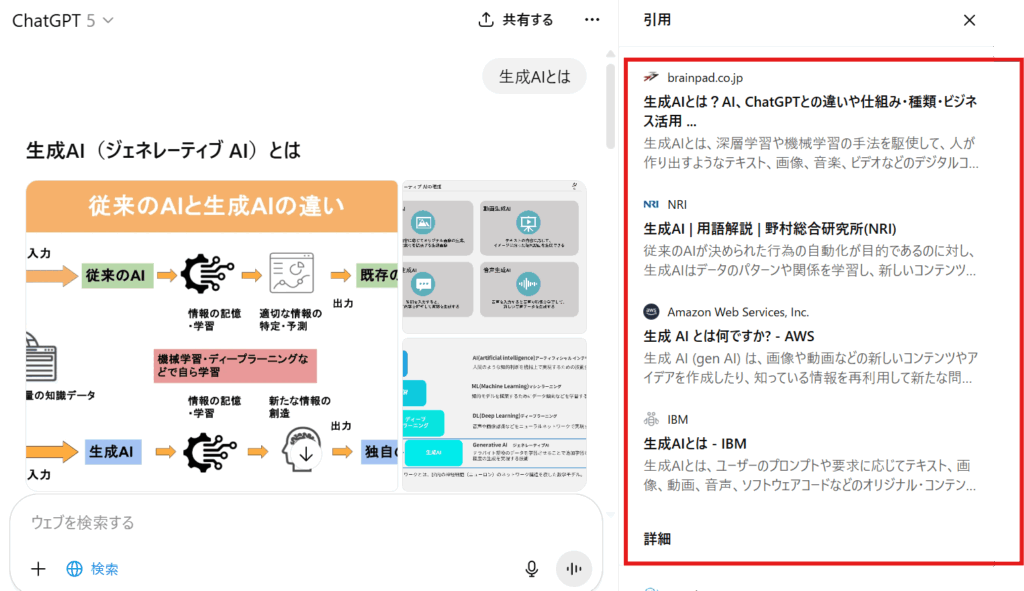

また、参照元のURLは回答文の中だけでなく、一覧で確認できるのも大きなメリットです。

回答文下部の「情報源」をクリックすると、右側に引用URLが一覧表示される

これにより、ハルシネーション対策や情報の信頼性向上につながっています。

Gemini

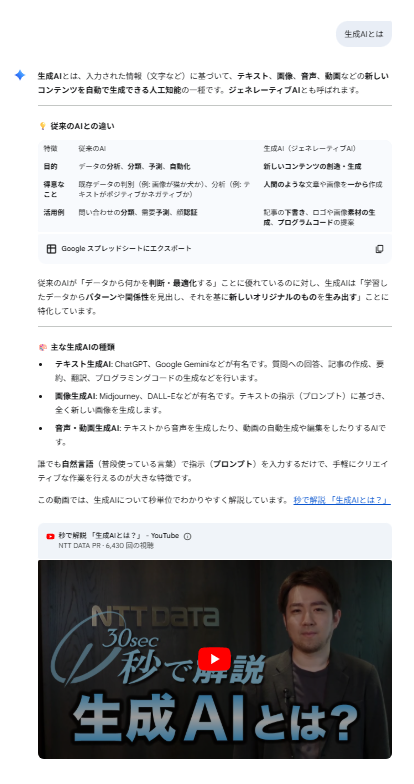

Geminiは、Googleが提供する検索連動型の生成AIで、従来のBardから進化した最新モデルです。

2025年11月時点では「Gemini 2.5 Flash」が登場しており、Google検索・YouTube・Gmail・スプレッドシートなど、Googleサービス全体と連携されています。

実際の検索結果でも、GoogleスプレッドシートへのエクスポートやYouTube動画のリンクなどが表示されており、Googleサービスとの相性の良さがうかがえました。

「生成AIとは」の回答には、スプレッドシートとの連携やYouTube動画のリンクが表示される

回答を生成する際は、Googleの検索結果ページ(SERPs)の情報をリアルタイムで確認。最新のニュースや情報に基づいた回答を生成します。

なお、検索キーワードによっては、引用元が表示されないケースもあるようです。

実際、引用元が表示されない回答について「引用元を提示して」と指示したところ、以下のような回答があり、必ずしも情報参照元のURLが表示されるわけではないことがわかります。

必ず情報の参照元を確認したい場合は「Deep Research」機能を利用する必要がある点に注意しましょう。

Perplexity

Perplexity(パープレキシティ)は、近年急速に注目を集めている検索特化型の生成AIで、「検索の信頼性」と「スピード感」を両立したツールとして人気を高めています。

ChatGPTやGeminiのような対話型AIと異なり、最初から「検索結果の要約と出典提示」に特化しているのが特徴です。

検索を実行すると、Perplexityは複数のWebサイトを自動でクロールし、回答とともに引用元URLを明示します。

また、「ソース」タブでは情報源となったページを一覧で確認できるため、ビジネスリサーチや論文調査など「根拠のある情報」が求められる場面で特に重宝されます。

「ソース」タブではソース元のURLを一覧で確認可能

さらに、質問を重ねて深掘りできる機能も搭載。ユーザーが追加質問をすると、AIが過去の文脈を保持しながらより精度の高い回答を返す仕組みです。

Copilot

Copilot(コパイロット)は、Microsoftが提供する生成AI検索システムで、Bing検索エンジンと統合された対話型AIです。

2025年11月時点では、AIモデルとして「ChatGPT5」を利用でき、ChatGPTと同じように自然な会話形式で検索・要約・資料作成を行えます。

「生成AIとは」の検索結果。回答内容はChatGPTと似ている印象でした。

Copilotの強みは、Microsoft 365(Word、Excel、PowerPointなど)との連携性です。

たとえば、PowerPointを開き、Copilotアイコンから「このトピックの要約を作ってPowerPointにまとめて」と指示すれば、検索結果をもとに自動でスライド化することが可能。検索だけでなく、業務効率化ツールとしての価値が高いのが特徴です。

また、Bing検索の結果をもとに回答を生成するため、最新ニュースやトレンド情報にも強いのがポイント。引用元も明示されるため、情報の信頼性も確保されています。

Felo

Felo(フェロー)は、近年登場した日本語対応に強い生成AI検索エンジンで、国内ユーザーの間で注目を集めています。

ChatGPTやPerplexityと同様にWeb情報を横断的に検索し、自然言語で回答を提示することが可能です。

最大の特徴は、検索スピードと要約精度のバランスです。ユーザーが質問を入力すると、数秒で複数のWebサイトを解析し、要点をまとめた回答を返します。また、各回答には引用元リンクが明記されており、信頼性の高い情報をもとに確認できる点も大きな利点です。

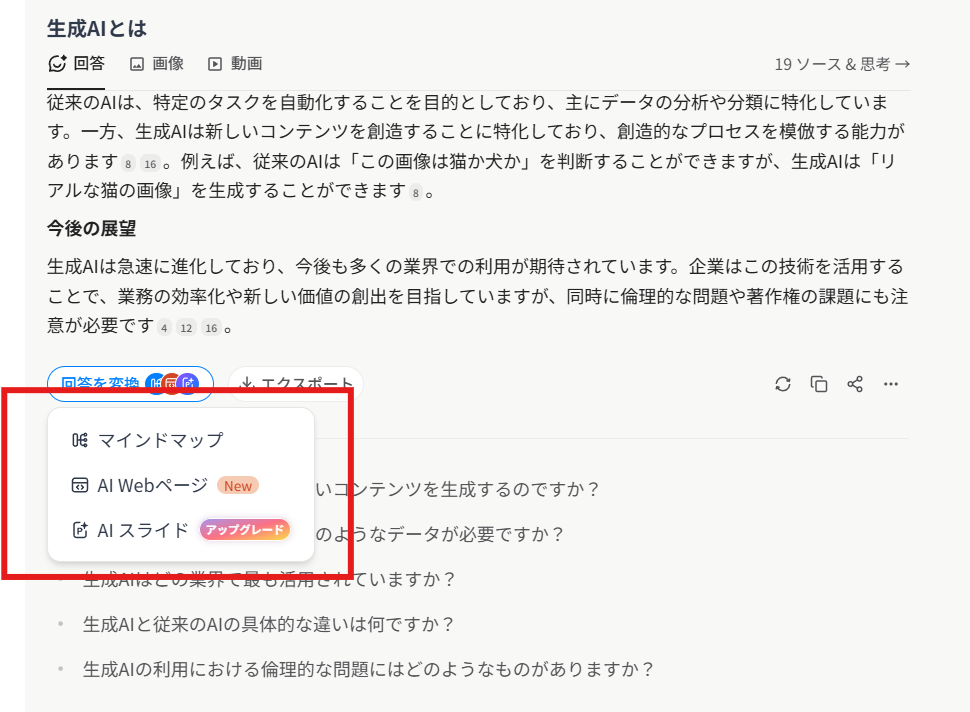

Feloの「生成AIとは」の生成結果。各項目ごとにポップアップ式で参照元を確認できる。

さらに、出力された情報はマインドマップやWebページ、スライドなど指定した形式でまとめてもらえるのも特徴です。

単に情報を取得するだけでなく、情報の整理や活用に向いている検索型AIといえるでしょう。

Genspark

Genspark(ジェンスパーク)は、2024年以降に登場した革新的な検索体験型生成AIで、情報検索とユーザーインタラクションを融合させた新しい形の検索エンジンとして注目されています。

特に優れているのは、AIが生成した要約と実際の情報ソースを同時に比較できるUI設計です。ユーザーは要約を読みながら、各文章の末尾に表示された出典サイトをクリックして詳細を確認することができます。

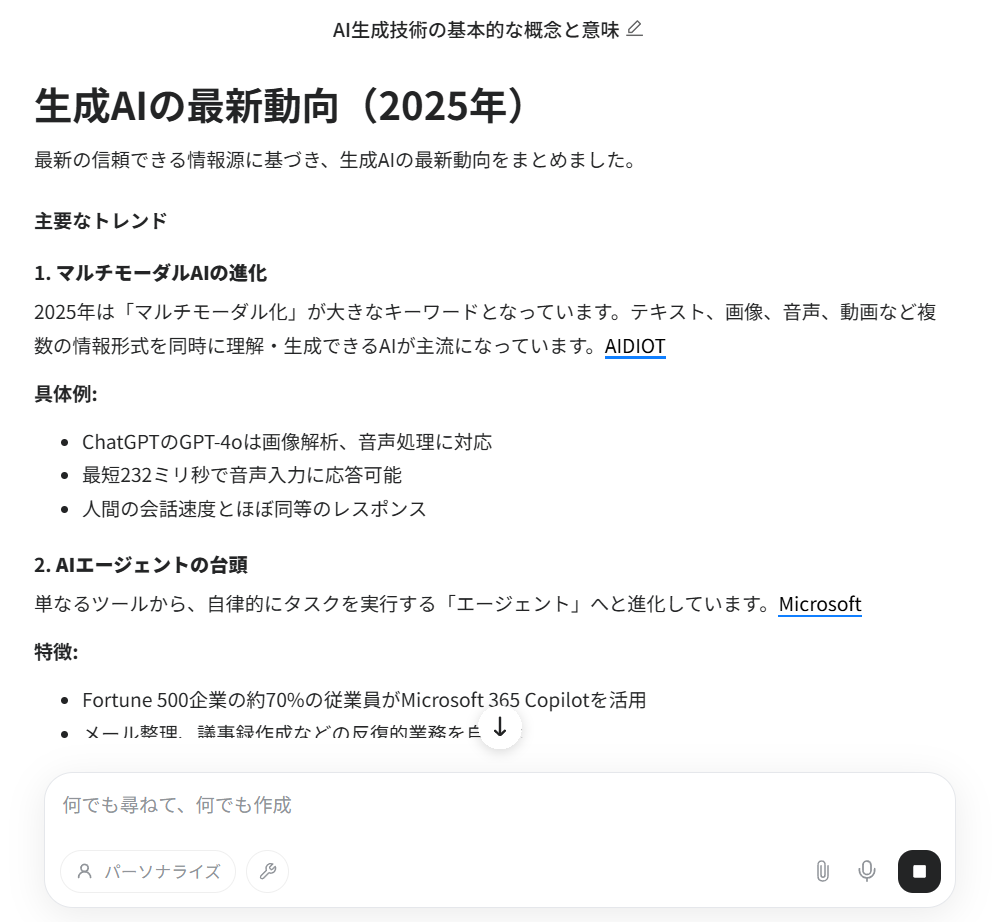

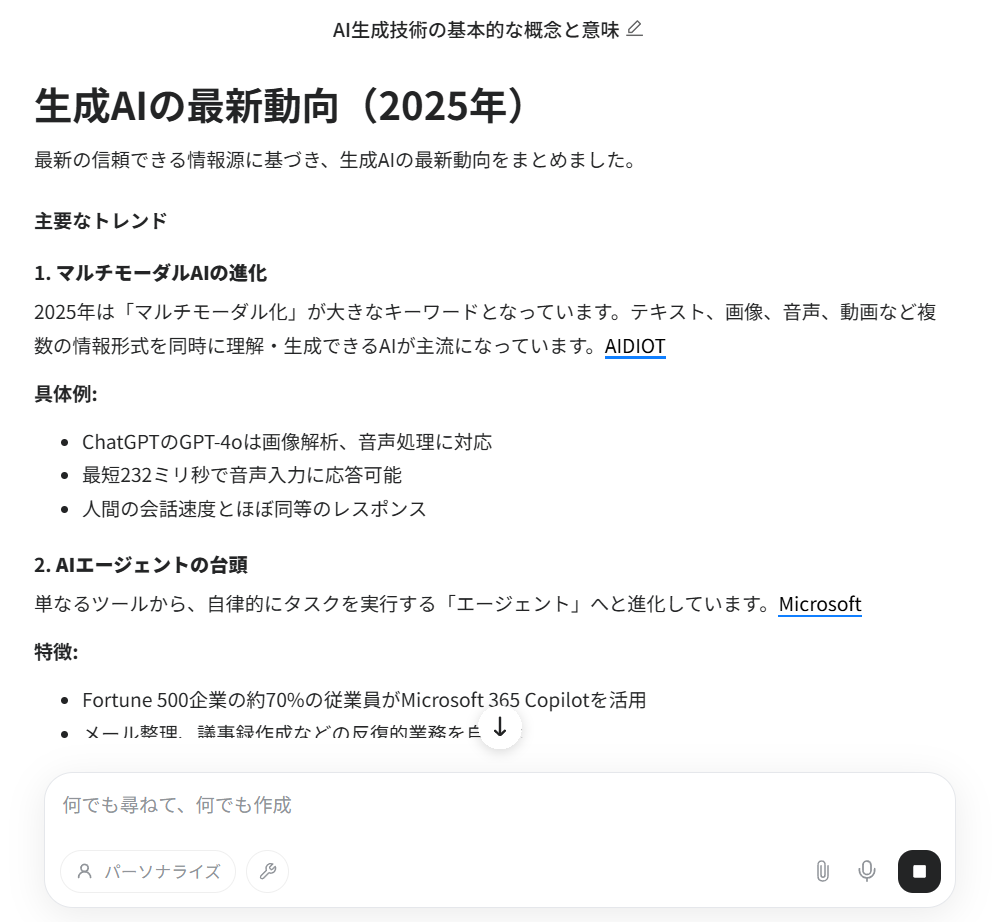

「生成AIの最新動向」と検索すると、引用リンク(青下線)と一緒に回答を生成

また、GmailやGoogleカレンダーなどのよりパーソナライズされたツールと連携できるのも魅力。これにより、収集した情報のスムーズな整理・活用も実現しています。

Googleの定番ツールとの連携も可能で、他のAIよりもパーソナライズ化に特化している印象でした。

生成AI検索の普及がSEOにもたらす影響

近年は、検索AIの登場によってユーザーの情報収集のスタイルが変化しつつあることで、従来のSEOにもさまざまな影響が及んでいます。

ここからは、生成AI検索の普及がSEOにもたらす影響として、以下2つを見ていきましょう。

- 自然検索経由でのトラフィックの減少

- LLMO(GEO/AIO/AEO)などの新たな対策手法への対応

それぞれについて、詳しく解説します。

自然検索経由でのトラフィックの減少

生成AI検索の普及によって懸念されているのが、自然検索(オーガニック検索)経由でのトラフィック減少です。

AIは複数の情報源から最適な回答を生成するため、ユーザーが個々のWebサイトをクリックする機会が減少する可能性があります。

特にGoogleの「AI Overviews」や「Perplexity」のように、質問に対して直接的な答えを返すUIが広がるほど、ユーザーは検索結果ページ(SERPs)を閲覧する必要はなくなっていくでしょう(ゼロクリック検索の増加)。

実際、マーケティング会社Seer Interactiveの調査によると、AI Overviewsが表示されるキーワードにおける検索面のCTRは61%減(2024年7月から2025年9月までの15ヵ月間で)と、深刻ともいえる数値を記録。

今後は、この傾向が顕著になっていき、2028年にはオーガニック検索経由よりもAI検索経由での流入が上回るとのデータもでています。

以上を踏まえると、今後のSEOでは「クリックされる前提」ではなく、“AIに引用される前提”のコンテンツ設計が重要になるといえるでしょう。

現状は生成AI検索よりもGoogle検索の方が圧倒的に多い

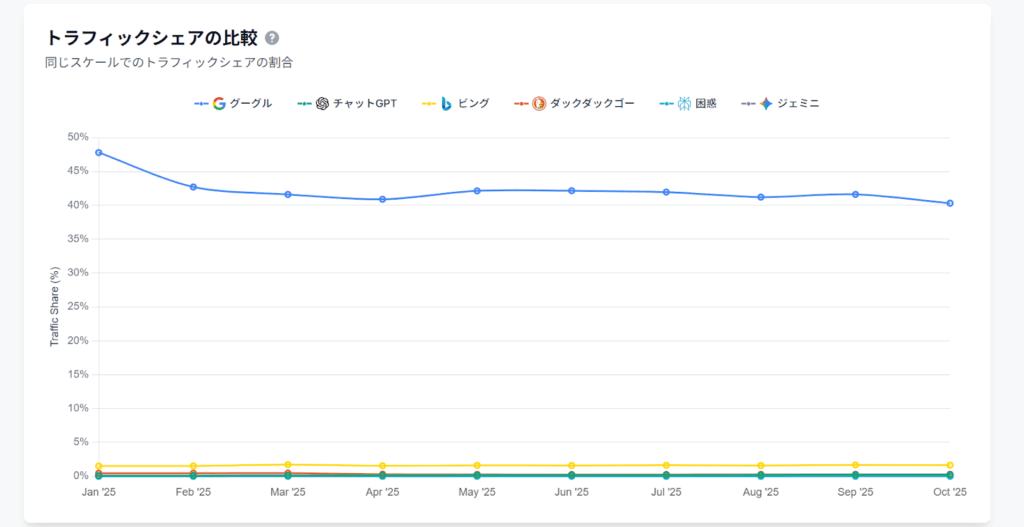

生成AI検索が急速に注目を集めているとはいえ、現時点(2025年)では依然としてGoogle検索が圧倒的なシェアを維持しています。

実際、Google自身も2024年に発表したレポートの中で、AI Overviewsの実装後も全体のオーガニッククリック数はわずかに増加傾向にあると明言しています。

全体として、Google 検索からウェブサイトへのオーガニッククリックの総量は、前年比で比較的安定しています。さらに、クリック品質の平均値は向上しており、ウェブサイトへの質の高いクリック数は1年前と比べてわずかに増加しています。

引用元:AI in Search is driving more queries and higher quality clicks

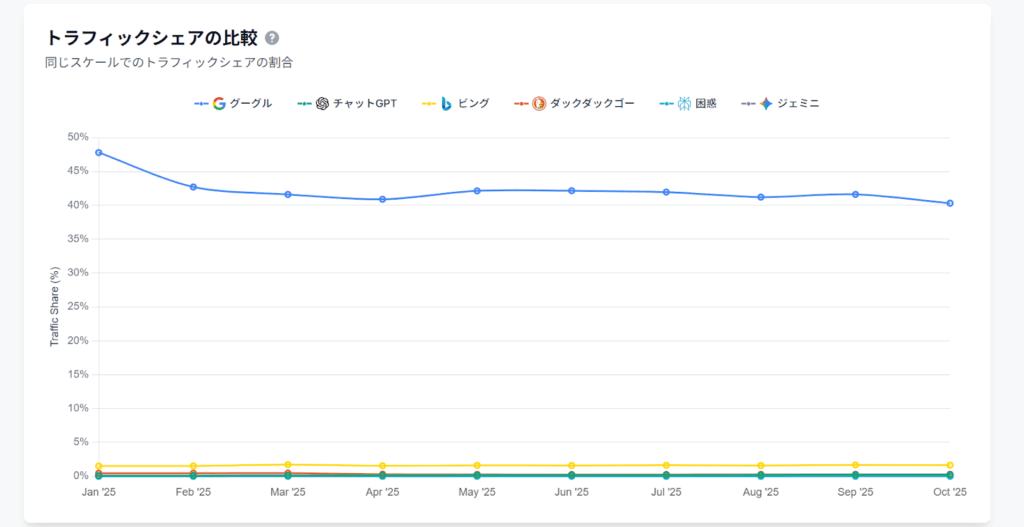

また、Ahrefsチームが運営する「AI vs 検索トラフィック分析」のうち「トラフィックシェアの比較」を見ると、Googleが検索市場において圧倒的なシェアを占めていることがわかります。

つまり、生成AI検索が話題になっている一方で、現実的には多くのユーザーが依然としてGoogleを使って情報を得ているのです。

LLMOという新たな対策手法への対応

生成AI検索が普及するにつれ、従来のSEOに加えて「LLMO(Large Language Model Optimization)」という新しい最適化手法が注目されています。(GEOやAIO、AEOとも呼ばれますが、意味は同じです。)

これらの手法は、単に検索エンジンに評価されるだけでなく、AIに“言及・推奨・引用される”ための最適化が目的です。

具体的には、以下のような施策の実施が推奨されます。

- 明確なエンティティ設計

- 構造化データやFAQスキーマの実装

- 専門性・権威性・一次情報の強化(E-E-A-T)

なお、LLMOとSEOは対立関係ではなく、「検索で見つけられる」から「AIに選ばれる」へと進化した延長線上の概念です。

そのため、SEOは不要になるというわけではありません。現段階では、従来のSEOで評価の土台を作りながら、LLMOでAI最適化を進めることが大切です。

LLMO×SEO対策ならシュワット株式会社へご相談を

AI検索時代においては、従来のSEO対策だけでは十分な成果を出すことが難しくなっています。

今後は「検索で上位を取る」だけでなく、AIに理解・引用されるコンテンツを設計すること(=LLMO対策)が欠かせません。

シュワット株式会社では、最新のAI検索アルゴリズムを踏まえた「SEO×LLMOハイブリッド戦略」を提案しています。

「AI時代にどんなSEO対策をすればいいのか分からない」

「AI検索で引用されるコンテンツを作りたい」

そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

最新のAI検索環境に適応したSEO・LLMO対策を、御社の課題に合わせて設計・提案させていただきます。

まとめ

生成AI検索の登場により、私たちの情報収集の方法は「キーワードで探す」から「AIに聞く」へと大きく変化しました。

一方で、AIが生成する情報には誤情報(ハルシネーション)や著作権リスク、データの信頼性といった課題が存在するのも事実です。

そのため、生成AI検索を利用する際は、使い方やリスクへの理解が欠かせません。

また、SEOの視点では、AI検索の台頭によって自然検索からの流入構造も変化しつつあります。今後は、AIに“引用される”前提のコンテンツ設計(LLMO・GEO対策)が不可欠となるでしょう。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら