「BtoBマーケティングを進めるうえでペルソナ設計が大切と聞いたけれど、どうやって作ればいいの?」

「BtoCとは違うって言うけれど、どこがどう違うの?」

そんな悩みを抱えているマーケティング担当者の方も多いのではないでしょうか。

BtoBの場合、意思決定に関わる人数や検討期間が長くなるため、より深く具体的なペルソナを描くことが重要です。

とはいえ、初めてペルソナを設計する方にとっては、どこから手をつければよいのかわかりにくいのも事実です。

この記事では、BtoBにおけるペルソナ設計の基本から、BtoCとの違い、メリット・デメリット、具体的な作成ステップ、事例までを網羅的に解説します。

限られた時間でも取り組める簡易的な方法も紹介しますので、戦略設計の第一歩として、ぜひ活用してください。

そもそもペルソナとは?

企業のマーケティング活動における「ペルソナ」とは、理想的な顧客像を具体的な人物像として言語化したものです。

年齢や性別といった基本属性だけでなく、職業、抱えている課題、情報収集の手段、購買に至るまでの思考プロセスなど、できるだけリアルな人物として描きます。

ペルソナを設定する目的は、社内の関係者間で「誰に向けて施策を行うか、広告を打ち出すか」の共通認識を持つことです。

特にBtoBの場合、顧客の意思決定には複数の担当者が関わるため、一人ひとりの立場やニーズを丁寧に捉える必要があります。

BtoBマーケティングにおけるペルソナの役割と必要性

BtoBマーケティングにおいて、ペルソナは施策全体の「軸」となる存在です。

明確なペルソナがあることによって、各マーケティング施策を実施するかどうかを決めたり、広告の訴求方法を考えたり、新しい製品開発の際に「ニーズがあるかどうか」を判断したりすることができます。

また、ペルソナが明確であれば、Webサイトや資料、広告コピーなどの表現もブレにくくなり、見込み顧客との接点で一貫した訴求が可能です。

「ペルソナってそもそも必要なの?」という声もよく聞かれますが、ペルソナはマーケティングにおいては非常に重要な役割を持つため、必ず設定しておくことをおすすめします。

渡邉

渡邉特に、複数名のチームでBtoBマーケティングに取り組む際は、ペルソナの存在が重要になります。

ペルソナとターゲットの違い

「ペルソナ」と「ターゲット」は、いずれもマーケティングの対象となる顧客像を指しますが、その定義や活用目的は異なります。

ターゲットは、性別・年齢・業種・職種など、ある程度の属性で区切った“顧客の集団”を示すのに対し、ペルソナはそのターゲット層を代表する“ひとりの人物”を具体的に描くのが一般的です。

以下の表で、両者の違いを確認してみましょう。

| 項目 | ターゲット | ペルソナ |

|---|---|---|

| 定義 | 属性で区切った顧客層 | 特定の顧客像を詳細に描いた架空の人物 |

| 想定人数 | 数百〜数千人規模の集団 | 1人〜数人(役割ごとに設定) |

| 活用目的 | 大まかな戦略設計、メディア選定など | コンテンツ内容の決定、訴求軸の一貫性維持 |

| 記述の具体性 | 「30代男性・製造業の部長職」など | 「田中一郎さん、42歳、製造業の情シス部課長」など |

なお、BtoBにおけるペルソナを設定する際は、まずターゲットで大まかな方向性を決め、その後ペルソナを具体化していく流れが一般的です。

BtoBマーケのペルソナとBtoCマーケのペルソナの違い

BtoBとBtoCでは、ペルソナの設計目的は似ていても、その中身や使い方に大きな違いがあります。

| 項目 | BtoCマーケのペルソナ | BtoBマーケのペルソナ |

|---|---|---|

| 購買主体 | 個人 | 法人(+意思決定に関与する複数の個人) |

| 意思決定の特徴 | 感情・直感・ブランド・価格など | 論理・業務課題・費用対効果・上司の承認 |

| ペルソナの視点 | ユーザー本人(消費者) | 法人としての立場+個人の役割やミッション |

| 必要なペルソナ数 | 基本的に1人のペルソナで対応可能 | 検討者・決裁者など複数のペルソナを使い分ける |

| 重要な情報項目 | 年齢、性別、趣味、ライフスタイルなど | 業種、規模、役職、所属部署、業務課題、KPI、導入意欲など |

BtoCの場合、購買者は基本的に「個人」であり、感情やライフスタイルが意思決定の主な要素です。

一方BtoBの場合、「企業」との取引であるため、ペルソナには“組織”と“個人”の両方の視点が求められます。

また、BtoBでは意思決定に関わる人が複数いるため、複数のペルソナを設定することが一般的です。

BtoBでペルソナを決めるメリット

ここからは、BtoBでペルソナを設けることで得られる具体的なメリットを以下3つに分けて紹介します。

- 社内で顧客イメージを共有できる

- ユーザーのニーズや悩みに合った製品開発ができる

- 施策や製品開発で迷ったときにユーザー目線に立ち返れる

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

社内で顧客イメージを共有できる

BtoBにおいてペルソナを設定する最大のメリットのひとつが、「社内全体で顧客イメージを統一できること」です。

事業運営において、営業・マーケティング・開発などの各部門が、それぞれ異なる認識で顧客にアプローチしてしまうと、メッセージや施策に一貫性がなくなってしまいます。

例えば、マーケティング部門が「課題意識が高い中小企業の情報システム担当者」を想定していても、営業部門が「導入実績のある大企業の情シス部長」に向けた提案をしていたとしたら、戦略の方向性がズレてしまうでしょう。

その点、ペルソナを明文化しておけば、社内の関係者全員が「この人に向けてサービスを届ける」という共通の前提を持つことができるため、コンテンツの企画、製品の設計、営業資料の作成など、すべての施策が連動しやすくなります。

ユーザーのニーズや悩みに合った製品開発ができる

ペルソナを設定することで、顧客が抱えている具体的な悩みや課題に寄り添った製品開発ができるのも大きなメリットです。

例えば、BtoB商材では一般的に「使いやすさ」や「デザイン性」よりも、「業務効率化」や「人手不足の解消」といった実務に直結するニーズが重視される傾向があります。

しかしここで、「ペルソナはITに詳しくない現場責任者」という前提があると、UI設計やサポート機能を充実させるというユーザー目線の判断が可能です。

このように、曖昧な“ターゲット像”ではなく、明確なペルソナを起点に考えることで、顧客が本当に求めている機能や仕様を製品に反映できるようになります。

施策や製品開発で迷ったときにユーザー目線に立ち返れる

マーケティング施策や製品開発を進めていると、「この方向性で本当に良いのか?」と迷う場面が必ず出てきます。

そんなときに指針となるのが、あらかじめ設定したペルソナです。

ペルソナは、顧客像を具体的に言語化しているため、あらゆる判断を「この人にとって本当に必要か?」という視点で検証できます。

例えば、導入手順の見直しを検討しているとき、「ITリテラシーが高くない40代の総務部長」というペルソナを設定していれば、より簡単で直感的な導入フローが求められると判断できるでしょう。

このように、ペルソナは日々の意思決定を“ユーザー視点”に立ち返らせる役割を果たします。

多くの関係者が関わるBtoBのプロジェクトでも、軸がぶれずに判断を下せる基準として非常に有効です。

製品やサービスごとにペルソナを設けておくことで、”迷ったときの道しるべ”として活用できるのも大きなメリットです。

BtoBでペルソナを決めるデメリット

ペルソナを設定することには多くのメリットがありますが、一方で、BtoBならではの課題や注意点も存在します。

ここからは、BtoBにおけるペルソナ設計の代表的なデメリットとして、以下3つを紹介します。

- ペルソナ設定には時間がかかる

- 複数のペルソナ設定が必要

- 定期的なペルソナの見直しが必要

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ペルソナ設定には時間がかかる

BtoBにおけるペルソナ設計のデメリットのひとつが、「時間とコストがかかること」です。

ペルソナを設計するには、既存顧客のデータ分析や、営業・カスタマーサクセスへのヒアリング、競合分析など、さまざまな工程が必要になります。

ペルソナを社内で設計する場合、初期のペルソナ設計に2〜3週間、関係部門とのすり合わせや資料作成も含めると1ヵ月以上かかるケースもあるでしょう。さらに、外部のコンサルティング会社に依頼する場合は、数十万円の費用がかかることも珍しくありません。

また、時間をかけて設計したにもかかわらず、社内でうまく活用されなければ意味がないため、実務にどう落とし込むかも事前に考慮しておく必要があります。

限られたリソースの中で、どこまで丁寧に設計するかを見極めることが重要です。

ペルソナを設定すること自体は重要ですが、設定に時間がかかって通常業務に支障が出ては意味がないので、最初から完璧を求めるのではなく、徐々にブラッシュアップしていく方法もおすすめです。

複数のペルソナ設定が必要

BtoBの商材では、意思決定に複数の立場の人が関与するケースが一般的です。

そのため、「担当者向けに1つのペルソナを設定すればOK」というわけにはいかず、検討者・決裁者・現場ユーザーなど、複数の視点からペルソナを設定する必要があります。

そして、同じ顧客(法人)であっても、ペルソナごとに抱えるニーズや悩みは異なるので、それぞれに合ったアプローチをしなければなりません。

例えば、業務効率化ツールを販売するSaaS企業の場合、以下のようなペルソナ設定が求められるでしょう。

| ペルソナの種類 | 立場・役職 | 主な関心事・ニーズ |

|---|---|---|

| 実務担当者 | 現場の担当者、スタッフ | 操作のしやすさ、業務が楽になるか |

| 検討者 | 中間管理職、課長クラス | コストパフォーマンス、導入の手間 |

| 決裁者 | 部長〜役員クラス | 投資対効果、組織全体への影響 |

| 情シス担当者 | IT部門・情報システム部門 | セキュリティ要件、既存システムとの連携 |

このように、多面的な視点で複数のペルソナを設定することで、誰にどのメッセージを届けるべきかが明確になります。

ただし、その分だけ準備や社内連携に手間がかかる点には注意が必要です。

定期的なペルソナの見直しが必要

一度設定したペルソナも、時間の経過とともにズレが生じる可能性があるため注意が必要です。

市場環境や顧客の行動、導入企業の業種構成などが変化することで、過去に作成したペルソナが“今の顧客像”と合わなくなるケースもあり得ます。

例えば、かつてはITに不慣れな中小企業が主なターゲットだった商材があるとします。

しかし、近年ではDX推進を進める大企業にも導入されるようになったため、当初想定していた「IT知識に乏しい担当者」というペルソナのままでは、訴求が響かなくなってしまう可能性があります。

こうしたズレを放置してしまうと、これまでうまくいっていた営業や商談にも影響がでる恐れも。結果として売上の低下にもつながりかねません。

そのため、ペルソナは作って終わりではなく、最低でも半年〜1年に一度は、見直しを行うのが理想です。

ペルソナの見直しを行う際は「実際の受注企業とペルソナ像の乖離はないか」や「営業やCSからのフィードバックに変化はあるか」などをチェックしてみましょう。

BtoB企業のペルソナの決め方

ペルソナの重要性は理解していても、「実際にどうやって作ればいいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

そこでここからは、BtoB企業がペルソナを設計するための具体的な手順を4ステップで紹介します。

- 業界内での自社のポジションを明確にする

- 既存顧客をもとにターゲットを設定する

- 法人ペルソナ・個人ペルソナを決める

- 作成したペルソナを社内でレビューする

実際の顧客像に即したペルソナを作成するために、ぜひ順を追って確認してみてください。

業界内での自社のポジションを明確にする

BtoBのペルソナ設計を成功させるためには、まず「自社が誰に、どんな価値を提供できるか」を整理することが重要です。

競合が多い中で、自社が選ばれる理由を明確にすることで、狙うべき顧客像が自然と浮かび上がってきます。

具体的には、以下のような視点で業界内での自社の立ち位置を可視化してみましょう。

| 分析視点 | 質問例 |

|---|---|

| 提供価値 | 自社の製品・サービスは、顧客にどんな価値を与えているか? |

| 差別化要素 | 他社にはない強み・特徴は何か? |

| 評価ポイント | 既存顧客から高く評価されている点は? |

| 選ばれる理由 | 顧客はなぜ競合ではなく自社を選んでいるのか? |

また、業界内でのポジションを整理する際は、以下のような切り口も参考になります。

- 「導入しやすさ」「価格帯」「サポート体制」などでどの層に適しているか

- 大企業向けか中小企業向けか

- 汎用型か業界特化型か

こうした情報を整理することで、自社の製品やサービスが“誰に向いているか”が明確になり、的確なペルソナ設計の第一歩になります。

既存顧客をもとにターゲットを設定する

次に、すでに取引がある顧客をもとにターゲットを設定します。

すでに契約している顧客こそ、「自社の価値を感じ、導入を決めた人たち」であり、今後狙うべきターゲット像のヒントが詰まっているからです。

以下のような項目を軸に、既存顧客の共通点を洗い出してみましょう。

| 分析項目 | 例 |

|---|---|

| 業種・業界 | 製造業、IT、人材サービスなど |

| 企業規模 | 従業員数、年商、拠点数など |

| 担当者の役職・部署 | 情報システム部 課長、経理部 部長、総務部 主任など |

| 導入前の課題 | 情報共有の遅さ、人手不足、手作業の多さ など |

| 導入の決め手 | 操作性の高さ、サポート体制、業務に特化した機能 など |

複数の既存顧客を分析すると、「自社のサービスが刺さりやすい層」が見えてくるはずです。この共通点をベースに、より詳細なペルソナ設計へとつなげていきましょう。

法人ペルソナ・個人ペルソナを決める

既存顧客の傾向が見えてきたら、次は実際にペルソナを設定していきます。

なお、BtoBにおいては「法人」と「個人」で別々にペルソナを設計するのが基本です。

| 法人ペルソナ | 個人ペルソナ | |

|---|---|---|

| 設定項目 | 業種や規模、導入目的、ビジネス上の課題など、企業単位での特徴 | 製品導入に関わる担当者の属性や役職、情報収集行動、重視するポイントなど |

| 具体例 | 従業員100〜300名の製造業で、業務のデジタル化に課題を感じている地方企業 など | ITリテラシーは高くないが、現場の業務改善に意欲的な総務部長 など |

このように、法人と個人を切り分けて設計することで、メッセージの出し分けやコンテンツ設計がより的確になります。

次からは、それぞれのペルソナについて具体的な設定ポイントを解説していきます。

法人ペルソナ

法人ペルソナは、「どのような企業が自社の理想的な顧客になり得るか」を、ターゲットよりも詳細な粒度で具体化したものです。

単に業種や規模を把握するだけでなく、組織構造や予算感、業界特有の事情など、受注に至るまでの背景や動機を深く掘り下げていく必要があります。

特に、自社にとって価値の高い特定の「企業(アカウント)」をターゲットとして定め、その企業に最適化されたアプローチを行うBtoBマーケティング戦略「アカウントベースドマーケティング(ABM)」を取り入れている場合には特に重要でです。

具体的には、以下のようなポイントについて、ペルソナを設計してみましょう。

| 設定項目 | 具体的な設定内容例 |

|---|---|

| 業界特性 | 業界の商習慣、購買までの意思決定プロセス、システム環境 |

| 規模・成長性 | 売上、従業員数、上場・非上場、スタートアップか老舗か |

| 組織構造 | 意思決定の流れ(トップダウン・ボトムアップ)、部署間の連携体制 |

| 抱える課題 | 業界特有の課題(例:人手不足、法改正対応、DXの遅れ など) |

| 検討予算 | 予算規模、予算編成時期、導入にかけられるコスト感 |

| 検討タイミング | 決算期、人事異動時期、新年度の開始前などの導入検討時期 |

これらの項目を洗い出すことで、単なる「業界×企業規模」というターゲットだけでは見えてこない、具体的な法人像が浮かび上がります。

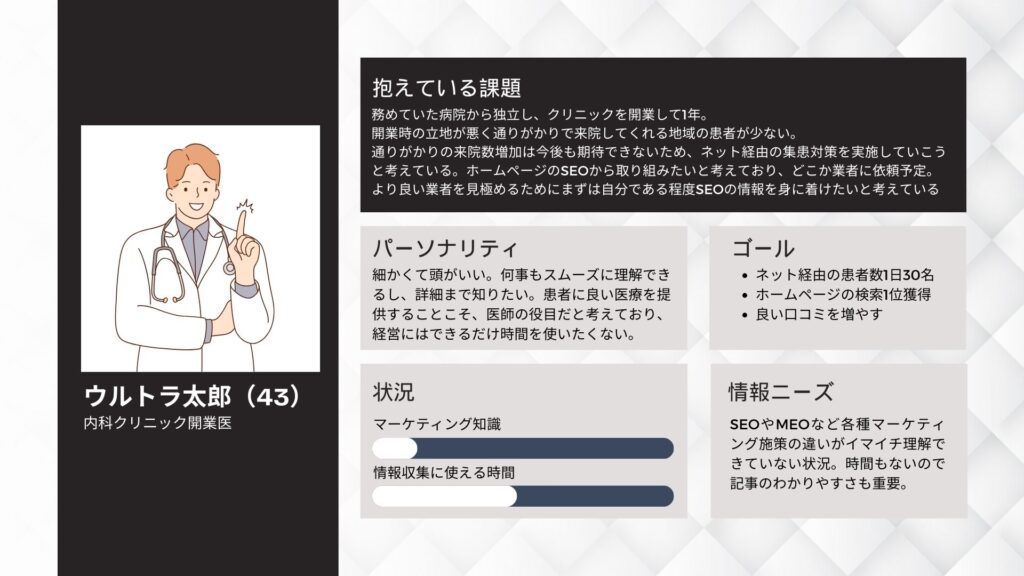

個人ペルソナ

個人ペルソナは、法人ペルソナの中で実際にサービス導入の検討・比較・判断に関わる「担当者」の人物像を具体化したものです。

役職や業務内容、思考のクセ、情報収集の仕方までを細かく描くことで、より現実的かつ効果的な訴求が可能になります。

具体的には、以下のような項目をもとに設計していきましょう。

| 設定項目 | 具体的な設定内容例 |

|---|---|

| 基本属性 | 年齢、性別、役職、所属部署、勤続年数 |

| 業務上の役割 | 担当業務、KPI、評価されるポイント、抱えている課題 |

| 意思決定への関与度 | 主導者・推薦者・使用者・承認者のどの立場か |

| 情報収集の方法 | Web検索、展示会、業界誌、SNS、口コミ、社内紹介など |

| 訴求に響くポイント | 数値での裏付け、事例紹介、導入のしやすさ、自分の手間が減ること |

| 不安・懸念点 | 導入の手間、他部門の反応、トラブル時の対応、社内説得の難しさなど |

なお、BtoBでは、複数の個人ペルソナが同じ案件に関与するケースも多いため、それぞれの役割ごとに人物像を描いておくのが理想です。

作成したペルソナを社内でレビューする

ペルソナは一度作って終わりではなく、社内の関係者と共有し、現場の視点から検証・修正を重ねることが重要です。

そのため、設計したペルソナについて、実際に顧客と接している営業やカスタマーサクセスからレビューをもらいましょう。

机上のデータだけでは見えてこない“リアルな顧客像”を反映するには、こうした現場感覚のフィードバックが欠かせません。

例えば、マーケティングチームが「決裁権を持つ部長」を想定していても、営業担当から「実際に話を進めているのは現場の課長が多い」という声が上がれば、ペルソナの修正が必要です。

なお、レビューの際は、以下のようなポイントを確認してもらいましょう。

- 実際の顧客に近い人物像になっているか

- ヒアリングや商談の内容とズレがないか

- 営業資料や提案内容に活用できる設計になっているか

こうしたプロセスを通じて、より精度の高いペルソナへとブラッシュアップしていきましょう。

時間がない!簡易的なペルソナ設定の方法

「ペルソナが大事なのはわかるけれど、じっくり時間をかけて設計する余裕がない…」というケースも多いのではないでしょうか。

特に、少人数のマーケティングチームや立ち上げフェーズの企業では、限られた時間で細かいペルソナ設計をするのは困難です。

そこでここからは、短時間でも実践できる簡易的なペルソナ設定の方法を紹介します。

ペルソナの項目を決める

簡易的なペルソナを作成する場合でも、あらかじめ「どの項目を設定するか」を整理しておくことが大切です。

ただし、項目が多すぎると時間がかかってしまい、逆に少なすぎると実務に活かせるレベルの設計ができません。

まずは最低限押さえておきたい項目に絞って設定してみましょう。

以下は、簡易ペルソナでよく使われる基本項目の一例です。

| カテゴリ | 設定項目の例 |

|---|---|

| 基本情報 | 業種、企業規模、役職、所属部署、担当業務 |

| 行動特性 | 情報収集方法、SNS利用状況、よく見るメディアなど |

| 課題・ニーズ | 現場で感じている業務課題、導入目的、成果目標など |

| 意思決定傾向 | ボトムアップ/トップダウン、承認者の有無など |

このように必要最低限の項目に絞ることで、短時間でもチーム内でスムーズに議論が進みます。

項目ごとに社内でブレストを実施する

ペルソナの項目を決めたら、次は社内メンバーでブレインストーミング(ブレスト)を行いましょう。

ブレストは、マーケティング・営業・カスタマーサクセスなど、異なる立場のメンバーを集め、1項目ずつテーマを決めて行うのがポイントです。

例えば「担当者の課題とは?」というテーマに対して、

- 営業からは「導入の決裁が通りにくい」

- カスタマーサクセスからは「使いこなせるか不安に感じていた」

- マーケからは「費用対効果を気にしていた」

といった意見が集まれば、より現実に即した内容にブラッシュアップが可能です。

良かったものを組み合わせて最終的なペルソナを決める

ブレストで多くの意見が集まったら、それらを精査し「もっとも共通性がある特徴」を中心にペルソナを組み立てていきましょう。

すべての意見を詰め込もうとすると、逆にぼやけた人物像になってしまうため、情報の整理と優先順位付けが大切です。

具体的には、以下の流れで情報をまとめてみましょう。

- 各項目ごとに「よく挙がった特徴」をピックアップ

- 実在の顧客と照らし合わせて違和感がないか確認

- 共通性の高い要素を軸に、ひとりの人物像として言語化

ブレストで集まった情報をペルソナに言語化する際の例は、以下の通りです。

| 集まった情報 | ・企業:製造業を営む地方の老舗中小企業 ・規模:社員30人~50人*うち大半が現場・営業 ・課題:アナログ業務の多さ ・役職:情報システム部門の課長 ・情報収集:Web検索中心 ・不安:社内説得が難しい |

|---|---|

| ペルソナの言語化 | 40代の情シス課長、田中さん。DX推進を任されているが、現場社員や営業担当からIT導入の理解が得られず悩んでいる人物 |

BtoB企業がペルソナを設定するときの注意点

ここまで、BtoBにおけるペルソナの作り方やメリットについて解説してきましたが、実際にペルソナを運用する中で「うまく活用できない」「社内で定着しない」といった声も少なくありません。

そこでここからは、BtoB企業がペルソナを設定・活用していくうえで特に気をつけたいポイントを解説します。

実務にしっかりと根付かせるために、あらかじめ注意点を把握しておきましょう。

BtoBのペルソナは複数作成する

BtoBにおける意思決定プロセスは複雑で、導入には複数の担当者が関与するのが一般的です。

そのため、ペルソナを1人に絞ってしまうと、ほかの関係者のニーズや懸念を見落としてしまうおそれも。

だからこそ、ペルソナは訴求相手の役割ごとに複数用意することが基本です。

例えば、ある業務ツールの導入には以下のような人物が関わるかもしれません。

- 情報収集・比較を行う現場担当者

- 予算承認を行う管理職(課長・部長)

- セキュリティをチェックする情報システム部門

- 最終的な決裁を行う役員層

これらをすべて1人のペルソナに集約してしまうと、誰にも刺さらないメッセージやコンテンツになってしまうリスクがあります。

「導入の現場」と「意思決定の上層部」など、それぞれの視点でペルソナを設計し、必要に応じて出し分けることが重要です。

リアリティのあるペルソナを設定する

ペルソナを設計する際にありがちなのが、「理想の顧客像」を追い求めすぎて、実際の顧客とはかけ離れた人物像になってしまうことです。

あまりにも理想化されたペルソナを設定してしまうと、現場での活用が難しくなり、施策との乖離が生まれてしまいます。

例えば、「マーケティングに精通し、予算も裁量も持ち、業務課題を正確に把握している担当者」というような、理想的すぎるペルソナを描いてしまうと、現実の顧客とはギャップがあり、反応が得られない可能性があるでしょう。

必要最低限の情報で設定する

ペルソナを丁寧に設計しようとするあまり、つい多くの情報を盛り込みすぎてしまうケースがあります。

しかし、情報を詰め込みすぎたペルソナは、かえって抽象的になったり、使いづらくなったりすることがあるため注意が必要です。

例えば、「好きな雑誌」「週末の過ごし方」「家族構成」など、BtoCのペルソナ設計にありがちな項目をそのまま使ってしまうと、BtoBの施策には結びつきにくくなります。

また、社内メンバーにとっても「結局この人に何を届ければいいの?」と判断しづらくなるリスクがあるでしょう。

重要なのは、「施策や意思決定に活かせる情報」に絞って設定すること。シンプルで実用的なペルソナのほうが、社内に浸透しやすく、施策への活用もスムーズです。

思い込みで作成しない

ペルソナを作成する際に避けたいのが、社内の主観やイメージだけで「こういう顧客だろう」と思い込んで設定してしまうことです。

実際の顧客像と乖離したペルソナは、どんなに丁寧に設計されていてもマーケティング施策に活かすことができません。

例えば、「大企業の部長がターゲットだ」と決めつけて施策を設計していたものの、実際に成約しているのは中小企業の現場担当者だった…というようなケースもよくあります。

このようなズレは、コンテンツや営業訴求のミスマッチやCVRの低下、無駄な施策コストの発生につながります。

こうした事態を防ぐためにも、ペルソナ設計は「実データ」をもとに行うことが原則です。

社内での共有を怠らない

ペルソナは設定して終わりではなく、それを社内全体で共有・活用することが重要です。

どれだけ精度の高いペルソナを作成しても、ペルソナが社内で共有されていないと、以下のようなデメリットが発生してしまいます。

- 各部門の施策がバラバラになり、成果につながりにくい

- 顧客対応のトーンや提案内容にブレが生じる

- 社内のコミュニケーションコストが増大する

ペルソナを設定したあとは必ず社内で説明・共有し、全員が「この人物に届ける」という共通認識を持てるようにしましょう。

【ケーススタディ】記事作成代行ウルトラのペルソナ設計事例

ここまで、ペルソナの設計方法や活用ポイントについて詳しく解説してきましたが、「実際にどのように設計されるのか」を知ることで、より理解が深まるはずです。

そこでここからは、シュワット株式会社が運営するサービス「記事作成代行ウルトラ」について、実際の流れに沿ってペルソナ設定を行っていきます。

自社のペルソナ設定を行う際にぜひ参考にしてください。

なお、ここで紹介するペルソナはあくまでも一例です。サービスの内容やターゲットによってペルソナは異なるので、自社に合った内容にカスタマイズしながら活用してください。

① 自社のポジションを明確にする

最初のステップは、「自社が顧客に対してどんな価値を提供できるのか」を明らかにすることです。

当社の記事作成代行ウルトラには、以下のような特徴があります。

- SEO1位獲得率:37.4%(過去1年で納品2,225記事中833記事が1位)

- トップディレクターによる記事の編集

- 初期費用0円・最低契約期間なし・1記事からOK

- 文字単価は業界最安級の4.5円〜

このように、「高品質×低コスト×手間いらず」という独自の強みが、競合との差別化ポイントとなっています。

② 既存顧客からターゲットを抽出

次に、実際の受注実績をもとに、ターゲットとなる顧客の傾向を整理します。

ここでは仮に「依頼者は中小規模のBtoB・BtoC企業が中心で、SEOリテラシーが高くないマーケティング担当者が多い」としましょう。ニーズとしては「とにかく手間をかけず、SEO記事を量産したい」というケースを想定します。

また、具体的な依頼者としては以下のような企業を挙げておきます。

| 業種 | 主な目的 |

|---|---|

| 求人ポータルサイト | 求職者を集客できるSEO記事を制作したい |

| 総合広告代理店 | 記事品質の高い制作会社を探している |

| 行政書士法人 | ビザ関連のSEO記事で集客し、相談を獲得したい |

| 整骨院 | 全国の各地域名キーワードでSEO対策を行い、各院の来院数を増やしたい |

| 外壁塗装業者 | 地域密着型のサービスについて、その地域のSEO流入を増やして問い合わせ・受注数を改善したい |

③ 法人ペルソナの設計例

次に、上記の既存顧客のうち「行政書士法人」をもとに、具体的な法人ペルソナを設定していきます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業種 | 地方に事務所を構える士業(例:行政書士法人)*全国からの依頼に対応 |

| 規模 | 従業員数5〜30名ほどの小規模事務所 |

| 課題 | ・広告費を抑えつつ問い合わせを増やしたい ・ホームページを作ったのに流入が増えない ・SEOのやり方がわからない |

| 導入目的 | 「〇〇 ビザ申請」や「〇〇ビザ 条件」などのキーワードでの検索上位を獲得して流入&依頼を増やしたい |

| 予算 | 毎月10万円~20万円程度 *予算に限りがある |

| 決め手 | 初期費用0円、柔軟な記事依頼が可能、業界理解度の高さ |

④ 個人ペルソナの設計例

最後に、設定した法人ペルソナをもとに、個人ペルソナを設定します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 役職 | マーケティング担当者 (Web担当を兼務する営業企画部課長など) |

| 年齢 | 30代後半 |

| 意思決定への関与度 | 自分で意思決定が可能 |

| KPI | 自事務所への広告・非広告経由での問い合わせ数 |

| SEOリテラシー | 初心者〜中級レベル。順位や成果の出し方に不安を持つ |

| 情報収集手段 | Google検索・比較サイトを中心に調査 |

| 意思決定の基準 | 価格の明快さ、依頼時の手間の少なさ、対応スピード、コスパの良さ |

| 懸念 | 「本当に順位が上がるのか?」「どれくらいで成果が出るのか?」 |

ここまで設定ができたら、社内の営業担当やカスタマーサクセスからレビューをもらって内容をブラッシュアップしてみましょう。

なお、上記のケーススタディでは士業の事務所をターゲットとしてペルソナを設計しましたが、当社では大手や大規模メディアからのご依頼もいただいています。

当社のように、顧客の企業規模がさまざまな場合は、企業規模ごとにペルソナを設計することも検討するとよいでしょう。

まとめ

本記事では、BtoB企業におけるペルソナについて、基礎知識から設定方法、事例まで詳しく解説しました。

BtoBマーケティングにおいて、ペルソナの設定は戦略設計の出発点ともいえる重要なプロセスです。

誰に、何を、どのように届けるのかを明確にすることで、コンテンツや営業資料の質が向上し、受注につながるコミュニケーションが実現しやすくなります。

ただし、BtoCとは異なり、BtoBでは法人と個人の両方の視点が求められ、複数のペルソナが必要になるケースがほとんどです。

そのため、初めてペルソナを作る方は、まずは簡易的な設計から始め、社内で共有しながら少しずつブラッシュアップしていくことをおすすめします。