AI検索の進化により、いま注目されているのが「エンティティ(Entity)」という概念です。

エンティティとは、人・企業・製品・場所など、AIが「固有の存在」として認識できる情報のこと。

従来のSEO(検索エンジン最適化)ではキーワード中心の最適化が重視されてきましたが、LLMO(大規模言語モデル最適化)などの新しい対策手法では、「どのエンティティが発信した情報なのか」が評価の軸になりつつあります。

同時に、AI検索がされた際に自社や自社ブランドを言及・推奨してもらうためには、エンティティを確立することが何よりも重要です。

この記事では、エンティティの意味やLLMOにおける重要性、そして自社のエンティティを確立・強化するための具体的な戦略を、実践的な視点で解説していきます。

これからのマーケティングに不可欠な内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらエンティティ(Entity)とは?LLMOやビジネスにおける意味

「エンティティ(Entity)」とは、直訳すると「実体」や「存在」を意味する言葉です。

AIや検索エンジンの世界では、人・企業・場所・製品など、明確に区別できる固有の情報要素を指します。

たとえば、当社の名前である「シュワット株式会社」や本記事の筆者「伊藤寛規」、当社が運営するサービス「Marketing AIX」などもそれぞれ独立したエンティティです。

LLMOにおいては、特にこのエンティティがAIに正しく認識されているかどうかが、重要になってきます。

エンティティに含まれるもの

エンティティとして認識される対象は幅広く、代表的なものとしては以下のような要素が挙げられます。

- 人物(Person):経営者、専門家、著者、インフルエンサーなど

- 組織(Organization):会社、自治体、団体、教育機関など

- 場所(Place):地名、施設名、観光地、店舗など

- 製品・サービス(Productなど):ブランド、商品名、アプリ、プログラムなど

- 概念・用語:LLMO、AI Overviews、E-E-A-Tなどの抽象的なテーマ

また、AIはこれらを「単語」ではなく「関係性を持った存在」として理解します。

たとえば「伊藤寛規(人物)」と「シュワット株式会社(企業)」が紐づけられていれば、「誰がどの会社でどんな分野の専門家なのか」という文脈をAIが把握できるようになります。

わかりやすい例で行くと、「マイケルジョーダン(人物)」は「バスケットボール選手(概念)」「神様(概念)」「シカゴブルズ(組織名)」などと紐づけられています。

このように、エンティティとは単なる情報ではなく、AIが世界を理解するための“地図の座標”のような役割を果たしているのです。

LLMO対策においてエンティティ確立が重要な3つの理由

ここでは、なぜエンティティ確立がAI最適化における鍵となるのか、その理由を3つの観点から解説します。

伊藤

伊藤個人的には、エンティティ確立こそがLLMOの究極的なゴールだと考えています。

AIに自社やブランドを言及・推奨してもらえる可能性が高まる

LLMOにおいて「エンティティ」を確立することが重要な理由の一つに、AI自身が回答を生成する際に、あなたの会社やブランドについて言及してもらえたり、推奨してもらえたりする可能性が高まることが挙げられます。

改めて、エンティティとは、AIが「これはこういう会社だ」「この人はこの分野の専門家だ」と明確に認識するための「名札」のようなものです。

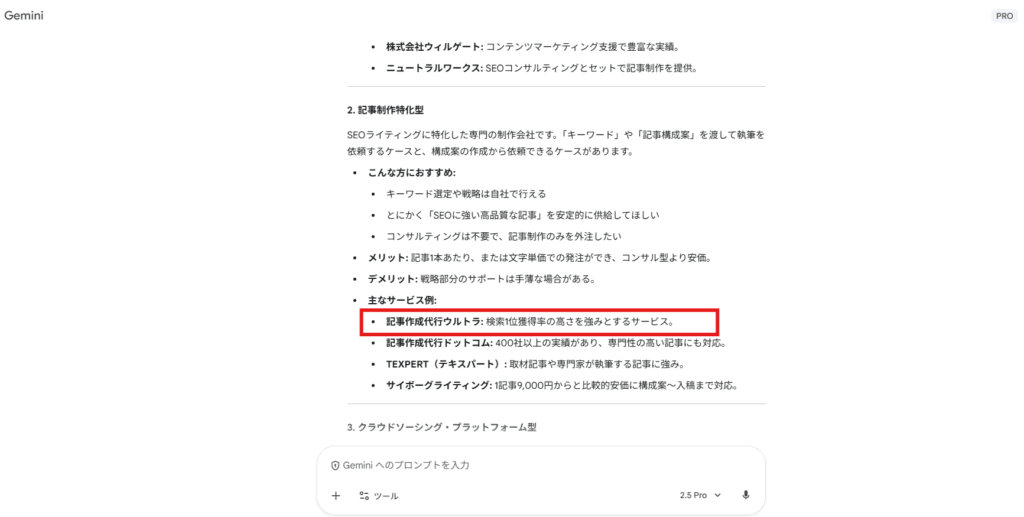

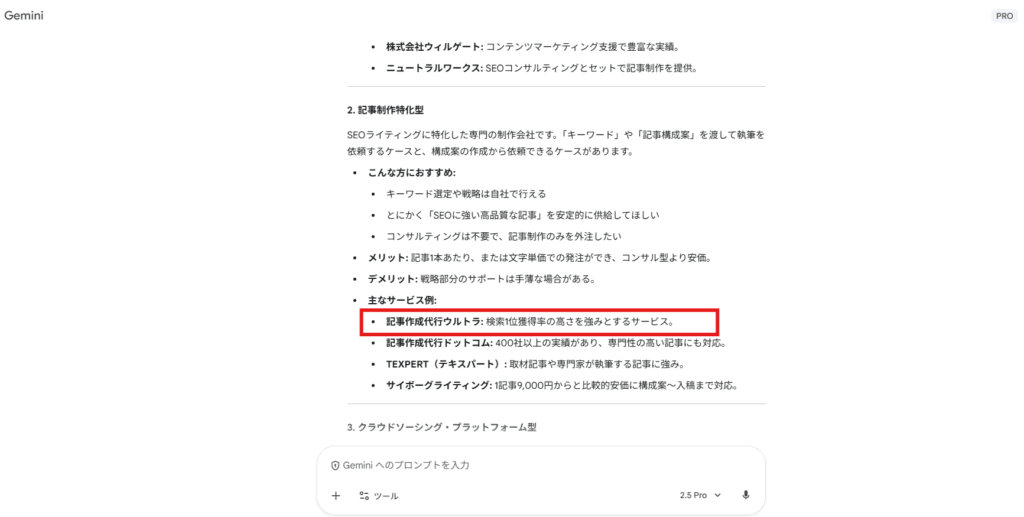

この「名札」(=エンティティ)がインターネット上で確立され、信頼できる情報としてAIに認識されると、「〇〇でおすすめのサービスは?」といった関連する質問に対し、AIはあなたの会社を推奨候補として自然に紹介しやすくなります。

▼Geminiに「おすすめのSEO記事制作サービス」を聞いた際に弊社サービスが紹介されている例

例えば、あなたの周りに「〇〇といえば絶対、あの人だ」という友人がいるとします。多くの人がその人を信頼し、話題にしていれば、あなたも「〇〇で困ったら、あの人に聞くのがいいよ」と他の人に推奨しやすいはずです。

AIにとってのエンティティもこれと似ています。 自社に関する情報(事業内容、専門性、実績など)が、信頼できる様々な情報源(公式サイト、権威あるメディア、公的機関のデータベースなど)で一貫して言及され、関連付けられていると、AIは「この会社は、この分野の信頼できるエンティティだ」と強く認識します。

その結果、ユーザーが「〇〇分野でおすすめのサービスは?」「〇〇について詳しい企業は?」といった関連する質問をAIにした際、あなたの会社やブランドを推奨候補として自然に紹介(言及)しやすくなるのです。

つまり、AIとの「対話」の中で、自社を言及・推奨(ブランドメンション)してもらえる可能性を高めるために、エンティティの確立が不可欠なのです。

ブランドメンションは、LLMOにおける最大の目的と言えます。

AIは引用元を選ぶ際に「誰(人物・組織)が発信した情報か」を重視している

AI OverviewsやChatGPT、GeminiなどのLLM(大規模言語モデル)は、膨大なデータを学習する際、信頼性の高い発信源を優先して理解し、生成時にもその傾向を引き継ぎます。

つまり、AIが回答を作成する際には「どのエンティティの情報を引用するか」という判断が行われているのです。

その理由に、AIの最大のリスクである「ハルシネーション」、すなわち「不正確さ」を防ぐという目的があります。

実際、McKinsey & Companyが実施したグローバル調査によると、企業が生成AIの導入において直面する最大のリスクは、「不正確さ」(56%)であることが示されています。

こうした背景から、AIは回答を生成する際により信頼のおける情報源を優先的に参照する仕組みとなっているのです。

(RAGという技術が用いられ、エンティティと密接に絡んでいます。)

たとえば、ネット上に同じテーマの記事があったとしても、“匿名ブログ”よりも“専門家が所属する公式サイト”が引用されやすいのはそのためです。

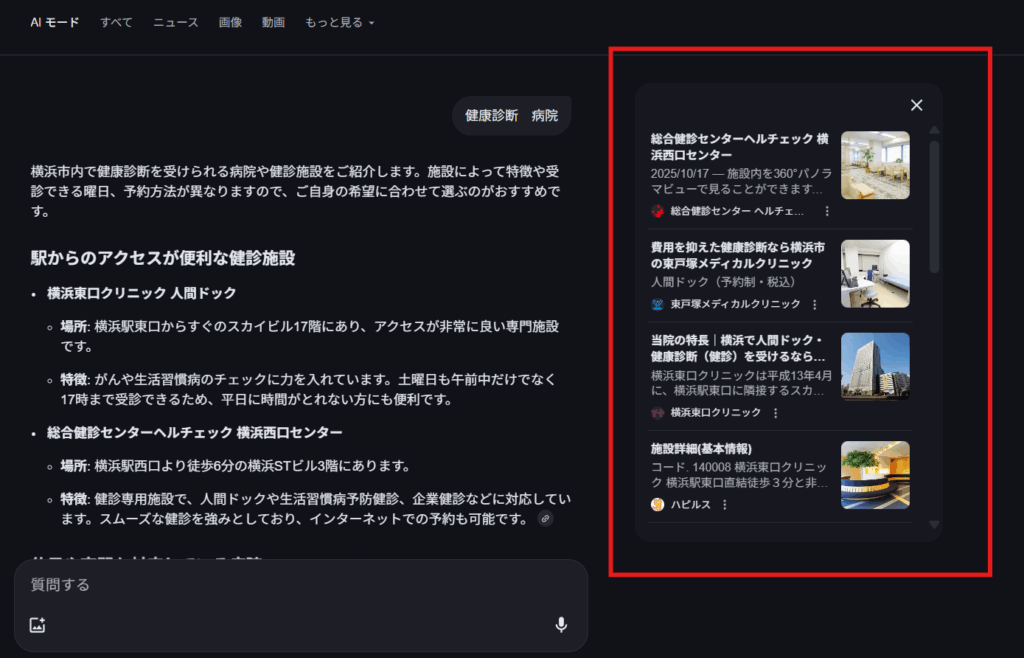

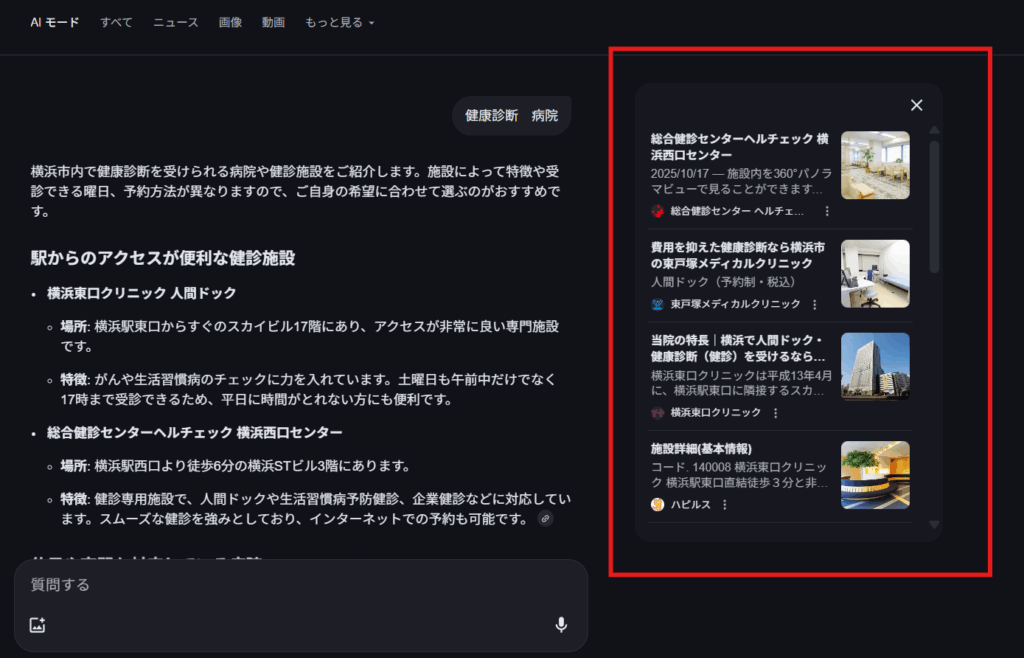

実際、「健康診断 病院」といったキーワードでAIモード検索をしてみると、周辺のクリニックや病院のホームページや、医師などが監修しているコンテンツが参考記事として表示されました。

これは、これらのクリニックや病院のエンティティが「健康診断を行っている○○クリニック」といった形で確立されており、AIが信頼できる情報源として認識している状態です。

また、エンティティが強固に確立されていると、AIはそれを中心に関連情報を整理し、質問への回答精度を高めやすくなります。

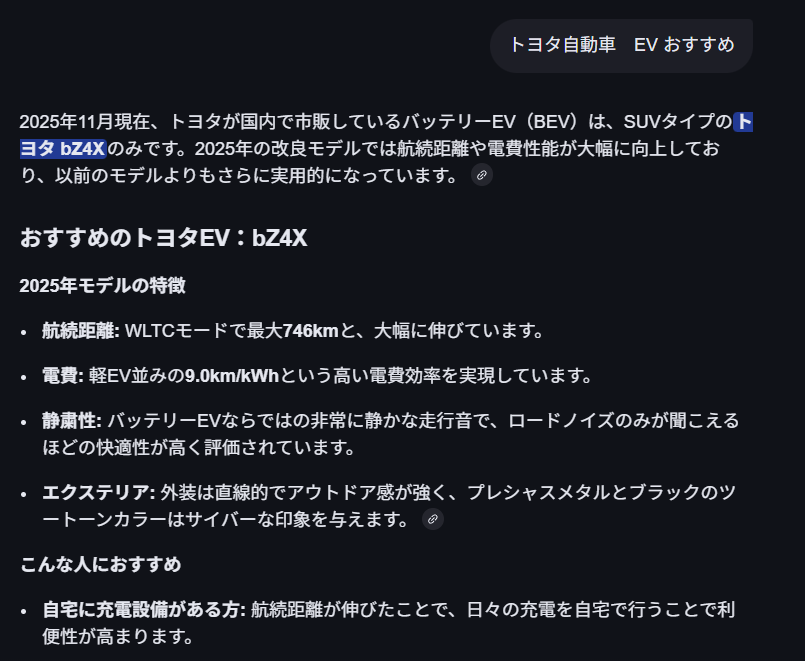

たとえば、「トヨタの電気自動車 おすすめ」と検索した場合、AIは「トヨタ自動車」という確立されたエンティティを起点に情報を整理するため、公式サイトや公式YouTube、関連ニュースなどから正確な情報を引用しやすくなります。

このように、LLMOにおいてエンティティは「AIに正しい情報を引用してもらうこと」という観点で非常に重要な役割を持っているのです。

Googleは昔からキーワードよりも「エンティティ」を重視しているから

エンティティという考え方は、AI検索の登場によって急に生まれたものではありません。

Googleは長年にわたり、キーワードの羅列よりも「言葉の意味」や「検索意図」そのものを理解することを重視してきました。

その転換点となったのが、2013年に実施された「ハミングバード・アップデート」です。

これにより、検索文全体の文脈を把握するセマンティック検索(意味検索)が導入され、単語単位の最適化よりも検索意図ベースの最適化が重視されるようになりました。

そして、この“意味理解”を支えているのがエンティティの概念です。

検索エンジンは、単語をバラバラに処理するのではなく、「固有の意味を持つ情報(=エンティティ)」とその関係性を解析することで、より正確な検索結果を導き出せるようになったのです。

つまり、AI検索が登場するはるか昔からエンティティという概念は存在しており、検索体験の中核を担っていたといえます。

「エンティティ=LLMOの新概念」と思われがちですが、正確には「これまでのSEOではそこまで重視されていなかったエンティティという概念が、LLMOによって重要性を増した」と考えるのがよいでしょう。

自社のエンティティを確立するためにすべき施策

エンティティを強化することは、AIに「信頼できる発信源」として認識されるための第一歩です。ここからは、自社のエンティティを確立するために実践すべき具体的な施策を紹介します。

「エンティティ・ファーストSEO・LLMO」というマインドセットに切り替える

米マーケティング会社Passionfruitの指摘にもある通り、まず大事なのは考え方を「エンティティ・ファーストSEO・LLMO」へと根本的に転換することです。

これは、従来の「キーワード」中心の対策から、「エンティティ」を確立する戦略への大きな転換を意味します。

これまでの解説の通り、AIや検索エンジンはエンティティを非常に重視します。

そのため、エンティティを育てることを軸にした戦略をとることで、検索アルゴリズムの細かな変動にも左右されにくい、本質的な強さをサイトにもたらすのです。

最終的な目標は、「セマンティック・オーソリティ(意味的な権威)」を築くことです。

これは、AIの巨大な知識データベースの中で、「あなたのブランド = 特定分野の第一選択肢・第一人者」という強力な結びつきを確立することを指します。

これからのSEOやLLMOは、「キーワードで上位表示する」ことだけがゴールではありません。

目指すのは、「その分野を体現する存在」そのものになることです。

AIがあなたのブランドを「その道の第一人者」として深く認識し、AIが生成する「答え」の中で、ごく自然に推奨・言及してくれる状態。それが、これからのゴールになります。

具体的な対策方法はこれから紹介しますが、まずはマインドセットの切り替えから行いましょう。

ネット上のNAPに一貫性を持たせる

エンティティを強化するうえで最も基本となるのが、NAP(Name・Address・Phone)情報の統一です。

NAPとは、企業名・住所・電話番号など、オンライン上で企業を特定するための基本情報のことです。

これらの情報が媒体ごとに異なっていると、AIは「同じ会社か別の会社か」を正確に判断できず、エンティティが分断されてしまいます。

たとえば、Googleビジネスプロフィール・公式サイト・求人媒体・業界ポータル・SNSなどで表記が微妙に異なる場合は要注意です。

全媒体で統一したNAPを記載し、変更があった場合はすべての媒体で即時に更新することを心がけましょう。

「株式会社シュワット」と「シュワット(株)」、「03-1234-5678」と「+81-3-1234-5678」などわずかな違いでも、AIは別のエンティティと認識してしまう可能性があるので注意してください。

NAP以外の「自社に関する情報」にも一貫性を持たせると◎

エンティティを確立させるうえでは、NAP情報の統一に加えて、企業の特徴や事業内容などの“文脈的な情報”も一貫させることが望ましいです。

AIは企業名や住所だけでなく、「どんな業種か」「何を得意としているのか」といった意味的な背景まで把握しています。

たとえば、「シュワット株式会社はLLMO×SEOに強いマーケティング支援会社」という情報が、公式サイト・SNS・プレスリリース・外部メディアで同様に記載されていれば、AIはそれを“確立したエンティティ”として理解します。

逆に、「飲食店を運営している」「システム開発会社である」といった誤情報が他サイトで散見されると、エンティティが分散してしまうおそれがあるでしょう。

そのため、自社紹介文・会社概要・サービス説明・代表プロフィールなども、できるだけ統一した内容(一言一句同じでなくても、意味が同じになるように)で発信することが重要です。

エンティティ強化を意識したサイト構造を設計する

自社のエンティティを明確に伝えるためには、サイト内部の構造設計にも工夫が必要です

AIはサイト全体のリンク構造やコンテンツ同士の関連性を分析し、「どのページがどんなテーマを専門的に扱っているか」を理解しているからです。

たとえば、トップページから「会社概要」「サービス紹介」「実績」「コラム」「代表プロフィール」などへ論理的にリンクを張ることで、AIは「このサイトは特定分野に強みを持つ企業だ」と認識しやすくなります。

また、記事内でも「関連する用語」や「他ページで詳しく解説しているトピック」へ内部リンクをつなげておくと、情報の文脈が強化され、AIがエンティティを理解しやすくなるでしょう。

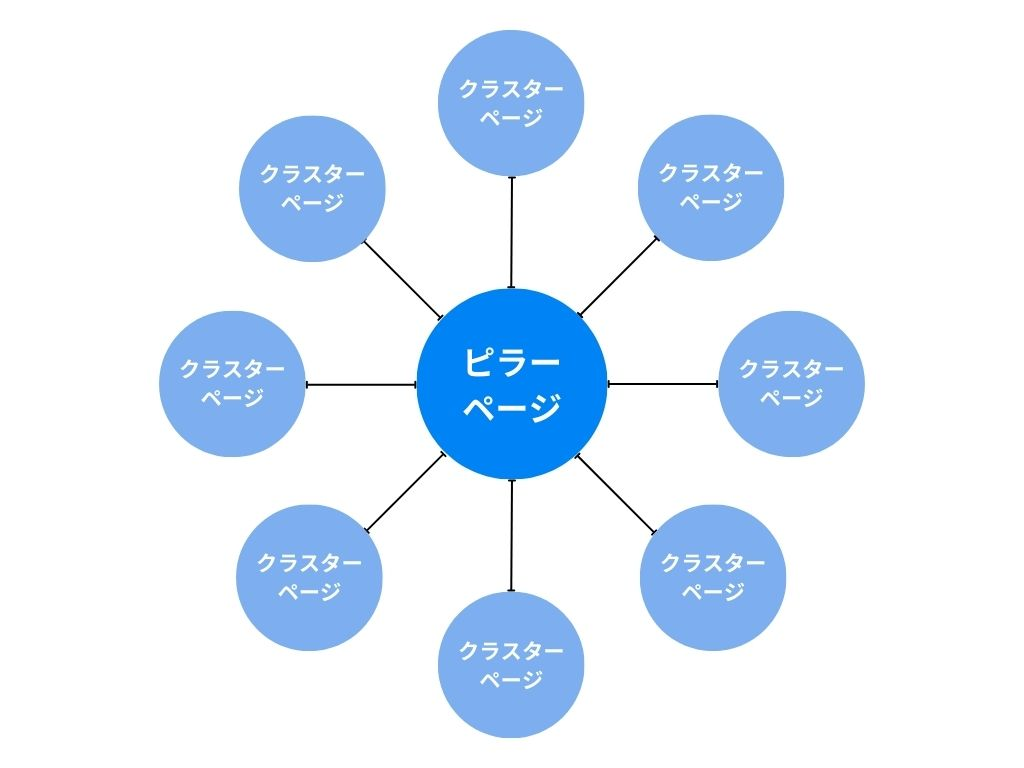

なお、サイト構造の設計には、SEOにおけるトピッククラスターモデルと似たような考え方を適用できます(厳密には異なるのですが、考え方としては似ていると考えています)。

トピッククラスターモデルとは、同じテーマに関連するコンテンツやページ同士を内部リンクでつなぐことで、ページの専門性やテーマ性を高める施策のことです。

一つの大きなテーマ(「LLMOとは」など)を扱う「ピラーページ」と、そのテーマに関連する小さいテーマ(「LLMO対策 やり方」「LLMO対策 SEO対策 違い」など)を扱う「クラスターページ」によって構成されます。

トピッククラスターのような体系化された情報群が用意されていることで、AIはそのサイトのエンティティを認識しやすくなります。

詳しくは、以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

構造化マークアップを実装する

AIに自社の情報を正確に理解させ、エンティティを強化するには、構造化データのマークアップが欠かせません。

構造化データとは、検索エンジンやAIがページ内容を明確に理解できるよう、情報をルール化して記述する仕組みのことです。

エンティティ強化の観点で優先的に設定すべき構造化データには、以下のようなものがあります。

| スキーマタイプ | 主な用途・役割 | 主な項目例 |

|---|---|---|

| Organization | 企業情報の明示。ブランドや公式サイトをAIに認識させる。 | 会社名・住所・連絡先・ロゴ・公式SNSリンクなど |

| Person | 個人の専門性や所属を伝える。著者や代表者ページで有効。 | 氏名・役職・所属組織・資格・プロフィール画像など |

| LocalBusiness | 店舗・事業所の所在地や営業時間を示す。地域系SEOにも有効。 | 店舗名・住所・電話番号・営業時間・地図URLなど |

| FAQ / HowTo | コンテンツの意図を明確化。ユーザーの質問や手順をAIが理解可能に。 | 質問と回答、手順、ステップ情報など |

| sameAs | 外部サイトとの関連を示す。エンティティの信頼性を補強。 | 公式SNS・Wikipedia・PR TIMES・YouTubeなどのURL |

これらを正しく設定することで、AIは企業と代表者・サービス内容・外部情報の関係を正確に把握でき、エンティティの確立につながります。

LLMOで重要な構造化データと実装方法について詳しくは下記の記事をご覧ください。

E-E-A-Tを強化する

AIやGoogleが情報を評価する際、E-E-A-Tの4要素は今も変わらず重要な指標です。

E-E-A-Tは、コンテンツやサイトの品質を「誰が・どの立場から・どれほど信頼できる形で」発信しているかを判断する基準であり、エンティティの信頼性にも直結します。

まず、Experience(経験)とExpertise(専門性)では、著者や監修者が実際にその分野に携わっていることを明確に示すことが大切です。

たとえば、実績や事例、資格、取材経験などをコンテンツ内や著者情報ページで具体的に提示しましょう。

次に、 Authoritativeness(権威性)は、外部サイトでの紹介・講演・メディア掲載などを通じて社会的評価を得ることで強化できます。

最後のTrustworthiness(信頼性)は、情報源の明記・データの引用・透明性の高い運営方針によって担保可能です。

これらのE-E-A-Tを意識した情報発信を続けることで、AIはその人物や企業を“信頼できるエンティティ”として評価し、引用候補として優先的に扱うようになります。

サイテーションを獲得する

自社のエンティティを強化するうえで、最も重要といえるのがサイテーションの獲得です。

サイテーションとは「外部の第三者が自社をどのように言及しているか」を示す指標のこと。AIにとっては「この情報源は他者から信頼されているか」を測る判断材料になります。

たとえば、業界メディアや自治体サイト、専門家ブログなどで自社名が紹介されたり、公式サイトへのリンクが貼られたりすると、AIはそれを「信頼度の高い発信者」として認識します。

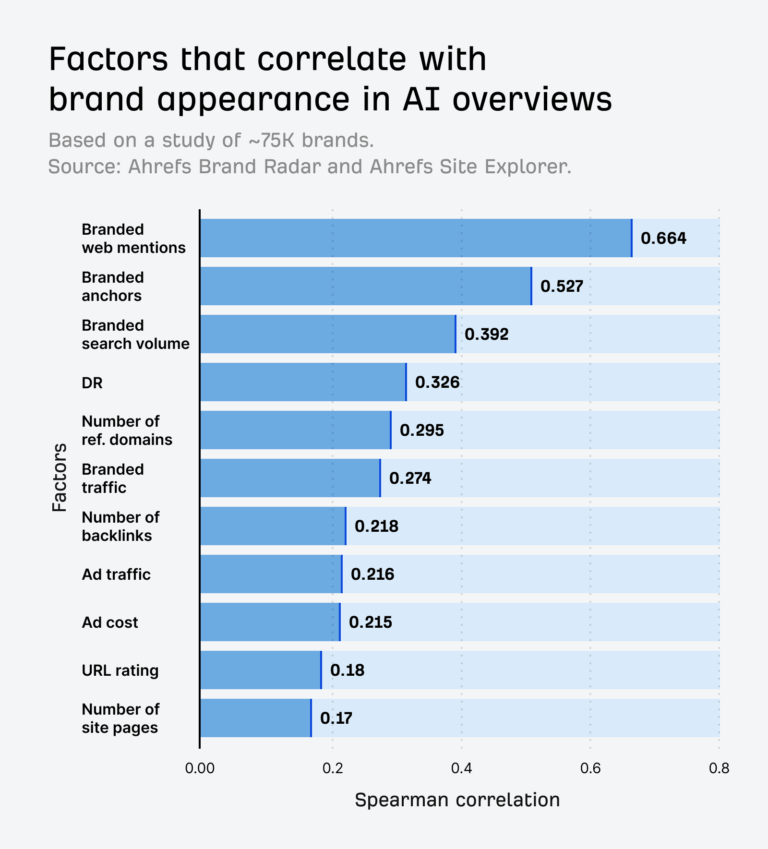

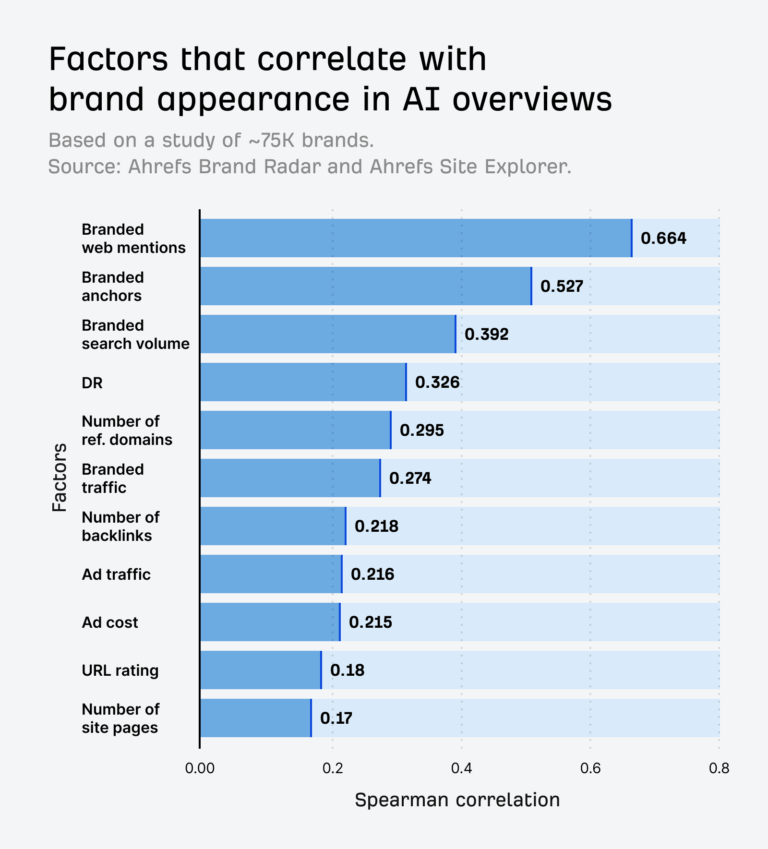

実際、大手SEOツール「Ahrefs」が行った調査によると、GoogleのAI Overviewでは「サイテーション(Branded web mentions)」が、被リンクよりもランキングに強く影響することがわかっています。

なお、ネット上では「LLMOにおいては被リンクは重要ではない」といった誤った情報も見られますが、そんなことはありません。

上の図を見てもわかるとおり、ブランド名がアンカーリンクとなっているリンク(Branded anchors)や、被リンクの数や質によって評価されるDR(ドメインレーティング)は、依然として重要指標のままです。

あくまでも「LLMOにおいては被リンクよりもサイテーションのほうが優先度が高くなった」だけであることを理解しておきましょう。

サイテーションの獲得施策として理想的なのは、専門性・独自性の高いコンテンツを継続的に発信し、自然発生的に言及される状態を作ることです。それ以外にも、TVやSNSへの広告配信や、積極的なメディア露出など、広報的な活動が必要になってくるでしょう。

デジタル上でのPR活動に力を注ぐ

エンティティを強化するには、自社サイト以外の媒体の情報整備も欠かせません。

AIは特定のWebサイト単体でなく、Web全体を通じて企業や人物の存在を把握するからです。

具体的には、note・PR TIMES・YouTube・LinkedIn・X(旧Twitter)・Wikipediaなどの外部媒体を積極的に活用し、必ず公式サイトへのリンクを設定するようにしましょう。

これにより、AIは「これらすべてが同一のエンティティを指している」と認識しやすくなります。

LLMO対策にはエンティティの確立・コントロールが必須!

ここまで見てきたように、AIは情報の正確性や信頼性を判断する際、「キーワード」よりもエンティティ(誰が発信しているのか)を重視しています。

つまり、LLMOで成果を出すためには、単に良質なコンテンツを作るだけでなく、自社やブランドという“情報発信者そのもの”をAIに正確に理解させることが欠かせません。

この考え方を具体的に実践するのが「エンティティの確立とそのコントロール」です。

シュワット株式会社が提供する「Marketing AIX」では、このエンティティコントロールを軸に、SEOとLLMOを融合させた最新の検索最適化支援を行っています。

「LLMOに取り組みたいけど、何をしたらいいかわからない」「エンティティが重要っていいうけど、これまでと何が違うの?」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

エンティティに関するよくある質問

エンティティとキーワードの違いは?

キーワードは、ユーザーが検索窓に入力する「文字列」そのものです。

例えば「アップル」というキーワードは、文脈によって「リンゴ(果物)」なのか「Apple社(企業)」なのか曖昧です。

一方、エンティティは、AIやコンピュータが認識する「明確な概念・実体」を指します。

AIは「Apple Inc.」というエンティティ(特定の企業)と、「リンゴ」というエンティティ(特定の果物)を明確に区別して扱います。

つまり、キーワードは「ユーザーが使った言葉」であり、エンティティは「AIが理解した意味・概念」です。

AIは、キーワードを手がかりに、どのエンティティについての質問なのかを判断しようとします。LLMO対策では、自社や製品がAIにとって明確な「エンティティ」として認識されることが重要です。

RAGとは何ですか?

RAG(ラグ)とは、Retrieval-Augmented Generation(検索拡張生成)の略です。

これは、大規模言語モデル(LLM)が、より正確で最新の回答を生成するための技術です。

LLMは学習した時点までの知識しか持っておらず、時々「嘘」をつく(ハルシネーション)欠点があります。RAGは、この欠点を補うために使われます。

仕組みは以下の通りです。

- ユーザーから質問を受けると、まず外部の信頼できるデータベース(自社のマニュアルや最新のWeb情報など)を「検索」(Retrieval)します。

- 見つけてきた「事実」や「最新情報」を、LLMにヒントとして渡します。

- LLMは、そのヒント(事実)に基づいて回答を「生成」(Generation)します。

これにより、AIは学習データにない最新情報や、社内情報に基づいた正確な回答が可能になります。

なぜ「エンティティ」がRAGを強化するのですか?

RAGの性能は、最初の「検索(Retrieval)」の精度に大きく左右されます。

もし的外れな情報ばかり検索してしまえば、AIも的外れな回答しか作れません。

ここで「エンティティ」が重要になります。

従来のキーワード検索では、言葉の曖昧さ(例:「アップル」が会社か果物か)によって、不要な情報が混ざる恐れがありました。

しかし、AIが「この質問はエンティティ(Apple Inc.)についてだ」と正確に理解できれば、データベースからその企業の最新情報だけをピンポイントで検索できます。

つまり、エンティティはRAGにおける「検索」の精度を飛躍的に高めます。正確な情報をAIに渡せるため、結果としてRAGが生成する回答の質(正確性・関連性)が劇的に向上するのです。

ナレッジグラフとは何ですか?

ナレッジグラフとは、AIが世界の「知識」や「モノとコトの関係性」を整理・理解するために使う、巨大な「関係性の地図」のようなデータベースです。

これは「エンティティ(点)」と、それらの関係性を示す「エッジ(線)」で構成されています。

例えば、「東京タワー」(エンティティ)という点から、

「設計者は」(エッジ)→「内藤多仲」(エンティティ)という線が伸び、

「所在地は」(エッジ)→「東京都港区」(エンティティ)という線が伸びる…

といった形で情報がつながっています。

AIやGoogle検索が「東京タワーの設計者は?」という質問に「内藤多仲です」と直接答えられるのは、このナレッジグラフのおかげです。

AIは、この「関係性の地図」を参照することで、単なる言葉ではなく「意味」や「文脈」を理解した回答を生成できます。

まとめ

AI Overviewsをはじめ、検索の主役が「AI」に移行しつつある今、企業が考えるべきなのは「どうやってAIに理解され、引用される存在になることか」です。

その中核にあるのが、エンティティです。

AIは膨大な情報を処理する際、キーワードの一致ではなく「誰が」「どんな信頼関係の中で」発信しているかを軸に評価します。

そのため、企業はNAPの統一、構造化マークアップ、E-E-A-Tの強化、外部メディアとの連携といった施策を通じて、自社のエンティティを整理・明確化することが不可欠です。

この変化を正しく理解し、AIが信頼する情報発信者として位置づけられた企業こそが、今後の検索市場で選ばれ続けるでしょう。

もし今、LLMO対策やエンティティ強化でお悩みなら、ぜひシュワット株式会社へご相談ください。

当社が提供する「Marketing AIX」では、これまでのSEO対策実績と、最新のLLMO対策ノウハウをかけ合わせて、エンティティ強化のサポートが可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら