近年、GoogleのAI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの登場により、ユーザーは検索結果をクリックせずにAIの回答だけで情報を得るようになりました。

つまり、これまでのSEO対策によって「自社サイトが検索上位に表示される」だけでは不十分になり、

AIの回答に自社情報を掲載してもらう重要性が増しているのです。

そんな中で注目を集めているのが、SEO対策に代わる新たな概念である「AIO(AI Optimization:AI検索最適化)」です。

本記事では、AIO(AI検索最適化)の基本的な仕組みからSEOとの違い、今から実践できる5つの施策、さらに今後の展望までを実務者目線で徹底解説します。

「AIOって何?」「具体的に何をすればいいの?」「そもそも今取り組むべきなの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後まで参考にしてください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらAIO(AI検索最適化)とは?

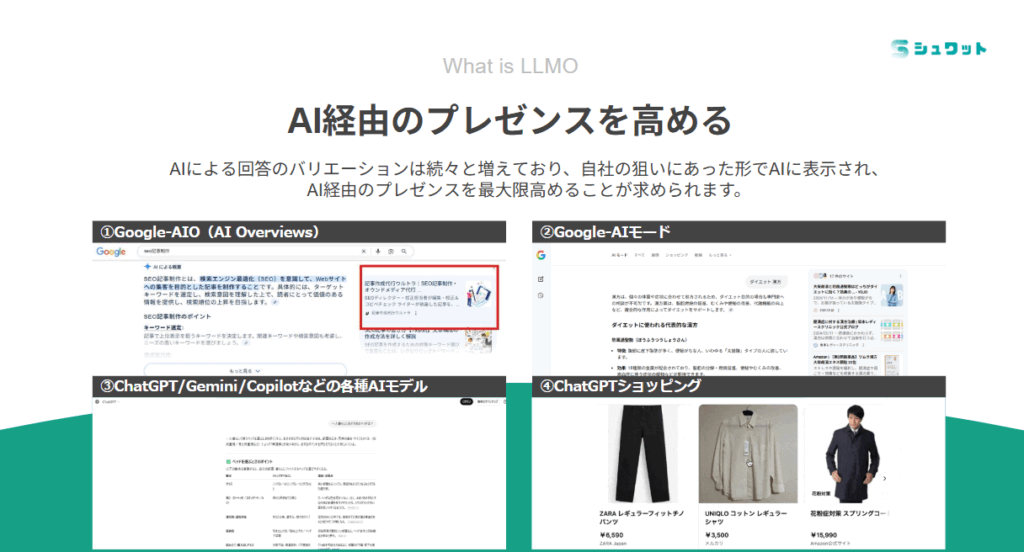

AIO(AI検索最適化)とは、ChatGPTやGoogleのGemini、AIOverviewといったAI上で、「自社サイト情報の引用」や「自社ブランドの推奨」等をしてもらうための最適化施策を指します。

AIを活用したユーザーの情報収集活動の中に、自社のコンテンツやブランドのプレゼンスを高めるための活動とも言えるでしょう。

従来のSEOが「検索エンジンで上位表示を目指す」ものであるのに対し、AIO(AI検索最適化)は「AIが生成する回答の中で取り上げられること」を目的としています。

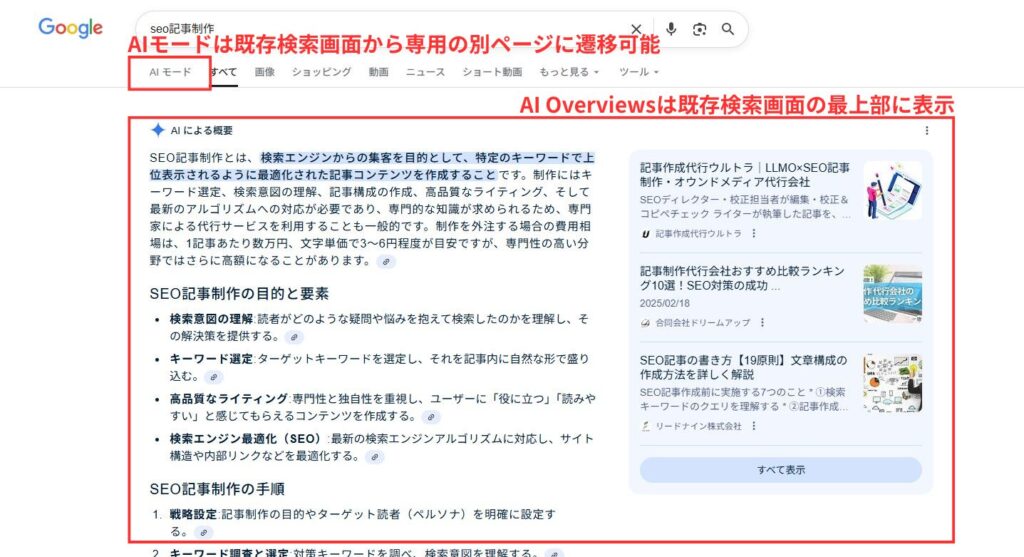

ここで注意したいのは、「AIO(AI Optimization)」と「AIO(AI Overviews)」が別物であるという点です。前者はAIに最適化する施策そのものを指すのに対し、後者はGoogleが検索サービス上で提供するAI要約機能の名称です。

▼AI Overviewsの表示例

どちらも「AIO」と略されるため混同されやすいですが、意味はまったく異なるので注意しましょう(本記事内ではAIO=AI検索最適化の意で使用します)。

また、AIOと並んで語られることの多い用語に「LLMO(Large Language Model Optimization)」や「GEO(Generative Engine Optimization)」があります。

これらも生成AIに対してWebサイトなどを最適化するための考え方で、AIOと同義です。

AIOやLLMO、GEOといった用語はまだ新しい分野である分、人によっては意味を混同しているケースも多いです。そのため、認識の違いを防ぐために、マーケティング部署内や取引先との間で認識をそろえておくことをおすすめします。

AIO(AI検索最適化)の重要度が増している2つの理由

AIO(AI検索最適化)は、近年SEOにとって代わる分野として注目されています。

ではなぜ、AIO(AI検索最適化)の注目度が増しているのでしょうか。その原因は、主に以下2つです。

- ゼロクリック検索の増加によるトラフィック減少

- 生成AIの登場によるGoogle検索離れ

ここからは、それぞれの要因についてより詳しく見ていきましょう。

ゼロクリック検索の増加によるトラフィック減少

AIO(AI検索最適化)が注目される背景にあるのは、ユーザーが検索結果に表示されるサイトへのリンクをクリックしなくなっているという現実です。

Google検索では、AI Overviewsやナレッジパネル、強調スニペットなどの機能が拡充され、ユーザーは個別のサイトを訪問することなく検索結果の画面だけで疑問を解決できるようになりました。このような検索行動を「ゼロクリック検索」と呼び、世界的にその割合が増加傾向にあります。

そしてその結果、これまでのように「検索順位を上げてアクセスを増やす」というSEOの王道戦略だけでは、十分な成果を得られなくなってきつつあります。

今後は、AIが回答を生成する際にどれだけ自社情報を引用・参照してくれるかが、ユーザーとの新たな接点を生むカギになっているのです。

つまり、検索上位を目指すだけの時代は終わり、“AIに選ばれる”ことこそが新たな競争軸になりつつあるともいえるでしょう。

この変化に対応するための取り組みこそがAIO(AI検索最適化)であり、今マーケティング業界でも急速に注目が集まっているのです。

なお、現時点ではまだまだAI経由よりも従来型の検索経由のトラフィックが圧倒的です。ほとんどのサイトで9割以上は従来型の検索経由なので引き続きSEOへの取り組みは求められています。

生成AIの登場によるGoogle検索離れ

AIO(AI検索最適化)が重視されるもう一つの理由は、ユーザーの検索行動そのものが変わってきていることにあります。

これまでの検索体験は、「Googleでキーワードを入力 → 上位サイトをクリック → 情報を比較・精査する」という流れが一般的でした。

しかし現在では、ChatGPTやGeminiといった生成AIの普及により、ユーザーは「Googleで検索せずにAIに質問する」時代へと移行しています。

AIチャットに質問を投げかけるだけで、複数の情報源を統合した回答が即座に提示されるため、わざわざ検索エンジンでサイトを探す必要がなくなっているのです。

この変化は、ユーザーにとっては大きなメリットがあるものの、企業にとっては大きな課題でもあります。なぜなら、ユーザーが自社サイトはおろかGoogle検索を利用しないまま情報を得てしまうため、従来のSEOだけではリーチできない層が増えているからです。

こうした新しい情報取得の流れの中では、「どのWebサイトがAIの回答ソースとして選ばれるか」が重要になります。

その結果、AIO(AI検索最適化)の重要度も増しているのです。

SEOとAIO(AI検索最適化)の違いとは?

SEOとAIOは、どちらも「ユーザーに正しい情報を届ける」という点では共通していますが、最適化の対象と評価軸が異なります。

SEOはGoogleやYahoo!などの検索エンジンを対象とした最適化手法、AIOはChatGPTやGeminiといった生成AIを対象として最適化手法です。

また、SEOが「検索結果で上位に表示されること」を目的とするのに対し、AIOは「AIの回答文に自社の情報が引用されること」をゴールとしています。

両者の違いを整理すると、以下のようになります。

| 項目 | SEO(検索エンジン最適化) | AIO(AI検索最適化) |

|---|---|---|

| 対象 | GoogleやYahoo!などの検索エンジン | ChatGPT、Gemini、Perplexityなどの生成AI |

| 目的 | 検索結果で上位表示し、クリックを促す | AIの回答文内で引用・参照される |

| 評価軸 | キーワード最適化、被リンク、E-E-A-Tなど | 構造化データ、情報の明確さ、エンティティの信頼性など |

| 成果指標 | CTR(クリック率)や流入数 | 引用数、AI回答内での露出度(AI可視性) |

なお、SEO対策について詳しくは下記の記事をご覧ください。

SEOとAIO(AI検索最適化)は異なる性質を持つが、共通する部分も多い

SEOとAIOは仕組みこそ異なりますが、本質的には「良質な情報を正しく届ける」という目的を共有しています。そのため、AIO(AI検索最適化)をまったく新しい概念として捉えるのではなく「SEOの延長線」と考えるのが賢明です。

特に、GoogleのAI OverviewsはGoogle検索の一部機能として提供されているため、SEOで評価される要素がAIO(AI検索最適化)にも影響している可能性が高いといえます。

たとえば、構造化データやE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)のような基本原則は、AIが情報の信頼度を判断するうえでも共通する重要な基準です。

つまり、SEOで培ってきた基礎をおろそかにせずに強化していくことが、結果的にAIO対策にもつながるのです。

実際、現場レベルではSEOとAIOで実施する具体的な施策はかなり重複しています。また、AIOで成功するためには土台としてSEOでの成功が必要なので、ハイブリッドで同時に対策することが最適解です。

AIO(AI検索最適化)時代にSEO担当者がすべき5つの施策

AIO(AI検索最適化)の時代において、従来のSEO施策をそのまま続けているだけでは十分とはいえません。

なぜなら、AIが情報を収集・要約する仕組みは、検索エンジンのアルゴリズムとは部分的に異なるためです。

一例を挙げると、SEOにおいては被リンクが順位に与える影響が大きかったですが、AIOでは被リンクよりもサイテーションの方が影響度が大きいです。こうした細かな違いは多くあるため、これまでのSEOとは異なった領域の施策が必要となります。

ここからは、AIO(AI検索最適化)に必要となる5つの実践的な施策を見ていきましょう。

- AIに理解・引用されやすい文章構造の構築

- 一次情報が充実したコンテンツの作成

- 構造化データのマークアップ

- ブランディング・PR活動によるエンティティ強化

- サイテーション・被リンク獲得によるE-E-A-Tの強化

それぞれの施策について、詳しく見ていきましょう。

AIに理解・引用されやすい文章構造の構築

AIO(AI検索最適化)で最初に意識すべきは、AIが読み取りやすい構造の文章を作ることです。

AIは人間のように文章全体を感覚的に理解するのではなく、明確な構造・論理・キーワードの関連性をもとに情報を抽出します。

具体的には、以下のポイントを押さえて見出し・文章を作成してみましょう。

- 結論ファーストで要点を冒頭にまとめる

- 「〜とは?」など定義型の見出しを使う

- 1段落1テーマで簡潔にまとめる

- 箇条書きや表を活用して情報を整理する

- Q&AやFAQ形式で質問・回答を明示する

たとえば、「AIOとは?」という見出しの下に「AIOとは、AIに自社情報を正しく理解・引用させるための最適化手法です。」と明記すれば、AIがその定義をそのまま回答文に引用しやすくなります。

明快な文章を書くという点ではSEOと共通するポイントも多いですが、AIO(AI検索最適化)においては、これまで以上に「シンプルかつ明確な文章になっているか」が重要です。遠回りな文章や結論が語尾に来ている文章などが多い場合は、リライトも検討するとよいでしょう。

一次情報が充実したコンテンツの作成

AIO(AI検索最適化)では、ページ内に一次情報をたくさん盛り込むことも大切です。

AIはWeb上の複数の情報を要約して回答を生成しますが、似た内容が多い中で信頼性を判断する基準となるのが、独自データや体験談、専門家の見解などの一次情報です。

たとえば、以下のような情報はAIにとって引用価値が高いと判断されやすくなります。

- 自社で実施したアンケートや調査データ

- 実際の導入事例・成功事例・インタビュー

- 専門家・有資格者による解説や監修コメント

- 独自のノウハウや実践的な手順

AIは「どこにでもある情報」よりも、「このサイトにしかない情報」を優先して引用します。

そのため、他社記事をまとめただけのページや一般的な説明にとどまるコンテンツではなく、自社ならではの視点や経験を積極的に発信することが欠かせません。

なお、AIO(LLMO)のコンテンツ制作のポイントについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。

構造化データのマークアップ

AIO(AI検索最適化)において、もっとも重要な施策の一つとされるのが、構造化データのマークアップです。

構造化データとは、Webページ内の情報をAIや検索エンジンが機械的に理解できる形に整理するためのコード(schema.orgなど)のこと。AIは自然文も理解しますが、構造化されたデータの方が内容を誤解なく認識できるため、回答生成時に引用されやすくなります。

たとえば、以下のような構造化データが効果的です。

| 種類 | 内容・用途 |

|---|---|

| Organization | 企業名・ロゴ・所在地・SNSリンクなどを明示 |

| Article | 記事タイトル・著者・投稿日・カテゴリを明記 |

| FAQPage | 質問と回答をセットで構造化し、AIに理解させる |

| Product | 商品名・価格・レビュー・在庫情報を整理 |

| Person | 著者・監修者の肩書やプロフィールを明確に記載 |

たとえば、FAQ構造を導入すれば、AIが質問と回答の関係を正確に把握し、回答文に引用しやすくなります。また、企業情報や著者情報を構造化しておくことは「信頼性の補強」にもつながるため、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の向上にも有効です。

なお、AIO(LLMO)の構造化データの実装ポイントについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

ブランディング・PR活動によるエンティティ強化

AIO(AI検索最適化)においては、コンテンツやサイトの最適化だけでなく、自社ブランドそのものをAIに認識させることが欠かせません。

AIは情報を引用する際、「どのサイトが信頼できる情報源か」を判断するために、Web全体でのエンティティ(固有名詞)認知を参照しています。

つまり、ネット上で「その企業=その分野の専門家」という認識が形成されていれば、AIに引用されやすくなるのです。

そのためには、以下のようなブランディング・PR施策が効果的です。

- 自社名・サービス名・著者名を一貫して使用する

- 公式サイト・SNS・プレスリリースを通じて情報を発信する

- 業界メディアやニュースサイトでの掲載実績を増やす

- GoogleビジネスプロフィールやWikipediaなどの登録を検討する

- 第三者によるレビューやインタビュー記事を活用する

これらの活動によって、Web上でのエンティティが強化されると、AIは「この企業はこの分野の専門情報源」として認識しやすくなります。

AIO(AI検索最適化)は、テクニカルな最適化だけでなく、「ブランドをどう定義するか」というマーケティング的視点も求められる領域です。SEOとPRの両輪で、AIに信頼されるブランドを築いていきましょう。

サイテーション・被リンク獲得によるE-E-A-Tの強化

E-E-A-Tは、SEO対策で重要な要素とされていますが、AIO(AI検索最適化)においても見逃せないポイントの一つです。

AIはWeb全体を横断して学習するため、ある企業やメディアがどれほど多くの場所で言及されているか、または被リンクを獲得しているかを信頼性の指標として判断します。

具体的には、以下のような外部評価を蓄積することで、AIからの信頼獲得につながるでしょう。

- 業界メディアやポータルサイトでの紹介記事掲載

- 他社ブログ・比較サイトでの引用やレビュー

- プレスリリース・ニュース記事での自社名の登場

- SNSやUGC(ユーザー生成コンテンツ)での口コミ拡散

なお、たとえリンクが貼られていなくても、社名・ブランド名が信頼性の高いドメインで繰り返し登場していること自体が「信頼の証拠」となります。

AIO(AI検索最適化)には取り組むべき?メリット・デメリット

AIO(AI検索最適化)は、今後のWebマーケティング戦略において避けて通れないテーマになりつつあります。

しかし同時に、「今すぐ取り組むべきなのか」「SEOとの優先度はどちらが高いのか」と悩む方も多いのではないでしょうか。

確かに、AIO(AI検索最適化)はまだ新しい概念であり、ツールや成功事例も多くありません。そのため、やみくもにリソースを投入しても、短期的に成果を実感しづらいケースもあります。

そこでここからは、AIO(AI検索最適化)の具体的なメリットとデメリットを整理し、どのような企業・フェーズで取り組むべきかを見ていきましょう。

AIO(AI検索最適化)に取り組むメリット

AIO(AI検索最適化)に取り組むことで得られるメリットは、以下のとおりです。

- 生成AI内での露出が増える

AIが回答を生成する際に自社の情報を引用しやすくなり、ブランド名やサイトがユーザーの目に触れる機会が増えます。 - ゼロクリック時代でも認知を維持できる

ユーザーが検索結果をクリックしなくても、AIの回答文内で自社名やサービスが登場すれば、間接的に認知を獲得できます。 - SEOと相乗効果がある

AIが参照する情報源は検索上位のサイトであるケースが多く、AIO(AI検索最適化)がSEOの品質向上にもつながります。 - AI時代の競合優位性を確立できる

AIO(AI検索最適化)はまだ普及初期段階にあり、早期に取り組むことで競合との差別化を図れます。

中でも、AI検索時代においてもユーザーとの新しい接点を確保できる点は大きなメリットといえます。

ChatGPTやGeminiなどの生成AIが情報検索の中心になりつつある現在、AIがどの情報を引用・参照するかは、企業の認知や集客にも直結します。

もしも「競合他社との競争に出遅れたくない」「SEOと同じようにAIO(AI検索最適化)でも試行錯誤しながら地位を確立したい」といった場合は、今のうちから取り組んでおくとよいでしょう。

AIO(AI検索最適化)に取り組むデメリット

AIOは将来性の高い施策ですが、現時点では課題やリスクも少なくありません。導入を検討する際は、以下のデメリットを理解しておくことが重要です。

- 効果の可視化が難しい

AIの引用や参照データは一般的に公開されておらず、どの程度AIに取り上げられているか(AI可視性)を正確に測定する手段は限られています。 - アルゴリズムの変化に左右されやすい

AIの学習モデルは頻繁に更新されるため、昨日まで引用されていた情報が、翌日には参照されなくなるケースもあります。 - ノウハウや成功事例が少ない

AIO(AI検索最適化)は新しい領域であり、体系的な知見が少ないのが現状です。試行錯誤を重ねながら、自社で最適解を見つけていく必要があります。 - 即効性が低い

SEOと同様に、AIO(AI検索最適化)も短期間で成果が出る施策ではありません。継続的な改善とデータモニタリングが不可欠です。

このように、AIO(AI検索最適化)は長期的な視点で取り組むべき施策です。「今すぐ成果を出す施策」として取り組むと、思ったような効果を得られない可能性もあるので注意しましょう。

AIO(AI検索最適化)の今後の展望|マーケティング担当者に求められることとは?

今後、AIO(AI検索最適化)はSEOと並ぶ、あるいはそれ以上に重要な施策になると考えられます。

実際、海外SEO大手「Semrush」の調査データによると、2028年にはAI検索からの訪問者数が既存の検索からの訪問者数を上回るとされています。

Googleが本格的に導入を進めるAI OverviewsやAIモード、ChatGPT・GeminiなどのAIチャットの普及により、ユーザーは“検索結果を見る”のではなく「AIから答えを得る」時代へと移行しています。

このような変化の中で、企業が成果を上げるためには「AIに見つけられる」「AIに信頼される」情報発信が欠かせません。

そのために、今後のマーケティング担当者には、キーワード最適化や被リンク施策といった従来のSEO手法だけではなく、AI検索を前提とした情報設計力やブランディング力が求められます。

AIが参照しやすい一次情報や信頼性の高いデータを発信するだけでなく、ブランディングやPRによってエンティティを強化することで、AI検索時代でも安定した成果を上げることができるでしょう。

AIO(AI検索最適化)は新たな対策手法ですが、上記で紹介した施策の中にはSEO施策と共通するものも多くあります。そのため、SEOとAIO(AI検索最適化)は別々に考えるのではなく、まずはSEO対策で行ってきたことの中から、AIOに関連するものを少しずつ取り入れていくことが大切です。

まとめ

従来のSEOが「検索エンジンで上位を狙う施策」だったのに対し、AIO(AI検索最適化)は「AIの回答で引用・参照されるための施策」です。

ゼロクリック検索が増えている近年において、今後はAIがどの情報を引用するかが、企業の認知・集客を左右する重要な要素になるといえるでしょう。

その点、AIO(AI検索最適化)に取り組めば、ゼロクリック時代でもブランド露出を維持し、AI経由で新たな流入を獲得することも可能です。効果測定の難しさやノウハウ不足といった課題もありますが、できることから長期的な視点で少しずつ取り組んでみましょう。

なお、シュワット株式会社では、AIO(AI検索最適化)やLLMO、GEOといった新しい領域の支援にも対応しています。これまでさまざまな企業のSEOを支援してきた実績から、企業ごとに最適な戦略・プランを提案させていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

シュワット株式会社のLLMOコンサルティングについて詳しくはこちら

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら