- SEOはどれくらい大変なのか?

- フローチャートで選ぶ自社に最適なSEO組織体制(インハウスor外注orハイブリッド)

- インハウスSEO組織の立ち上げと成功のポイント

- SEOを外注する場合のポイント

この記事の著者:渡邉 志明(シュワット株式会社 代表取締役)

これまで複数のWebサイトの立ち上げ~黒字化にPM・SEO責任者として携わる。コンテンツSEOによるメディアのグロースやインハウス化支援も得意。

「自社でSEOを始めたいけど、どんな体制で進めればいいのだろう?」

「急にSEO担当になったものの、専門知識もなく、大変そうで先が思いやられる…」

SEOによりWebサイトからの集客を強化すべく、このような悩みや不安を抱えていませんか?

ご安心ください。SEOは確かに専門性が必要で時間もかかりますが、正しい手順で自社に合った体制を築けば、たとえ一人からでも着実に成果を出すことは可能です。

渡邉

渡邉実際、弊社も月間25リード獲得できるようになるまでは、代表の私1人でSEOを進めていました。

本記事では、これからインハウス(自社)でSEOに取り組むあなたのために、最適な組織体制を構築するための具体的なステップを徹底解説。また、SEOが「大変」と言われる本当の理由から、それを乗り越えるための重要なポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読み終える頃には、あなたの会社の状況に合ったSEO体制の姿が明確になり、「これならできる!」と自信を持って、その第一歩を踏み出せるようになっているはずです。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

SEOはどれくらい大変なのか?大変だと言われる理由

「SEOは大変だ」とよく耳にしますが、実際、どれくらい大変なのでしょうか。

また、その理由についても具体的に考えたことはありますか?

やみくもに施策を始める前に、まずはSEOのどういった点が「大変」なのかを正しく理解することが、成功への第一歩です。

ここでは、SEOが大変だと言われる3つの理由を軸に、実際にどれくらい大変なのか皆様にイメージしていただけるように解説していきます。

理由①:成果が出るまで時間がかかる

SEOの大きな特徴に、施策を始めてから成果が出るまでに時間がかかるという点が挙げられます。

一般的に、新しいコンテンツを作成したり、サイトの改善を行ったりした際に、Googleに評価され検索順位に反映されるまでには最低でも3ヶ月〜半年、場合によっては1年以上かかることも珍しくありません。

これは、Googleがサイトを巡回し、内容を理解・評価し、他の無数のサイトと比較して順位を決定するというプロセスに時間を要するためです。

そのためこのことを知らない状態で「すぐにアクセスが増えるはずだ」と期待してしまうと、「やっても無駄だ」と途中で挫折する原因になります。

SEOは中長期でみるとあらゆるデジタルマーケティング手段の中で最も投資対効果(ROI)が高くなることも期待できる施策です。

短期決戦ではなく、中長期的な視点でコツコツと取り組む必要がある、ということを心に留めておきましょう。

SEOの効果がでるまでの具体的な期間がどれくらいか、より詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

理由②:膨大な専門知識がなければ成功できない

一言で「SEO」と言っても、やるべき施策や求められる専門知識は非常に多岐にわたります。

実際、Googleが検索順位を決定するのに使用されている評価基準は200程度あり、それらすべてを競合よりも高いレベルで満たして初めて高い検索順位に表示されます。

このような背景から、SEOは時に様々な技術が求められる”総合格闘技”のようなものと例えられます。

具体的には、以下のような幅広い知識やスキルが求められます。

| 領域 | 内容 |

|---|---|

| コンテンツ領域 | ターゲットユーザーが何を求めているかを分析し、検索キーワードを選定。その意図に応える質の高い記事やページを作成する企画力とライティング能力。 |

| テクニカル領域 | Googleがサイトを正しく認識・評価できるよう、サイトの構造や表示速度、モバイル対応などを最適化する技術的な知識。 |

| 外部対策領域 | 自社サイトの価値や権威性を高めるため、他の良質なサイトから自然な形でリンクを獲得するための広報・PR的な視点。 |

| 分析・改善領域 | 各種ツールを用いてデータを分析し、施策の効果を測定。次の一手を考えるための仮説検証能力。 |

これらすべてに対する正しい専門知識を身に着けるのに、初心者からだと最低2年はかかります。

そのため、SEOノウハウが全くない会社が完全インハウス(内製化)で、十分な成果を出すのはあまり現実的とは言えません。

だからこそ、どの領域から着手するかの優先順位付けや、状況に応じた外部企業の選定、チームでの役割分担といった「体制づくり」が重要になるのです。

なお、SEOの全体像について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

理由③:Googleのアップデートに常時対応する必要がある

SEOのルールブックであるGoogleの検索アルゴリズムは、決して不変ではありません。

Googleは「ユーザーに最も関連性の高い、有益な情報を提供する」という目的のため、年に数回、大規模なアップデート(コアアップデート)をはじめ、日々細かな改良を加えています。

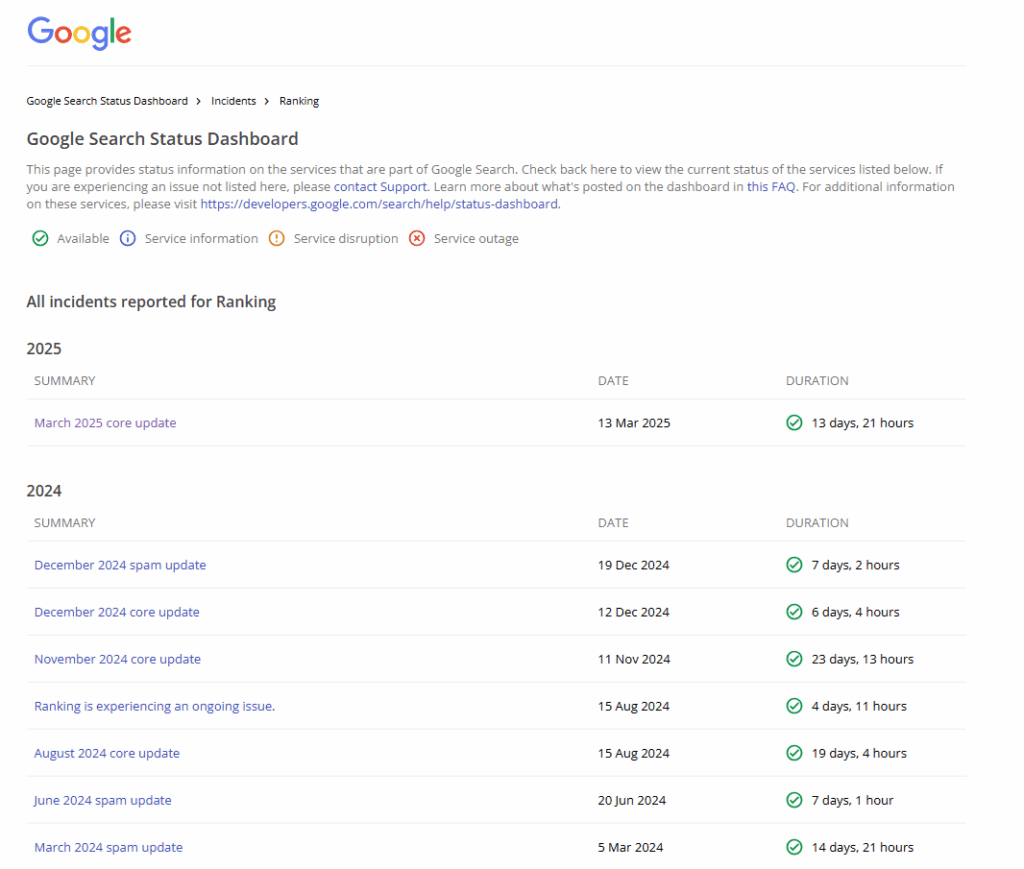

下記はGoogleで行われた直近の大きなアップデートのリストです。

上記の他、細かなアップデートはほとんど毎日繰り返し行われています。

こうしたアップデートにより、昨日まで検索結果の1ページ目に表示されていた自社サイトが、ある日突然、圏外に飛ばされてしまうといった事態も起こり得ます。

渡邉

渡邉実際、一時期前までのSEOでは、被リンクの「量」だけ増やせばよかったのですが、ある日突然、無関係のWebサイトからの大量の被リンクはペナルティ対象になり、その結果、多くのサイトが検索結果から消え去りました。今日現在でも被リンクの重要性は変わりないですが、今は「質」を重視して集める必要があります。このようにその時々で適切なSEO対策は大きく変わってくるものなのです。

そのためSEO担当者は、常にアンテナを張り、Googleの公式発表や信頼できる専門家の発信する最新情報をキャッチアップし続けなければなりません。

古い常識に囚われたままでは、いつの間にか評価を落とす施策を行ってしまうリスクもあります。

この変化の激しさが、SEOを「大変」に感じさせる大きな要因の一つです。

しかし、アップデートによる順位下落はすべて、小手先のSEOテクニックばかりに目を囚われ、ユーザー度外視のSEOを続けたことが原因です。

したがって、「常にユーザーのためになるサイト作り」という本質を追求していれば、アップデートを過度に恐れる必要はない、とも言えるでしょう。

SEO組織体制の選択肢|インハウス(内製化)と外部委託(外注)を徹底比較

SEOに取り組むと決めたら、次に考えるべきは「誰が、どのように実行するのか」という組織体制です。

選択肢は大きく分けて、自社で実行する「インハウス(内製化)」と、外部の専門会社に依頼する「外部委託(外注)」の2つがあります。

どちらか一方が絶対的に優れているというわけではなく、企業の目標やリソース、事業フェーズによって最適な形は異なります。

渡邉

渡邉ここでは、それぞれのメリット・デメリットを詳しく解説し、自社がどちらを選ぶべきかの診断フローチャートも用意しました。じっくり比較検討し、最適な体制を見つけましょう。

インハウスSEOとは?メリット・デメリットも紹介

インハウス(内製化)SEOとは、文字通り外部の会社に頼らず、自社の社員が主体となってSEO施策を推進する体制です。

以下にメリットとデメリットをまとめました。

メリット

| ノウハウが会社の資産になる | インハウスならSEOに関する知見や成功・失敗のデータが社内に蓄積されます。新規事業を展開する際にも、SEOノウハウが武器になります。 |

|---|---|

| 圧倒的なスピード感 | 外部との調整が不要なため、コンテンツの追加や修正、新たな施策の実行などをスピーディーに行えます。市場の変化やチャンスに素早く対応できるのは大きな強みです。 |

| 事業への深い理解に基づいた施策 | 自社の製品やサービス、顧客のことを最も理解しているのは社員です。その深い理解に基づいた施策は、よりユーザーの心に響き、本質的な成果に繋がりやすくなります。 |

| 長期的なコスト削減の可能性 | インハウスで軌道に乗り、安定的に成果を出せるようになれば、外部への委託費用が不要になり、長期的に見てコストを抑えることができます。 |

デメリット

| 専門人材の確保・育成が難しい | SEOは専門知識が幅広いため、経験者の採用は容易ではありません。また、未経験者司会ない会社で一から育成するのはあまり現実的ではなく、少なくとも2年以上の時間と教育コストがかかります。 |

|---|---|

| 知識の属人化と視野の狭さ | 特定の担当者に業務が集中すると、その人が異動・退職した際にノウハウが失われる「属人化」のリスクがあります。また、社内の視点に偏り、視野が狭くなってしまう可能性も否めません。 |

| 最新情報のキャッチアップが負担に | 担当者自身が、日々の業務と並行してGoogleのアップデートなど最新情報を常に追い続ける必要があります。 |

外部委託(外注)のメリット・デメリット

外部委託は、SEOの専門知識を持つ会社に業務を依頼する体制です。

コンサルティングのみ、コンテンツ制作のみ、運用すべてを任せるなど、契約内容は様々です。

以下にメリットとデメリットをまとめました。

メリット

| 専門家の知見をすぐに活用できる | 人材育成の時間をかけることなく、最新の知識と豊富な経験を持つプロフェッショナルの力をすぐに活用でき、スピーディーに施策を開始できます。 |

|---|---|

| 客観的な視点からの分析・提案 | 社内の常識や思い込みにとらわれない、第三者としての客観的な視点でサイトを分析し、自社では気づけなかった課題や改善策を提案してもらえます。 |

| 社内リソースをコア業務に集中できる | SEO業務を専門家に任せることで、自社の社員は本来のコア業務に集中できます。結果として、組織全体の生産性向上に繋がります。 |

| 最新トレンドへの迅速な対応 | SEO会社は常に業界の最新情報を収集・分析しているため、アルゴリズムの変動などにも迅速に対応してもらえます。 |

デメリット

| 継続的な費用が発生する | 当然ながら、専門家への依頼には継続的なコストがかかります。施策の規模によっては高額になることもあります。 |

|---|---|

| 社内にノウハウが蓄積されにくい | 業務を「丸投げ」してしまうと、なぜその施策を行うのか、どのような成果が出たのかといった知見が社内に全く残らない可能性があります。 |

| コミュニケーションコストがかかる | 自社の事業内容やターゲット、目標などを正確に伝え、認識を合わせるための密なコミュニケーションが不可欠です。ここに齟齬が生まれると、期待した成果は得られません。 |

| 施策の実行スピードが遅れる場合がある | 施策の実行までに、委託先との打ち合わせや確認、承認プロセスなどが必要になり、インハウスに比べて時間がかかることがあります。 |

| 悪質orスキル不足な業者と契約してしまうリスク | 会社によっては悪質で料金に対して十分なサービスを提供してもらえなかったり、実力がそもそもなかったりする場合があります。会社選定は慎重に行いましょう。 |

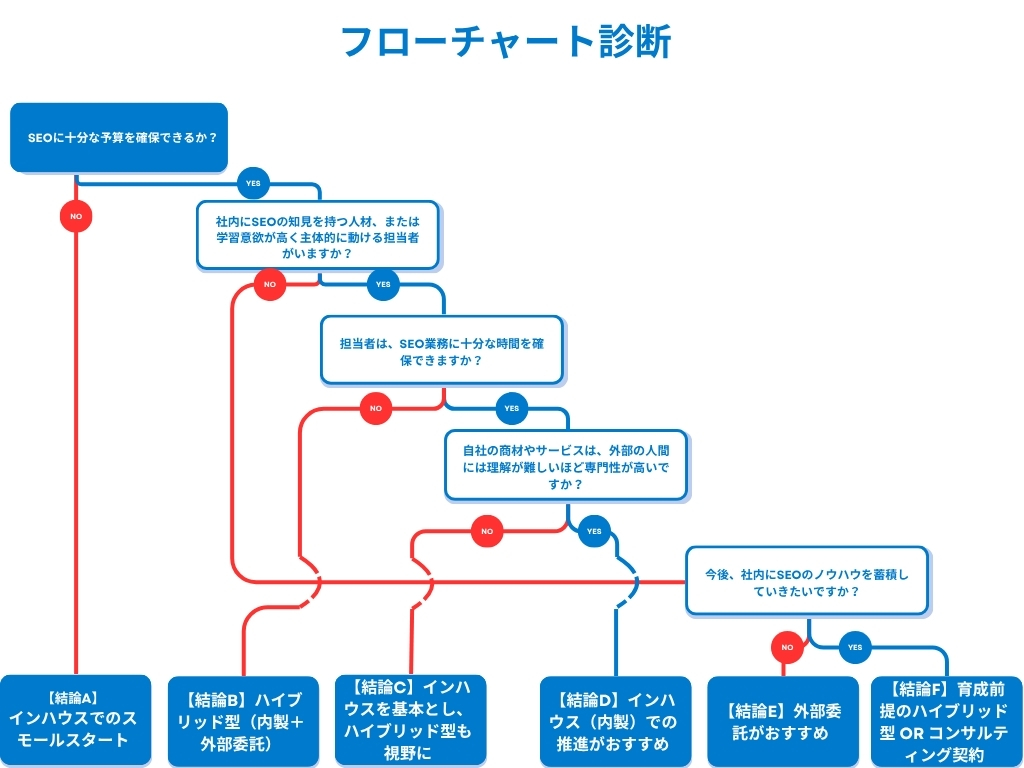

【フローチャートで診断】自社はどちらを選ぶべき?

「メリット・デメリットはわかったけど、結局うちはどうすれば?」という方のために、簡単な診断フローチャートをご用意しました。

まずは下の質問に「はい」「いいえ」で答えてみてください。

「インハウス(内製化)」向き

社内に十分なノウハウとリソースがあったり、外注に回せる予算がなかったりという場合は、インハウス(内製化)がおすすめです。

インハウスSEO組織構築のポイントについては、記事後半「失敗しないインハウスSEO体制の作り方【5ステップ】」で解説していますので、チェックしてみてください。

「外部委託(外注)」向き

ノウハウやリソースが不足しているが、それなりに予算はあるという場合は、外部委託がおすすめです。

外部委託の際は委託先の会社選びが何より重要です。詳しくは記事後半「外部委託の最重要ポイントはSEO会社選び」で解説していますので、チェックしてみてください。

「ハイブリッド型」向き

ノウハウはある程度あるが作業に用いるリソースはないという場合、もしくはその逆の場合は、ハイブリッド型がおすすめです。

ハイブリッド型はある程度SEOで成果が出始めた企業においては最も多いタイプです。

例えば、時間のかかるコンテンツ制作のみ外注してしまうケースが多く見られます。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

失敗しないインハウスSEO体制の作り方【5ステップ】

「インハウスで進める」と決意したものの、具体的に何から手をつければ良いのか、迷ってしまいますよね。

闇雲に担当者を決めて「あとはよろしく」と丸投げしてしまうのは、失敗の典型的なパターンです。

ここでは、着実に成果を出せるインハウスSEO体制を構築するための具体的な「5つのステップ」をご紹介します。

この手順に沿って、一つずつ進めていきましょう。

目標とKPIを明確にする

何よりもまず最初に行うべきは、「SEOによって、事業の何を達成したいのか」という目標を明確にすることです。

これがなければ、進むべき方向がわからず、施策の効果を正しく評価することもできません。

最初に、事業全体のゴールと結びつく最終目標(KGI:Key Goal Indicator)を設定します。

- KGIの例:

- 検索エンジン経由の売上を、1年後に月間500万円にする

- サービスに関する問い合わせ件数を、半年後に月間100件にする

- 新規会員登録者数を、四半期で3,000人にする

次に、KGIを達成するための中間指標となるKPI(Key Performance Indicator)を設定します。SEOで直接的にコントロールしやすい、具体的な数値を置くのがポイントです。

- KPIの例:

- 自然検索からのサイト流入数を月間〇〇セッションにする

- 「〇〇 おすすめ」「〇〇 比較」といった重要キーワードで検索順位5位以内に入る

- 自然検索経由での問い合わせページの到達率を〇%改善する

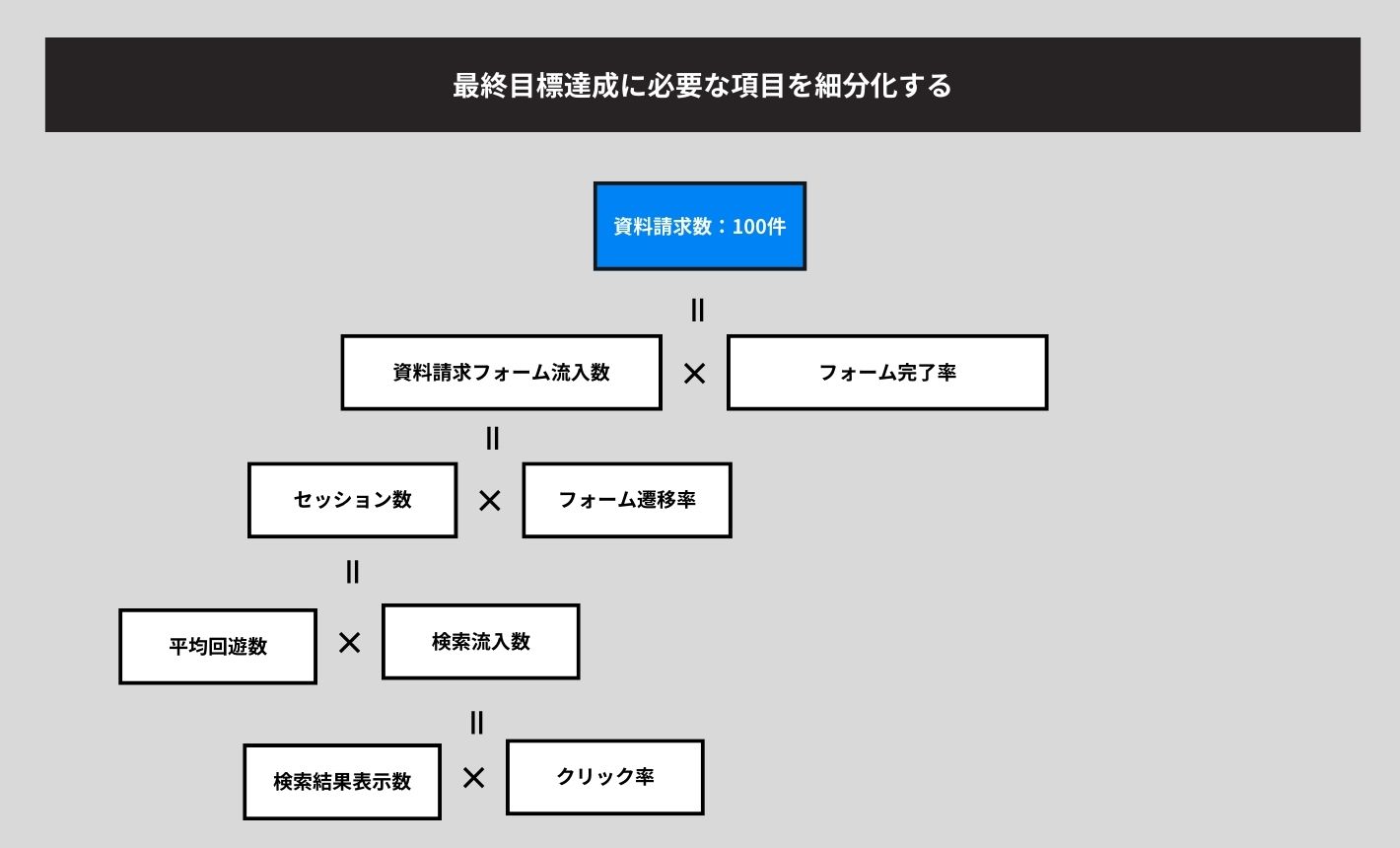

KPIは、以下のようにKPIツリーを作成し整理するとよいでしょう。

また、目標は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性(Relevant)、期限(Time-bound)のある「SMART」なものであることが理想です。

SEOの目標やKPI設定のポイントについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

必要な役割とスキルセットを洗い出す

目標が定まったら、それを達成するために「どんな役割」と「どんなスキル」が必要になるかを洗い出します。

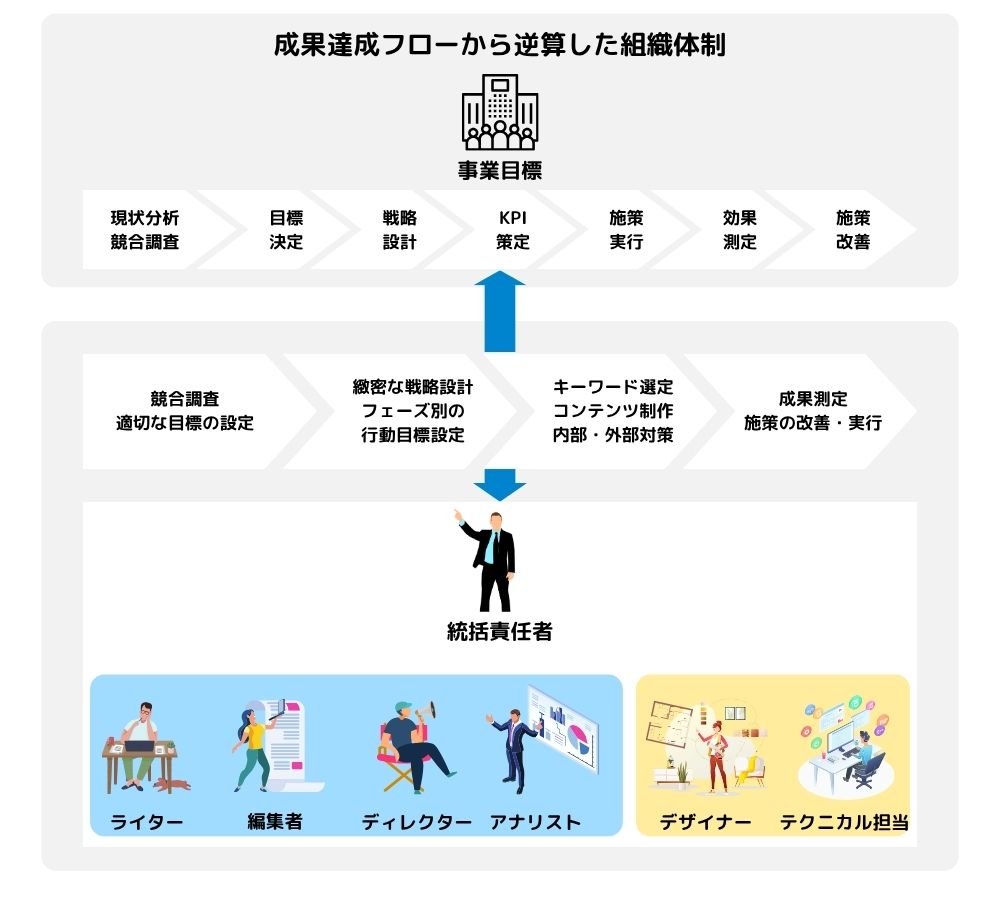

組織体制は成果達成フローから逆算して構築することが重要です。

会社の規模によって一人が複数の役割を兼任することも多いですが、まずは必要な役割をすべて書き出してみましょう。

| 役職 | 役割 |

|---|---|

| 統括責任者(マネージャー) | 全体の戦略策定、KPI管理、予算確保、部門間調整などの意思決定を担う。 |

| コンテンツプランナー | キーワード調査や競合分析を行い、どのようなコンテンツを作るべきか企画する。 |

| ライター/編集者 | 企画に基づき、質の高い記事を執筆・編集する。 |

| テクニカル担当 | サイトの表示速度改善や内部リンク最適化など、技術的なSEOを担う。 |

| アナリスト | 各種ツールでデータを分析し、効果測定レポートを作成、改善策を提案する。 |

これらの役割を全うするために必要なスキルセット(例:データ分析力、ライティングスキル、HTML/CSSの基礎知識など)も同時に整理しておくことで、後の人材確保や育成がスムーズに進みます。

自社に合ったチームの「型」を決める

ステップ2で洗い出した役割を、自社のリソース(人材、予算)に合わせて、どのようなチーム編成で実行していくかを決めます。代表的なチームの「型」は以下の3つです。

| 型 | 詳細 |

|---|---|

| 一人担当型(スモールスタート型) | 一人の担当者が企画から分析まで全ての役割を担う型。多くの企業がここからスタートします。リソースは限られますが、意思決定が速く、機動力が高いのが特徴です。 |

| 分業型(チーム型) | 「コンテンツ担当」「テクニカル担当」のように、複数のメンバーで専門領域を分担する型。施策の質と量を向上させ、より専門的な取り組みが可能になります。 |

| プロジェクト型(全社横断型) | マーケティング部だけでなく、開発部、営業部、広報部など、事業部を横断してメンバーを構成する型。大規模なサイト改善や、全社的な協力が必要な場合に有効です。 |

まずは「一人担当型」から始め、事業の成長や成果に応じて「分業型」へと移行していくのが現実的なルートと言えるでしょう。

なお、それぞれの型の詳細やポイントについては、記事後半「インハウスSEO体制の3つの型」で解説しています。

人材を確保・育成する

チームの「型」が決まったら、それを動かすための「人材」を確保します。

方法は大きく分けて「既存社員の登用」と「中途採用」の2つです。

| 既存社員の登用 | 事業への理解が深く、熱意のある社員をSEO担当に抜擢します。育成に時間はかかりますが、自社の文化に合った人材が育ちやすいメリットがあります。OJT(実務を通した学習)を基本とし、必要に応じて外部の研修やセミナーを活用しましょう。 |

|---|---|

| 中途採用 | 即戦力となるSEO経験者を採用します。採用コストはかかりますが、体制の立ち上げをスピーディーに進めることができます。 |

どちらの場合も、一人に全てを任せきりにするのではなく、会社として育成をサポートする姿勢が不可欠です。

書籍購入費の補助や学習時間の確保、外部コンサルタントによる伴走支援なども有効な投資となります。

分析・運用に必要なツールを導入する

SEOは感覚や思いつきで進めることはできず、データに基づいて施策を判断・改善する必要があります。

専門ツールの導入は必須です。

インハウスSEOを始めるにあたり、最低限導入すべきツールは以下の通りです。

【必須】無料ツール

以下2点のGoogle公式の無料ツールは必須です。

| Googleアナリティクス | サイトに訪れたユーザーの行動(どこから来て、どのページを見たかなど)を分析するツール |

|---|---|

| Googleサーチコンソール | 検索結果でのサイトのパフォーマンス(表示回数、クリック数、順位など)や、Googleからの評価状況を確認するツール |

【推奨】有料ツール

| 順位計測ツール(GRC、Ahrefsなど) | 対策キーワードで自社サイトが何位にランキングされているか計測するツール |

|---|---|

| 競合調査・キーワード分析ツール(Ahrefs、Semrushなど) | 競合サイトの順位や流入調査、キーワードの洗い出しや分析が可能なツール |

有料ツールは高機能ですが、コストもかかります。

まずは無料のツールを使いこなしつつ、ある程度組織が立ち上がってきて「もっとこういうデータが見たい」「この作業を効率化したい」という課題が出てきた段階で、必要な有料ツールの導入を検討するのがおすすめです。

インハウスSEO体制の3つの型

インハウスSEO体制の3つの型について、それぞれの詳細やポイントを詳しく見ていきましょう。

ケース1:まずは一人で始める「スモールスタート型」

はじめてのインハウスSEOの場合、多くの企業は担当者1人のスモールスタート型を選択すべきです。

実際、弊社も創業期は代表1人でスモールスタートし、今やSEOが会社の集客施策の要となっています。

こんな企業におすすめ

- 中小企業やスタートアップ

- これからデジタルマーケティングに注力し始める企業

- 専任のマーケティング担当者がいない、または1〜2名の組織

- SEOノウハウのある担当者をアサインできる企業

体制の概要とポイント

多くの企業が最初に通る道が、この「スモールスタート型」です。Web担当者やマーケター、時には社長自身がSEO担当者を兼任し、戦略立案からコンテンツ作成、分析までを一手に担います。

このフェーズで重要なのは、完璧を目指さず、できることから始めることです。

いきなり大規模なサイト改修や難易度の高いキーワードを狙うのではなく、まずは既存ページの改善(リライト)や、自社の強みを活かせるニッチなキーワードでのコンテンツ作成から着手しましょう。

担当者は、まずGoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソールという無料ツールの見方に慣れることが最優先です。

リソースが限られているため、ライティングなど一部の作業のみを外部のフリーランスに依頼するのも有効な手段です。また、ノウハウがない場合はまず成功しないので、外部のコンサルタントと伴走しながら進める必要があります。

成功のコツ

| 目標を絞る | サイト全体の流入増ではなく、「特定サービスの問い合わせを月5件増やす」など、ビジネス的成果に直結しやすい目標を設定する。 |

|---|---|

| 80点主義で進める | 100点満点のコンテンツを1本作るより、80点のコンテンツを3本作るくらいのスピード感を重視し、改善サイクルを回す。 |

| 経営陣の理解を得る | 成果が出るまで時間がかかることを事前に共有し、短期的な結果で判断されないよう理解を求めておくことが極めて重要。 |

ケース2:専門領域で分担する「チーム型」

SEOで一定以上の成果が出てきた場合、複数名のチームでSEOに臨みましょう。

こんな企業におすすめ

- SEOである程度の成果が出始め、さらに事業を拡大したい中堅企業

- 複数のサービスサイトやオウンドメディアを運営している企業

- マーケティング部門に3〜5名以上のメンバーがいる組織

体制の概要とポイント

スモールスタート型から一歩進み、施策の量と質を向上させるのがこの「チーム型」です。SEOリーダー(責任者)のもと、「コンテンツ」「テクニカル」「分析」といった専門領域で役割を分担します。

- SEOリーダー: 全体の戦略策定、KPI管理、チーム全体の進捗管理を担う。

- コンテンツ担当: キーワード戦略に基づき、コンテンツの企画、制作ディレクション、品質管理を行う。

- テクニカル担当: エンジニアと連携し、表示速度改善や内部構造の最適化など、技術的なSEOを推進する。

各担当者が専門性を高めつつ、定例ミーティングなどで密に情報共有し、連携して施策を進めます。これにより、一人担当では難しかった、より高度で大規模な施策の実行が可能になります。

成功のコツ

| 明確な役割分担 | 誰が何に責任を持つのか(RACI図などを用いると良い)を明確にする。 |

|---|---|

| チーム共通の目標設定 | 各担当者がバラバラに動くのではなく、チーム全体で追いかける共通のKPIを設定する。 |

| 情報共有の仕組み化 | 定例会議やチャットツールなどを活用し、各担当者の進捗や課題がオープンになる状態を作る。 |

ケース3:事業部を横断する「全社プロジェクト型」

企業によっては、SEOが事業の根幹となるため、全社一丸で取り組んでいく場合もあります。

こんな企業におすすめ

- 複数の事業部を持つ大企業

- SEOを経営の最重要課題の一つと位置づけている企業

- 大規模なサイトリニューアルなど、全社的な協力が不可欠な施策に取り組む企業

体制の概要とポイント

SEOを単なるマーケティング施策ではなく、事業成長の根幹と捉え、全社を挙げて取り組むのがこの「全社プロジェクト型」です。

マーケティング部が主導し、開発部、営業部、広報部、時には法務部など、関連部署からメンバーをアサインしてプロジェクトチームを組成します。

SEOの成果が各部署の利益にも繋がることを示し、協力を仰ぐことが重要です。例えば、営業部が持つ「顧客の生の声」は最高のコンテンツの種になり、広報部のPR活動は良質な被リンク獲得に直結します。

この体制では、各部署の利害を調整し、プロジェクト全体を円滑に推進するプロジェクトマネージャーの役割が極めて重要になります。

成功のコツ

| 経営層の強力なコミットメント | 部署間の壁を越えてプロジェクトを推進するためには、役員クラスからのトップダウンでの後押しが不可欠。 |

|---|---|

| 共通言語と共通目標の醸成 | SEOの重要性や基本的な知識を全社に啓蒙し、「なぜこの取り組みが必要なのか」という目的意識を共有する。 |

| 各部署の評価への反映 | SEOへの貢献度を関連部署の評価指標(KPI)に組み込むなど、協力するインセンティブを設計する。 |

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

インハウスSEOを成功に導くための重要なポイント

インハウスSEOの体制をステップに沿って構築し、モデルケースを参考にチームを編成したとしても、それだけでは成功は約束されません。

形だけを整えても、運用する上での「マインド」や「カルチャー」が伴わなければ、取り組みはすぐに形骸化してしまいます。

ここでは、インハウスSEOの取り組みを頓挫させず、継続的に成果を出し続けるために、担当者と組織全体が心に刻んでおくべき3つの重要なポイントを解説します。

経営層の理解を得て、味方につける

インハウスSEOを成功させる上で、最も重要な要素は「経営層の理解」と言っても過言ではありません。

なぜなら、SEOは成果が出るまで時間がかかり、時には予算や他部署の協力も必要になる、中長期的な投資だからです。

担当者が孤軍奮闘することにならないよう、必ず以下の点を経営層に説明し、強力な味方になってもらいましょう。

| 時間軸の共有 | 「SEOは広告と違い、効果が出るまで最低でも半年〜1年はかかります」という時間軸の共通認識を最初に作ります。これにより、短期的な成果が出ないことへの焦りやプレッシャーを防ぎます。 |

|---|---|

| リスクの共有 | SEOは競合の取り組みやGoogleのアルゴリズム変動など外的な要因に左右されやすい施策です。そのため、100%狙い通りの結果を出すというのは難しいということを、理解してもらう必要があります。 |

| 必要なリソースの合意 | 担当者の工数(時間)、分析ツールの費用、サイト改修予算など、必要な投資について事前に合意形成を図っておきましょう。 |

| 事業への貢献を数字で示す | 「検索流入が〇件増えれば、将来的に〇円の売上に繋がる可能性があります」「競合の〇〇社は、SEO経由でこれだけの成果を出しています」など、具体的な数字やデータを用いて、SEOが事業成長にどう貢献するのかを説明することが重要です。 |

経営層は、あなたの取り組みを評価する「敵」ではなく、成功のために共に走る「最強のパートナー」です。最初のコミュニケーションを丁寧に行うことが、後の活動を大きく左右します。

行動量の大切さを理解する

SEOの世界は奥が深く、やるべきことを挙げればキリがありません。

コンテンツ作成、テクニカル改善、被リンク獲得…。そのすべてを最初から完璧にやろうとすると、結局何も手につかないまま時間だけが過ぎてしまう「完璧主義の罠」に陥りがちです。

特にリソースが限られる「スモールスタート型」の担当者は、「実行こそが最大の学習」と心に決め、まずは小さな一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。

- 100点満点の新規記事を目指すより、まずは70点でもWeb上に公開する。

- サイト全体の表示速度改善より、まずは画像サイズを圧縮してみる。

- 全キーワードでの上位化より、最も問い合わせに繋がりやすい1つのキーワードに集中する。

成果の80%は、20%の重要な施策から生まれるとも言われます。

最もインパクトの大きい施策は何かを見極め、そこに集中する。この「選択と集中」の意識が、限られたリソースで成果を出すための鍵となります。

外部の専門家やコミュニティも積極的に活用する

「インハウス(内製化)」という言葉に囚われ、すべてを自社だけで抱え込む必要はまったくありません。

むしろ、社外の知見やリソースを積極的に取り入れることが、インハウスSEOの成功確率を大きく高めます。

例えば、以下のような活用方法が考えられます。

| SEOコンサルタント | 月に1回など定期的に契約し、戦略の壁打ちや施策のレビューをしてもらう。困ったときの相談相手がいるだけで、担当者の心労は大きく軽減されます。 |

|---|---|

| スポットでの業務委託 | 自社にノウハウがない「技術的なサイト監査」や、リソースが足りない「大量のコンテンツ作成」など、必要な部分だけを外部のプロに依頼する。 |

| 制作リソースの外注 | |

| セミナーや勉強会への参加 | 最新の知識をインプットし、他社の担当者と交流することで、新たな視点やモチベーションを得る。 |

| SNSやオンラインコミュニティの活用 | X(旧Twitter)などで専門家をフォローし、日々の情報収集を行うのも有効です。 |

渡邉

渡邉「インハウス or 外注」という二者択一で考えるのではなく、両者の良いところを組み合わせる「ハイブリッドな体制」を築くこと。それが、現代のインハウスSEOを成功に導く賢い選択です。

外部委託の最重要ポイントはSEO会社選び

リソースやノウハウ有無の観点から、SEOの外部委託(外注)を選択する企業も多いでしょう。

その場合、施策が成功するか否かは、パートナーとなるSEO会社選びで9割が決まると言っても過言ではありません。

優れたパートナーは事業を飛躍させる力になりますが、質の低い業者を選んでしまうと、多額の費用と貴重な時間を失うことになりかねません。

後悔しないパートナーシップを築くために、契約前に必ず確認すべき「SEO会社を見極める5つのチェックポイント」をご紹介します。

なお、SEO会社の選び方については以下の記事でより詳しく解説しています。

① 実績は「量」より「質」と「自社との関連性」を見る

多くの会社がWebサイトに「実績多数」と掲載していますが、その中身をしっかり確認しましょう。

特に重要なのは、自社の業界や事業モデル(BtoB、BtoC、ECサイトなど)に近い実績があるかどうかです。

業界が違えば、ターゲットユーザーの検索行動や有効な施策も大きく異なります。

関連性の高い実績があれば、事業への理解も早く、的確な提案が期待できます。

② 施策内容が具体的で、透明性が高いか

「順位を上げます」「アクセスを増やします」といった曖昧な説明しかしない会社は要注意です。

信頼できる会社は、「どのような調査・分析に基づき、どのような仮説を立て、具体的にどのような施策を、どのような優先順位で実行するのか」を論理的に説明してくれます。

施策内容がブラックボックス化していると、何に費用を払っているのか分からず、Googleのガイドラインに違反する施策(ペナルティのリスクがある施策)を秘密裏に行われるリスクさえあります。

③ コミュニケーションは円滑で、担当者との相性は良いか

SEOは数ヶ月〜1年以上にわたる中長期的な取り組みです。

そのため、担当者との円滑なコミュニケーションと信頼関係が欠かせません。

- こちらの質問に、専門用語を並べるのではなく、分かりやすく丁寧に答えてくれるか?

- 自社のビジネスを深く理解しようと、熱心にヒアリングしてくれるか?

- 報告・連絡・相談のレスポンスは迅速か?

商談の場では、営業担当者だけでなく、実際に運用を担当するメンバーとも話ができるか確認してみましょう。

長く付き合えるパートナーとして、人としての相性も重要な判断基準です。

④ レポートが「結果報告」でなく「改善提案」になっているか

毎月提出されるレポートの内容も重要なチェックポイントです。

単に「順位が上がりました」「アクセスがこれだけ増えました」という数字の報告だけで終わっていませんか?

優れたパートナーのレポートには、必ず「なぜその結果になったのかという分析」と「その結果を踏まえて、次は何をすべきかという改善提案」が含まれています。

このPDCAサイクルを共に回してくれる会社こそ、事業を成長させてくれる真のパートナーです。

⑤ 料金体系と契約内容が明確で、誠実か

料金体系(月額固定、成果報酬など)や契約期間、サービス範囲が明確に提示されているかを確認しましょう。

特に「成果報酬型」は一見リスクが低いように見えますが、「成果」の定義(特定のキーワードでの順位なのか、売上向上なのか等)を厳密に確認しないと、事業貢献に繋がらない順位上昇で費用が発生し続ける可能性があります。

不自然に長い契約期間の縛り(例:最低2年契約など)を設けている会社にも注意が必要です。

なお、SEO会社の選び方については以下の記事でより詳しく解説しています。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

SEOの組織体制に関するよくある質問

最後に、SEOの組織体制を考える上で、多くの方から寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。

ここまで読み進めていただいた中で、まだ残っているかもしれない疑問や不安を解消する手助けになれば幸いです。

未経験でもSEO担当になれますか?

はい、もちろんなれます。ただし、「継続的に学ぶ意欲」が不可欠です。

実際に第一線で活躍しているSEO担当者の多くも、未経験からキャリアをスタートさせています。

SEOは専門知識も必要ですが、それ以上に「ターゲットユーザーの気持ちを考える想像力」や「自社の事業や製品への深い理解」といった、マーケティングの基本的な素養が土台となります。

技術的な知識は、後からでも十分に学ぶことが可能です。

未経験から始める場合は、最初から完璧を目指さず、まずは本や信頼できるWebメディアで基礎を学び、Googleが公式に発信する情報(「Google 検索セントラル」など)に目を通す習慣をつけることから始めましょう。

熱意と学習意欲があれば、経験の壁は必ず乗り越えられます。

担当者が最低限身につけるべきスキルは何ですか?

幅広いスキルが求められますが、特に重要なのは「分析力」「ユーザー理解力」「学習意欲」の3つです。

- データ分析力: Googleアナリティクスなどのツールを使い、データの中から課題や改善のヒントを見つけ出すスキルです。SEOは勘や経験だけでなく、データに基づいた判断が成果を分けます。

- ユーザー理解力: ユーザーが「どんな言葉で検索し、その先にどんな答えを求めているのか」を深く想像する力です。これが質の高いコンテンツ企画の源泉となります。

- 継続的な学習意欲: SEOの常識は、Googleのアップデートによって常に変化します。最新の情報を自らキャッチアップし、学び続ける姿勢こそが、担当者にとって最も重要なスキルと言えるかもしれません。

外注とインハウスの良いとこ取りはできますか?

はい、可能です。むしろ、その「ハイブリッド型」が最も現実的で効果的な選択肢となるケースは非常に多いです。

「インハウスか、外注か」を0か100かで考える必要はありません。自社の状況に合わせて、両者のメリットを組み合わせるのが賢い方法です。

- 例1:戦略はプロと、実行は自社で 月1回の戦略会議と分析レポートは外部コンサルタントに依頼し、日々のコンテンツ作成は自社で行う。これにより、専門家の客観的な視点を得ながら、社内にノウハウを蓄積できます。

- 例2:苦手な分野だけを外注 技術的な改善(テクニカルSEO)が苦手な場合、その部分のサイト監査と改善指示だけをスポットで依頼する。

自社の強みと弱み、リソース状況を見極め、外部の力を柔軟に活用する。この発想が、インハウスSEOを成功に導く大きな鍵となります。

まとめ

本記事では、自社でSEOを始めるための組織体制について、インハウス(内製化)と外部委託(外注)の比較から、具体的な体制構築の5ステップ、そして成功に導くための重要なポイントまで、網羅的に解説しました。

SEOは、「成果が出るまで時間がかかる」「求められる知識が幅広い」「Googleのアップデートに常時対応する必要がある」といった理由から、決して簡単な取り組みではありません。しかし、その「大変さ」の正体を理解し、自社の状況に合った体制を正しく構築すれば、たとえ一人からでも着実に成果を出すことが可能です。

最も大切なのは、完璧な体制を夢想して立ち止まるのではなく、自社の目標とリソースに合わせた現実的な一歩を踏み出すことです。まずは「スモールスタート型」でできることから始め、経営層の理解という強力な追い風を得ながら、PDCAサイクルを回していく。そして、必要に応じて外部の専門家の力も賢く借りる「ハイブリッドな発想」を持つことが、成功への最短距離となります。

この記事を読み終えたあなたは、もう「何から手をつければいいかわからない」と悩む必要はありません。ぜひ本記事を羅針盤として、自社に最適なSEO体制づくりへの、力強い第一歩を踏み出してください。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。