BtoBマーケティングにおいて、今や欠かせない取り組みともいえるインバウンドマーケティング。

「テレアポしても担当につながらない…」

「顧客から選ばれる“仕組み”を作りたい…」

このような悩みを抱えており、インバウンドマーケティングに関心を持たれた方も多いのではないでしょうか。

近年では、検索エンジンやSNSなどを通じて、顧客自らが情報を収集・比較し、購買を決める時代へとシフトしており、特にBtoB企業や高単価商材を扱う業態では、インバウンドマーケティングの重要性が増しています。

しかし、「なんとなく聞いたことはあるけれど、具体的に何をすればいいかわからない…」「コンテンツマーケティングやSEOと何が違うの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

そこで本記事では、インバウンドマーケティングの基本的な考え方や他手法との違い、実施の流れ、具体的な施策や成功事例までをわかりやすく解説します。

自社に合った戦略を立てるためのヒントが得られる内容となっていますので、ぜひ最後まで参考にしてみてください。

インバウンドマーケティングとは

インバウンドマーケティングとは、ユーザーの課題解決に役立つ情報を提供しながら、自社の商品・サービスに興味を持ってもらい、最終的に受注・契約につなげるマーケティング手法です。

「電話営業」や「飛び込み訪問」など、企業側から積極的にアプローチする“アウトバウンドマーケティング”とは異なり、顧客の自主的な情報収集を起点とする“プル型”のアプローチを行う点が特徴です。

より簡単に言うなら、「売り込み」をすることなく、顧客側から自社の商品やサービスを選んでもらうことを目指すマーケティング手法のことを指します。

現代において、顧客は検索エンジンやSNSを活用して自ら情報を集め、複数の候補を比較しながら購買を検討するのが一般的です。

インバウンドマーケティングは、こうした顧客の行動変化に適応する手法として注目されており、特にBtoB領域では「顧客の課題を起点に関係を築く仕組み」として広く活用されています。

当社でも、検索ニーズに合ったSEO記事を活用したインバウンドマーケティングを展開しており、広告に頼らずに毎月安定したリード獲得を実現できています。

アウトバンドマーケティングとの違い

インバウンドマーケティングとよく対比されるのが「アウトバウンドマーケティング」です。

両者の違いを理解しておくことで、自社に合ったマーケティング戦略を選択しやすくなります。

以下の表で、両者の違いを見ていきましょう。

| 項目 | インバウンドマーケティング | アウトバウンドマーケティング |

|---|---|---|

| アプローチ方法 | 顧客に「見つけてもらう」 | 顧客に「売り込む」 |

| 情報提供の起点 | 顧客の自主的な情報収集 | 企業からの能動的なアプローチ |

| 主な手法 | SEO、SNS、ウェビナー、ホワイトペーパーなど | テレアポ、DM、訪問営業など |

| 顧客の購買意欲 | 高い | 低いことも多い |

| 費用対効果 | 中長期的には高い傾向 | 即効性はあるものの費用が高くなりやすい |

| 主な目的 | 顧客との信頼構築・関係性づくり | 認知拡大・短期的な売上獲得 |

このように、インバウンドマーケティングは「見込み顧客との信頼関係を育むこと」に重きを置くのに対し、アウトバウンドは「幅広く認知を取ること」に適しています。

どちらが優れているというよりも、自社の商材やターゲットによって向き不向きがあるため、場面に応じて両者を組み合わせるハイブリッド戦略を採用するのが効果的です。

渡邉

渡邉弊社でも、インバウンドマーケティング・アウトバウンドマーケティングの両方に取り組んでいます。

コンテンツマーケティングとの違い

インバウンドマーケティングと似た言葉に「コンテンツマーケティング」がありますが、この2つはまったく意味が異なります。

混同されやすい概念だからこそ、あらためて違いを整理しておきましょう。

| 項目 | インバウンドマーケティング | コンテンツマーケティング |

|---|---|---|

| 定義 | 顧客に見つけてもらい、関係性を構築して購買につなげる“戦略全体” | 顧客に価値ある情報を届けて興味・信頼を獲得する“施策の一部” |

| 対応範囲 | 認知~購入後のファン化までのプロセス全体 | 主に認知~リード獲得まで |

| 位置づけ | 戦略のフレームワーク | 戦略を構成する具体的な施策の一つ |

| 主な手法 | SEO、ウェビナー、SNS、ナーチャリング、MA運用など | ブログ記事、ホワイトペーパー、動画コンテンツなど |

簡単に言えば、コンテンツマーケティングは、インバウンドマーケティングをの手段の一つです。

インバウンドマーケティングのなかで「どうやって認知を広げ、興味を引くか」という問いに答える手段として、コンテンツマーケティングが活用されます。

全体の設計図がインバウンド、その中の材料がコンテンツ、と考えるとイメージしやすいと思います!

インバウンドマーケティングが重要視される2つの理由

なぜ今、インバウンドマーケティングがこれほど注目されているのでしょうか?

その背景には、従来の営業・広告手法では成果が出にくくなってきたこと、そして顧客の購買行動が大きく変化してきたことがあります。

ここでは、インバウンドマーケティングが重要視されるようになった2つの理由について、順を追って見ていきましょう。

アウトバンドマーケティングには限界があるから

これまで多くの企業では、テレアポ・飛び込み営業・DMなどのアウトバウンド施策を中心に顧客開拓を行ってきました。

アウトバンドマーケティングは、確かに短期的な認知獲得には効果的ですが、現在では以下のような限界が見え始めています。

- 顧客側が「営業電話」や「一方的な売り込み」に強い拒否感を示すようになった

- 個人情報保護の観点から、リードリストの購入や営業アプローチが難しくなっている

- 属人的・非効率なアプローチになりやすく、営業の人的リソースを最適化しづらい

また、BtoB商材では複数人の関係者による合意形成が必要なため、「まず知ってもらい、信頼を得る」までのステップが重要です。

しかし、アウトバウンドマーケティングではこの過程が抜け落ちてしまい、結果としてアプローチの効率が悪化する傾向があります。

その点、インバウンドマーケティングであれば、顧客が自ら「興味がある」「知りたい」と思って検索したタイミングで情報を届けられるため、自然で嫌がられない接点をつくることが可能です。

顧客の購買行動が変化しているから

インバウンドマーケティングが注目されているもうひとつの大きな理由は、スマホや検索エンジンの普及によって、顧客の購買行動が大きく変わってきたことです。

かつては、営業担当者からの提案や商談が購買プロセスの出発点でした。しかし、現在では以下のような流れが主流となりつつあります。

- 顧客が課題を認識する

- Web検索やSNSで情報収集する

- 比較検討を進めたうえで、自ら問い合わせや資料請求を行う

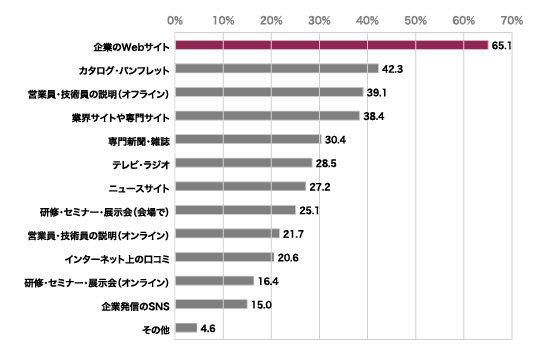

実際、トライベック株式会社の調査によると、BtoB購買担当者の約6.5割が、情報収集の起点として「Webサイト」を利用していることが明らかになっています。

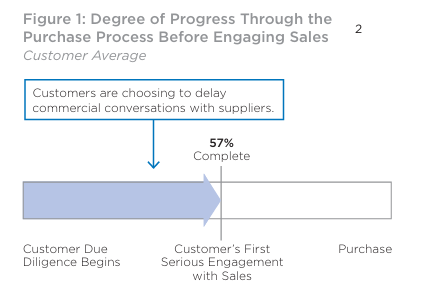

また、アメリカのコーポレート・エグゼクティブ・ボード社の調査では、「BtoBにおいて、営業担当者に会う前に顧客の購買プロセスの57%はすでに完了している」という結果も出ています。

つまり、営業担当が接点を持つ前に、すでに顧客はある程度の情報を収集し終わっているのです。

このような背景を踏まえると、顧客が「情報を集めている段階」で自社の存在に気づいてもらい、検討の土台に乗るための“仕組み”を整える必要があるといえるでしょう。

インバウンドマーケティングのメリット

インバウンドマーケティングは、単なる“集客手法のひとつ”ではなく、顧客との長期的な関係構築を前提としたマーケティング戦略です。

では、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?

ここでは、BtoB企業を中心に注目されている主な3つのメリットについて見ていきましょう。

プル型の営業活動ができる

インバウンドマーケティングの大きな魅力は、企業側から売り込むのではなく、顧客のほうから自社を「見つけてもらえる」状態を作れることです。

従来のアウトバウンドマーケティングでは、興味関心が薄い層にもアプローチする必要があり、断られたり無視されたりすることも日常茶飯事でした。

一方、インバウンドマーケティングではSEO記事やホワイトペーパー、SNS投稿などを通じて情報を発信し、検索やSNS経由で「課題を解決したい」と考えている顧客に届ける仕組みを整えます。

つまり、購買意欲の高いユーザーと自然な形で接点が生まれるため、営業の初動がスムーズかつ受注率も高くなりやすいのです。

渡邉

渡邉実際に当社でも、SEO経由で流入した見込み顧客からのお問い合わせについては受注率が8割程度と高く、「最初から課題感を持って比較検討している」ことがよくわかります!(アウトバウンドのテレアポ軽油は成約率2~3割程度です。)

営業活動を効率化しやすい

インバウンドマーケティングでは、リード獲得のフェーズで営業マンが動く必要がないため、営業効率を大きく高めることができます。

実際、弊社では創業当初代表が1人の段階で、SEO経由で月間20~40件程度のリードを獲得していました。

これは、他の経営業務もしながらテレアポなどアウトバウンド営業をするのでは、なかなか達成できない数値です。

同時に、SEOは24時間常時稼働させられるため、「24時間勤務のスーパー営業マン」ととらえることもできるでしょう。

このように、インバウンドマーケティングは少ないリソースでも効率的に顧客数を増やせる手段なのです。

また、見込み顧客との関係性を深めるプロセス(リードナーチャリング)を仕組み化できる点でも効果的です。

インバウンドマーケティングで獲得するリードは、経路によっては必ずしも受注確度が高いわけではありません。

しかし、たとえばホワイトペーパーのダウンロード(リード獲得)をきっかけに、

- メールマーケティング

- ウェビナー参加

- スコアリング

- 営業アプローチ

というように、リードの温度感を段階的に高めていく仕組みがあれば、効率的にリードを顧客化することが可能です。

また、このような仕組みを整えることで、営業部門は「受注確度が高い顧客(ホットリード)」に集中でき、ムダなアプローチや対応工数を削減することもできます。

費用対効果が高い

インバウンドマーケティングは、長期的な視点で見たときに非常に費用対効果に優れた施策といえます。

実際、弊社では現在SEO経由のリードが月間40件程度あるのですが、かけた費用としてはサイト制作費とコンテンツの継続的な制作費を合計した300万円程度です。

テレアポで月間10件アポイントをとってくる営業マン4名の年間人件費は2,000万円程度なので、圧倒的に費用対効果が高いことがわかります。

さらに、SEO経由のリードはプル型で、テレアポによるプッシュ型のリードに比べて成約率が高い点も加味すると、費用対効果は実施的にはより高いと言えます。

当然、初期段階ではコンテンツ制作や体制づくりに一定のコストがかかるものの、いったん仕組みが整えば「超投資対効果が高い状態」を作ることが可能なのです。

インバウンドマーケティングの注意点

インバウンドマーケティングには多くのメリットがありますが、すべての企業がすぐに成果を出せるわけではありません。

特に、体制や目的が不明確なまま取り組んでしまうと、「結局、リードが増えなかった」「施策が形だけになってしまった」という結果に陥るリスクもあります。

ここでは、実践前に押さえておきたい注意点を2つ紹介します。

成果が出るまでには時間がかかる

インバウンドマーケティングは、広告施策のように「短期で成果が見える」ものではなく、中長期的に育てていく戦略です。

たとえば、SEO記事を公開しても、すぐに検索順位が上がるとは限りません。また、ホワイトペーパーを用意しても、ダウンロードから商談・受注までには数週間〜数カ月かかるのが通常です。

こうした性質上、「今すぐにリードがほしい」「今月中に結果がほしい」といった企業にとっては、期待とのギャップが生まれてしまう可能性があります。

とはいえ、着実に取り組みを積み上げていけば、“売り込まなくても顧客が集まる状態”を構築できるのがインバウンドの強みです。

初期はアクセスや反応が少なくても、継続的にコンテンツ改善・運用を行うことで、数カ月〜半年後には安定した成果が見込めるようになります。

プル型なので母数に限界がある

インバウンドマーケティングはプル型のマーケティング手段なので、獲得できるリード総数にある程度の”限界値”というものがあります。(厳密には、限界以上にリード数を増やそうとすると費用対効果が急激に悪化するラインがある)

例えば、SEOであれば、月間の総検索数以上のアクセスは期待できないため、ある一定の限界が存在します。

検索数自体を増やすというアプローチもありますが、マス広告などが必要になり、費用対効果は急に悪化します。

他のSNS運用やインフルエンサーマーケティングといった手法も同様で、ある一定の値を超えると費用対効果が高い状態でとれるリード総数に限界がきます。

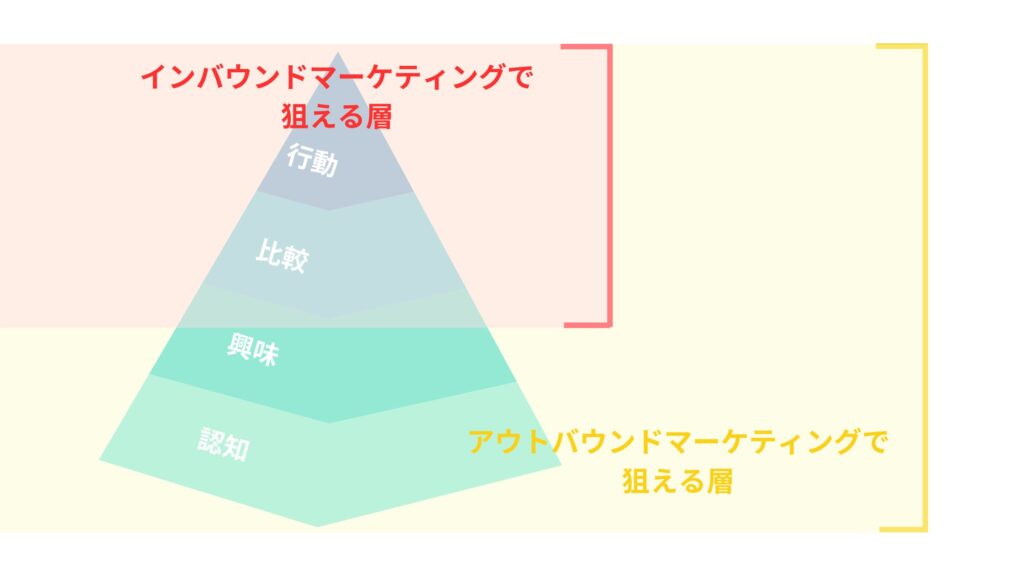

これは、インバウンドマーケティングで獲得できるユーザーが、顕在層中心だからです。

実際、SEOに取り組んでいる方はわかるかと思いますが、SEO経由で発生する問い合わせのほとんどは顕在層が検索しているキーワード(例:勤怠管理システムなら「勤怠管理システム 価格」「勤怠管理システム 比較」などから)です。

インバウンドマーケティングの中でも比較的潜在層が狙えるSEO記事経由のホワイトペーパーダウンロード施策でも、その分野にすでに興味関心を持っている人でないとコンバージョン(リード化)には至りません。

一方、テレアポをはじめとするプッシュ型の手法であれば、まだその分野にほとんど関心がない潜在層でも、営業マンの説得次第で際限なく開拓可能です。

つまり開拓できる可能性のあるターゲット顧客の分母は、アウトバウンドマーケティングの方が圧倒的に多いのです。

このような背景から、アウトバウンドマーケティングは、ある程度効率的な営業方法を見つけられれば、あとは営業マンを増やした分だけ会社も恒常的に成長させられる手段とも言えるでしょう。

渡邉

渡邉実際、インバウンドマーケティングしか取り組まない企業よりもアウトバウンドマーケティングにも取り組む企業の方が、はるかに成長スピードが速い傾向にあります。

成功するとは限らない(成功するにはスキルが必要)

インバウンドマーケティングに限った話ではありませんが、サービスとの相性が悪かったり、ノウハウが不足していて取り組み方が悪かったりすると、「失敗」という結果になってしまいます。

特に、SEOやリードナーチャリングなど、手法ごとに高度な専門スキルが求められるため、ノウハウがない状態で取り組んでも成功確率は低いでしょう。

例えばSEOであれば、検索1位と検索10位とではアクセス数に20倍程度差があります。

言い換えると、コンバージョン数や最終的な売り上げにも20倍程度差が生まれてしまう可能性があるのです。

失敗要因の多くはノウハウ不足による誤った取り組み方なので、必要に応じて外部の信頼できる支援会社を活用するようにしましょう。

社内リソースや予算が必要

インバウンドマーケティングは、営業1名・広報1名で完結するような単発施策ではありません。

施策の実行には、マーケティング部門・営業部門・制作担当者などの連携が求められるため、社内リソースの確保が不可欠です。

特に以下のような役割は、社内外のリソース含めて検討する必要があります。

| 担当領域 | 必要な業務例 |

|---|---|

| コンテンツ制作 | SEO記事、ホワイトペーパー、メール文面の作成など |

| デザイン・開発 | LP制作、フォーム設計、CMS管理など |

| マーケティング設計 | カスタマージャーニーの可視化、KPI設計など |

| MA・CRM運用 | 顧客データ管理、スコアリング、シナリオ設計など |

| 分析・改善 | Google Analytics・ヒートマップによる数値改善など |

また、広告費こそ抑えられますが「コンテンツ制作費」や「ツール利用料」、「外注費用」などの予算も必要です。

最初は月10万〜30万円程度の予算を目安に、自社のフェーズやリソース状況に応じてスモールスタートしてみるのがよいでしょう。

インバウンドマーケティングを構成する4つのプロセス

インバウンドマーケティングは、単に記事や資料を用意するだけで成り立つものではありません。

見込み顧客との関係を深め、最終的にファン化へとつなげるには、以下のような段階的なプロセスを踏むことが欠かせません。

- ATTRACT(惹きつける)

- CONVERT(リード化する)

- CLOSE(契約につなげる)

- DELIGHT(ファン化する)

ここからは、上記のそれぞれのプロセスで重要な考え方や有効な施策について詳しく見ていきましょう。

1. ATTRACT(ターゲットを惹きつける)

ATTRACTフェーズは、まだ自社を知らない潜在顧客に対して、「興味を持ってもらう」ための初期接点をつくる段階です。

この時点では、顧客はまだ課題を明確に意識していない場合も多く、課題の気づきを与える情報提供が求められます。

「この企業、役立ちそう」「もっと知りたい」と思ってもらえるような、信頼性の高いコンテンツが鍵となります。

具体的には、以下のような施策が効果的です。

- SEOを意識したブログ記事・コラム

- SNS投稿(LinkedInやXなどでの業界情報の発信)

- YouTubeでの解説動画やインタビュー

- オウンドメディアの立ち上げ・整備

- 専門性のあるホワイトペーパーの無料配布

これらのコンテンツを配信することで、まずは自社について知ってもらい、比較検討や問い合わせの候補に入ることを目指しましょう。

2. CONVERT(ユーザーをリード化する)

次に、CONVERTのフェーズでは、興味を持ったユーザーを「匿名ユーザー」から「見込み顧客(リード)」に変えることを目指します。

そのためには、価値のある情報を提供することで、顧客の情報を取得しなければなりません。

具体的には、以下のような施策が効果的です。

- ホワイトペーパー・eBookのダウンロード

- メールマガジンの登録

- ウェビナー(無料オンラインセミナー)への誘導

- 資料請求・診断コンテンツ

- 問い合わせ

たとえば、業界や業務に関するノウハウをまとめたホワイトペーパーを作成し、無料配布することで、顧客情報を入手できます。

また、各コンテンツ内に問い合わせ導線(CTA)を設置し、自社サイトに流入したユーザーが気軽に相談できるような設計をすることも大切です。

3. CLOSE(契約・受注する)

リードを獲得したあとは、いよいよ商談や契約へとつなげる「CLOSE」の段階です。

ここでは、営業部門との連携が重要で、相手の検討状況やニーズに応じた個別提案が求められます。

具体的には、以下のような施策の実施を検討しましょう。

- オンライン商談・提案

- 成果事例・比較資料の送付

- 見積シミュレーション・無料トライアルの提供

なお、この段階では、すでに「信頼関係がある程度構築されている」状態が理想です。

顧客にとっても、知らない企業からいきなり提案されるより、段階的に接触してきた企業からの提案のほうが受け入れやすいといえるでしょう。

4. DELIGHT(顧客をファン化する)

DELIGHTは、契約や納品で終わらせず、その後のフォローによって顧客との関係を深めていくフェーズです。

この段階では、「解約されない」こと以上に、「リピート利用・紹介・拡散してもらえる状態」を目指します。

具体的には、以下のような施策が効果的です。

- 活用ガイドの提供

- カスタマーサクセスによるフォロー体制

- サービス利用者限定のイベント・情報発信

- 満足度アンケート・改善提案の受付

- アップグレードプランの紹介・提案

BtoB商材では、契約後の満足度が次回更新や継続利用に大きく影響します。

定期的なフォローやフィードバックの場を用意しておくことで、顧客との関係が深まり、ロイヤルティの向上にもつながります。

インバウンドマーケティングの実践の流れ

ここまでで、インバウンドマーケティングの全体像や各プロセスの内容について把握できたのではないでしょうか。

とはいえ、実際に社内で取り組むとなると、「何から着手すればいいのか」「どの順番で進めればいいのか」と迷う方も多いはずです。

そこでここからは、インバウンドマーケティングを実践していくうえでの基本的な流れを以下6ステップに分けて紹介します。

- ABM・LBMから適切な手法を選ぶ

- 目的や目標を設定する

- 自社の現状を分析する

- 戦略を立案する

- 施策を策定する

- PDCAを回す

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1. ABM・LBMから適切な手法を選ぶ

BtoBビジネスにおけるインバウンドマーケティングには、ABM(アカウントベースドマーケティング)とLBM(リードベースドマーケティング)という2つの手法があります。

まずは、どちらが自社に適しているのかを見極めることが重要です。

| 項目 | ABM(アカウントベース) | LBM(リードベース) |

|---|---|---|

| ターゲット | 特定の企業・部署など個社単位 | 業界・属性など広範なリード |

| 主な施策 | パーソナライズされた提案/1to1コンテンツ | SEO、ホワイトペーパー、メルマガなどの大量に接点を持てる施策 |

| 効果の出方 | 少数かつ高精度(確度の高い大口狙い) | 大量かつ低精度(母数の確保を優先) |

| 向いているケース | ・高単価商材・導入ハードルが高い・顧客企業数が限られている など | ・中~低単価・比較的簡易な導入が可能・広くリードを集めたい など |

たとえば、年商数千万円規模のBtoBソリューションを販売する企業であれば、「数を追う」よりも「確度の高い1社1社に刺さる情報提供」のほうが有効です。

この場合は、ABM戦略に特化し、個別アプローチやパーソナライズされた提案資料の整備が求められます。

一方、クラウド型サービスやSaaSなど、比較的広い業種にフィットするプロダクトであれば、まずはLBMで流入を最大化し、その後のナーチャリングで商談に結びつける流れが現実的です。

いずれのアプローチも、ターゲット層・商材特性・体制リソースに応じて使い分けることが成功のポイントです。

なお、以下からは多くの企業が当てはまるLBMをベースに実践の流れを解説していきます。

目的や目標を設定する

インバウンドマーケティングに取り組む前に、必ず明確にしておきたいのが「目的」と「目標」です。

ここがあいまいなままだと、施策が場当たり的になってしまい、「なんとなく記事を出して終わり」「結局なにが成果なのかわからない」といった状態に陥りがちです。

まずは、「なぜインバウンドマーケティングを行うのか」という目的(Why)を定義しましょう。

たとえば、以下のような目的が考えられます。

- 広告依存を減らして、非広告チャネルからのリード獲得比率を高めたい

- 「自社を知らない層」からの認知を広げて、商談の母数を増やしたい

- 営業だけでなく、マーケ起点で受注までの流れをつくりたい

そのうえで、目的を達成するために「どのくらいの成果を、いつまでに出すか」を定量的な目標(KPI/KGI)として設定します。

| フェーズ | 目標例 |

|---|---|

| 認知 | 月間SEO流入数を6カ月で2倍にする |

| リード獲得 | 月間資料請求数を100件以上にする |

| 商談化 | MAスコア30点以上のホットリードを毎月20件創出する |

| 受注 | インバウンド経由の成約率を10%以上に保つ |

数値目標を設定しておくことで、効果測定や改善の軸が明確になり、チーム全体で同じゴールを目指せるようになります。

目的と目標がきちんと設計されていれば、後のフェーズで触れる施策の優先順位も自然と見えてくるはずです!

自社の現状を分析する

インバウンドマーケティングの設計に取りかかる前には、現時点での自社の状態を客観的に把握することも欠かせません。

現状分析をおろそかにすると、「実態に合っていないターゲット設定」「見当違いのコンテンツ企画」など、後の工程でズレが生じる原因になります。

特に確認しておきたいのは、以下の3つの視点です。

| 分析内容 | 具体的なポイント | 分析方法 |

|---|---|---|

| 自社サイトやマーケ施策の現状 | ・月間PV、流入経路(オーガニック/SNS/広告など) ・リード獲得数 ・CVR(コンバージョン率) ・よく閲覧されているページ/離脱率の高いページ | Google AnalyticsやSearch Consoleによる数値分析 |

| 顧客の属性と商談の傾向 | ・どの業界・職種からのリードが多いか・購買決定者 ・検討期間の特徴・営業から見た「成約しやすいリード」の共通点 | 営業担当者・カスタマーサクセス担当者へのヒアリング |

| 自社の強み・競合との違い | ・なぜ顧客は自社を選んでくれたのか? ・他社にはない独自の価値や導入メリットは何か? ・強みが正しく伝わっているか? | SWOT分析やペルソナインタビュー |

これらの分析を通じて、どんなポイントに課題があるのか、自社の強みは何かなどを把握しておきましょう。

戦略を立案する

現状の分析ができたら、いよいよインバウンドマーケティングの全体戦略を設計するフェーズに入ります。

この段階では、「誰に・何を・どう届けるのか」を明文化し、社内で共有可能な形に落とし込んでおくことが重要です。

特に以下の3要素を整理することで、以降の施策設計がブレずに進められるようになります。

- ペルソナ設計

- カスタマージャーニー設計

- コアメッセージの明確化

それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう。

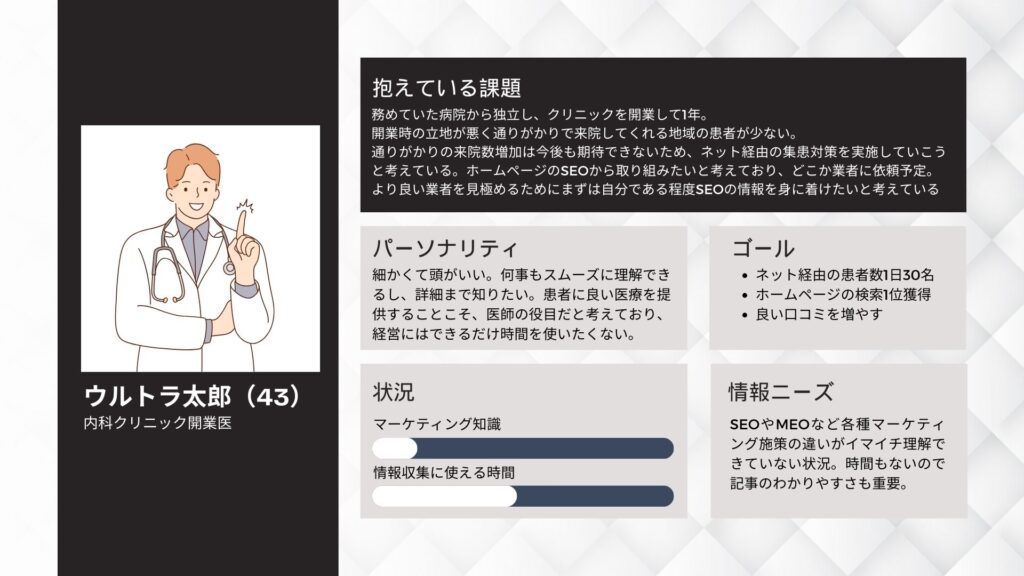

1. ペルソナ設計

誰に向けて情報を届けるのかを明確にするために、具体的な顧客像(ペルソナ)を設計します。

ペルソナとは、理想の顧客像を具体化したもののこと。ペルソナがあることによって、社内で顧客像の共通認識を持つことができ、施策に一貫性が生まれたり、適切な施策を見極められたりするといったメリットがあります。

実際に、ペルソナを社内で共有するには、次のような情報まで落とし込むと効果的です。

- 業種・職種・役職(例:製造業のマーケティング部長)

- 年齢・性別・情報収集の手段(例:40代、検索+展示会参加)

- 抱えている課題(例:「資料請求はあるが商談につながらない」)

- 成功体験のイメージ(例:MA導入後にリード育成を効率化)

なお、ペルソナを設計する際は、ヒアリングやSFAのデータ、既存顧客のインタビューから実態を反映しましょう。

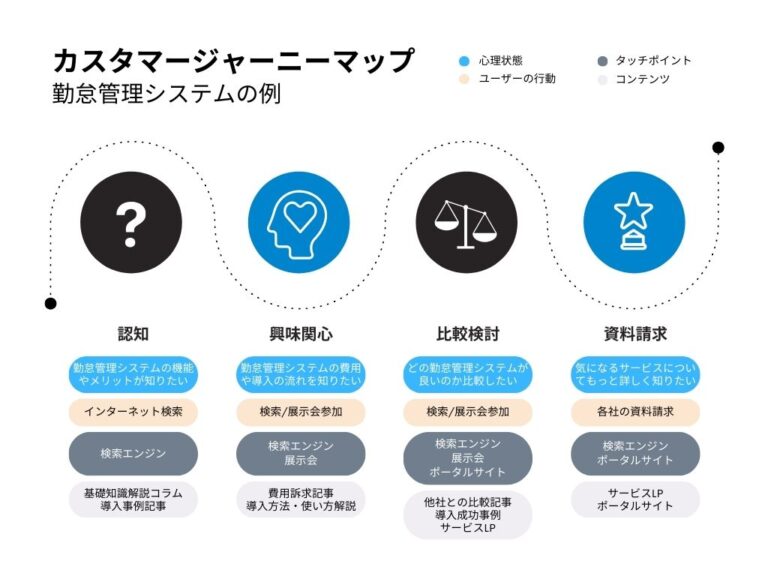

2. カスタマージャーニー設計

次に、ペルソナがどのようなプロセスで自社と出会い、検討し、契約・継続に至るかを段階ごとに可視化します。このプロセスのことを、カスタマージャーニーと呼びます。

カスタマージャーニーを作成することで、顧客の行動や思考が順を追って整理できるようになり、フェーズごとのアプローチ方法を検討するのに役立ちます。

このジャーニーをもとに、各フェーズで必要な情報と接点を設計していきます。

カスタマージャーニーを作成する際は、先ほどのATTRACT・CONVERT・CLOSE・DELIGHTのプロセスも意識するようにしましょう。ユーザーの心理状況が、それぞれどのプロセスに当てはまるかを意識することで、施策の取捨選択ができるようになるはずです。

3. コアメッセージの明確化

カスタマージャーニーまで完成したら、ターゲットに「自社の価値」を伝えるうえで、軸となるメッセージを言語化しておきましょう。

たとえば、競合との違いを伝えるときに有効なのが以下のようなメッセージ設計です。

- 「○○業界のマーケ支援に特化」

- 「初期費用ゼロ+月額3万円でMAツールが使える」

- 「業界実績No.1・上場企業にも導入」

これらは、コンテンツのタイトルやLPの見出し、セールス資料にも一貫して活用できます。

コアメッセージは必須というわけではありませんが、「自社の強みや価値を一言で伝えられる」という点で、さまざまな場面で役に立ちます。

当社でも「業界屈指のパフォーマンスを残す”結果”の出せるSEO記事制作会社」や「“記事作成代行会社クオリティ”の記事を“クラウドソーシング並みの費用感”で」といったコアメッセージがあることで、さまざまなクライアントからの興味を惹くことにつながっています。

施策を策定・実施する

戦略が明確になったら、次は実際にどんな施策をどの順番で実行するかを決めるフェーズに移ります。

この段階では、戦略で設計したペルソナやカスタマージャーニーに沿って、顧客の関心フェーズに応じた施策をマッピングすることが重要です。

たとえば、以下のようにフェーズごとの目的に対して、施策をひも付けて考えると整理しやすくなります。

| フェーズ | 主な目的 | 具体的な施策例 |

|---|---|---|

| 認知(ATTRACT) | 見込み顧客との接点づくり | ・SEO記事・SNS運用・プレスリリース・YouTube動画 など |

| 興味・検討(CONVERT) | 情報提供・信頼獲得 | ・ホワイトペーパー・導入事例・メルマガ・ウェビナーの実施 など |

| 比較・決定(CLOSE) | 他社との違いを明確化 | ・比較資料、料金表の提供・無料トライアル・個別相談の実施 など |

| 継続・拡大(DELIGHT) | 顧客満足度の維持・向上 | ・活用ハウツー資料の提供・フォローアップ・アップセルの提案 など |

このように、施策を“顧客の心理段階”に合わせて整理することで、施策の優先度決めや取捨選択に役立つはずです。

たとえば、「商談後の受注率は高いが、リードが少ない」という場合、認知(ATTRACT)フェーズに課題があるため、SEO対策やSNS運用などの施策の優先度が上がるでしょう。

当社でも、創業当初はリードの獲得が最優先だったので、代表が一人でSEOコンテンツを作成し、地道にリードを増やすところからスタートしました。成果を上げるには、施策の選択と集中がカギを握るので、その意味でもこのフェーズはとても重要ですね。

多くの企業は超顕在層(今すぐ客)の獲得からスタートする

インバウンドマーケティングにおいて、最初の一手として多くの企業が注力しているのが「超顕在層(今すぐ客)の獲得」です。

中でも重視されているのが、SEO(検索エンジン最適化)による超顕在層を狙った集客施策です。

顕在層が検索しているキーワード(検索窓に入力している言葉)を選定し、ユーザーが情報を探しているタイミングで的確にコンテンツを届けることで、超顕在層のアクセスを獲得できます。

たとえば、「〇〇の選び方」「〇〇 導入 比較」「○○ 価格」「○○ 補助金」など、導入により近い見込み顧客が調べそうなキーワードで自社のWebサイトやSEO記事が上位表示できれば、着実にリード獲得につながる土台を築くことができるでしょう。

顕在層を狙う重要性については以下の動画でもより詳しく解説しています。

また、SEOで成果を出すにはキーワード設計・内部リンク・構造化などのノウハウが欠かせません。弊社では、SEO対策についてのコンテンツを豊富に配信しているので、気になる方はあわせてチェックしてみてください。

PDCAを回す

インバウンドマーケティングは、一度施策を実行して終わりではありません。

むしろ、実行後の「検証」と「改善」こそが成果に直結します。

そこで重要になるのが、PDCA(Plan → Do → Check → Act)の考え方です。

施策ごとにKPIを設定し、数値に基づいて仮説検証・改善を繰り返すことで、効果の最大化が図れます。

たとえば、以下のような改善サイクルが考えられます。

| フェーズ | 計測指標(KPI) | 改善のヒント |

|---|---|---|

| 認知 | オーガニック検索流入、CTR、SNSインプレッション | タイトルの見直し、検索キーワードの再選定、投稿時間の調整 |

| 興味・検討 | ホワイトペーパーDL数、メルマガ開封率、ウェビナー参加数 | CTAの改善、フォーム簡略化、件名の最適化 |

| 比較・決定 | 商談化率、提案資料の閲覧数、無料トライアル申し込み率 | ヒアリング内容の反映、FAQ追加、提案内容の個別最適化 |

| 継続 | 解約率、アップセル率、NPS(ネット・プロモーター・スコア) | CSの対応フロー見直し、活用ガイドの強化、ユーザーコミュニティ施策など |

たとえば、SEO記事の流入数が伸び悩んでいる場合、「タイトルが検索ニーズに合っていないのでは?」「検索順位は高いのにCTRが低いのでは?」といった仮説を立てます。

そして、Search Consoleなどのツールを使って施策を実施し、後日検証を行います。

このような地道な取り組みによって、少しずつ数値を改善していき、成果につなげていく必要があるのです。

なお、PDCAを回す際は、マーケティング部門だけでなく、営業・カスタマーサクセスと連携して数値を見る体制を習慣を身につけると、改善スピードも早まります。

インバウンドマーケティングで成果を挙げるためのポイント

ここまでのステップを実行しても、すぐに理想通りの結果が出るとは限りません。

そこでこのパートでは、インバウンドマーケティングで着実に成果を挙げるための4つのポイントを紹介します。

施策の精度を高めたい方、改善の糸口を探している方は、ぜひ参考にしてみてください。

各フェーズで適切なKPIを設定する

インバウンドマーケティングは、顧客の認知からファン化までを一貫して設計する手法です。

そのため、「問い合わせ数が増えた」「アクセスが増えた」といった一部の成果だけで満足してしまうと、本来の目的である“売上への貢献”につながらないケースも少なくありません。

そこで重要になるのが、各フェーズごとにKPI(重要業績評価指標)を設定し、段階的に効果を検証・改善していくことです。

たとえば、以下のようにジャーニーに沿ってKPIを分解してみましょう。

| フェーズ | 設定すべきKPI例 |

|---|---|

| 認知 | SEO流入数/SNSリーチ数/YouTube再生回数 |

| 興味・関心 | ホワイトペーパーDL数/メルマガ登録数/ウェビナー申込数 |

| 検討 | 商談化率/資料請求後の問い合わせ率/営業接触数 |

| 受注 | 商談からの受注率/リードごとの成約単価/失注理由の分析件数 |

| 継続 | 契約継続率/NPSスコア/アップセル・クロスセル率 |

こうした指標をもとに、「どこにボトルネックがあるのか」「改善すべきフェーズはどこか」を特定できれば、場当たり的な施策を避け、マーケティングの“どこを動かせば成果に近づくか”が明確になります。

なお、KPIは最初から完璧に設計しようとせず、社内のデータ蓄積や計測環境に応じて少しずつ精度を上げていくのがおすすめです。

コンバージョンに近いポイントから改善する

インバウンドマーケティングの改善に取り組む際、当然流入数を最大化することも重要ですが、コンバージョンに近いポイント(=CV直前の接点)から改善したほうが成果が早く見えるケースも多くあります。

たとえば、以下のようなケースを見てみましょう。

【ケースA】

- 月間流入数:5,000件

- 月間CV数:10件(CVR:0.2%)

この場合、流入数には問題がなく、CVRが低いことが明確なボトルネックであることがわかります。

そのため、アクセス数を倍にするよりも、CVRを0.2% → 0.5%に改善するほうが効率的かつ短期的に成果が出やすいでしょう。

そのほか、改善しやすい“CV直前”のポイントとしては、以下のようなものがあります。

- CTA(ボタンやバナー)の文言・配置・色

- フォームの項目数・離脱ポイント

- LP(ランディングページ)の構成や訴求順

- お問い合わせや資料請求ページの動線

- ホワイトペーパーの見出しや中身の魅力

こうした部分を最適化することで、「せっかく来てくれたユーザーを逃さない」導線が整い、成果の底上げにつながります。

特に中小規模のチームなどでリソースが限られている場合、改善対象の優先順位を「受注に近い部分」から高めることが大切です。

明確層・顕在層が狙いやすいチャネルからリソースを割く

インバウンドマーケティングの施策は幅広く存在しますが、限られたリソースのなかで成果を出すには、「購買意欲の高い層(=顕在層)」が多いチャネルから優先的に攻めることが効果的です。

インバウンドでは「まずは接点づくりから…」と、つい認知フェーズばかりに力を入れてしまいがちですが、見込み度の高い層に向けた施策のほうが、受注までの距離が近く、短期的な成果にもつながりやすいのです。

顕在層・明確層が多いチャネルとしては、以下のようなものがあります。

| チャネル | 特徴 |

|---|---|

| SEO対策(検索エンジン) | 「○○ 比較」「○○ 導入メリット」など、購買意欲の高いキーワードで訪問するユーザーが多い |

| ホワイトペーパーDL | 自ら課題解決のために情報収集しており、連絡先取得もしやすい |

| 展示会やセミナーの実施 | 既に関心の高いテーマに参加している層なので、商談化しやすい |

| 比較サイト・外部メディアへの掲載 | 比較・検討フェーズのユーザーが集まるチャネルのため、商談化しやすい |

これらのチャネルでは、ユーザーがすでに「課題を認識し、情報収集を始めている」状態のため、ナーチャリングの手間が少なく、受注までのリードタイムも短い傾向があります。

逆に、「まだ課題を認識していない層(潜在層)」に向けた施策からスタートしてしまうと、コンバージョンまでの道のりが長くなり、効果検証もしづらくなります。

そのため、まずは明確層・顕在層向けのチャネルで土台をつくり、その後に認知拡大へ広げていく段階的な設計がおすすめです。

当社でも、まずは「検索ニーズが明確なキーワード(SEO会社 比較 など)」に記事を展開し、成果が出てから「潜在層向けのコンテンツ(リードジェネレーションとは など)」を増やしていきました!

マーケティングツールを活用する

インバウンドマーケティングは、顧客の行動データをもとに施策を展開していくため、人間の手だけでは限界がある場面も多く存在します。

そこで、ぜひ活用したいのが「マーケティングツール」です。

ツールを導入することで、以下のような業務が効率化・自動化され、少人数でも安定的に成果を出しやすくなります。

| 機能 | 活用シーン |

|---|---|

| 顧客管理 | 見込み顧客の属性・ステータス・接触履歴の一元管理 |

| メール配信 | ステップメールやセグメント別配信によるナーチャリング |

| スコアリング | 行動に応じたホットリードの抽出 |

| フォーム・LP作成 | コード不要でコンバージョンページを作成・テスト |

| レポーティング | チャネル別成果、KPI達成状況の可視化・改善指標の発見 |

ツールを導入すれば、自社サイトに訪問したユーザーの履歴を自動で記録したり、特定の条件を満たしたリードに自動でメールを送ったりと、人の手では追いきれない顧客接点もカバーできるようになります。

ただし、「とりあえず導入してみたけど使いこなせなかった」「費用だけかさんでしまった」という失敗例も少なくありません。

そのため、自社の課題や体制に合ったツールを選び、フェーズに応じて段階的に導入・運用することがポイントです。

以下では、代表的なマーケティングツールを3つ紹介しますので、自社に合ったものがないかチェックしてみてください。

Marketing Cloud|Salesforce

Marketing Cloudは、世界的にシェアの高いCRMプラットフォーム「Salesforce」が提供するマーケティング支援ツールです。

BtoB・BtoCを問わず大企業から中堅企業まで幅広く導入されており、顧客とのあらゆる接点を一元管理・自動化できるのが大きな特徴です。

【主な機能と特徴】

- マルチチャネル配信(メール・SMS・SNSなど)に対応し、統一感のある顧客体験を設計できる

- 顧客一人ひとりの行動データを活用したパーソナライズ配信が可能

- SalesforceのCRM・SFAと連携すれば、営業〜マーケ〜カスタマーサクセスまでを一気通貫で管理できる

- AIによるリード予測・最適配信タイミングの提案など、高度な分析・自動化機能も搭載

【向いている企業】

- 複数チャネルを横断したナーチャリングを行いたい

- 営業やCS部門と連携して、顧客データを一元管理したい

- 高度なスコアリングやキャンペーン自動化に取り組みたい

費用は比較的高めではあるものの、大規模展開や将来的なスケーラビリティを重視する企業にとっては非常に頼れるツールといえるでしょう。

Marketing Cloudでは、 「まずはリード獲得」「次に営業への連携」…という全体像をツール内で完結できるのが魅力です。MA〜SFA〜CRMまで一貫管理したい企業には特におすすめです!

Hubspot Marketing Hub

Hubspot Marketing Hubは、使いやすさと拡張性のバランスに優れたインバウンドマーケティング向けのツールです。

コンテンツ管理・リード獲得・メール配信・分析までを一気通貫で行える“オールインワン型のMAツール”として、世界中の企業から高い評価を受けています。

【主な機能と特徴】

- フォーム・CTA・LPの作成機能がノーコードで使えるため、スピーディに施策を実行可能

- 顧客の行動を可視化し、スコアリングやセグメント配信で個別最適なナーチャリングができる

- SEO分析・ブログ機能・レポート機能など、インバウンドマーケティングに特化した設計

- CRM・Sales・Serviceツールと連携可能で、必要に応じて段階的に機能拡張できる

【向いている企業】

- 初めてのインバウンド施策を体系的に行いたい中小〜中堅企業

- マーケ担当が少数でも使いやすいツールを探している

- ノーコードでスピーディにコンテンツやフォームを改善したい

初期費用なし・無料プランも用意されており、スモールスタートにも適した柔軟な価格設計が特徴です。

特にBtoBマーケティングのファーストステップとして非常に導入しやすいツールです。

Hubspotは、インバウンドマーケティングの導入に必要な機能やツールが漏れなくそろっているのがメリットです。また、世界中の企業で導入されているので、ネット上での情報が見つかりやすく、活用の幅が広い点も魅力といえます。

Marketo Engage

Marketo Engageは、Adobeが提供するエンタープライズ向けのマーケティングオートメーション(MA)ツールです。

特に複雑なナーチャリング設計や、大規模BtoBマーケティングに強みを持っており、「マーケ×営業連携」を本格的に推進したい企業から支持されています。

【主な機能と特徴】

- 顧客の属性・行動に応じた細かなセグメント管理・スコアリングが可能

- シナリオベースのステップメール配信やリード育成フローの自動化に優れる

- Salesforceをはじめとする主要CRMツールとスムーズに連携可能

- LP作成・フォーム作成・A/Bテスト・レポートなどを高いレベルで構築できる

【向いている企業】

- リード数が多く、育成・選別の精度を高めたい中堅〜大企業

- 複数製品・複数ターゲットをまたいだ施策設計をしたい

- 営業部門と密に連携し、受注率の最大化を狙いたい企業

運用にある程度のノウハウは必要ですが、「成果の出る仕組み」をマーケチームで自走できる体制を構築したい企業には非常に強力なツールです。

Marketoは特に「育成型マーケティング」を重視する企業におすすめです。導入には一定の体制づくりが必要ですが、運用が軌道に乗ればCVR・商談化率の改善につながります。

プロに依頼する

インバウンドマーケティングは、一見すると「自社でも始められるマーケ施策」に見えるかもしれません。

しかし実際には、コンテンツ設計・SEO・ツール運用・KPI分析・導線改善など、幅広い専門知識と継続的な改善が求められる取り組みです。

そのため、自社だけで成果を出し切ることが難しいと感じた場合は、早い段階でプロに依頼することも選択肢の一つです。

【プロに依頼するメリット】

- 戦略設計から伴走してくれる:マーケティング全体の流れを設計し、フェーズごとに必要な施策を提案・実行

- 成果に直結するコンテンツを制作できる:SEO記事やホワイトペーパー、LPなどを“成果が出る設計”で構築

- 施策ごとの改善PDCAを代行・支援:アクセス解析やコンバージョン改善も一括で任せられる

- 社内リソースを割かずに施策を拡大できる:小規模チームでもスピード感をもって成果を出せる

プロの力を借りれば、「やっているのに成果が出ない」状態から抜け出し、短期間での立て直しや改善が図れる可能性が高まります。

「社内にコンテンツ制作やSEOのノウハウがない」「MAツールを導入しても使いこなせていない」という場合は、プロへ依頼することも検討しましょう。

弊社でも、インバウンドマーケティングを強力に支援可能ですのでぜひお気軽にご相談ください。

インバウンドマーケティングの成功事例3選

ここでは、BtoB・BtoCの両領域において、インバウンドマーケティングで成果を挙げた3社の事例を紹介します。

それぞれの企業がどのようにインバウンドマーケティングを活用したのか、成功のポイントに注目しながら見ていきましょう。

シュワット株式会社

当社シュワット株式会社は、SEO記事制作に特化したBtoBサービス「記事作成代行ウルトラ」を提供しており、創業から1年足らずで圧倒的な成果を挙げた急成長企業です。

「集中と選択」を意識したインバウンドマーケティング戦略の設計と、SEOコンテンツの継続運用によって、短期間で多くの受注を獲得しています。

具体的には、以下のような戦略・施策を実行したことで成果の実現を成功させました。

【取り組み内容と成功のポイント】

- ペルソナ設計を明確にし、中小企業マーケ担当者を主ターゲットに設定

- 訴求力の高いLPとSEOコンテンツを掛け合わせ、ニーズの異なる複数のキーワードで自然流入を獲得

- 「1記事から発注OK」「初期費用ゼロ」「4.5円/文字〜」といった強みを前面に出したコンテンツ戦略を展開

- CTAや資料請求フォームを徹底的に最適化し、問い合わせからの商談化率を高水準で維持

特に、SEOコンテンツを作成したことによる成果は顕著です。

重要キーワードである「記事制作」「SEO記事制作代行」などで検索上位を獲得。量よりも質に振り切ったコンテンツを作成したことで、サイト立ち上げから短期間で成果につなげています。

▼「SEO記事制作代行」「SEO記事制作」で1位を獲得

▼「記事制作」で1位を獲得

また、士業や業界ごとに特化したコンテンツも複数作成したことで、自社のペルソナに近いユーザーを効率的に獲得できています。

創業当初は、代表一人で会社を運営していたため、営業に割けるリソースは当然なく、SEOに集中して集客を行っていました。施策を分散するのではなく、選択と集中によって適切なアプローチを行ったことで、今では安定したリードの獲得を実現できています。

経営ハッカー|freee株式会社

freee株式会社は、クラウド会計ソフトを中心に、バックオフィスの効率化を支援するSaaS企業です。

運営するオウンドメディア「経営ハッカー」は、中小企業の経営者や個人事業主をターゲットにした情報発信メディアであり、インバウンドマーケティングの成功事例として広く知られています。

具体的には、以下のようなポイントで成功を納めています。

【取り組み内容と戦略の特徴】

- 中小企業の“悩み”に寄り添った記事コンテンツを大量制作

「確定申告のやり方」「経費にできるもの一覧」など、ニーズが顕在化しているテーマを中心に、検索ユーザーの課題に直接応える記事を企画・配信。 - 記事からサービスページ・導入資料請求への導線を整備

記事末のCTAやホワイトペーパー配布などで、リード情報を取得。自然な流れでプロダクトへ誘導する設計がなされている。 - 数多くの導入事例をインタビュー形式で掲載

導入事例をインタビュー形式で掲載し、新規リードの商談化・受注率改善につなげている。

freeeのように、“自社のサービスで解決できる課題”を入り口にしたコンテンツ設計は、インバウンドマーケティングの王道です。また、経営に関するノウハウやハウツーをインタビュー形式でコンテンツ化しており、プロダクトのブランディングにつなげている点も印象的でした。

北欧、暮らしの道具店|株式会社クラシコム

株式会社クラシコムが運営するECサイト「北欧、暮らしの道具店」は、“世界観マーケティング”の成功例として、BtoC領域におけるインバウンドマーケティングの代表格といわれています。

「ただモノを売る」のではなく、「共感を生むストーリー」を軸に、集客から購買、リピートまでを自然につなげる仕組みを確立しています。

具体的には、以下のようなポイントが特徴的です。

【取り組み内容と戦略の特徴】

- メディア型ECサイトを徹底追求

単なる商品ページではなく、読みもの・特集・エッセイ・動画など、「ライフスタイルの提案」を軸に情報を発信。 - 商品ではなく“暮らし”を届けるコンテンツ戦略

機能訴求ではなく、「使い手のストーリー」や「暮らしの中のシーン」に焦点をあてたコンテンツにより、購買動機を共感から引き出す設計。 - SNS・YouTube・メールマガジンなど複数チャネルを活用

SEOだけでなく、InstagramやYouTubeからの流入経路も強化。商品紹介ではなく、映画のような世界観を映像化し、ブランドの価値を高めている。 - 購入後の体験までをコンテンツ化

商品の使い心地やスタッフ愛用品紹介などをコンテンツに取り込み、「購入後の暮らし」を描くことで、顧客のロイヤルティ向上とファン化を実現。

クラシコムは、世界観・ストーリー・共感を軸としたインバウンド型マーケティングによって、価格訴求に頼らないEC運営を実現しています。

こちらは、「機能訴求にとどまらない情報発信が“購買の動機”になる」ことを証明している代表例です。BtoBでも、“お客さまの世界観に寄り添うコンテンツ”が成果につながることは多く、学ぶべき要素が非常に多いモデルです!

インバウンドマーケティングの理解を深めるのにおすすめの本

インバウンドマーケティングは、SEO・コンテンツ制作・ナーチャリング・分析・ツール活用など多くの要素が関わるため、体系的な知識を身につけておくことが成果への近道です。

そこでここでは、実務に役立つ知識をしっかりと学べるおすすめの書籍を2冊紹介します。

これからインバウンドマーケティングを始める方はもちろん、すでに取り組んでいる方の理解を深めるためにもぜひ役立ててください。

インバウンドマーケティング

『インバウンドマーケティング』は、日本でインバウンドマーケティングという考え方が浸透し始めた2010年代初頭に、その基本概念と実践方法をいち早く体系立てて紹介した本格的な専門書です。

著者の高広伯彦氏は、インバウンドマーケティング支援に特化した「マーケティングエンジン」創業者であり、本書はその現場経験をもとに執筆されています。

【本書の特徴とポイント】

- 「広告は押し付けられる時代から“見つけられる”時代へ」という、マーケティングの本質的な変化を提起

- 従来のアウトバウンド型(プッシュ型)から、ソーシャルメディア・検索エンジンを活用したプル型へと移行する時代背景を丁寧に解説

- 特定のツールに依存しない「考え方・設計力」に焦点をあてた、マーケターのための実践的教養書

【こんな方におすすめ】

- インバウンドマーケティングの思想や背景を日本の文脈で理解したい方

- 単なる手法紹介にとどまらず、実務設計まで含めて体系的に学びたいマーケター

- SEOやSNSなどの個別施策を「戦略」にまで昇華させたい方

インバウンドを単なる“流行の手法”としてではなく、顧客との向き合い方そのものを見直すきっかけを与えてくれる良書です。

【増補改訂版】インバウンドマーケティング

本書は、インバウンドマーケティングという概念を世に広めたHubSpot社の創業者コンビによる名著『Inbound Marketing』の日本語改訂版です。

デジタル時代の購買行動の変化をふまえ、「お金をかけて宣伝する」から「知恵を使って見つけられる」へと発想を転換するマーケティング手法を、実例を交えてわかりやすく解説しています。

【本書の特徴とポイント】

- もはや「マスマーケティングの時代ではない」ことを前提に、顧客の自発的な行動に沿ったマーケティングの重要性を提示

- 検索エンジン・ブログ・SNSなどを活用して、「発信」ではなく「発見される」ための仕組みを構築する方法を段階的に紹介

- 中小企業や個人でも実践可能なマーケティング手法として、ツールよりも“考え方”に重きを置いた構成

- 「読者数40万人超の起業家向けブログ」の運営者としても知られるダーメッシュ・シャア氏の視点が、スタートアップやスモールビジネスにもフィット

【こんな方におすすめ】

- 広告依存から脱却し、自社のマーケティングを持続可能にしたい企業担当者

- ブログやSNSなど「無料で始められる施策」で成果を出したい中小・個人事業主

- マーケティングの全体像を、「実務と思想」の両面から体系的に学びたい方

マス広告や強引な営業から、顧客に選ばれるマーケティングへと転換したいすべてのマーケターにとっての必読書といえるでしょう。

まとめ

本記事では、インバウンドマーケティングの基本概念から実践プロセス、成果を上げるためのポイント、そして実際の成功事例やおすすめ書籍までを網羅的にご紹介しました。

インバウンドマーケティングは、単なる「集客の手法」ではなく、顧客に見つけられ、信頼され、選ばれるための“戦略”です。

従来のアウトバウンド手法ではアプローチしにくくなった時代において、ユーザー主導の購買行動にフィットしたマーケティングとして注目されています。

ポイントを振り返ると、以下のような流れでの実践が効果的です。

- 自社に合ったターゲット設定とペルソナ設計

- コンテンツやSEO、SNSを活用した見込み顧客の獲得

- MAツールやKPI設計によるナーチャリングと成果管理

- 商談・受注後も含めたロイヤル顧客化の設計

- 成果の出やすいチャネル・施策から優先的に着手

インバウンドマーケティングは、すぐに結果が出るものではありませんが、正しく実行すれば、費用対効果の高いマーケティング基盤を築くことができます。

これから本格的に取り組みたいとお考えの方は、まずは小さな施策から始め、徐々に全体戦略へとつなげてみてはいかがでしょうか。