ChatGPTやGoogleのAIモード、AI Overviewsを用いた「AI検索」の登場により、情報検索の世界は今、大きな変革期を迎えています。

人々は従来の検索だけでなく、AIを使って情報収集するようになっており、そのユーザー数は加速度的に増加しています。

ユーザーがAIの生成する回答で満足するようになれば、これまで私たちが常識としてきたSEO(検索エンジン最適化)のルールは、もはや通用しなくなるかもしれません。

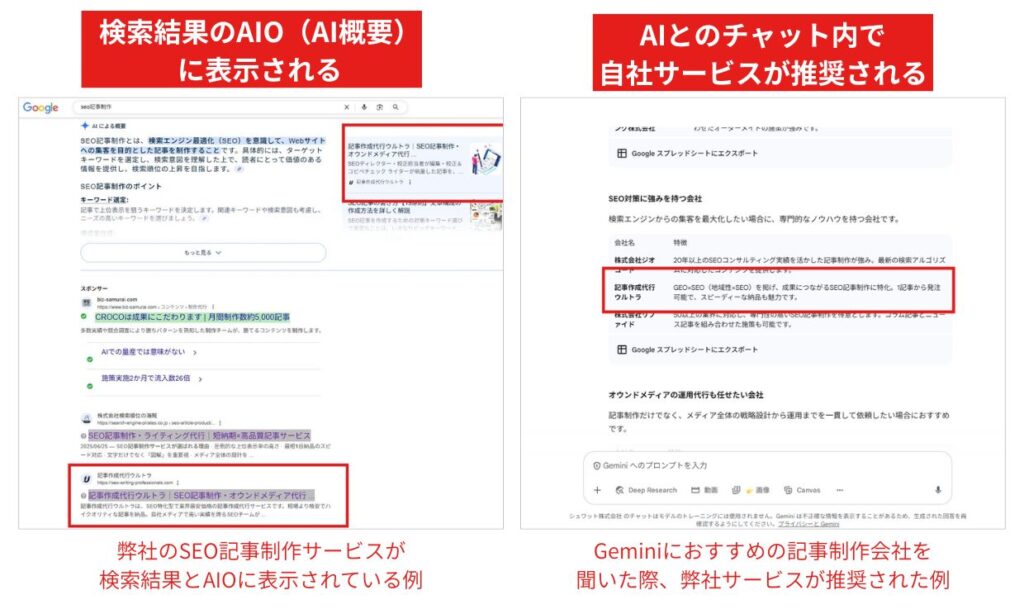

そのため、マーケティング施策として、生成AIに「自社サービスを推奨してもらう」「自社のコンテンツを引用・表示してもらう」といった状態を目指すことは、今後非常に重要になります。

この新しい課題に対応する鍵こそ、今注目を集めている「LLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)」です。

本記事では、すべてのSEO担当者が今すぐ知るべき「LLMO」の基本から、従来のSEOとの違い、そしてAI検索時代を勝ち抜くための具体的な対策方法までを分かりやすく解説します。

ぜひご一読ください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらLLMOとは?

LLMOとは、従来のSEO(検索エンジン最適化)をさらに発展させ、AIが生成する回答(AI Overviewなど)に自社サイトの情報が引用・参照される、自社サービスを推奨してもらうといったことを目指す、新しいマーケティング手法を指します。

AI検索時代において、ユーザーはより直接的な回答を求めるようになり、そこに情報を提供できるかどうかが、Webサイト運用やマーケティングで得られる成果を大きく左右する可能性が出てきました。

実際、大手SEOツール会社「Semrush」の調査によると、2028年にはAI検索からの訪問者数が既存の検索からの訪問者数を上回るとされています。

こうした背景から、早いうちにLMO対策を行い、先行者利益を得ることが推奨されています。

GEO?LLMO?AIO?関連用語を整理

急速な変化に伴い、「GEO」や「LLMO」、「AIO」といった専門用語が続々と登場し、その正確な意味や従来のSEOとの違いに戸惑う方も少なくありません。

以下は各関連用語の意味です。

| 用語 | 定義 |

|---|---|

| GEO,AEO | LLMOと同義。海外はGEOが一般的だが、国内はレンタルビデオ店と重複するため、LLMOと呼ぶ人が多い。 |

| AIO (AI OverviewもしくはAI Optimization) | AI OptimizationだとLLMOと同義だが、AI Overview(AI概要)だとGoogle検索結果に表示されるAIによる回答のことを指す。 |

| LLMO (Large Language Model Optimization) | ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)に特化した最適化戦略。LLMに引用・参照されることを目指す。 |

| AIモード | Googleが新たに導入したAIを中心とする検索モード。 |

以上の用語の定義と関係性を理解しておきましょう。

LLMOと従来のSEOの違いは?

LLMOと従来のSEOの違いを見ていきましょう。

目的の違い:検索結果で上位表示かAIに引用・表示されるか

従来のSEOが主に検索エンジンのランキング上位表示を目指していたのに対し、LLMOはさらに一歩進み、AIが生成する回答(AI Overviewなど)に自社サイトの情報が引用・参照されることやAIに自社サービスを推奨してもらうことを目指します。

対策方法の違い:LLMOはSEOの延長線で対策可能

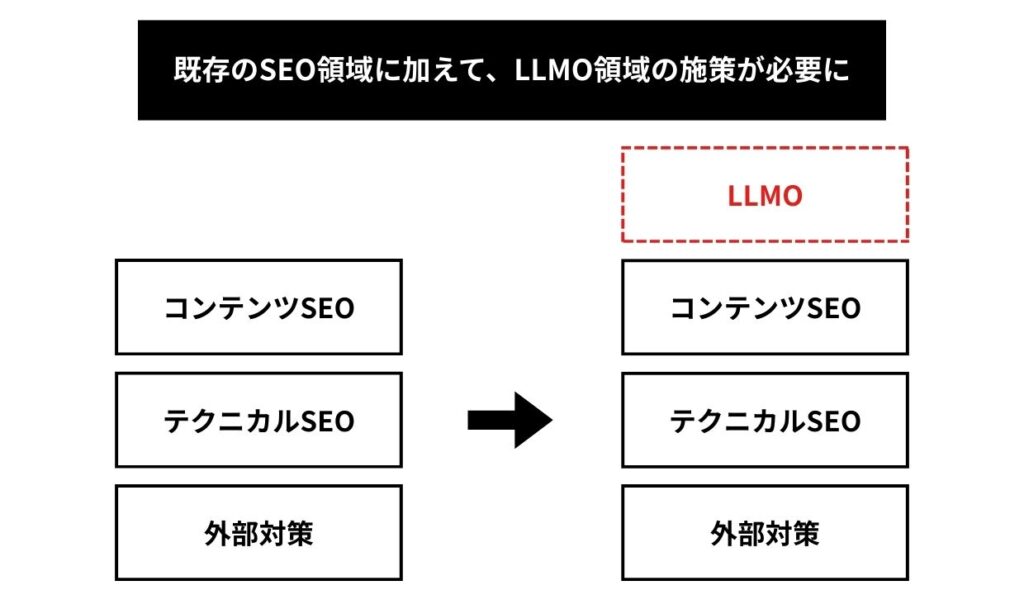

LLMOはSEOにとって代わるものではなく、対策方法は基本的にSEOの土台の上に成り立ったものとなります。

実際、世界的SEOツールAhrefsのブログ内でも以下のように述べられています。

LLM 出力の可視性を向上させるための中核となるメカニズムは、Web サイトの内外の両方で、ブランドと関連付けたいトピックに関する関連コンテンツを作成することです。それがSEOです。

引用:「GEO, LLMO, AEO… It’s All Just SEO」SEO

より現場目線から言うと、テクニカルSEO、コンテンツSEO、外部対策の3つの従来型SEO対策に加えて、LLMOで推奨される施策を実施することで、生成AIに選ばれやすくなるようになります。

そのため、大前提としてWebサイトのSEOは今後も実施していく必要があるのです。

渡邉

渡邉ただし厳密には、LLMO領域の施策の多くは、すでに従来型SEO領域で取り組まれていた施策でもあります。ただし従来型SEO対策ではそれほど重視されていなかった部分になるので、施策の優先度が少し違うというのが最も正しいかと思います。

ただしより細かく言うと、LLMOとSEOには以下のような違いもあります。(あまり影響は大きくありません。)

- LLMはJavascriptのレンダリングに非対応(今後対応する可能性あり)

- LLMはSEOでソースとして用いられない情報もソースとして用いることがある

- サイテーションが被リンクより強い影響を与える

- 関連性の低いサイトからの被リンクの影響がほとんどない

- SEOで重視されないページが重視される傾向にある

- LLMが読み取りやすい文章のパターンがある

LLMOはやった方がいい、SEOのついでにできるから

現状、LLM経由のサイト流入やコンバージョンは従来の検索経由のものと比べると圧倒的に少ないです。

例えば、以下のサイトはかなりしっかりとLLMOを実施していますが、AIの引用数月間62件に対して、検索からの流入数は月間4,900件と差は圧倒的です。これは単純にまだまだ通常検索で情報収集している人の方が、圧倒的に多いという事を意味します。

しかし、それでもLLMOは絶対やった方がいいと私は断言します。

その理由は以下の通りです。

- SEOのついでにできる

- 将来的には既存の検索を逆転する可能性が極めて高い

SEOのついでにできる

LLMOは、全く新しい、ゼロからの取り組みではありません。SEOの延長線上にあります。

LLMOでの成功のためには既存のSEOでの成功が欠かせないため、LLMOで成功する=SEOで成功すると同義なのです。したがって、LLMOは現状まだまだユーザーが少ないAI検索経由の集客だけでなく、ユーザーが多い従来型検索経由の集客も叶えることになります。

実際、Googleの公式文書でも以下のように記載されています。

AI 機能での表示方法

引用:「AI 機能とウェブサイト」Google

Google 検索全般と同様に、AI 機能にも基本的な SEO ベスト プラクティスを適用できます。具体的には、Google 検索の技術要件を満たすこと、検索ポリシーを遵守すること、信頼性の高い有用なユーザー第一のコンテンツを作成することなどの主なベスト プラクティスを重視します。

LLMOへの取り組みは、既存のSEO資産を無駄にするどころか、その価値をAI時代に向けて”再定義”し、最大化させる行為なのです。「SEOのついで」という意識で、Webサイトやコンテンツの質をもう一段階高めるだけで、検索エンジンとAIの両方から評価される、極めて投資対効果の高い施策だと言えます。

実際、我々シュワット株式会社のLLMOコンサルティングサービスもLLMOとSEO両方の成果を追い、デジタル上のプレゼンスを最大化させるハイブリッド型の支援内容となっています。

将来的には既存の検索を逆転する可能性が極めて高い

「検索する」から「AIに聞く」という行動変容は、私たちの想像を上回るスピードで進んでいます。

「ゼロクリック(AIOの影響で検索1位なのにクリックされず流入がないこと)」が多くの検索キーワードで確認されていることや、冒頭に述べた2028年ごろのサイト流入数の逆転予測然り、私たちは今、”10個の青いリンク”から答えを探す時代から、AIがたった一つの答えを提示する時代への、歴史的な転換点に立っているとも言えるでしょう。

実際、私自身も最近は、情報収集の多くを「検索」ではなく「AIへの質問」で行っています。

これは単なるトレンドではなく、不可逆的な変化です。

このような背景から、LLMOを意識したマーケティング施策を今から進めていくことは、非常に有効な先行投資と言えるでしょう。

SEOも同時に行えることを加味すると、もしSEOを外部の支援会社に依頼するなら、LLMOのノウハウも持っている企業に頼んだ方がいいですし、自社でSEOをやる場合はLLMOのことも意識した方が良いです。

私たちシュワット株式会社でも、LLMOコンサルティング(SEO含む)サービスを提供していますので、ご興味あればぜひお気軽にご相談ください。

LLMOの流れ・全体像を把握しよう

LLMOの流れ・全体像は、大まかに以下の6ステップです。

| 実施事項 | 詳細 |

|---|---|

| 1. プロンプト分析・対策プロンプトの決定 | ターゲットの使用しているプロンプト(AIへの質問)を分析し、ビジネス成果に繋がる対策すべきプロンプトを特定します。 |

| 2. 自社サイト/競合サイトの現状分析 | 対策プロンプトに対するAIの回答を調査し、自社と競合の引用・推薦状況やLLMO対策がどれだけできているかを把握します。 |

| 3. 戦略・実施施策の決定 | 分析結果を基に、LLMOのKPI・KGIや戦略を立て、具体的な施策と優先順位を決定します。 |

| 4. 施策の実行 | 決定した計画に沿って、コンテンツ作成やサイト改善、外部対策など、具体的な最適化施策を進めます。 |

| 5. 効果測定 | 施策後の引用・推薦状況の変化や、AIからのサイト流入数を観測し、施策の効果を可視化します。 |

| 6. 改善 | 測定データを基に、次の戦略や施策を調整し、継続的に成果を向上させます。 |

各ステップで実施することについてもう少し詳しく見ていきましょう。

1. プロンプト分析・対策プロンプトの決定

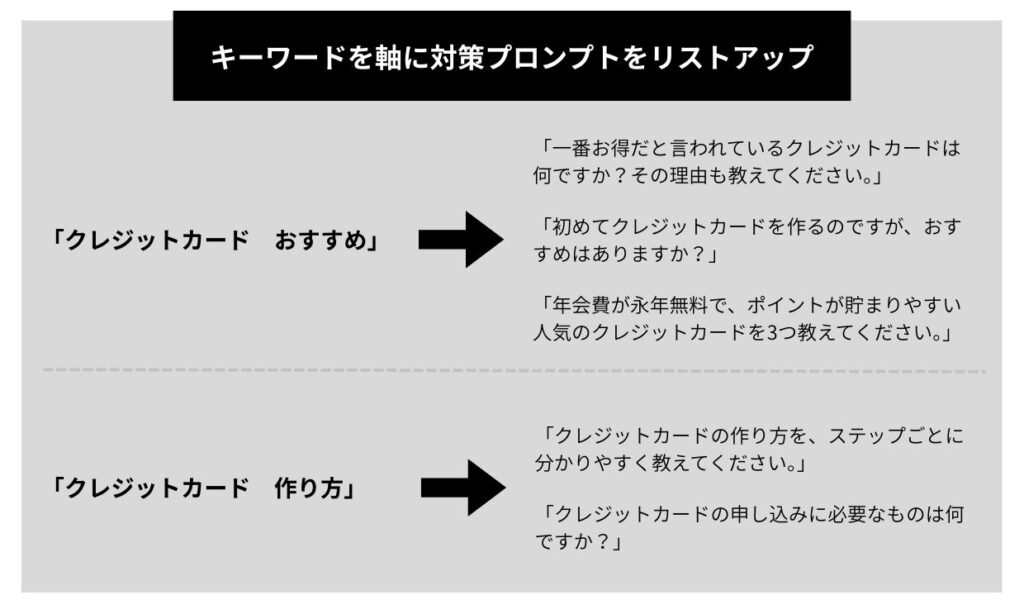

LLMOの最初のステップは、「どのプロンプト(AIへの質問・命令)で引用されたいか」「どのプロンプトで自社のサービスを推奨してほしいか」を定めることです。

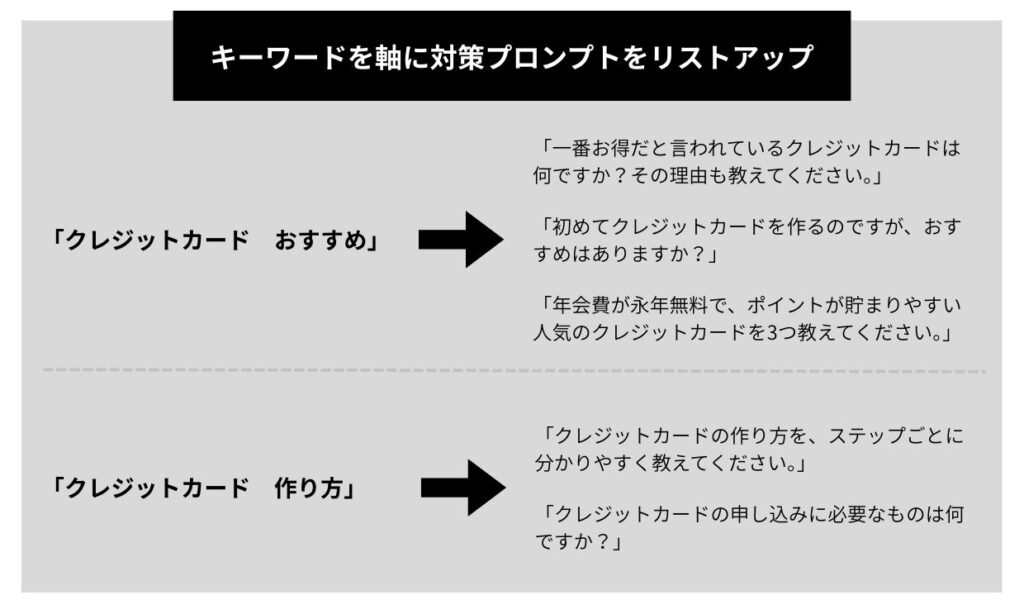

まず、自社の顧客になりうるユーザーが、どのような悩みや疑問を持ってAIに質問するかを徹底的に洗い出します。

例えば、「法人向けのクラウドストレージのおすすめはどれ?」や「テレワークの勤怠管理における課題をリストアップして」といった具体的な質問(プロンプト)をリストアップしましょう。

以下のように、SEOのノウハウがあるチームであれば、既存の検索キーワードをベースに行うのがおすすめです。

▼例:「クレジットカードの場合」

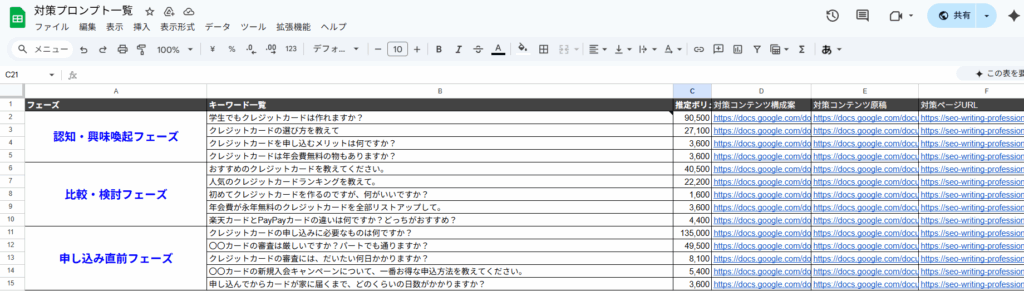

次に、洗い出したプロンプトの中から、ビジネス上の成果に繋がりやすく、かつ現実的に対策が可能な「対策プロンプト」を絞り込み、Excelやスプレッドシートにリストアップしましょう。

こうした、対策プロンプトのリストアップは大変ですが、現状手動でやるしかありません。

2. 自社サイト/競合サイトの現状分析

対策プロンプトが決まったら、次に自社サイトの現在地を把握します。

実際にChatGPTやGeminiなどのLLMに、決定した対策プロンプトを入力し、AIがどのような回答を生成するかを確認しましょう。

その中で、自社サイトがどれくらい引用されているか、競合サイトはどのように言及されているか、AIはどの情報源を参考にしているかを客観的に分析します。

それに加えて、自社のサイトやコンテンツがLLMOに成功するうえで必要な要件をどれだけ満たせているかを確認しましょう。これには、記事後半に掲載している「LLMOチェックリスト」が役立ちます。

この工程により、自社の現状や必要な施策一覧が明確になります。

3. 戦略・実施施策の決定

現状分析の結果に基づき、「どうすればAIの回答に自社が選ばれるか」という具体的な戦略と実施する施策リストを決定します。

LLMOにおいては、個人的に戦略が一番大事だと考えています。

戦略とは、目標を最小限の労力で達成するためのロードマップのことを指します。

施策の優先度付けが甘いと立ち上がりが遅くなりますし、市場選定(対策プロンプト)が甘く競合が強すぎるエリアで勝負するとなかなか結果が出てきません。

最短・最速・最小労力で成果を生みだせるように、必要な施策の優先度付けや市場選定などを行っていきましょう。

同時に、戦略に基づき必要なタスク(独自データの収集、専門家による記事監修、サイトの構造改善など)を洗い出し、優先順位をつけて実行計画(ロードマップ)に落とし込みます。

4. 施策の実行

計画が決まったら、いよいよ実行フェーズです。

戦略に基づいて、コンテンツの新規作成や既存記事のリライト、構造化データマークアップ、外部Webサイトへのアプローチ、専門家プロフィールの設置など、具体的な施策を一つひとつ実行していきます。

このフェーズでは、計画通りに、かつ質を担保しながらタスクを進める実行力が求められます。

コンテンツやテクニカルな実装などは、必要に応じて外部の専門家を駆使するのも選択肢です。

5. 効果測定

施策を実行したら、必ずその”結果”を確認します。

対策プロンプトを定期的にLLMに入力し、施策実行前と比較して自社の引用状況がどう変化したかを観測します(定点観測)。

引用回数が増えたか、より肯定的な文脈で言及されるようになったか、などをチェックしてください。

同時に、Googleアナリティクスといったアクセス解析ツールを用いてAIからの流入やコンバージョンがどれくらい増えたかを確かめましょう。

なお、効果測定方法について詳しくは記事後半「LLMOの効果測定と評価方法」で解説しています。

6. 改善

効果測定で得られたデータにもとづき、より良い結果が出せるように改善を図っていきましょう。

「この施策は引用数増加に大きく貢献した」「一方で、こちらの施策はあまり効果が見られなかった」といった結果を分析し、なぜそうなったのかという仮説を立てます。

その仮説に基づき、戦略や次の施策内容を微調整します。

「実行→効果測定→改善」のサイクルを継続的に回し続けることが、長期的にLLMで優位性を確立する上で最も重要です。

すぐに着手できるLLMOの具体的な対策方法

続いて、具体的なLLMO対策方法を見ていきましょう。

まずはすぐに着手できるものから紹介していきます。

既存のコンテンツやウェブサイトの情報を、AIが理解しやすくなるように整えることが中心です。

▼すぐに着手できるLLMOの具体的な対策方法まとめ表

以下の表に対策方法を「コンテンツ」「テクニカル」「E-E-A-T」など、領域別にまとめました。

| 対策方法 | 詳細 | 分類 |

|---|---|---|

| 既存のSEO対策 | 土台となる既存のSEO対策は引き続き必要。 | その他 |

| 構造化データのマークアップ | AIがページ内容を正確に理解できるように、製品、レビュー、イベント等の情報を専用の形式(スキーマ)で記述する。 | テクニカル |

| llms.txtの設置(現状対応すべきかは検討が必要) | llms.txtを推奨する企業は多いが、Googleのジョン・ミュラー氏は明確に必要性を否定。ただしChatGPT側には用いられているという情報も2025年10月時点で出てきており、設置すべきかは業界でも意見が分かれている。 | テクニカル |

| ページ表示速度の改善 | ページの表示速度が遅すぎると、AIがページ内容を読み取れなくリスクがある。 | テクニカル |

| LLMにソースにされやすいコンテンツの作成 | Q&Aコンテンツなど、AIのソースとなりやすいコンテンツを作成する。 | コンテンツ |

| LLMが理解しやすいコンテンツの作成 | 専門用語を避け、結論を先に述べる構成にするなど、AIが要点を掴みやすいように文章を分かりやすくする。 | コンテンツ |

| 見出し構造の最適化 | <h1>,<h2>などの見出しタグを正しく使い、文章の論理的な構造をAIに伝える。 | コンテンツ |

| 著者・発信者情報の明記 | 誰が書いた情報かを明確にし、AIに対してコンテンツの権威性と信頼性を示す。(例:著者プロフィールの充実) | E-E-A-T |

| 信頼できるソースからの引用・出典明記 | 公的機関や専門メディアが発信するデータや文章を引用、出典元として明記することで信頼性を高める。 | E-E-A-T |

| 更新日・編集ポリシー・更新履歴等の明記 | 更新日や編集ポリシー、更新履歴等を明記することで情報の信頼性を高める。 | E-E-A-T |

| 外部サイト情報の更新 | Wikipediaや公式サイトの情報を常に最新かつ正確な状態に保ち、AIが参照する情報の質を高める。 | 外部対策 |

SEOに詳しい人から見るとほとんどがこれまでのSEOで実施することと重複していることがわかります。

既存のSEO対策

既存のSEO対策は、LLMO対策の土台となる部分です。

LLM(大規模言語モデル)は、インターネット上の膨大で質の高い情報を学習データとしています。Googleなどの検索エンジンで高く評価されている、信頼性・専門性の高いコンテンツ(E-E-A-Tが高いコンテンツ)は、LLMにとっても良質な情報源となりやすいです。

つまり、ユーザーの役に立つコンテンツを作り、検索エンジンから正しく評価されるという従来のSEOの基本が、そのままLLMO対策の第一歩となります。

質の低いサイトがAIに引用される可能性は低いため、まずは既存のSEOを疎かにしないことが重要です。

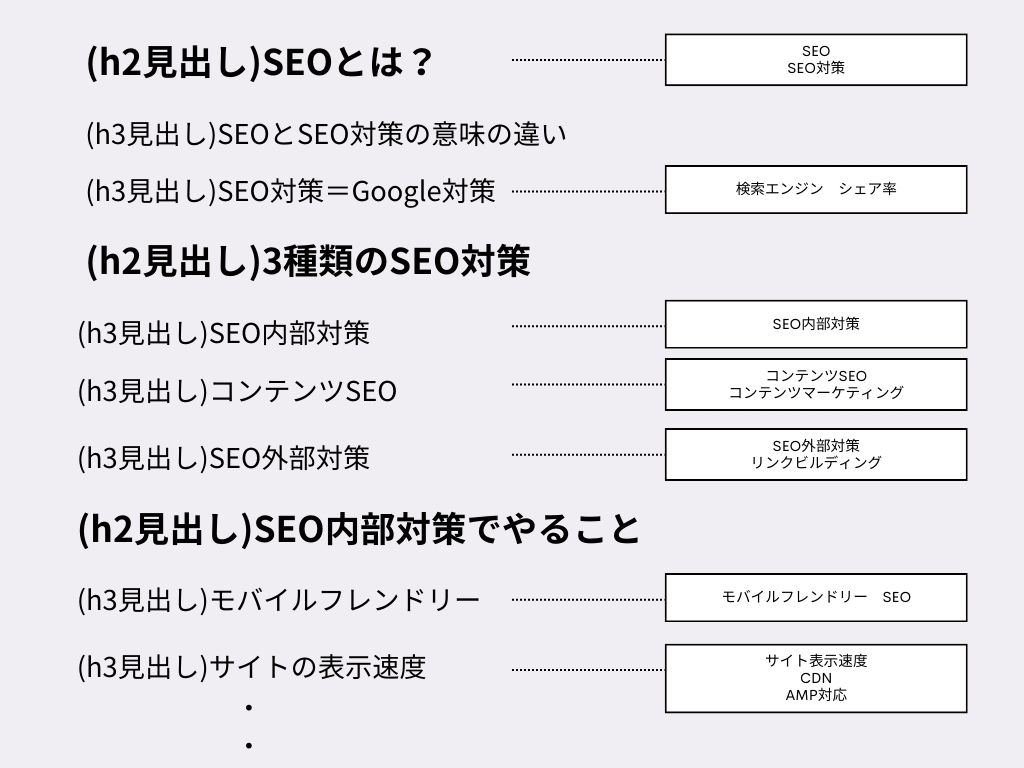

なお、既存のSEO対策について詳しくは下記の記事をご覧ください。

【2025年最新版】SEO対策とは?基礎から具体的な施策まで完全解説

構造化データのマークアップ

構造化データとは、ウェブページの内容(例えば「これは著者名」「これは製品価格」など)を、AIや検索エンジンが明確に理解できる専用の形式(Schema.orgなど)で記述することです。

人間は文脈で内容を理解できますが、AIにとっては文章が単なるテキストの羅列に見えることがあります。

構造化データを使うことで、情報の意味や関係性を正確に伝え、AIがコンテンツを誤解なく事実として認識する手助けをします。

これにより、AIが回答を生成する際に、より正確な情報源として引用されやすくなります。

LLMOに有効な構造化データ

以下に、LLMO対策として特に重要度が高いとされる構造化データ(スキーマ)の種類を、その目的と共に紹介します。

| 構造化データの種類 | 主な目的と用途 | LLMへの効果 |

|---|---|---|

| Article | 記事のタイトル、著者、公開日、更新日、発行元などを明示する。 | 信頼性の基盤。 AIが「いつ、誰が、どの組織から発信された情報か」を正確に認識し、情報の鮮度や権威性を評価するのに役立ちます。 |

| FAQPage | 「よくある質問」とその「回答」のペアを明確にマークアップする。 | 直接的な引用のトリガー。 Q&A形式はAIが回答を生成する際に最も引用しやすい形式の一つです。ユーザーの具体的な疑問に対する回答として直接利用される可能性が高まります。 |

| Q&APage | よくある質問集ページの構造化(※FAQpageとは違う)。Q&APageはページ全体が「よくある質問ページ」の場合に使用。FAQPageは特定のページ内のよくある質問セクションに対して使用(例:サービス紹介LP下部のよくある質問をマークアップ) | FAQページ同様、直接的な引用のトリガーになりやすい。ブランドに関するQ&Aを用意することで、AIによるブランド情報のより詳しい理解にもつながる。 |

| Organization | 企業や組織の正式名称、ロゴ、住所、公式サイト、SNSアカウントなどを定義する。 | エンティティ(固有の存在)の確立。 AIに対して「この情報はこの企業が発信している」という事実を伝え、ブランドや組織の認知度・信頼性を高めます。 |

| Product | 商品名、価格、在庫状況、評価(レビュー)、ブランドなどを定義する。 | 商品情報の正確な比較・推薦。 AIが商品比較や推薦を行う際に、正確なスペックやユーザー評価を基にした回答を生成するのに役立ちます。ECサイトには必須です。 |

| BreadcrumbList | パンくずリストをマークアップし、サイト内でのページの階層構造を示す。 | サイト構造の理解促進。 AIがサイト全体のテーマ性や、各ページの位置づけを理解する手助けとなり、文脈理解の精度を高めます。 |

なお、構造化データについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

llms.txtの設置(現状対応は不要だが動向を注視する)

llms.txtは、ウェブサイトの情報をLLMの学習データとして利用されることを制御するために、Jeremy Howard氏によって2024年に提案されたファイルのことです。(参照:The /llms.txt file)

サイトのどの部分をAIクローラーに読み込ませて良いか(allow)、または拒否するか(disallow)を指定します。

これは、検索エンジン向けのrobots.txtのAI版と考えると分かりやすいのではないでしょうか。

一部のLLMO会社はllms.txtを設置することはLLMO対策に有効と唱えています。ただし、Googleのジョン・ミュラー氏は「参考までに、現在llms.txtを使用しているAIシステムはありません」というコメントを残しており、現状llms.txtを設置することがLLMO対策になることは基本的にないという見方が中心です。

ただしChatGPT側には用いられているという情報も2025年10月時点で出てきており、設置すべきかは業界でも意見が分かれている状況です。

設置のデメリットとしては「作成の手間がかかる」という部分のみなので、リソースに余裕がある企業はテスト的に設置してみてもいいかもしれません。

今後はllms.txtが標準化する可能性も否めないため、動向を注視しておくようにしましょう。

なお、llms.txtについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

ページ表示速度の改善

AI(LLM)がWeb上の情報を学習する際、クローラーと呼ばれるプログラムがサイトを巡回します。

(クローラーの例:ChatGPTのOpenAI Crawlers)

ページの表示速度が遅いと、クローラーは情報を効率的に収集できず、最悪の場合、コンテンツを読み込むのを諦めてしまいます。

サイトを高速化することは、AIにストレスなく情報を”読んでもらう”ことが可能です。

快適な閲覧環境は、AIにとっても人間にとっても、サイトの信頼性を示す重要な指標となります。

シュワット株式会社では、表示速度改善サービスも提供しているためぜひチェックしてみてください。

LLMにソースにされやすいコンテンツの作成(Q&Aページなど)

LLMが「ソースとして引用しやすいコンテンツ」、「自社ブランドの理解を助けるコンテンツ」を作成しましょう。

実はこうしたコンテンツには、従来型のSEOであまり重視されていなかったコンテンツも含まれます。

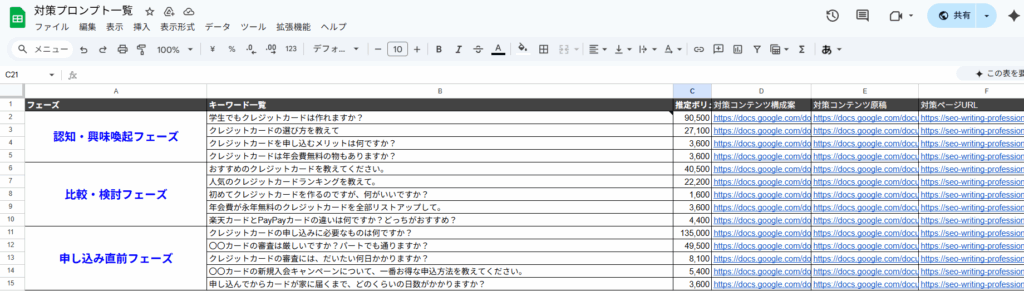

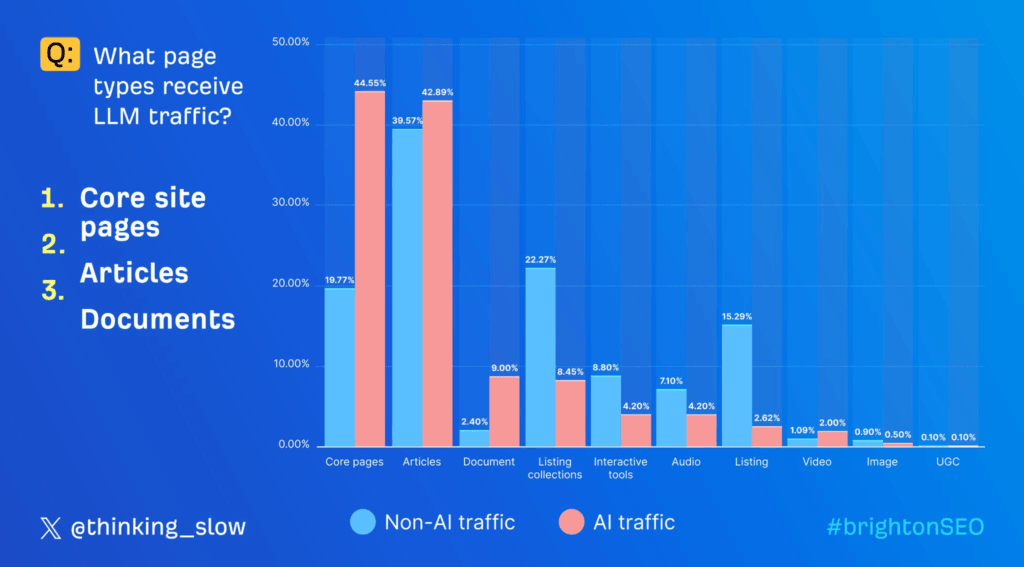

以下は、brightonSEOの講演内で使用されていたスライドです。

ご覧の通り、これまでのSEOではあまりトラフィック源とならなかった「Core site pages(会社概要や料金、トップページ、Q&Aページなど)」がAI経由のトラフィックを多く集めていることがわかります。

同時に、「article(記事)」はSEO経由、AI経由どちらの流入も引き続き多いです。

このデータから、LLMにソースにされやすく作成優先度の高いコンテンツの種類は以下の通りであることがわかります。

- 自社のトピックに関連する記事型のコンテンツ(記事後半で解説する「ヒルトップ戦略」に沿って作成)

- Core site pages(会社概要や料金、トップページ、Q&Aページなど)

なかでも特にQ&Aページの作成と、各ページ内へのQ&Aセクションの設置は効果的です。

ユーザーは、LLMに対して「〇〇とは何ですか?」といった具体的な質問を投げかけます。

この形式に合わせて、サイト内にFAQ(よくある質問)ページのようなQ&Aコンテンツを用意することは非常に有効です。

▼よくある質問ページの例

「一つの質問」に対して「一つの明確な回答」がセットで用意されていると、AIはユーザーの質問に合致する答えをそのページから直接見つけやすくなります。

これにより、AIの回答としてコンテンツの一部がそのまま、あるいは要約されて引用される確率が格段に上がります。

同時に、特定のサービスに関するよくある質問ページであれば、そのサービスの特徴に関する情報ソースとしても用いられます。

専用のよくある質問ページを設けるほか、各種コンテンツ内にも必要に応じて「よくある質問」の見出しセクションを設けましょう。

先ほど紹介したFaqpageやQ&Apageの構造化データマークアップと組み合わせるとさらに効果的です。

LLMが理解しやすいコンテンツの作成

LLMが理解しやすいコンテンツ作成のポイントは、「明確化」と「簡潔化」、そして「論理的構造」の3つです。

コンテンツの「明確化」と「簡潔化」

生成AIは、曖昧さのない、ストレートな表現を好みます。

専門用語ばかりの難解な文章や、結論が分かりにくい冗長な文章は、人間には理解できてもAIが内容を誤って解釈する原因になりかねません。

- 一文を短く、シンプルにする

- 専門的な用語や難解な表現を避け平易な言葉で説明する など

このようにコンテンツを明確かつ簡潔にすることで、AIが情報の要点を正確に抽出しやすくなり、結果として回答の生成元として使われる可能性が高まります。

実際、LLMが情報を正しく理解しやすい特定の情報構造があり、

コンテンツの「論理的構造」を強化

結論を先に書く(PREP法など)

これまでWebコンテンツは「検索エンジンのロボットではなく、人間のために書く」のが常識でした。しかし、OpenAIの創設チームのAndrej Karpathy氏は、LLMが情報収集の主要な手段となる未来では、その考え方を転換し、「LLMのためにコンテンツを構造化する」ことが重要になるかもしれないという指摘をしています。

SEOが重要な現状、ここまで極端なことをする必要はなく、引き続き人間のユーザー向けに文章を書くことが大切です。しかし同時に、LLMがどのように文章を理解し、どうしたら好まれるようになるかを理解し、それを意識したコンテンツ制作も重要になっています。

LLMがどのように文章理解をしているかは、Snowflakeの「グローバルドキュメントコンテキスト」に関するブログ記事が参考になります。

また、弊社ではLLMO・SEOに強いコンテンツの制作代行サービスを提供しています。

気になる方は下記のページをご覧ください。

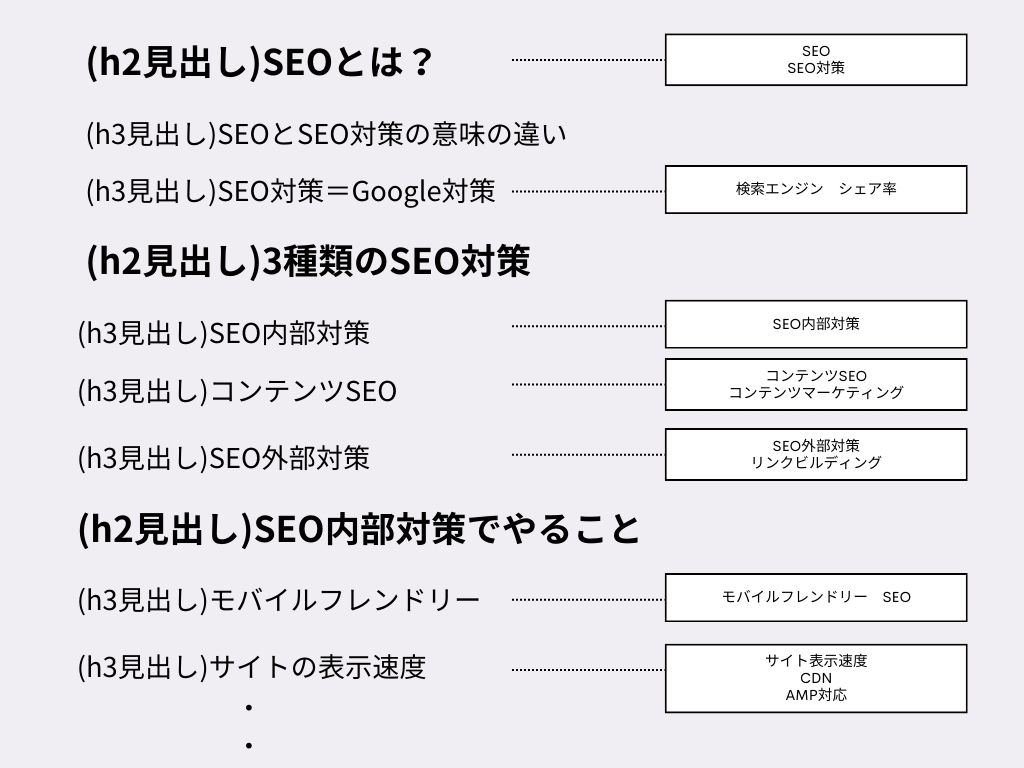

見出し構造の最適化

<h1>、<h2>、<h3>といった見出しタグを、文章の論理的な構造に合わせて正しく使用することも重要です。

適切な見出し構造は、人間が目次を見て全体像を把握するように、AIがコンテンツの階層構造やトピック間の関係性を理解するための重要な手がかりとなります。

<h1>にはそのページの主題、<h2>には主要なセクション、<h3>にはその詳細セクションの見出し、というように整理することで、AIは「この記事は何について書かれているか」を効率的に学習できます。

著者・発信者情報の明記

「誰がその情報を発信しているのか」は、情報の信頼性を判断する上で極めて重要です。

これは、SEOにおけるE-E-A-Tを強化する要素でもあります。

記事の著者情報(専門分野、経歴、資格など)や、運営組織(企業)の情報をサイト内に明確に記載することで、その情報が信頼できる専門家や組織によって発信されていることをAIに示しましょう。

それぞれサイト内に表示させるだけ手鳴く、以下の方法で構造化データとしてマークアップするとなお効果的です。

- 著者情報の構造化データ:Article

- 運営組織情報の構造化データ:Organization

匿名の情報よりも、出自の明らかな情報の方が、LLMが参照する情報源として選ばれやすくなります。

なお、著者情報に関するベストプラクティスについては下記の記事をご覧ください。

信頼できるソースからの引用・出典明記

LLMは、不正確な情報(ハルシネーション)を生成しないよう(実際には生成しますが)、情報の「信頼性」と「正確性」を重視します。

コンテンツ内で主張する内容の根拠として、公的機関の統計データや権威ある研究論文、専門メディアの記事などを「引用」もしくは「出典」として明記することは、その情報の信頼性をAIに対して客観的な証明になります。

実際、Ahrefsの調査では、引用、統計、引用文献を含むWebサイトは、LLMに参照されやすい傾向にあることが分かっています。

また、引用や出典明記は、検索品質評価ガイドラインでも示されている通り、E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性など)を高める上で非常に効果的です。

更新日・編集ポリシー・更新履歴等の明記

情報の「鮮度」と「透明性」も、AIが信頼性を判断する上で重要な要素です。

記事の最終更新日を明記することで、その情報が現在もメンテナンスされている”生きている”コンテンツであることをAIに伝えられます。

また、「どのような基準で情報を発信しているか」を示す編集ポリシーを公開することは、コンテンツの品質に対する責任ある姿勢を示し、サイト全体の信頼性を高めることに繋がります。

加えて、どこを更新したのか、変更履歴などを記載しても良いでしょう。

こうした形でコンテンツの鮮度や信頼性、透明性を高めることが重要です。

外部サイト情報の更新・統一

LLMは、自社サイトの情報だけでなく、ウェブ上に存在するあらゆる情報から総合的にあなたの会社やサービスについて学習します。

そのため、Wikipediaや業界団体、パートナー企業のサイト、関連のポータルサイト、SNSアカウントなど、第三者が運営するサイトに掲載されている自社情報が古かったり間違っていたりすると、それがAIの知識に反映されてしまう恐れがあります。

自社サイトだけでなく、外部サイトにおける自社の情報も常に正確で最新の状態に保つよう、定期的に確認し、必要であれば更新を依頼するなどの管理が重要です。

長期で取り組むLLMOの具体的な対策方法

つづいて、長期的に取り組んでいくべきLLMO対策方法について見ていきましょう。

| 対策方法 | 詳細 |

|---|---|

| 独自データ・一次情報の発信 | 独自の調査レポートや導入事例など、他にはないオリジナルコンテンツを継続的に発信し、情報源としての価値を高める。 |

| コンテンツ-ヒルトップ戦略 | 特定の大きなトピックにおいて、自社サイトがその分野で最も権威のある専門情報源であるとAI(LLM)に認識させる。 |

| サイテーション(言及・引用)の増加 | PR活動を通じて、信頼できる外部メディアや専門家ブログで自然に引用・言及される機会を増やし、認知度を向上させる。 |

| 被リンクの増加 | 被リンク(外部リンク)は、従来のSEOでも重要でしたが、LLMOにおいても重要です。サイテーションに続き、「ブランド名がアンカーテキストとなったリンク」「DR」「参照ドメイン数」など、被リンク関連の指標がAIによるブランド推奨における上位要素になっています。 |

| エンティティの分析と強化 | エンティティとは、単なるキーワードではなく、LLMが認識する人・組織・製品・場所・概念といった「固有の存在」を指します。LLMは、これらのエンティティ間の「関係性」を学習することで、世界の物事を理解しています。したがって、自社ブランドがAIによる対話などで自然に、かつ肯定的に言及されるためには、LLMが自社ブランドをどのようなエンティティとして認識し、何と関連付けているかを理解し、意図的に強化していくことが不可欠です。 |

| E-E-A-Tの確立 | 特定分野に特化した専門的な発信を続け、顧客レビューを公開するなどして、その分野の第一人者としての地位を築く。 |

| 指名検索の増加 | SNSやウェビナー、イベント登壇などを通じてブランド認知を向上させ、会社名やサービス名で直接検索される機会を増やす。 |

それぞれ解説していきます。

独自データ・一次情報の発信

LLM(大規模言語モデル)は、Web上に存在する膨大な情報を学習して回答を生成しますが、その情報の多くは既存コンテンツの言い換えや要約です。

その中で、他にはないオリジナルの調査データ、詳細な実験結果、独自の市場分析レポートといった「一次情報」は、極めて価値の高い学習ソースとなります。

AIは、情報の希少性と信頼性を重視します。

したがって、自社でしか提供できないユニークなデータを発信することは、LLMにとって「他に代替のきかない情報源」としての地位を確立することに直結するでしょう。

具体的な対策方法

- 独自調査の実施と公開:業界の動向に関するアンケート調査、顧客満足度調査、特定製品の利用実態調査などを実施し、その結果を詳細な考察と共に記事やホワイトペーパーとして公開する。

- データの可視化:調査結果は、グラフやインフォグラフィックを用いて視覚的にわかりやすく表現する。これにより、SNSでの拡散や他メディアからの引用を促進します。

- プレスリリースの配信:独自調査の結果や重要な発見をプレスリリースとして配信し、ニュースメディアに取り上げてもらうことで、情報の信頼性と拡散力を高めます。

- プロセスやノウハウの公開:社内の専門家が持つ独自のノウハウ、製品開発の過程、成功・失敗事例などを、具体性をもってブログ記事やケーススタディとして発信する。

コンテンツ-ヒルトップ戦略

コンテンツ-ヒルトップ戦略(Content Hilltop Strategy)とは、特定の大きなトピックにおいて、自社サイトがその分野で最も権威のある専門情報源であると検索エンジンやAI(LLM)に認識させるための、高度なコンテンツマーケティングの手法です。

日本では、トピッククラスター戦略と呼ばれるケースが多いです。

この戦略では、特定の大きなトピックについて、その分野の”教科書”となるような網羅的なページ(ピラーページ)を作成し、そこから個別の詳細なテーマを解説したページへリンクを繋ぎます。

AIは、断片的な情報よりも、体系的に整理された情報を好んで学習します。

この構造を作ることで、AIはそのトピックについて学ぶ際に、あなたのサイトを「最も信頼でき、効率的に学べる中心的な情報源(ハブ)」として認識し、関連する様々な質問に対して引用されやすくなるのです。

具体的な対策方法

- 自社のテーマ(例:「マーケティングオートメーション」)で、全体像を解説するピラーページを作る。

- ブページで取り上げた個別のテーマについて、”専門書”や”各章”のように、それぞれを深く掘り下げて解説するクラスターページを作る。(例:「機能比較」、「導入事例」、「費用相場」など)

- ピラーページから、「機能比較」「導入事例」「費用」といったクラスターページへ内部リンクを張る。

- 全てのクラスターページからは、必ず親であるハブページへリンクを返します。

なお、コンテンツ-ヒルトップ戦略(トピッククラスター戦略)について詳しくは下記の記事をご参照ください。

サイテーション(言及・引用)の増加

サイテーションとは、自社のウェブサイトへのリンクがなくても、第三者のサイトやSNS、公的文書などで、会社名、サービス名、ブランド名、住所、電話番号などが言及されることを指します。

LLMは、Web全体での言及の数や文脈を評価し、その企業やブランドの「知名度」や「社会的な信頼性」を判断します。

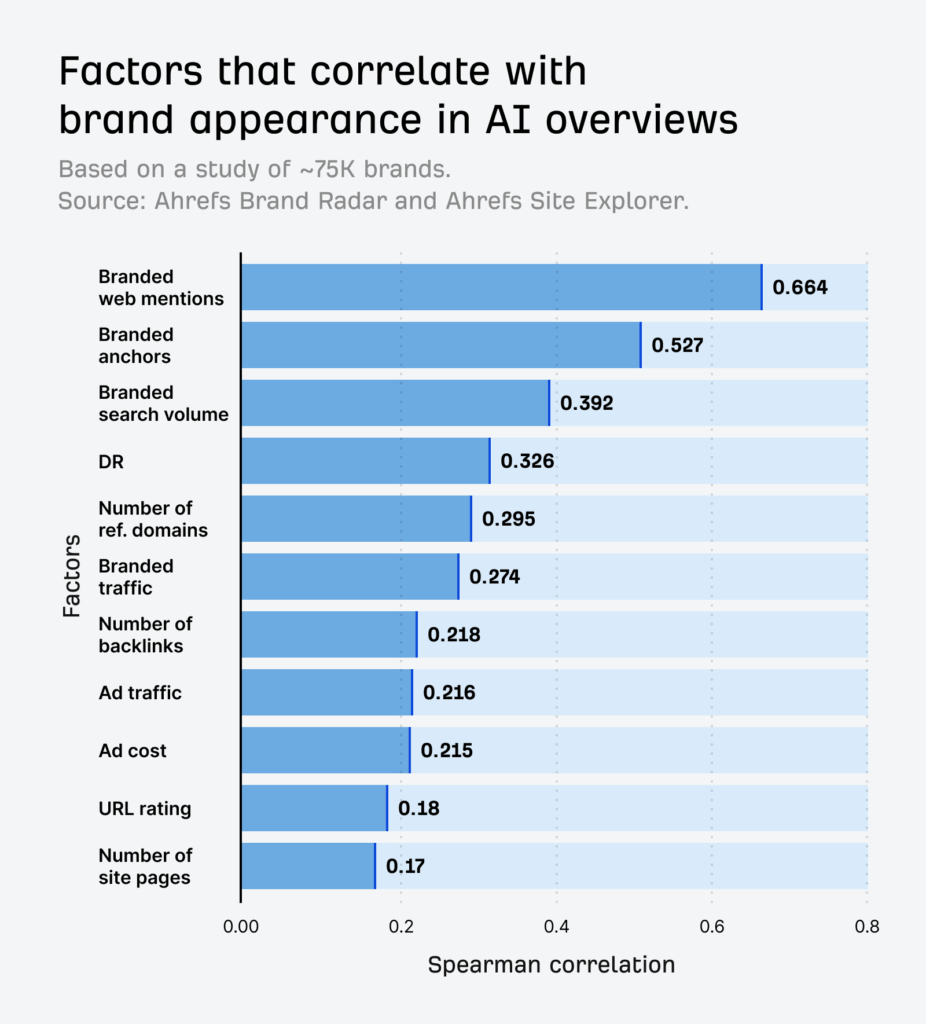

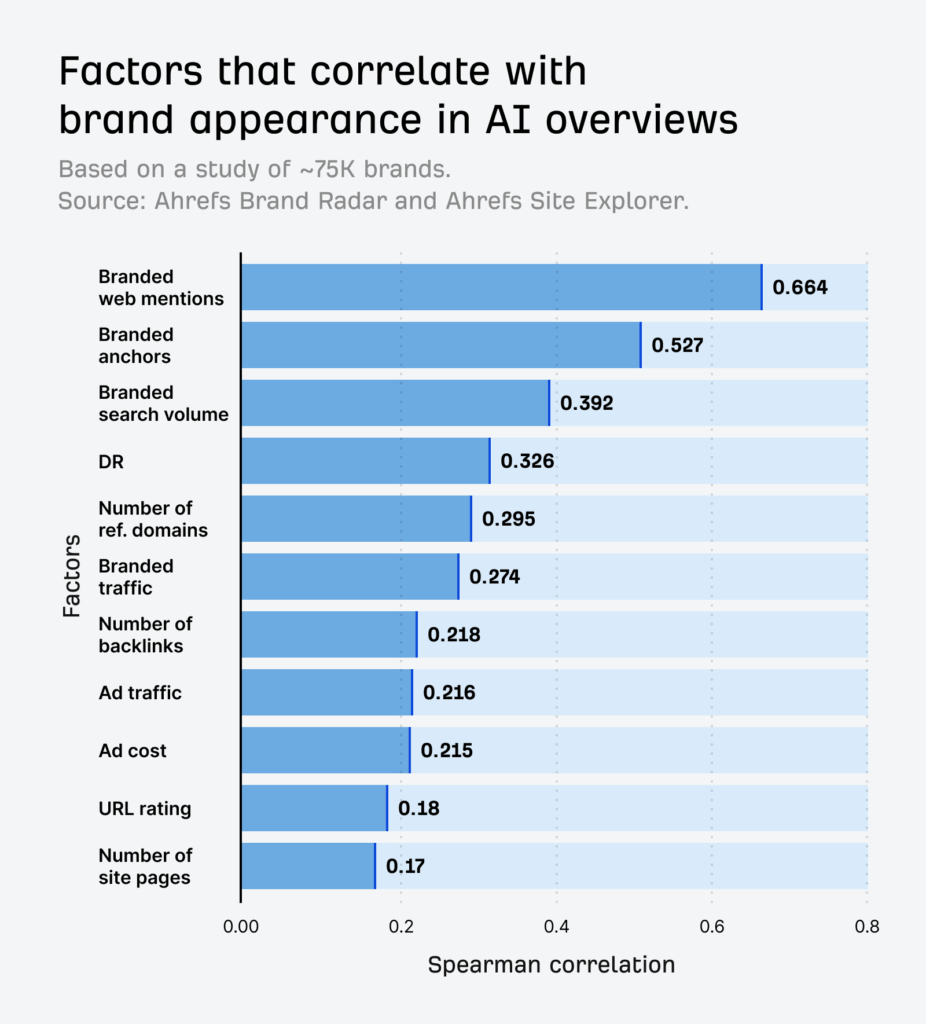

実際、Ahrefsが行った調査では、ブランド名のサイテーション(Branded web mentions)が最もAIによるブランド推奨と相関関係があることがわかりました。

次点で、ブランド名がアンカーテキストとなったリンク、指名検索数、DR(ドメインレート)、参照ドメイン数と続きます。このことから、サイテーションに加えて被リンクや指名検索数など、これまでのSEOで重視されてきたことが引き続き重要なことがわかりますね。

公的機関、業界の権威あるメディア、専門家のブログなど、信頼性の高い情報源から数多く言及されるほど、LLMは「この企業は、この分野における重要な存在である」と認識し、回答を生成する際に優先的に引用するようになります。

具体的な対策方法

- プレスリリースの積極的な活用:新サービスの発表、イベント開催、経営情報など、社会的なニュース価値のある情報を発信し、メディアからの言及を促します。

- 業界メディアへの寄稿・取材協力:専門メディアに記事を寄稿したり、専門家として取材に協力したりすることで、権威あるサイトからの言及を獲得します。

- イベントへの登壇や共催:業界のカンファレンスやウェビナーに登壇し、そのレポート記事などで社名や登壇者名が言及される機会を作ります。

- SNSでの継続的な情報発信:自社の公式アカウントで有益な情報を発信し、ユーザーからの自然な言及(UGC: User Generated Content)を促進します。

- 広報活動の強化:サービスや企業の知名度を高められるように広報活動を強化することでサイテーションが得られる可能性を高められます。

被リンクの獲得

被リンク(外部リンク)は、従来のSEOでも重要でしたが、LLMOにおいても重要です。

実際、先ほど紹介したAhrefsの調査データにおいても、サイテーションに続き、「ブランド名がアンカーテキストとなったリンク」「DR」「参照ドメイン数」など、被リンク関連の指標がブランド推奨における上位要素にランクインしていました。

公的機関、教育機関、業界で権威のあるメディアといった信頼性・権威性・関連性の高いサイトからリンクを獲得することは、AIに対して「このサイトは、その分野において信頼できる重要な情報源である」という事を証明できます。

SEOとの違いとしては、LLMOにおいては自社サイトと関連性の低いWebサイトからの被リンクはあまり重要視されない点です。SEOでは、関連性の低いWebサイトであっても権威性が高かったり、トラフィック獲得になりやすかったりする場合は一定の被リンク効果があるとされてきました。LLMOではそうしたサイトからの被リンクの重要性が薄れていると、AhrefsのRyan Law氏によって示されています。

具体的な対策方法

- 独自調査の結果など、他メディアが引用したくなるような質の高い一次情報を発信する。

- 業界メディアに専門家として記事を寄稿し、自社サイトへのリンクを設置してもらう。

- プレスリリースを配信し、ニュースサイトからの自然なリンク獲得を狙う。

- 関連性の高いWebサイトに相互リンクを打診する。

エンティティ分析と強化

LLMOを進めるうえで「エンティティ」の概念について理解し、分析・強化することは欠かせません。

エンティティとは、単なるキーワードではなく、LLMが認識する人・組織・製品・場所・概念といった「固有の存在」を指します。LLMは、これらのエンティティ間の「関係性」を学習することで、世界の物事を理解しています。

したがって、自社ブランドがAIによる対話などで自然に、かつ肯定的に言及されるためには、LLMが自社ブランドをどのようなエンティティとして認識し、何と関連付けているかを理解し、意図的に強化していくことが不可欠です。

①現状分析 ― LLMはあなたのブランドをどう見ているか?

まず、LLMが自社ブランドをどのように認識しているかを調査(監査)します。Clearscope社の創設者であるBernard Huang氏が提唱する、GoogleのLLMの思考プロセスを模倣した以下の3つの視点での分析が有効です。

LLMは、ページに書かれている内容(ボディテキスト)から自然言語処理(NLP)を用いてトピックや主要な概念(エンティティ)を抽出します。

実践方法

Google Natural Language APIなどのツールを使い、自社の主要な記事にどのようなエンティティが含まれているかを分析します。

LLMは個々のページだけでなく、サイト全体の傾向も分析します。例えば、「このサイトは全体として、どのトピックに集中しているか(Site focus score)」といった指標で、サイト全体の専門性を評価していると考えられています。

実践方法

Geminiなどの対話型AIに「(自社名)が権威を持つトピックは何ですか?」と直接質問してみます。これにより、LLMがサイト全体に対して抱いているイメージ(サイトレベルのエンティティ)を把握できます。

どのようなサイトから、どのような言葉(アンカーテキスト)でリンクされているかは、ブランドの専門性を示す強力なシグナルです。

実践方法

Ahrefsなどのツールで被リンクのアンカーテキストを分析し、第三者からどのようなトピックと関連付けられているかを確認します。

②戦略立案 ― あるべき姿とのギャップを埋める

現状分析で明らかになった「LLMが認識しているブランドイメージ」と、「自社が本来発信したい、権威を持ちたいトピック」を比較します。

もしそこにギャップがあれば、それが強化すべき領域です。例えば、「当社は『BtoBマーケティング』の専門家として認識されたいが、現状では『Web制作会社』としてのエンティティが強い」といった課題が見つかるかもしれません。

その場合は、『BtoBマーケティング』に関連する質の高いコンテンツを新たに作成・発信といった施策を実施することで、LLMが抱くブランドイメージを理想の姿へと戦略的に近づけていく必要があります。

E-E-A-Tの確立

E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったもので、元々はGoogleの検索品質評価ガイドラインで重視されていた概念です。

これはLLMOにおいても、情報の質を担保する上で極めて重要な要素となります。

LLMは、信頼できる情報源からの学習を優先するため、E-E-A-Tが確立されたサイトは高く評価されます。

- 経験:実際に製品を使用した体験、サービスを提供した実績など、 firsthand(直接)の経験に基づいているか。

- 専門性:特定のトピックについて、深い知識やスキルを持っているか。

- 権威性:その分野の第一人者として、他者から広く認知・参照されているか。

- 信頼性:発信される情報が正確で、透明性が高く、ユーザーが安心して信じられるか。

以上のような点を理解し、自社サイトのE-E-A-Tの確立を目指しましょう。

具体的な対策方法

- 著者・監修者情報の明記:記事ごとに、その分野の専門家である著者や監修者の詳細なプロフィール(経歴、資格、実績、SNSリンクなど)を掲載します。

- 運営者情報の透明化:企業の詳細な会社概要、所在地、連絡先、事業内容を明確に記載し、透明性を確保します。

- 一次情報・公的データの引用:主張の根拠として、独自の調査データや官公庁、研究機関が発表している信頼性の高いデータを引用し、引用元を明記します。

- ケーススタディや導入事例の充実:実際にサービスを導入した顧客の成功事例を具体的に紹介し、「経験」と「実績」を証明します。

指名検索の増加

指名検索とは、ユーザーが会社名、個人名、ブランド名、サービス名などを直接検索窓に入力して検索することです。指名検索の数が多いということは、そのブランドが世の中に広く認知され、関心を持たれている明確な証拠となります。

LLMは、この指名検索の多さを「ブランドの権威性」や「人気の指標」として捉える傾向にあります。

多くの人がわざわざ名前で検索するブランドは、そのカテゴリにおいて重要な存在であるとAIが判断し、関連する質問への回答で言及・推奨されやすくなるのです。

これは、オンライン施策だけでなく、オフラインも含めた総合的なブランディング活動がLLMOに影響を与えることを意味します。

具体的な対策方法

- 広報・PR活動の強化:テレビ、雑誌、Webメディアなど、多様な媒体で露出を増やし、ブランドの認知度を向上させます。

- SNSでのインタラクティブな活動:X(旧Twitter)やInstagramなどで、ユーザー参加型のキャンペーンや話題になるコンテンツを発信し、ブランドへの関心を高めます。

- 質の高いコンテンツの継続的発信:オウンドメディアやブログで役立つ情報を発信し続け、「この情報といえば、あの会社」という第一想起を獲得します。

- オフラインでの活動:展示会への出展やセミナーの開催など、直接的な顧客接点を増やすことで、ブランド名の記憶を促します。

LLMOの”原理原則”となる大切な考え方も理解しておこう

ここまで、様々な施策を紹介してきましたが、具体的な対策方法については、自社のサービスや競合/市場の状況、その時々の流行などに応じて変化をします。

一方で、そもそもどういった点をクリアすれば、LLMOで成功できるのか(AIに選ばれやすくなるのか)、原理原則となる大切な考え方を理解しておけば、自分たちでその都度最適な施策を考え、競合の一歩先を行くことができます。

ここでは、Googleが2023年に取得したAI Overviewに関する特許から読み取れる、AIに選ばれるうえで理解しておきたい5つの考え方について、見ていきましょう。

AIにとっての「情報源」となるコンテンツをサイト内に用意する

AIからのコンテンツ引用を狙う場合は特にですが、そもそもAIにとっての情報源となるコンテンツをサイト内に用意することは必須です。

▼具体的なアクション例

- ターゲットが使用するプロンプトへの回答で引用される可能性のあるコンテンツを用意する。

- よくある質問ページを追加する。

- コンテンツ-ヒルトップ戦略を実施する。

- 自社のブランドの料金や特徴、活用事例などについて書かれたコンテンツを用意する。

AIにとっての「分かりやすさ」を追求する

どれほど価値の高い情報も、AIがその内容を正確に理解できなければ意味がありません。

人間にとって読みやすいだけでなく、システム(AI)が情報を解釈しやすいように、サイトやコンテンツの構造を最適化するという視点が不可欠です。

これには単に文章を分かりやすく書くだけでなく、HTMLの構造を論理的にしたり、「この情報は著者に関する情報です」「これは製品のスペックです」といった具合に、情報に意味のタグ付け(構造化データ)を行ったりすることも含まれます。

AIにとって分かりやすい構造で情報を提供することで、内容を誤解されるリスクを減らし、的確な文脈で引用される可能性を最大化できます。

▼具体的なアクション例

- 見出し(H1, H2, H3)を使い、コンテンツの論理構造を明確にする。

- 結論ファーストな文章にする。

- 著者情報、企業情報、Q&Aなどの構造化データを適切に実装する。

- 専門用語には注釈をつけたり、平易な言葉で説明を加えたりする。

AIから「信頼」される

AIから自社の発信している情報に「信頼性」があることを証明する必要があります。

ただし、ただ自分たちで「この情報は信頼できる」と主張するだけでは意味がありません。

Web全体を俯瞰する客観的な三人称の視点で、その情報が本当に信頼に足るかを判断しています。つまり、「自称」の専門性ではなく、「他者からの評価」こそが信頼性の証明となるのです。

これは、権威あるメディアからの言及(サイテーション)、公的機関のサイトからの被リンク、業界の専門家によるレビューなど、第三者による客観的な評価をどれだけ集められるかが重要であることを意味します。

AIにとって、これらの外部からの評価は「この企業の情報は、多くの信頼できる主体が認めている安全な情報源だ」という強力なシグナルになります。

▼具体的なアクション例

- プレスリリースを配信し、第三者メディアからの言及を獲得する。

- 業界団体や公的機関に加盟し、そのサイトに掲載してもらう。

- 専門家やインフルエンサーに自社製品をレビューしてもらう。

AIに唯一無二の「専門家」として頼りにされるようになる

LLMは、Web上に溢れるありきたりな情報を再構成するだけでなく、常に新しく、より深い洞察をもたらす情報を探しています。そこで圧倒的な優位性を持つのが、自社でしか提供できない「一次情報」や「独自データ」です。

他社のコンテンツをまとめただけの記事は、LLMにとって学習価値が低いと判断されます。一方で、自社で行った市場調査のレポート、長年の事業で蓄積した独自のノウハウ、特定の顧客課題を解決した詳細なケーススタディなどは、AIにとって他に代替のきかない貴重な情報源となるのです。

このように「唯一無二の専門家」としてのポジションを確立できれば、AIはそのトピックにおける権威・専門家としてあなたの会社を認識し、優先的に引用するようになります。

▼具体的なアクション例

- 独自のアンケート調査や市場分析を行い、レポートとして公開する。

- 製品開発の裏側や、社内の専門家だけが知るノウハウを記事にする。

- 顧客の成功事例を、具体的な数値やプロセスを交えて詳細に解説する。

AIに「正しい情報」を渡す

AIは学習する情報に誤りがあれば、誤った回答を生成してしまいます(ハルシネーション)。

自社のサービスについて正確に言及してもらうためには、公式情報として「これが正解です」という明確な情報をAIに渡す必要があります。

まず大前提、自社のWebサイトの会社概要やサービス紹介ページにおいて、一貫性のある正確な情報を記載しておくようにしましょう。古い情報を放置したり、サイト内で表記揺れ、発信している情報にコンテンツ間で不一致があったりすると、AIはどれが正しい情報か判断できず、不正確な回答を生成する原因となります。

また、自社だけでなく外部のWebサイトで発信されている情報にも目を配りましょう。

▼具体的なアクション例

- 会社概要、サービス内容、料金体系などの情報を常に最新の状態に保つ。

- サイト全体で、会社名、サービス名、専門用語などの表記を統一する。

- 外部サイトで自社に関する誤った情報を見つけたら、修正を依頼する。

LLMOの効果測定と評価方法

LLMOの施策効果を正しく把握するためには、従来のSEO指標だけでなく、AIによる自社情報の引用実績やブランドの言及状況をチェックすることが重要です。

具体的には、GoogleのAI Overviewで自社サイトが引用されているかを定期的に確認したり、ChatGPTなど大規模言語モデルの応答例を収集して手動・ツールで引用有無を調査します。

また、GA4の参照元分析を活用し、LLM経由と思われる新たな流入やコンバージョン動向を把握することも重要です。

さらに、効果測定用のデータ追跡アーキテクチャや関連ツールを導入することで、AIによる自社情報の参照頻度や流入の変化を継続的にモニタリングできるでしょう。

下記は主な効果測定の項目例です。

| 指標 | 測定方法 |

|---|---|

| AI Overviewでの引用数 | AI検索画面での手動チェック |

| LLMによる記事の引用 | ChatGPT等での応答確認・専用ツール利用 |

| LLMによるブランドの言及 | ChatGPT等での応答確認・専用ツール利用 |

| GA4によるAI経由の新規流入・CV測定 | GA4の活用 |

引用・流入の推移を定点観測し、PDCAを回すことがLLMO時代の成否を分けるポイントです。

参考:https://www.bridge-world.jp/seo/column/about_llmo/

LLMOの効果測定ツール

LLMO対策の効果を正確に把握するためには、分析ツールの活用が欠かせません。

以下にツールを紹介していきます。なお、日本国内向けには優れたツールが登場していないのが現状です。

※Profoundなど英語圏向けには優秀なツールがあります。

GA4(Google Analytics 4):AIからのサイト流入計測

Google Analytics 4では、ChatGPTなどのAIプラットフォームから自社サイトへどれだけのユーザーが訪れたかを計測することができます。

AIからの参照元(リファラー)を特定し、LLMO施策によるトラフィックやコンバージョンへの貢献度を把握可能です。

Profound:AI上の可視性・言及の直接計測※主に英語圏向け

Profoundは、特定の質問(プロンプト)に対して、自社がAIの回答にどれだけ表示・引用されたかを直接計測できる先進的なツールです。AI上でのプレゼンス(存在感)を具体的な数値で可視化します。

AI可視性や対策プロンプトリストができる優れたツールですが、主に英語圏向けです。

AI Optimization by Semrush Enterprise:AI可視性の分析とSEO施策の統合

AI Optimization by Semrush Enterpriseは、SEOツール大手のSemrushが提供する、LLMOに特化したソリューションです。AIの回答に引用されるためにどのようなコンテンツが必要か分析し、既存のSEO施策と統合して管理できるのが強みです。

LLMOチェックリストで自社の状況を確認しよう

LLMOチェックリストを表にまとめました。

下記の内容以外のさらに細かい要素も含めたLLMOチェックリストのダウンロードはコチラ

| フェーズ | チェック項目 | ✔️ |

|---|---|---|

| 1. 戦略/計画/準備 | LLMOを通じて達成したい最終的な目標は明確か? | ☐ |

| ターゲットプロンプトリストは定まっているか? | ☐ | |

| 適切なKPIの設定はできているか? | ☐ | |

| 2. 前提条件 | 従来型のSEO対策は十分にできているか? | ☐ |

| 3. コンテンツ領域 | 会社概要、製品・サービスの詳細情報が漏れなく網羅されているか? | ☐ |

| FAQページの充実:ユーザーが抱くであろう疑問とその回答が、詳細に記載されているか? | ☐ | |

| 専門性の高いコンテンツ:ブログ記事、導入事例、ホワイトペーパーなどで、専門的な情報が発信されているか? | ☐ | |

| AIにわかりやすいコンテンツとなっているか?(明確さ、簡潔さ、論理的構造は適切か) | ☐ | |

| 4. テクニカル領域 | 構造化データの実装:企業情報、製品情報、FAQなどがSchema.orgなどで正しくマークアップされているか? | ☐ |

| 表示速度は遅すぎないか? | ☐ | |

| 5. 外部領域 | Googleビジネスプロフィールの最適化;情報は最新か?写真や口コミへの返信は適切か? | ☐ |

| Wikipediaページの作成・更新:客観的な事実と信頼できる引用元に基づき、情報が整備されているか? | ☐ | |

| プレスリリースの配信:定期的にニュース価値のある情報を発信しているか? | ☐ | |

| 信頼できる第三者メディア(新聞、業界専門サイトなど)に掲載されているか?(競合よりも十分に) | ☐ | |

| 各種レビューサイトで肯定的な評価を得られているか?また、その仕組みがあるか? | ☐ | |

| 権威のあるサイトから自然な形でリンクを獲得できているか? | ☐ | |

| サイテーション(引用・言及): 公式サイト以外で、企業名、住所、電話番号などが正確に記載されているか? | ☐ | |

| コンテンツの著者や監修者はそのトピックにおいて十分な専門性や権威性が認められているか? | ☐ | |

| 6. 継続的な改善 | 定期的な出力チェック: ターゲットとするAIで、自社に関する回答を定期的に確認しているか?(月1回など) | ☐ |

| 回答内容の分析: 回答の正確性、情報源、競合との比較などを記録・分析しているか? | ☐ | |

| 情報源の特定と改善: AIが参照している情報源を特定し、誤りがあれば修正を試みているか? | ☐ | |

| フィードバックの送信: AIの回答に誤りがあった場合、AIのフィードバック機能を活用しているか? | ☐ | |

| レポーティングと共有: 分析結果を定期的に関係者に報告し、次の施策に繋げているか? | ☐ |

LLMOはプロに任せるのも選択肢

LLMOは、LLMの技術理解やエンティティ分析など、従来のSEOとは異なる高度な専門知識が求められます。自社での対応が難しい場合、専門の支援会社やコンサルタントに任せるのも有効な選択肢です。

専門家は最新の動向を捉えた戦略立案から効果測定までを一貫してサポート。その知見を活用することで、自社はコア業務に集中しつつ、効率的にAI時代でのプレゼンス向上を目指せるでしょう。

私たちシュワット株式会社でも、LLMOコンサルティングサービスを提供しています。

ぜひ以下よりチェックしてみてください。

LLM(大規模言語モデル)の仕組みも理解しておこう

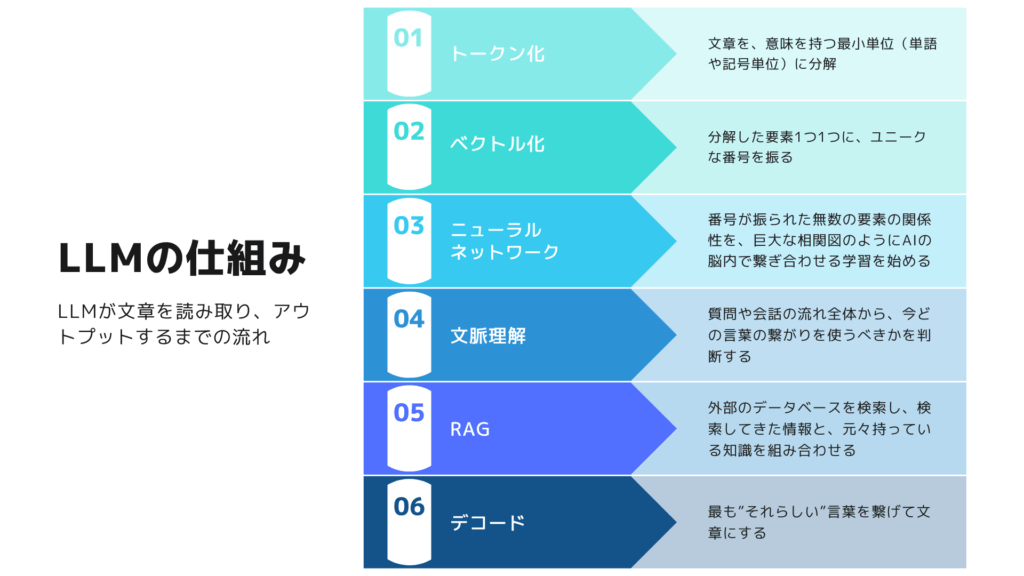

LLMOの実施にあたり、LLMがどのように文章を読み取り、アウトプットしているのか、その仕組みについて理解しておくことも大切です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

STEP① 言葉を意味を持つ最小単位(単語や記号)に分ける(トークン化)

AIはまず、人間が話す言葉の文章をそのまま理解することはできません。

そこで、文章を「単語カード」のように、意味を持つ最小単位(単語や記号)に分解します。

これが「トークン化」です。

例えば、「東京タワーは高い」という文章は、「東京」「タワー」「は」「高い」という4つに分けられます。

この下準備によって、AIは言葉をデータとして扱えるようになります。

STEP② 分解した要素に番号を振る(ベクトル化)

次に、AIは分解した要素1つ1つに、ユニークな番号を振っていきます。

これが「ベクトル化」です。

番号はランダムに降られるのではなく、例えば「東京」と「タワー」のように関連性の強い単語には近い番号を、「東京」と「バナナ」のように関連性の薄い単語には遠い番号を振ります。

これにより、AIは単語同士の”距離感”や”関係性”を数字として把握できるようになります。

💡 LLMOのヒント

Web上でブランド名と特定のキーワード(例:「DX支援」と「〇〇社」)が頻繁にセットで語られると、AIの中でその2つの単語の”距離”が縮まります。これが、関連質問で引用されやすくなる土台となります。これはLLMOで大切な「エンティティ」の概念を理解するヒントにもなるでしょう。

STEP③言葉の関係性を脳内で繋ぎ合わせる(ニューラルネットワーク)

ここからがAIの頭脳である「ニューラルネットワーク」の出番です。

AIは、番号が振られた無数の要素の関係性を、巨大な相関図のように脳内で繋ぎ合わせる学習を始めます。

「『高い』という言葉は、『東京タワー』だけでなく『値段』や『理想』とも繋がりやすい」といったパターンを何億通りも学習します。

この複雑な相関図こそが、AIの”知識”の正体です。

STEP④ 文の流れから、最適な言葉を選ぶ(文脈理解)

AIは、単語の関係性だけでなく、文全体の流れ(文脈)も考慮します。

例えば、「あの『はし』を取って」と言われた時、食卓の場面なら「箸」、川辺の場面なら「橋」を選ぶのが自然です。

AIも同様に、質問や会話の流れ全体から、今どの言葉の繋がりを使うべきかを判断します。

この文脈理解力があるからこそ、AIはトンチンカンな回答ではなく、自然な会話ができるのです。

💡 LLMOのヒント

LLMの文脈理解力のことを考慮するお、ユーザーがどのような状況(文脈)で貴社のサービスを必要とするのかを想定し、その具体的な悩みに答えるコンテンツを用意することが重要だという事がわかります。AIは、その文脈に最もフィットする情報として貴社のコンテンツを選びやすくなります。

STEP⑤ 外部の最新情報も検索し知識と組み合わせる(RAG)

LLMは、学習した膨大な知識だけを頼りに回答しようとすると、情報が古かったり、時にはもっともらしい嘘(ハルシネーション)をついてしまう弱点があります。 そこで、より正確で最新の回答をするために「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という仕組みが使われます。

RAGとは、質問を受けると、まず関連する情報を外部のデータベース(Webサイトなど)から検索してきます。そして、その検索してきた新鮮な情報と、元々持っている知識を組み合わせて、回答を生成する技術です。

AIチャットの回答に出てくる引用元やソースのリンクは、このRAGが機能している証拠です。

💡 LLMOのヒント

RAGの仕組みがあるからこそ、私たちのWebサイトがLLMの回答の引用元として選ばれるチャンスが生まれます。自社サイトを、LLMが「カンニング」したくなるような、専門性・信頼性が高く、分かりやすく構造化された情報源として整備しておくことが、LLMOにおいて極めて重要になります。

STEP⑥ 最も”それらしい”言葉を繋げて文章にする(デコード)

最後に、あなたが「東京で一番高い建物は?」と質問すると、AIは脳内の巨大な相関図と文脈を基に、「次に来る確率が最も高い言葉は何か?」を予測し、文章を組み立てます。

- 「東京」と「高い建物」というカードが来たな…

- 脳内の相関図だと、次は「スカイツリー」が最も”それらしい”ぞ。

- 「スカイツリー」の次は「です」だな。

この高速な予測を繰り返すことで、AIは人間が読んでも自然な回答文を生成しているのです。

これが「デコード」です。

LLMOに関するよくある質問

効果が出るまで、どのくらいの期間が必要ですか?

施策の内容や競合状況にもよりますが、一般的には3ヶ月〜6ヶ月程度で初期的な効果が見え始めることが多いです。AIがWeb上の情報を学習・評価し、回答に反映するまでには一定の時間が必要なため、中長期的な視点での取り組みが重要です。

LLMOの費用はどのくらいかかりますか?

依頼する内容によりますが、一般的な費用相場は以下の通りです。

- 初期診断・調査: 20万円〜100万円程度

- 月額コンサルティング: 月額40万円〜70万円

まずは自社の状況を把握するための「LLMO診断プラン」から始める企業も多いです。

既存のSEOコンテンツはLLMOにも有効ですか?

はい、非常に有効です。

特に、ユーザーの具体的な疑問に答える専門性や独自性の高いコンテンツは、LLMOにおいても高く評価されます。

LLMOは既存のSEO資産を無駄にせず、その価値をさらに高める取り組みと考えることができます。

どのような成果(KPI)を目指せますか?

LLMOでは、主に以下の指標をKPIとして設定します。

- AI回答における引用・表示回数

- 生成AI経由のウェブサイト流入数

- ブランド名の指名検索数の増加

- 最終的なお問い合わせや売上(コンバージョン)

まとめ:AI検索時代を勝ち抜くために

ここまで解説してきた通り、AI検索が主流となる時代においては、従来のSEO戦略だけでなく、LLMOを意識した対策が不可欠です。

今後のロードマップとしては、既存サイトのSEOは引き続き行いながら、構造化データや著者情報の充実、Q&Aコンテンツの拡充など、LLMOを意識した施策も並行して進めていきましょう。

加えて、AIへの引用性や信頼性を高めるため、情報の最新化と明確な発信者開示をする体制構築が必要です。

さらに、AI上での自社サイトの可視性の計測を行い改善を図るなど戦略的に取り組むことで、AI検索結果で選ばれる状態へと進化できます。

「AI検索時代」に適応し、事業を維持・拡大していきましょう。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら