LLM(大規模言語モデル)の進化に伴い、LLMO(大規模言語モデル最適化)が重要になっています。

LLMOにおいてもSEOと同様に「外部対策」が有効ですが、実施する施策はやや異なります。

具体的には従来の被リンク獲得施策だけでは、AIから「信頼できる情報源」と認識されにくくなっているのです。

詳しくはあとで解説しますが、LLMOではSEOではそこまで重視されていなかった「サイテーション」の重要性が増しています。(なお、被リンクも引き続き重要です。)

そこでこの記事では、LLMOにおける外部対策の重要性や具体的な取り組み方、効果測定方法についてわかりやすく解説していきます。

ぜひご一読ください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらLLMOの外部対策とは?

LLMOの外部対策とは、文字通り自身の運営するWebサイトの外部で行うLLMO対策活動の総称です。

より厳密に定義すると、LLMOの外部対策とは、「AI(LLM)が学習する広範なウェブ空間において、自社サイト、運営組織、または著者個人が『信頼できる情報源』としてどれだけ多く、かつ肯定的に言及・引用されているかを高める全ての活動」のことを指します。

大前提、AIに選ばれるためには、自社や著者の権威性(E-E-A-T)を高め、ウェブ全体で「信頼できる存在(エンティティ)」として肯定的に言及される状態を目指すことが重要となります。

AIに「信頼される情報源」として認めてもらうために自社サイト外で行う活動がLLMOの外部対策なのです。

SEOの外部対策との違い

SEOの外部対策が、主に「被リンク」獲得によって検索エンジンからの信頼性を高める施策であったのに対し、LLMOの外部対策は、AI(LLM)に対して自社サイトや著者が「信頼できる情報源」であることを示す活動を指します。

最大の違いは、SEOが技術的な「リンク」を重視するのに対し、LLMOはリンクの有無にかかわらず「文脈」や「言及(サイテーション)」そのものも重視する点です。

LLMOの外部対策は「サイテーション」が最も影響大!

LLMOの外部対策においては、サイテーションが最も大きな影響を及ぼします。

SEOでは、被リンクの影響が大きかったので、これは大きな違いだと言えるでしょう。

実際、大手SEOツールAhrefs社の調査では、GoogleのAI Overview(旧SGE)では、リンクのないブランド名への言及、すなわち『サイテーション(下図Branded web mentions)』が、従来の被リンクよりもランキングと強く相関することが示されています。

ただし、サイテーションが重要とはいえ、上図の通り「ブランド名がアンカーテキストなった被リンク」「指名検索数」「DR(ドメインレート)」といったほかの指標も重要だということがわかります。

LLMOの外部対策で追うべき4つの項目

Ahrefsの調査データも踏まえ、LLMOの外部対策で追うべき4つの項目は以下の通りです。

- ポジティブなサイテーションの増加

- 指名検索数の増加

- 被リンク数の増加

- エンティティの確立

それぞれもう少し詳しく見ていきましょう。

ポジティブなサイテーションの増加

改めて、サイテーションとは、リンクの有無に関わらず、他サイトやSNS上であなたのサイト名、ブランド名、著者名が「言及」されることを指します

AI (LLM) はテキストの文脈を深く理解します。

「〇〇社の調査によると~」や「△△氏(著者)はこの分野に詳しい」といったポジティブな文脈での言及が増えれば、AIはリンクがなくても「このサイト(運営元)は、このトピックにおける信頼できる情報源だ」と学習します。

指名検索数の増加

指名検索とは、ユーザーが検索エンジンであなたのブランド名、会社名、サイト名、著者名などを名指しで検索することです。(例:「トヨタ」「ドコモ」「シュワット株式会社」など)

多くの人がわざわざ「指名」して検索しているという事実は、そのブランドや運営元が「一般に広く認知され、求められている」という強力なシグナルです。

AIはこうした検索行動のパターンも(間接的に)学習し、その存在の「権威性」や「人気度」を測る指標とします。

被リンク数の増加

被リンクとは、他サイトからあなたのサイトへ向けられたリンク(ハイパーリンク)です。これは従来のSEOでも重視されてきました。

AIにとっても、被リンクは「他者からの推薦」であり、情報の「Authority(権威性)」を判断するための強力なシグナルです。

特に、関連性の高いテーマを扱う、信頼できるサイト(公的機関、業界トップ、大手メディアなど)からのリンクは、AIの評価に強く影響します。

エンティティの確立

エンティティ(Entity)とは、単なるキーワード(文字列)ではなく、AIによって「実在する固有の概念(モノ・コト・人・組織)」として認識されることを指します。

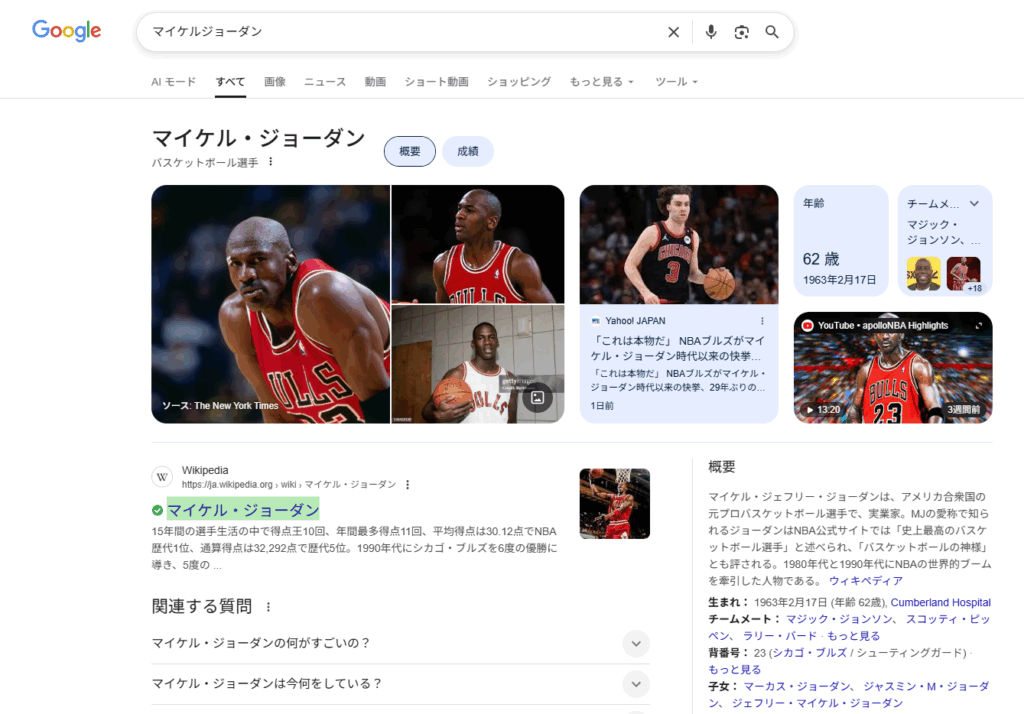

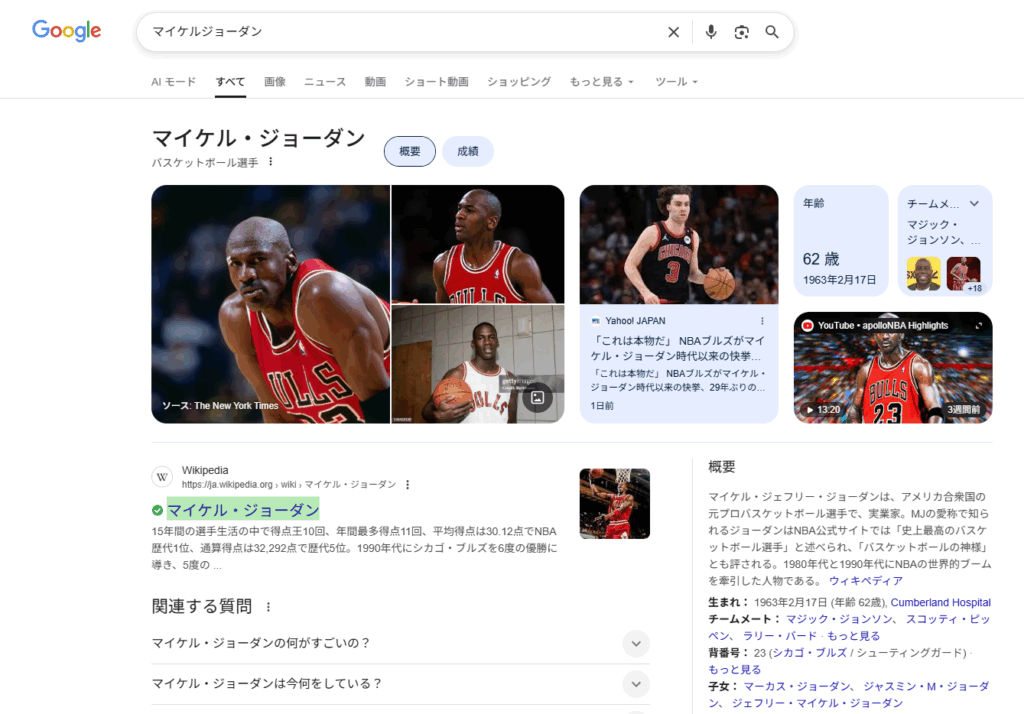

例えば、AIに「マイケル・ジョーダン」というテキストは、単なる文字列ではなく、偉大なバスケットボール選手として認識されています。

このエンティティの確立は、LLMO外部対策の”究極的なゴール”です。

AIがあなたの会社やブランドを「単なる文字列」ではなく、「〇〇業界で××の専門性を持つ、信頼できる実在の組織」という“エンティティ”として確立・認識すれば、そのエンティティ(あなた)が発信する情報全体の信頼性が底上げされます。

AIが「〇〇社(エンティティ)はこう述べている」と、自信を持ってあなたの情報を回答の根拠として引用できるようになったり、「○○のおすすめサービスは?」とユーザーに聞かれた際に、あなたのブランドを推奨してくれたりするようになるのです。

上記の「サイテーション」「指名検索」「被リンク」はすべて、このエンティティを確立・強化するための手段と言えます。

LLMO外部対策の具体的な施策リスト

それでは、LLMO外部対策で具体的にどのような施策を実施すべきか見ていきましょう。

【難易度:低】 すぐに着手できる「土台」作りの施策

時間や手間はかかるが、専門スキルや高額予算は不要な施策を紹介します。

また、そもそも土台となる施策のため、実施は基本的に必須です。

プロフィールの作成と整備

自社Webサイト以外も含めたプロフィールの作成と、一貫性を保つために情報の整備を行いましょう。

実施が推奨される事項としては下記の通りです。

| 実施事項 | 詳細 |

|---|---|

| Googleビジネスプロフィール | 優先的に登録・最適化しましょう。特に店舗型ビジネスの場合は必須です。AIにとって、Googleのデータベースに登録されている=「実在する信頼できる組織」という強力なシグナルになります。 |

| 主要SNSの公式アカウント整備 | X(旧Twitter)、Facebook、LinkedIn、Instagramなど。プロフィール欄に「公式サイトのURL」「事業内容」「所在地」を、公式サイトと違わないように(表記揺れなく)記載します。 |

| NAP情報(名前, 住所, 電話番号)の統一 | 非常に重要です。公式サイト、SNS、ビジネスプロフィール、その他のポータルサイト(業界団体、求人サイトなど)に記載する「会社名(サイト名)」「住所」「電話番号」の表記を完全に統一します。表記がバラバラだと、AIが「これらは同じ組織だ」と認識(エンティティ化)するのを妨げます。 |

| 外部サイトの情報統一 | ポータルサイト(食べログなど)をはじめとする外部のサイトで自社や自社サービスが紹介されている場合、情報をできるだけ統一してください。必要に応じて外部サイトに情報の変更を依頼しましょう。 |

被リンク/サイテーションの「受け皿」となるコンテンツ作成

被リンク/サイテーションの受け皿となるのは基本的に各種コンテンツです。

以下のようなコンテンツを作成しましょう。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| 商品/サービス/会社紹介ページ | 自社の商品やサービス、会社情報を紹介するページを作成しましょう。そうしたコンテンツはポータルサイト等で紹介される際の被リンク先であり、サイテーションを集めるうえでも情報源になります。 例:弊社のLLMO対策サービス紹介ページ |

| ブログ記事 | 「役に立つ情報」を発信し続けることが、将来的な被リンクや言及の土台となります。弊社のサイトもブログ記事が他社に参考情報として記載されることで、多くの被リンク/サイテーションを得ています。 |

構造化データの実装

構造化データとは、人間ではなくAI(機械)に、情報を伝えるための技術です。

サイトのHTMLに、AI(機械)が読み取れる形式で「私たちは何者か」について、明記しましょう。

構造化データの実装にはHTMLの編集技術が求められますが、難易度は低くエンジニアでなくとも対応可能です。

難しいと感じた場合は外注するのも選択肢です。

以下のタイプの構造化データから実装してください。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| Organization | トップページに、「組織名」「公式サイトURL」「ロゴ」「SNSプロフィールリンク」「住所」などを構造化データとして実装しましょう。AIに対して、 |

| Person | 記事ページに、著者の「氏名」「所属」「専門分野」「SNSリンク」などを構造化データとして実装し、「この記事は〇〇の専門家が書いた」とAIに伝えます。 |

なお、構造化データについて、実装方法など詳しくは下記の記事をご覧ください。

【難易度:中】 専門性と認知度を高める施策

継続的な努力や、ある程度の予算・専門知識が必要な施策を紹介していきます。

一次情報の発信

特に被リンクを得るうえでは、最も効果的な施策の一つです。

独自の「業界動向調査」「アンケート結果」「大規模なケーススタディ」などを公開しましょう。

他社サイトやSNSで参考になる情報として、引用・紹介されます。

冒頭の「LLMOの外部対策は「サイテーション」が最も影響大!」という箇所で、Ahrefs社の調査データを弊社が引用しているのがまさにこれです。Ahrefs社は弊社経由で被リンクとサイテーションの両方を獲得しています。

一次情報は、次に紹介するプレスリリースとして配信するのも有効です。

プレスリリースの戦略的配信

プレスリリースを配信することは、以下のように複数の点でLLMOに好影響です。

- 配信内容が多くの人の目に触れるため認知度向上や被リンク/サイテーション/指名検索の増加につながる

- そもそもプレスリリース配信するだけで複数メディアに掲載されるため、サイテーションが確実に増える

以下のような情報をプレスリリースで配信しましょう。

| 配信内容 | 詳細 |

|---|---|

| 一次情報の配信 | 前述の「業界動向調査」「アンケート結果」「大規模なケーススタディ」といった一次情報を配信 |

| サービスリリース・アップデート情報 | 新サービスをリリースした際やアップデートした際などには、積極的に配信 |

渡邉

渡邉おすすめの配信サービスはPR Timesです。

被リンク営業

被リンク営業とは、自社の情報が勝手に他のサイトに引用されるのを待つのではなく、能動的に引用や掲載依頼を行うことです。

アナログな手段で一件非効率ですが、知名度の低い企業が被リンクを集めるうえでは最も有効な場合もあります。

具体的には、以下のようなことを行います。

- 関連性の高いウェブサイトや影響力のあるウェブサイトを選定し

- メールや電話、SNSなどを活用してアプローチ

- リンク掲載のメリットを伝え、交渉を進める

被リンク営業のやり方やポイントについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連性の高いポータルサイトへの掲載

ポータルサイトは予算がかかる場合もありますが、難易度は低く、またAIに「エンティティ(実在する組織)」として認識させる上で非常に有効です。

ポータルサイトとは、特定の業界、業種、地域、趣味など、特定のカテゴリに特化したWebサイトのことです。(例:食べログ、ホットペッパービューティー、弁護士ドットコム、マイナビ、業界団体の会員一覧ページ、地域の商工会議所リストなど)

AIは、公式サイト以外の第三者の情報源も参照して「その組織(エンティティ)が本当に実在するか?」「どの分野の専門家か?」を検証しています。

ポータルサイトに掲載されていると、AIはあなたの組織を「実在する信頼できる存在」として認識しやすくなります。

SNSでの情報発信

SNSをうまく活用して、AIが「このアカウント(組織)はこの分野に詳しい」と学習してもらえることを目指しましょう。

運用時には、自社記事のリンクを貼るだけでなく、業界ニュースへの「専門家としての見解」をSNS上で(自らの言葉で)発信するのもおすすめです。

他の専門家や関連企業とSNS上で積極的に議論・交流することで、「そのコミュニティ(業界)における一員(エンティティ)」としての認知をAIに学習させることができます。

SEOやLLMOでのSNS活用のポイントについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

デジタル広告の配信

デジタル広告の配信により、認知度が向上することで、指名検索数やサイテーションの増加につながります。

ディスプレイ広告や動画広告(YouTubeなど)を使い、「(サービス名)といえば(会社名)」という想起(=指名検索)を促しましょう。

また、リスティング広告を指名検索に対して配信することで、自社のブランド名やサービス名で検索された際に、他社に表示枠を取られないよう、最低限の広告を出稿して機会損失を防ぐことができます。

【難易度:高】 揺るぎない「権威性」の確立につながる施策

業界での権威として認識されることを目指すうえで必要な施策を紹介します。

ただし、高額な予算や強いコネクション、ハイレベルなノウハウが求められます。

外部メディアへの寄稿

業界で権威のある大手メディアや専門誌に、自社の専門家(著者エンティティ)が記事を寄稿しましょう。

著者プロフィール欄からの被リンクと、本文中でのポジティブなサイテーション(「〇〇社の△△氏は~」)の両方を狙うことができます。

公的機関・教育機関(.go.jp / .ac.jp)からのリンク

(難易度は最高クラスですが)大学の研究や公的機関の資料として「引用される」ような、非常に質の高い一次情報(統計データ、研究レポートなど)を作成・公開します。

その結果、公的機関・教育機関(.go.jp / .ac.jp)からのリンクを受けることで、AIから権威性の高いサイトとして認識される可能性は大いに高まるでしょう。

イベント登壇・協賛

業界の権威あるカンファレンスやイベントに登壇・協賛します。

結果的に、イベント公式サイトからの被リンクや、参加者によるSNSでのサイテーションが期待できます。

著書の出版

著書の出版(特に商業出版)は、LLMO対策として非常に強力です。

AIはAmazonや出版社のデータベースも学習しており、著書があることで、その著者や所属企業を「その分野における実在の権威・専門家(エンティティ)」として認識します。

これにより、質の高い言及(サイテーション)、出版社やAmazonからの権威ある被リンク、そして「著者名」や「書籍名」での指名検索の大幅な増加など、複数の側面からAIからの評価が高まります。

オフラインでの認知度向上

マス広告(TVCMや新聞・雑誌広告)や交通広告などを活用することで、幅広く認知を拡大することができます。

なお、かなり予算はかかります。

Wikipediaページの作成

AI(特にGoogle)がエンティティを認識する上で、Wikipediaは非常に重要な参照元です。

Wikipediaは宣伝の場ではありません。作成には「独立した信頼できる情報源による著名な言及」など厳格な基準があり、自社での作成・編集は推奨されません。

上記の【中】や【高】の施策(プレスリリース、メディア露出、イベント登壇など)を地道に続け、第三者が「特筆性がある」と判断して自然にページを作成してくれるのを待つのが王道です。

LLMO外部対策の効果測定方法

LLMO外部対策の効果測定方法について、各項目別にみていきましょう。

それぞれ無料でできる範囲で簡易的に調べる方法と、有料の外部ツールを活用する方法を紹介します。

サイテーション数の測定方法

まずは、サイテーション数の測定方法について見ていきましょう。

無料で調べる方法:Google検索やGoogleアラートを使用

Google検索

最も簡易的な方法です。Google検索で以下のように検索し、どれくらいのページがヒットするか(検索結果数)の増減を定点観測します。

"あなたのブランド名"(完全一致)"あなたのブランド名" -site:yoursite.com(自社サイトを除外)

Google アラート

Googleアラートとは、登録したキーワードが含まれるページがWeb上に公開された際に、通知を受け取ることができるようになる無料サービスです。

自社名や著者名、サービス名をキーワードとして登録しておくと、Web上で新しい言及が発生した際にメールで通知が届きます。

有料で調べる方法:ソーシャルリスニングツール(例: Mention, Brandwatch)を使用

ソーシャルリスニングツールは、各種SNS、ブログ、ニュースサイトなど、膨大なWeb上の言及を自動で収集・分析できるツールです。

ポジティブ/ネガティブな文脈(センチメント分析)まで測定できるものもあります。

指名検索数の測定方法

続いて、指名検索数の測定方法について見ていきましょう。

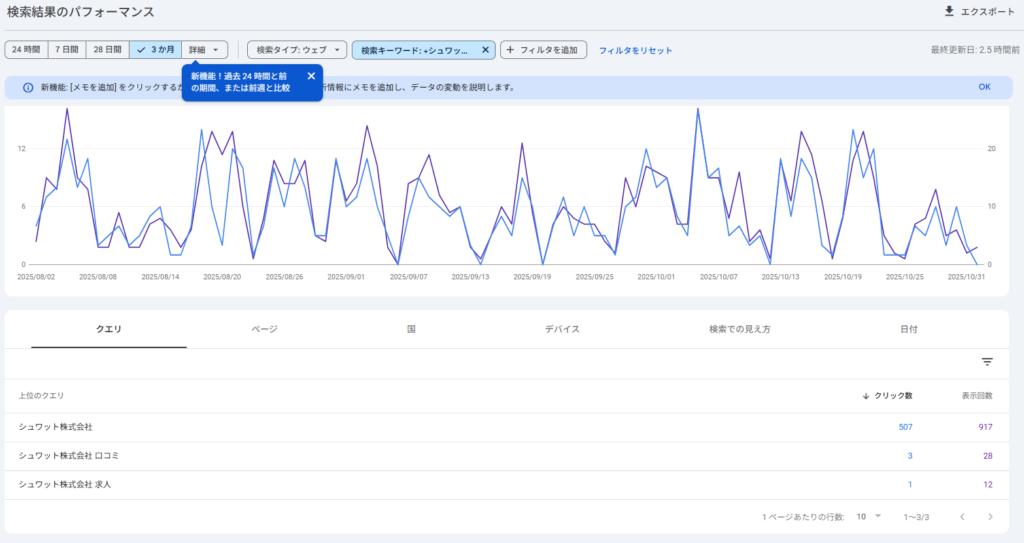

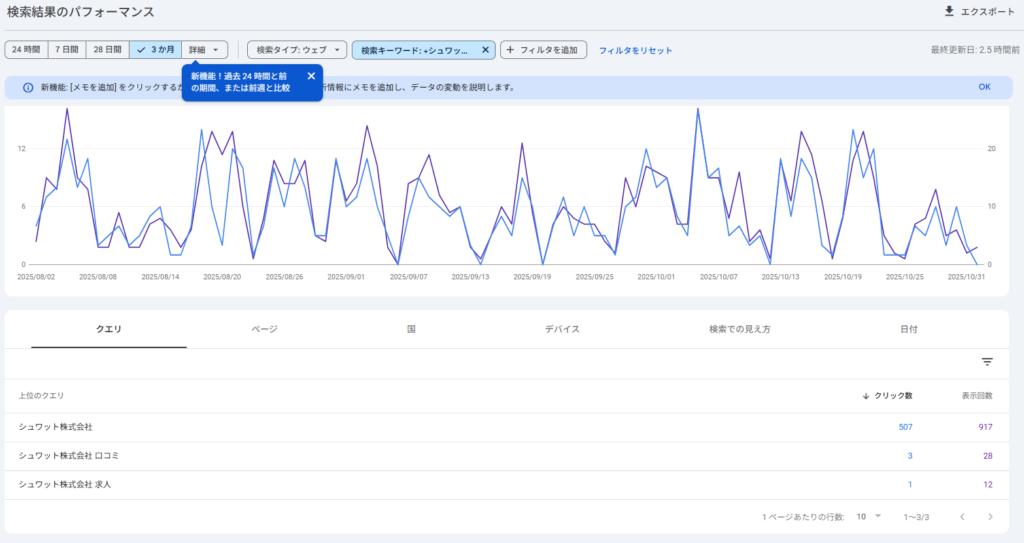

無料で調べる方法:Google Search Console (GSC)を使用

Google公式の無料ツール「Google Search Console」で簡単に調べられます。

- GSCの「検索パフォーマンス」を開きます。

- 「+ 新規」→「クエリ」を選択します。

- 「次を含むクエリ」に自社名やブランド名(例: あなたの会社名)を入力します。

- 以下のように、指名検索キーワードでの「表示回数」と「クリック数」を時系列で確認できます。

有料で調べる方法:各種SEOツール(例: Ahrefs, Semrushなど)を使用

各種SEOツールのキーワード分析機能を使用することで、月間の検索ボリューム(検索回数)を調べられます。

以下は、ラッコキーワードというキーワードツールで弊社名を調べた例です。

被リンク数の測定方法

次に、被リンク数の調べ方を見ていきましょう。

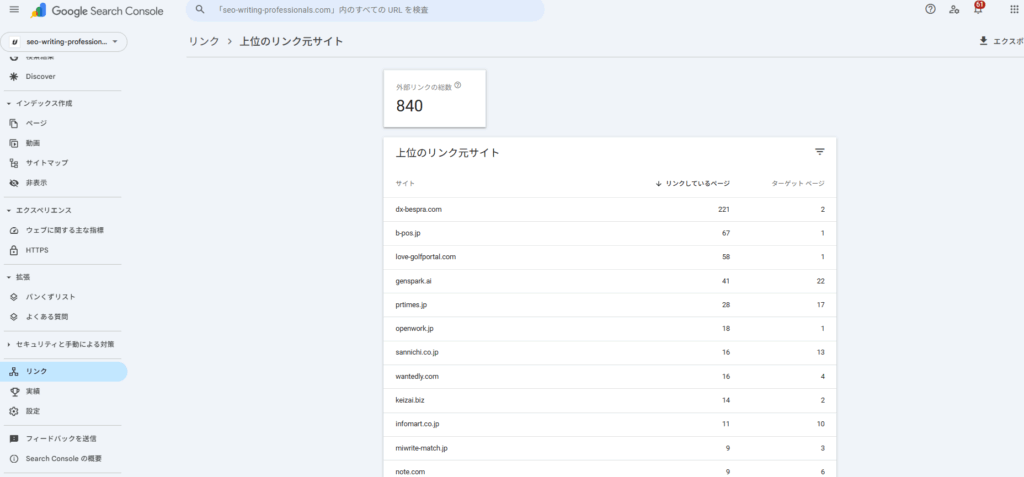

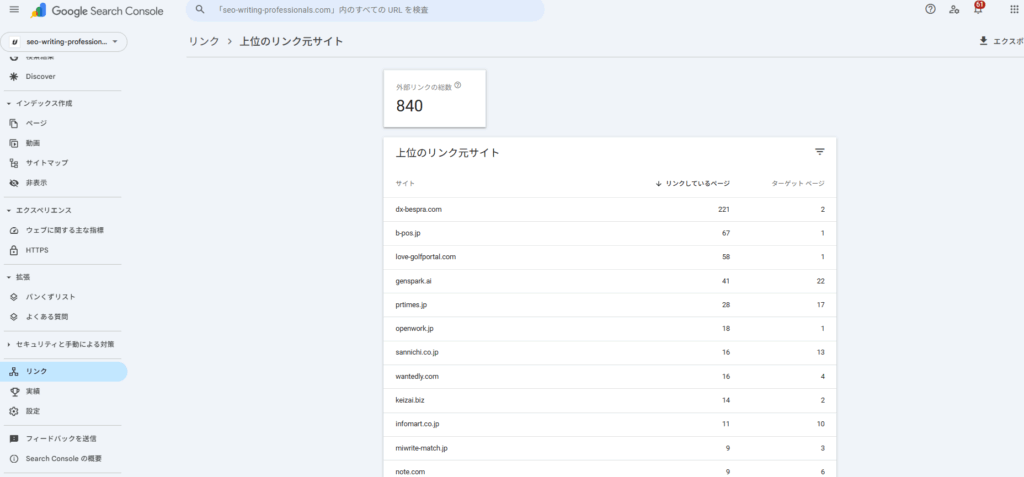

無料で調べる方法:Google Search Console (GSC)を使用

指名検索と同様、Google Search Consoleである程度調べることができます。

- GSCのメニュー左側にある「リンク」レポートを開きます。

- 「外部リンク」セクションで、どのサイトから(上位のリンク元サイト)、どのページが(上位のリンクされているページ)リンクされているかを、以下のように確認できます。

なお、注意点として、GSCはすべてのリンクを表示するわけではなく、Googleが認識・評価している主要なリンクを表示しています。また、競合分析はできません。

より詳しい被リンクデータや競合分析もしたいなら、有料ツールを活用しましょう。

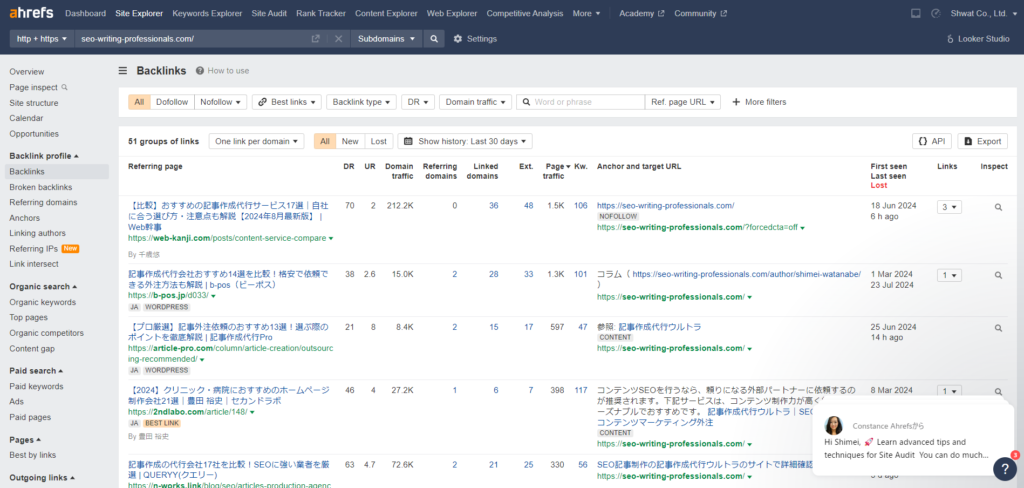

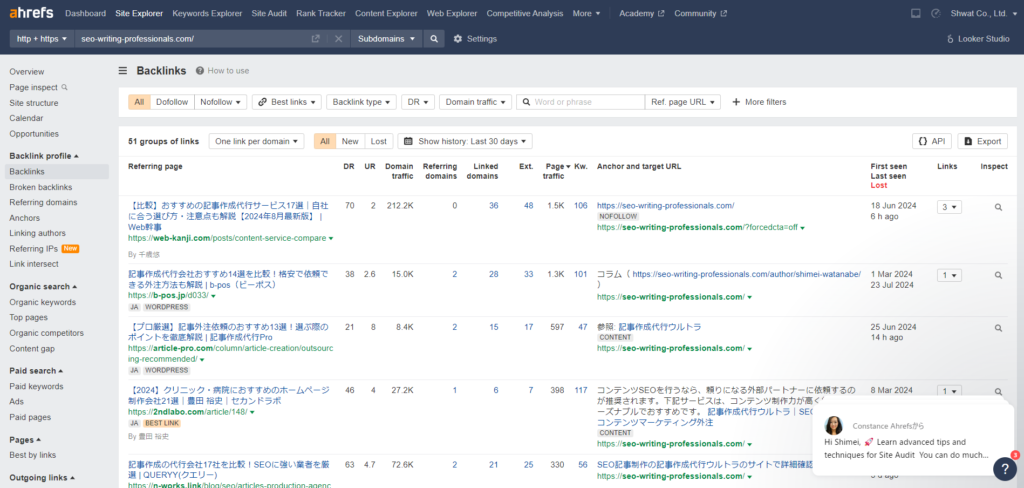

有料で調べる方法:被リンク分析ツール(例: Ahrefs, Semrushなど)を使用

有料の被リンク分析ツールを活用することで、自社だけでなく競合も含めた詳しいデータが調査可能です。

特に、LLMOでは競合との争いという性質も一定以上あるため、本格的に取り組む場合は競合データが欠かせません。

以下は、Ahrefsで調査した例です。

なお、被リンク分析ツールの活用法やおすすめサービスについては下記の記事をご覧ください。

エンティティの確立状況の測定方法

最後に、エンティティの確立状況について、調べ方を見ていきましょう。

無料で調べる方法:Google検索を使用

自社名やブランド名でGoogle検索した際、検索結果の右側(PC)または上部(スマホ)に、自社の情報がまとまったボックス(ナレッジパネル)が表示されるかを確認します。

これが表示される状態は、Googleにエンティティとして強く認識されている証拠です。

例えば、エンティティとして強く認識されている「マイケルジョーダン」は以下のようにナレッジパネルが出ます。

有料で調べる方法:Google Natural Language APIを使用

有料で調べるなら、Google公式ツールの「Natural Language API」を使用できますが、本格的に使用する場合はプログラムに組み込む必要があり難易度は高いです。

まずは以下のステップに沿ってデモ版を試してみましょう。

- Googleで「Google Natural Language API demo」と検索し、Google Cloudの公式デモページにアクセスします。

- 分析したいテキスト(例: あなたの会社について言及されている第三者のブログ記事、プレスリリースなど)を「Try the API」と書かれたテキストボックスに貼り付けます。

- 分析の実行 「Analyze (分析)」ボタンをクリックします。

- 分析結果が下に表示されます。タブの中から「Entities (エンティティ)」を選択してください。

- Entity: 認識された固有名詞(あなたの会社名、サービス名、人名など)が表示されます。

- Type: AIが判断したエンティティのカテゴリ(

ORGANIZATION=組織,PERSON=人物,LOCATION=場所など)が表示されます。 - Salience (顕著性): そのテキスト全体の中で、そのエンティティがどれだけ重要か・中心的かを示すスコア(0〜1.0)です。数値が高いほど、そのテキストの主題であるとAIが判断しています。

- Wikipedia: Googleがそのエンティティを特定のWikipediaページ(=既知の概念)と関連付けた場合、そのリンクが表示されます。

現在、弊社のLLMOツールに上記のNatural Language APIを組み込む開発をしています。

LLMOの外部対策でやってはいけないこと

LLMO(AI検索)の外部対策でやってはいけないこともいくつか存在しています。

AIやユーザーを騙そうとする行為、つまり「AIの学習データを汚染する行為」や「信頼性を偽装する行為」はリスクが高いので絶対にやめておきましょう。

従来のSEOにおける「ブラックハットSEO」と共通しますが、AIは文脈や情報の矛盾をより深く読み取るため、リスクが非常に高くなっています。

やってはいけない主な施策は以下の通りです。

- 低品質な被リンクの大量購入・生成

- エンティティ情報(NAP・著者)の偽装

- コメントスパムやフォーラム荒らし

- 自動生成コンテンツによるサイテーションの偽装

それぞれ解説します。

低品質な被リンクの大量購入・生成

リンクファームや販売業者から被リンクを購入したり、関連性のない大量のサイト(PBN)からリンクを張る行為はNGです。

従来のSEO以上に、LLMOはリンクの「文脈」と「関連性」を見ています。

無関係なサイトからの不自然なリンクは、AIに「このサイトは人気や権威性を不正に操作しようとしている」と即座にバレてしまい、深刻なペナルティ(学習対象からの除外など)を受ける可能性があります。

そもそも無関係な低品質サイトからのリンクは、評価が向上しないので百害あって一利なしです。

エンティティ情報(NAP・著者)の偽装

「信頼性」を偽装するため、架空の運営者住所(NAP)を記載したり、AIで生成した存在しない専門家(著者)のプロフィールを作成することもNGです。

AIは、あなたのサイトだけでなく、Googleマップ、ポータルサイト、SNS、書籍データベースなどWeb上のあらゆる情報を照合してエンティティ(実在性)を検証します。

住所や著者に矛盾や虚偽が見つかると、AIはそのサイト(エンティティ)全体を「信頼できない情報源」とみなし、学習対象外とされる可能性が高いです。

コメントスパムやフォーラム荒らし

他人のブログのコメント欄やQ&Aサイト(知恵袋など)に、宣伝目的で無関係なリンクやブランド名を大量に書き込む行為はNGです。

実はAIにとって最も分かりやすい「スパム」です。

AIは文脈を読み取れるため、それが有益な議論の一部ではなく、一方的な宣伝であると判断します。

これはサイテーション(言及)ではなくノイズであり、ブランドの評価を著しく下げことにつながります。

そもそも迷惑です。

自動生成コンテンツによるサイテーションの偽装

AIを使って低品質な記事を自動生成し、それらを大量のダミーサイト(サテライトサイト)に投稿し、そこから自社へリンクやサイテーション(言及)を送る行為はNGです。

AIは、AIが生成した不自然なコンテンツを検知する能力に長けています。

「AIを使ってAIを騙そう」とする行為は、AIの学習データを汚染する行為とみなされ、最も重いペナルティを受けるリスクがあります。

結論として、 LLMO対策においては、小手先のテクニックでAIを騙そうとする行為はすべて逆効果です。

AIを「賢い一人の人間」として捉え、地道に「言及されるに値する良質なコンテンツ」を作り、「信頼できる運営体制」をWeb全体で構築していくことこそが、唯一の正攻法となります。

地道にやるのが一番。短期で一時的に稼ぐよりも長期的に結果を残していく考え方で進めたほうが、リターンは間違いなく大きいです。

LLMO対策なら、シュワット株式会社の「マーケティングAIX-L」

シュワット株式会社のLLMO(GEO)コンサルティングサービスは、ChatGPTなどの生成AIに、貴社の情報やサービスが選ばれ、引用されるよう最適化する専門サービスです。

従来のSEOで培った知見と、AIの思考ロジックを分析する高い技術力をミックス。

戦略策定からコンテンツ最適化、エンティティ強化といった実行フェーズまで一気通貫で支援します。

「AIに競合ばかり表示される」「何から始めればいいかわからない」といった課題を解決し、AI経由の売上最大化を実現します。

まずは現状の課題を明確にする「LLMO診断のみプラン」もご用意しています。

お気軽にお問い合わせ、または資料をダウンロードください。

まとめ

LLMO(AI検索)時代における外部対策のゴールは、従来の「被リンク獲得」に留まりません。

AIという広範な知識を持つ学習モデルに対し、あなたのサイトやブランドを「信頼できる、その分野の専門家(エンティティ)」として確立・認識させることが本質でありゴールです。

この記事で解説した通り、AIは4つの主要なシグナルを通じてあなたの権威性を評価します。

- ポジティブなサイテーション(言及)

- 指名検索数(認知・需要)

- 被リンク(推薦)

- エンティティ(実在性と専門性)の確立

これらの目標を達成するために、リンク購入やスパムといった「AIを騙す」小手先のテクニックは通用せず、むしろ重大なペナルティのリスクを負います。

AIに選ばれるために本当に必要なのは、地道で本質的な活動です。

- 独自の一次情報(調査データなど)を発信する

- 著書の出版やプレスリリースで「権威」を構築する

- SNSや外部プロフィール(NAP情報)を整備・統一し、「実在性」を証明する

以上の施策は、Google Search Console(指名検索・被リンク)やGoogle Natural Language API(エンティティ認識)などを活用して効果を測定できます。

LLMO対策は、一朝一夕には完成しません。AIに「信頼できるパートナー」として選ばれるためにも、まずは自社(あるいは著者)がWeb上で一貫した「信頼できる存在」として情報を発信できているか、その土台から見直すことから始めてみてください。

- 独自開発のLLMO分析ツールを活用

- 国内他社にはできない詳細なAI可視性(どれだけAIに言及・推奨・引用されているか)分析が可能

- 現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策がまるわかり

現在、AI検索時代への対応やLLMO対策について、お考えでしたらぜひ弊社のLLMO無料診断をご活用ください。独自開発のLLMO分析ツールを活用し詳細な分析を実施。国内企業では現状不可能な高度なAI可視性分析が可能です。主要なAI(ChatGPT, Google Ai Overviews等)における競合比較や現状のLLMO対策の課題と、優先的に取り組むべき施策の可視化をいたします。ぜひ下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら