- オウンドメディア運用におけるSNSの役割

- オウンドメディア×SNSの成果を高める10STEP

- SNSの種類別の違いや活用方法

この記事の著者:渡邉 志明(シュワット株式会社 代表取締役)

オウンドメディアの制作・運用支援会社の社長

これまで複数のWebメディアの立ち上げ~黒字化にPM・SEO責任者として携わる。コンテンツSEOによるメディアのグロースやインハウス化支援が得意。

オウンドメディアとSNSはどちらもマーケティング手段として優秀です。

今回の記事では、オウンドメディアとSNSを連携させる効果やうまく連携させるためのポイントについて解説。

ビジネスごとに最適なSNSの選び方やオウンドメディアとSNSを連携させて成功している事例も紹介しています。

オウンドメディアとSNSを組み合わせるにあたって知っておきたいことを網羅しているので、ぜひご一読ください!

- オウンドメディアを立ち上げたいがノウハウがない

- 戦略的にオウンドメディア運用をしたい

- オウンドメディアで高い成果を創出したい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オウンドメディアの立ち上げ・運用で圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。徹底的に定量的な成果を追求し、オウンドメディアの制作から戦略設計、施策の実行、コンテンツ制作、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

オウンドメディア運用におけるSNSの役割とは?

オウンドメディア運用において、SNSは単なる情報発信ツール以上の役割を担っています。

大きく分けて、以下の2つの役割が挙げられます。

| オウンドメディアの集客方法としての役割 | SNSを通じてオウンドメディアへの流入が期待できます。 SNSユーザーは非常に多く、投稿が拡散されれば時に 爆発的なアクセスを獲得できる場合もあります。 |

| エンゲージメントを高める役割 | SNSでは、企業の理念やビジョン、商品・サービスへの想いを発信 できたり、ユーザーとのコミュニケーションができるため、 エンゲージメント向上に役立ちます。 |

例えば、以下のようにコンテンツの更新情報を投稿することで、オウンドメディアへの流入が期待できます。

SNSを戦略的に活用することで、オウンドメディアの価値を高め、ビジネスの成長を加速させることができます。

そもそもSNSもオウンドメディアに含まれる?違いは?

SNSも広義の意味ではオウンドメディアに含まれると考えられる場合があります。

広義の意味でオウンドメディアとは、自社が保有するメディアのことを指しますので、SNSもその一つだと言うことができるでしょう。

しかし、デジタルマーケティングに携わるのであれば、両者を明確に区別することが大切です。

狭義の意味でオウンドメディアは「記事型コンテンツの集合体的なWebサイト」を指す場合がほとんどで、マーケターとの会話でもその意味で用いられます。

したがって、コミュニケーションを図るうえででもSNSはSNS、オウンドメディアはオウンドメディアとしてそれぞれ狭義の意味で明確に区別しておきましょう。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

なぜオウンドメディア運用におけるSNS活用の重要性が増しているのか?

昨今、オウンドメディア運用におけるSNS活用の重要性が増している理由は以下の通りです。

- ユーザーの行動変化:購買行動におけるSNSの影響が大幅に高まっている

- SEOの変化:SNSが間接的にSEOに良い影響を与えやすいアルゴリズムになっている

- マーケティング環境の変化:広告のコストパフォーマンスが低下している

- エンゲージメントの重要性向上:顧客との長期的な関係構築が重要視になってきている

それぞれ解説していきます。

ユーザーの行動変化:購買行動におけるSNSの影響が大幅に高まっている

SNS活用の重要性が増している理由の1つ目としては、情報収集や購買行動においてSNSの影響が大幅に高まっていることが挙げられるでしょう。

従来、ユーザーは検索エンジンを利用して情報収集することが主流でしたが、近年ではSNSで情報収集するユーザーが増加しています。

また、SNSで得られる情報が商品やサービスの購買の意思決定に大きな影響を与えるようになっています。

このような背景から、オウンドメディア運用にSNSをうまく絡めることでマーケティング成果がさらに高められるようになっているのです。

SEOの変化:SNSが間接的にSEOに良い影響を与えやすいアルゴリズムになっている

SNS活用の重要性が増している理由の2つ目としては、近年の検索エンジンのアルゴリズムが、SNSによる間接的な好影響を受けやすいというのが挙げられます。

オウンドメディアのSEOに対して、SNS運用は以下のような好影響を与えることが可能です。

| ブランド検索数(指名検索)の増加 | SNSにより認知度が向上することで指名検索数の増加が期待できます。指名検索数はSEOに間接的な強い影響を与えます。 |

|---|---|

| 著者の専門性・権威性スコアの向上 | SEOにおいて記事を誰が書いたか、つまり「著者」が重要です。記事作成者名でSNSを運用することで専門性や権威性などE-E-A-T周りの評価向上が期待できます。 |

| ユーザー行動データの蓄積・改善 | SEOにおいて、ユーザーの滞在時間やクリックなど行動データは重要です。SNS経由でオウンドメディアへのアクセスを増やすことでデータが蓄積され、スピーディーに検索順位を上昇させることができます。 |

| 被リンクの獲得 | SNS経由でオウンドメディアやコンテンツの認知度が向上することで、被リンクの獲得につながる場合があります。良質な被リンクは、検索順位に良い影響を与えます。 |

| サイテーションの獲得 | サイテーションとは、WebやSNS上でブランド名や企業名が言及されることを意味します。サイテーションが増えることは検索順位に良い影響を与えます。 |

以上のように、検索ランキングの決定にあたって使用される複数の項目において、SNSによる間接的な好影響が期待できるのです。

このような背景から、SEOが重要なオウンドメディアにおいて、SNS運用は有効な施策だと言えるでしょう。

マーケティング環境の変化:広告のコストパフォーマンスが低下している

SNS活用の重要性が増している理由の3つ目としては、インターネット広告のコストパフォーマンス低下をはじめとするマーケティング環境の変化が挙げられるでしょう。

競合の増加やユーザーの広告に対する飽きなど、様々な背景からインターネット広告のコストパフォーマンスは低下の傾向にあります。

さらにその代替手段として近年、オウンドメディアでSEOを通じたユーザー獲得が、デジタルマーケティングにおいて高い効果を発揮してきましたが、その施策も競合数が増え難易度が高まってきました。

一方で、SNSはインターネット広告やSEOほど、競合性が高くない業界もまだまだ存在しておりチャンスが多い場合があります。(業界によっては極めて競合性が高い場合も。)

ユーザー獲得経路を増やすためにも、広告やオウンドメディアにSNSをうまく連携させることが、効果的なマーケティング戦略として重要性を増しているのです。

エンゲージメントの重要性向上

SNS活用の重要性が増している理由の最後の1つは、販売やマーケティング活動においてエンゲージメントの重要性が向上していることです。

エンゲージメントとは、顧客が企業やブランド、商品・サービスに対して、どれくらい愛着や共感、信頼を持っているか、積極的に関わりたいと思っているか、といった状態を表します

商品やサービスがコモディティ化しており差別化が難しくなる中、顧客エンゲージメントがマーケティングのパフォーマンスに大きな影響を与えるようになりました。

SNSを通じてユーザーと継続的にコミュニケーションを取り、エンゲージメントを高めることで、大きな成功を収めている企業は多いです。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

オウンドメディア×SNSの成果を高める10STEP

ここでは、オウンドメディア×SNSの成果を最大化するための秘訣をステップ形式で解説します。

- 適切な「目的」と明確かつ現実的な「目標」を設定する

- 情報を誰に届けたいのか、ターゲットについてよく考える

- 運用するSNSの種類を決める

- 適切なアカウントを設計する

- オウンドメディアとSNSの双方向に導線を設置する

- 魅力的なコンテンツを発信する

- SNSは双方向のコミュニケーションが大切だということを理解する

- 継続的な分析と改善をする

- インフルエンサーを活用する

- SNS広告も選択肢になる

それぞれ見ていきましょう。

1. 適切な「目的」と明確かつ現実的な「目標」を設定する

まずは、オウンドメディアとSNSを連携させることで、何を達成したいのか適切な「目的」を設定しましょう。

サービスの認知度向上やファンの育成、購買意欲の向上など、SNSを活用して何を成したいのか目的を決定してください。

そのうえで、目標達成度を測るための具体的な指標(KPI)を設定しましょう。

アクセス数やフォロワー数、コンバージョン率など、具体的かつ現実的な数値で設定することが大切です。

2. 情報を誰に届けたいのか、ターゲットについてよく考える

誰に向けて情報発信をするのか、ターゲットについてよく考えましょう。

ターゲット設定が甘いと、以下のようにSNS運用の成功が遠のきます。

- 投稿が誰にも刺さらず、SNSが伸びない

- 届けるべき相手にコンテンツが届かず、成果に結びつかない

ターゲット設定の際は、以下のようなポイントをおさえておきましょう。

- 年齢、性別、居住地、職業、趣味嗜好など、具体的な人物像をイメージする

- ターゲット層が抱える課題やニーズを把握する

- ターゲット層がよく利用するSNSプラットフォームを選択する

- ターゲット層が好むコンテンツ形式を把握する

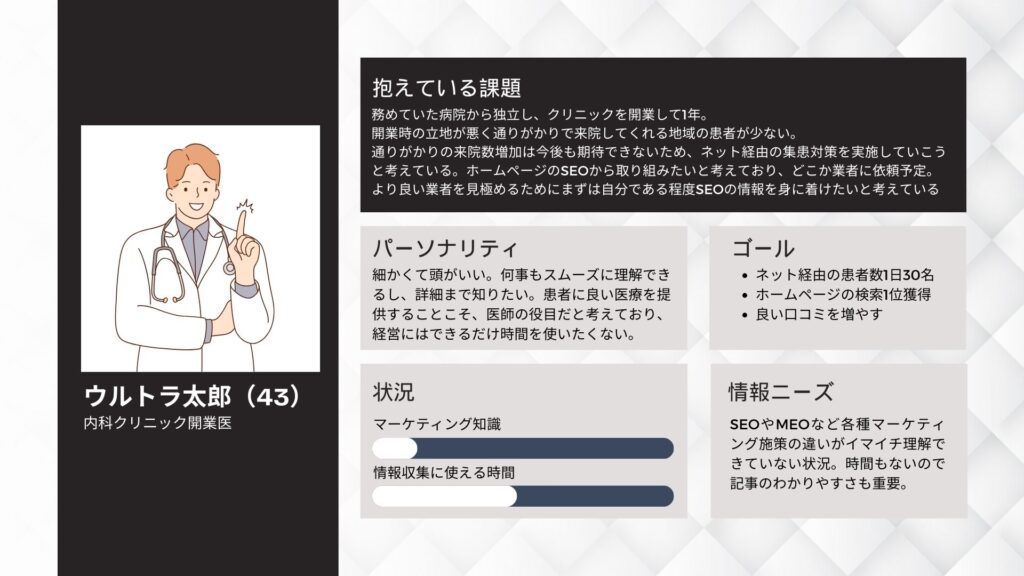

また、ターゲット設定にあたり、ペルソナのレベルまで深堀りするのがおすすめです。

ペルソナとは、マーケティングや商品開発において、特定の顧客層を代表する架空の人物像のことです。

ターゲットについて、時間をかけて徹底的に深堀することが成功への近道です。

3. 運用するSNSの種類を決める

ターゲットや自社の事業内容、目的に応じて運用するSNSの種類を決定してください。

SNS毎にユーザー層や発信すべき内容、マッチする事業など特性が大きく異なるため、SNS選びは成果に大きな影響を与える重要な要素です。

事業にマッチしたSNSを選び、運用を開始するようにしましょう。

なお、SNS毎の違いについて詳しくは記事後半の「種類別のSNS活用方法」で解説しています。

4. 適切なアカウントを設計する

SNS運用において、アカウントは重要な要素です。

SNSでフォロワーが増える流れで多いのは、以下のようなイメージになります。

- ユーザーが「投稿を見る」

- 他にどんな発信をしているのかアカウントを見る

- アカウント情報や過去の投稿を見てフォローするか判断する

したがって、アカウント内容がフォロワー増加の判断ポイントになるため、適切なアカウント設計は重要です。

種類にもよりますが、以下のようなポイントは共通しておさえておきましょう。

| 覚えやすく、分かりやすいアカウント名 | 企業名やブランド名、サービス名などを軸に、アカウント名を考えましょう。また、一目でアカウントの内容が分かるようにすることも大切です。 |

| アカウントの目的や情報を簡潔に伝えるプロフィール | ターゲットがフォローしたくなるようなプロフィール文を心がけましょう。また、オウンドメディアへのリンクを掲載することも大切です。 |

| イメージに合ったプロフィール画像 | 企業ロゴやブランドイメージに合った画像を設定し、視覚的な印象を高めましょう。個人名で運用する場合はイラストやきれいな顔写真がおすすめです。 |

適切なアカウントを設計し、フォロワーが増えやすい仕組みを構築しましょう。

5. オウンドメディアとSNSの双方向に導線を設置する

オウンドメディアからSNSへの導線、そしてSNSからオウンドメディアへの導線の両方を設置しましょう。

▼オウンドメディアからSNSへの導線例

▼SNSからオウンドメディアへの導線例

上記のようなプロフィールの他、日々の投稿やコンテンツの中にも導線を設置することが大切です。

適切な導線を設置して、オウンドメディアとSNSによる成果を相乗効果的に高めましょう。

出典:北欧、暮らしの道具店

6. 魅力的な投稿を発信する

アカウント設計や導線設置が完了したら、次は魅力的な投稿の発信です。

なお、SNS運用において、投稿はまさに 生命線 と言えるほど重要です。

どんなに素晴らしいアカウント設計や戦略を練っていても、魅力的な投稿が無ければ何も得ることはできません。

投稿にあたってのポイントは多岐にわたり、種類によっても異なりますが、共通で以下の点をおさえておきましょう。

| SNSの種類に合った投稿をする | Xなら、短く簡潔な文章で、最新情報や速報を発信する、Instagramなら美しい写真や動画でビジュアルに訴求するなど、SNSに合った投稿をする。 |

| オウンドメディア側のコンテンツを投稿に活かす | オウンドメディアで公開したコンテンツ内の画像やインフォグラフィックス、テキストをSNS側の投稿にも使用する。逆もまた然り。 |

| コンテンツの内容にこだわる | ユーザーにとって有益な情報や面白いコンテンツ、共感できる内容など、コンテンツの内容にこだわる。また、他のアカウントにはないオリジナリティも重要。 |

| 表現方法にこだわる | ユーザーの目を引くキャッチーな見出しや簡潔で読みやすい文章、目を惹くような画像や動画など、表現の表法にもこだわる。 |

| 投稿のタイミングにこだわる | ターゲット層がSNSを利用する時間帯に投稿をする。毎日、週に数回など、一定のペースで投稿し途切れないようにする。 |

以上のようなポイントをおさえつつ、魅力的な発信を心がけるようにしましょう。

7. SNSは双方向のコミュニケーションが大切だということを理解する

SNSはオウンドメディアや広告のような一方向的なコンテンツ発信とは異なり、ユーザーとの双方向的なコミュケーションが大切だということを理解しましょう。

以下のような方法で、相互コミュニケーションが可能なSNSの性質を最大限に活かしてください。

| コメントやDMへの返信 | 価値のあるユーザーからのコメントやDMに、返信してみましょう。 |

| 質問やアンケートの実施 | ユーザーに質問を投げかけたり、アンケートを実施したりすることで、積極的に意見を聞いてみましょう。 |

| ユーザーの投稿をシェア | ユーザーが投稿したコンテンツをシェアすることで、共感や感謝の気持ちを表現しましょう。 |

| ライブ配信の実施 | ライブ配信を通じて、ユーザーとリアルタイムで交流し、質問に答えたり意見交換したりしましょう。 |

| ソーシャルリスニング | SNS上のメンションや関連キーワードをモニタリングし、ユーザーの声を収集しましょう。 |

双方向なコミュニケーションが実践できているアカウントは、ユーザーに愛されやすい傾向にあります。

8. 継続的な分析と改善をする

SNSの運用を開始したら、継続的な分析と改善を続けましょう。

アクセス解析ツールを活用し、SNS経由のアクセス状況やユーザー行動を分析してください。

以下の項目を中心に測定しましょう。

- インプレッション数

- アカウントページ遷移数

- フォロワー(チャンネル登録者)の増加数

- オウンドメディアのコンテンツへの遷移数

- エンゲージメント数(シェア、いいね)

分析結果を基に、コンテンツの内容や投稿頻度、時間帯などを改善しましょう。

9. インフルエンサーを有効活用する

SNSにおいて強い影響力を持つインフルエンサーを有効に活用することは、SNS運用の起爆剤になります。

施策としては以下のようなものが挙げられるので、必要に応じて取り入れていきましょう。

| 広告投稿 | 商品・サービスの紹介、レビューなど |

| コラボ投稿 | YouTubeへの出演など |

| アンバサダー契約 | ブランドイメージ向上させるインフルエンサーと契約 |

| イベント参加 | 新商品発表会、体験会などへの参加依頼 |

| コラボ商品の開発 | インフルエンサーと共同で商品開発 |

自力だけでSNSを運用する場合に比べて、インフルエンサーを活用することは大きくアクセス数やフォロワー数を増やすことにつながります。

基本的に費用はかかりますが、予算があれば積極的に活用していきましょう。

10. SNS広告も選択肢になる

SNS広告とは、SNSプラットフォーム(Facebook、Instagram、X、LINE、TikTokなど)上で配信される広告のことです。

有料ですが、広告配信をすることで一気にインプレッションやクリックを獲得することができます。

オウンドメディアの立ち上げ時に一気にPV数を伸ばしたい、ユーザーデータを稼いで検索順位をすぐに上げたい場合などに一時的にSNS広告を実施することがあります。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

SNSの種類別の違いや活用方法

SNSの種類別の違いを理解し、自社のビジネスに最適なSNSを選びましょう。

SNSの種類別の違いを以下の表にまとめました。

| 特徴 | ユーザー層 | 相性がいい運用目的 | |

|---|---|---|---|

| X(旧Twitter) | 短文投稿 リアルタイム性が高い 拡散力が高い | 若年層中心 (10代~30代) | 認知拡大 ブランディング 商品販売 |

| 実名登録 コミュニティ機能 長文投稿可能 | 幅広い年齢層 (特に30代~50代) | 人脈形成 情報交換 イベント告知 | |

| 写真や動画の投稿 ストーリーズ リール | 若年層中心 (10代~30代、特に女性) | 認知拡大 ブランディング 商品販売 | |

| YouTube | 動画の投稿 共有 ライブ配信 | 幅広い年齢層 | 認知拡大 ブランディング |

| note | 長文記事の投稿 SEOに強い | 幅広い年齢層 | 認知拡大 ブランディング 商品販売 |

| TikTok | 短い動画の投稿 ライブ配信 投げ銭機能 | 若年層中心 (10代~20代) | 認知拡大 ブランディング |

| ビジネス情報の発信 人脈形成 求人情報 | ビジネスパーソン | 人材採用 |

それぞれ解説していきます。

X(旧Twitter)

X(旧Twitter)は、短文投稿が中心のSNSです。

オウンドメディアとの相性が良く、活用している企業は多いです。

リアルタイム性や情報拡散力が高く、ブランドや企業の認知拡大を図ることができます。

また、投稿に直接コンテンツページへのリンクを設置できるため、オウンドメディアへの導線を形成しやすいのも特長。投稿からオウンドメディアへのアクセスが期待できます。

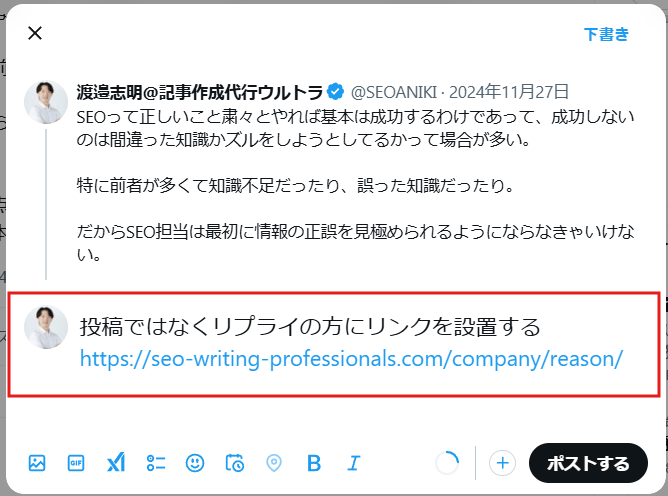

なお、現在のXのアルゴリズムではURL付きのポストの表示優先度が下げられる仕様となっております。

そのため、投稿ではなくリプライの方にリンクを設置するようにしましょう。

また、X(旧twitter)からの被リンクはnofollowなので、SEOの教科書的には効果はないと考えるのがセオリーです。

ただし、かねてよりXからの被リンクはSEO効果があるのではないかとSEO会社の間では考えられています。

実際、SEO国内大手の株式会社Faber Companyの小丸広海氏は、Xからの被リンクと検索順位に相関関係があるという調査結果を示しています。

どちらにせよ、X経由でユーザーアクセスがあることやサイテーションが得られることも含め、SEOをするなら積極的にXを運用するのがおすすめです。

Facebookは、実名登録制のSNSです。

登録者の年齢層が高めであることや経営者の登録が多いこと、経営者コミュニティが形成されていることなどを含め、BtoBサービスと相性の良いSNSと言えます。

経営層が関心を示しやすい情報を発信しているオウンドメディアであれば、Facebookeを運用しつつ記事へのリンク付きの投稿をすれば、決済権限のある人のアクセスを効率よく集められるでしょう。

また、経営者交流会や異業種交流会で知り合った人と積極的にFacebookでつながることもポイントです。

Instagram(インスタグラム)とは、主に写真や動画の共有に特化したSNSです。

幅広い年齢層のユーザーが利用していますが、特に若い女性のユーザーが多く、10代~20代女性の70%以上※が利用しています。

若い女性をターゲットとするサービスや商品に関するオウンドメディアを運用している場合、特に相性が良いです。

ただし、Instagramはリンクがプロフィールページにしかはることができません。

Instagram自体をメインのマーケティング手段のひとつとする場合ならいいですが、オウンドメディアへのアクセスを稼ぐためだけに用いるのは効率が良くないため、優先度はそこまで高くないでしょう。

リソースに余裕があり、実施するという場合には、プロフィールページからオウンドメディアにアクセスできることを投稿の中でユーザーに分かりやすく伝えることが大切です。

※出典:「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」総務省情報通信政策研究所

YouTube

YouTubeは、Googleが運営する世界最大の動画共有プラットフォーム。

オウンドメディアとの相性が良く、以下のように連携させることで大きな成功を収めている企業も多いです。

オウンドメディアのコンテンツ内にYouTube動画を設置

動画はテキストや画像に比べて情報量が多く、視覚的に訴える力も強いため、コンテンツの質を高めることができます。また、動画を埋め込むことで、ページ滞在時間やエンゲージメントを高め、SEO効果が期待できます。さらに、Googleは動画コンテンツを評価しており、検索順位の上昇に繋がる可能性もあります。

YouTubeからオウンドメディアへ誘導

YouTube動画の概要欄にオウンドメディアへのリンクを設置することで、ユーザーを誘導することができます。動画で興味を持ったユーザーをオウンドメディアへ誘導し、より詳細な情報を提供することで、見込み客を育成することができます。

オウンドメディアのコンテンツをYouTube動画化

公開した記事や情報を動画として再利用することで、効率的にコンテンツの価値を最大化できます。記事の内容をスライドにまとめ、ナレーションやBGMを追加して動画を作成するなど、方法は様々です。

このように、オウンドメディアとYouTube運用の相性は良く、組み合わせることで成功している企業が多くいます。

note

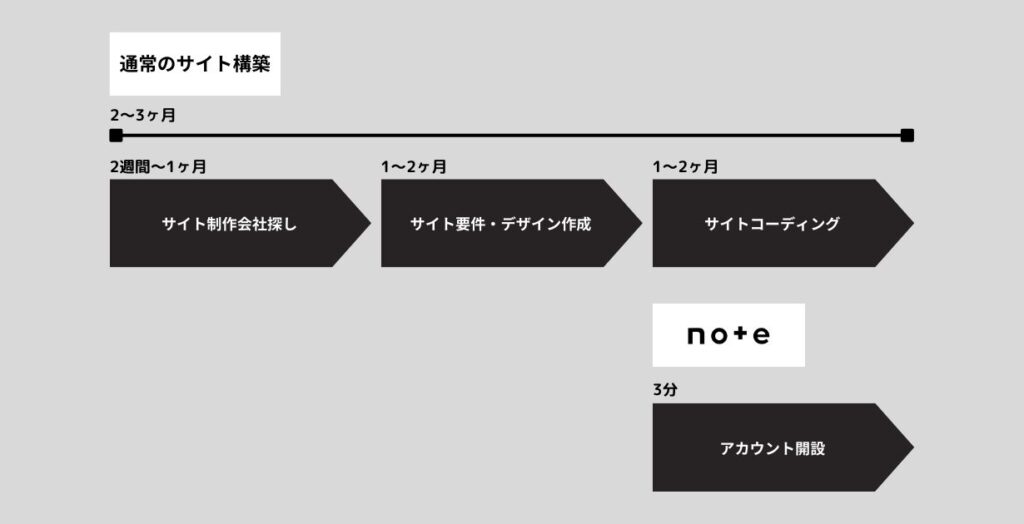

noteは、長文の記事が投稿できるSNSです。

長文記事が投稿できるので、実質第二のオウンドメディアとして運用することができます。

「note.com」のドメインで記事が投稿できるため、構造上SEOに非常に強く、良質なコンテンツが作成できれば短期で検索1位を目指すことも可能です。

渡邉

渡邉noteは2025年1月にGoogleと資本業務提携を結んでおり、その影響でSEO上優遇されているという噂もささやかれていますが、その可能性が低い点にご注意ください。(Googleが小規模な資本業務提携のためにわざわざ検索アルゴリズムを変えることは現実的に考えにくいため)ただし、noteがSEOに強いことに疑いの余地はありません。

また、他のSNSと同様にアカウント登録だけで始められます。

したがって、下図のように通常よりも手間や時間、費用をかけずにオウンドメディアを始められます。

このような点から、以下のようなシチュエーションで活用するのがおすすめです。

- コストや時間がかけられないがオウンドメディアを始めてみたいとき

- 第一のオウンドメディアが成功し第二のサブメディアを始めたいとき

ただし、デザインやカスタマイズの自由度はないなど、デメリットがある点も理解しておく必要があります。

noteを活用したオウンドメディア運用について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

TikTok

TikTok(ティックトック)は、短い動画を共有・視聴できる人気急上昇中のSNSです。

10代~20代のユーザーが多く、爆発的な拡散が期待できます。

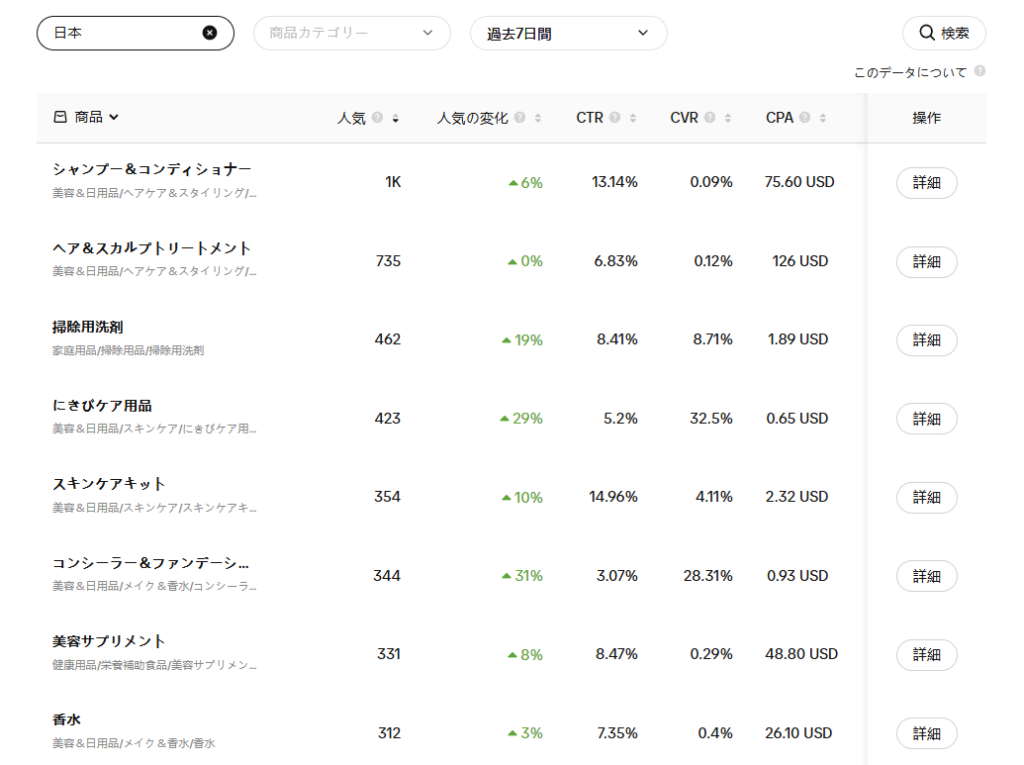

TikTokと相性の良い商品は、公式が発表している以下のトップ製品ランキングを見るとわかりやすいです。

また、TikTokは投稿1本目の動画から拡散される可能性があるのが特徴です。

他のSNSだと一定以上のフォロワーがいないと拡散されにくいですが、TikTokの場合フォロワーの多さにかかわらず動画が一定数再生され、その際のパフォーマンスが良ければさらに再生数が増えるというアルゴリズムになっています。

そのため、投稿1本目からでもいわゆる”バズ”が狙えるのです。

TikTokを有効活用することで、サービスやオウンドメディアの認知拡大が期待できます。

LinkedIn(リンクトイン)は、ビジネスに特化したSNSです。

仕事やキャリアに焦点を当てたSNSであり、ビジネス上のつながりを築いたり、情報交換したりするのに適しています。

ビジネス系の発信をするオウンドメディアと相性が良いです。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

SNS活用に成功しているオウンドメディアの事例

SNS活用に成功しているオウンドメディアの事例を見ていきしょう。

北欧、暮らしの道具店

| タイプ | BtoC |

|---|---|

| 運用しているSNS | Instagram:139.6万人 YouTube:66万人 X:5.5万人 |

| 運用目的 | 商品販売 ブランド認知拡大 |

北欧、暮らしの道具店は北欧系の雑貨やアパレルを取り扱うECサイト一体型のオウンドメディアです。

代表的なオウンドメディアの成功例として広く知られており、質の高いコンテンツにアクセスしたユーザーをECで取り扱う商品購入に誘導するようなビジネスモデルになっています。

SNSは本格的に運用しており、オウンドメディアへのアクセスを増やすためにというより、各SNS単体でビジネスが成り立つレベルまで成長しています。

特に、InstagramとYouTubeは本格的に運用しており、Instagramは2万件以上※、YouTubeは800件以上※の投稿をしています。

YouTube

視覚的に訴えられる商品を取り扱っているため、InstagramやYouTubeとの相性が良く、独自の世界観をうまく投稿に反映できている成功事例です。

どのようなコンテンツを投稿しているか、オウンドメディアへの導線設計など参考にしてみましょう。

※2025年2月時点

StockSun株式会社

| タイプ | BtoB/BtoC |

|---|---|

| 運用しているSNS | YouTube(年収チャンネル):29.5万人 YouTube(WebマーケティングTV):5.23万人 YouTube(年収エージェント):4020人 YouTube(フリーランスの教科書):2050万人 |

| 運用目的 | リード獲得 ブランド認知拡大 人材採用 |

StockSun株式会社は、BtoB事業で企業のWebマーケティング支援や営業支援、BtoC事業で転職支援などをしている企業です。

StockSun社では、YouTubeに力を入れており4つのチャンネルを運用しています。

数字が伸びにくいビジネス系のYouTubeチャンネルとしては抜群に成果を残しており、合計のチャンネル登録者数は35万人以上※です。

Webサイト内のオウンドメディアとうまく絡め、月間200件以上のリード獲得に成功しています。

※2025年2月時点

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

オウンドメディアのSNS活用でよくある失敗理由とその対策

ここでは、オウンドメディアのSNS活用でよくある失敗理由とその対策について見ていきましょう。

失敗理由は様々ですが、大きく分類すると以下の2つに分けられます。

- 運用リソースが不足している

- 運用ノウハウが不足している

それぞれ見ていきましょう。

運用リソースが不足している

よくある失敗理由の一つ目は、運用リソースが不足していることです。

以下のような失敗例が挙げられます。

- SNSアカウントを開設したものの、更新頻度が低い

- SNS運用担当者が他の業務と兼任しており、SNSに十分な時間を割けない

- SNSで炎上やトラブルが発生した際に、対応できる担当者がいない

そもそも、オウンドメディアをグロースさせるには、SEOやコンテンツの作成・更新など多くのリソースが必要です。

オウンドメディア側がまだ十分に立ち上げっていない段階でSNS側にリソースを割いてしまうのはあまり良い状況とは言えないでしょう。

自社のリソースや状況を鑑みて、最適なタイミングでSNSに着手することが重要です。

運用ノウハウが不足している

よくある失敗理由の二つ目は、運用リソースが不足していることです。

以下のような失敗例が挙げられます。

- SNSのフォロワー数やエンゲージメント率が伸びない

- SNSからの流入が少なく、オウンドメディアへの貢献が見られない

- SNSで発信する情報がオウンドメディアのターゲット層に響かない

- SNSのトレンドやユーザーのニーズを把握できていない

- SNS運用を行う目的が明確でないため、効果的な戦略を立てられない

- コンテンツの質が低い

- ユーザーとのコミュニケーションを積極的に行えていない

- ターゲット設定が曖昧で誰にも響かない内容になっている

SNSを成功させるためには、高いノウハウやスキルが求められます。

自社で学習するか、その時間がなければ外部の信頼できるSNS運用コンサルタントを活用するのも選択肢です。

まとめ

ここまで、オウンドメディアとSNSの連携について様々な観点から解説してきました。

まとめると以下のようになります。

【

- オウンドメディアを立ち上げたいがノウハウがない

- 戦略的にオウンドメディア運用をしたい

- オウンドメディアで高い成果を創出したい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オウンドメディアの立ち上げ・運用で圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。徹底的に定量的な成果を追求し、オウンドメディアの制作から戦略設計、施策の実行、コンテンツ制作、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/