- SEOで検索順位が上がらない22の原因

- SEOで検索順位が上がらないときにしてはいけないこと

- SEOで検索順位が上がらないときにすべきこと

この記事の著者:伊藤 寛規

月間5,000万PV越えのWebメディア「mybest」でコンテンツ制作責任者を経験。「転職サイト」「マッチングアプリ」「退職代行」「動画配信 おすすめ」「クレジットカード」など、日本最難関クラスのキーワードで検索上位獲得した実績多数あり。

SEO対策を実施しているのに検索順位がなかなか上がらない…そんな悩みを抱えていませんか?

SEOは即効性のある施策ではなく、正しく継続的に取り組むことで徐々に効果が現れるものです。

しかし、きちんと対策を行っているはずなのに順位が上がらない場合は、何か重要な要素を見落としている可能性があります。

本記事では、SEOで検索順位が上がらない原因を徹底解説。サイト運営・コンテンツ・内部対策・外部対策という4つの視点から、順位が上がらない21の理由を紹介します。

検索順位を上げるために実践すべきことや避けるべき施策についても紹介するので、「検索順位が上がらなくて困っている」「SEO対策の効果が出ない」というマーケティング担当者は、ぜひ参考にしてください。

伊藤

伊藤少しボリューミーな内容ですが、この記事を読めば順位が上がらない理由が明確になるはずです!検索順位を上げるために、一つ一つチェックしていきましょう!

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

SEOで検索順位が上がらない22の原因

SEOで検索順位が上がらない場合、さまざまな原因・理由が考えられます。

そして、検索順位が上がらない原因は主に、以下3つの種類に分類されます。

- サイト運営に関する原因

- SEO内部対策に関する原因

- SEO外部対策に関する原因

まずは、それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。

サイト運営に関する原因

SEOで検索順位が上がらないとき、サイト運営に関する原因として考えられるのは主に以下の4つです。

- サイト開設から時間が経過していない

- 競合性が高いジャンルのサイトを運営している

- 関連性がない中古ドメインを使用している

- 法令を遵守していない

以下では、それぞれの原因について、対処法と合わせて詳しく解説します。

サイト開設から時間が経過していない

SEO対策を行っているにもかかわらず検索順位が上がらない場合、サイト開設からの期間が短いことが原因のひとつかもしれません。

Googleは、新しく公開されたばかりのサイトや記事に対して、すぐに高い評価を与えることはほとんどありません。

検索エンジンはユーザーにとって有益で信頼できる情報を提供することを重視しているため、長期的に安定した運用が行われているかを慎重に見極める傾向があるのです。

一般的に、SEOの効果が出始めるまでには、少なくとも3ヵ月〜半年程度はかかるといわれています。

特に新規ドメインの場合は、上位表示までに時間がかかりやすいため、焦らずにコンテンツを充実させたり、地道に運用を続けたりすることが大切です。

伊藤

伊藤「運用期間が長い=信頼性が高い」というわけではありませんが、人間が「業界歴」や「実務経験」などから人のスキルや権威性を判断するように、検索エンジンも運用期間を、信頼性を測るうえでの一つの指標になっていることを理解しておきましょう。

競合性が高いジャンルのサイトを運営している

SEOでなかなか検索順位が上がらない理由として、そもそも参入しているジャンルの競合性が高いケースも考えられます。

例えば「転職」「不動産」「金融」「美容医療」などのジャンルは、多くの企業がSEOに力を入れており、大手サイトや長年運営されているサイトが上位を独占していることも珍しくありません。

こうしたジャンルでは、質の高いコンテンツを用意するだけでなく、被リンクの獲得やドメインパワーの強化など、総合的なSEO施策が求められます。

新規サイトや中小規模のサイトの場合、短期間でこれらの強力な競合を上回るのは難しいため、キーワード選定やコンテンツの切り口を工夫しながら、少しずつ順位を上げていく戦略をとることが重要です。

関連性がない中古ドメインを使用している

中古ドメインを利用してサイトを立ち上げた場合、SEOで順位が上がらない原因のひとつとして「ドメインの関連性」が考えられます。

中古ドメインは、過去に蓄積された被リンクやドメインパワーを引き継げるメリットがある一方で、以前の運営内容と現在のサイト内容に関連性がないと、Googleから正しく評価されない可能性があるのです。

特に、被リンクやドメインパワーを引き継ぐことだけを目的に、過去にまったく異なるジャンルのサイトで使われていたドメインを流用すると、SEO効果が出にくくなったり、場合によってはマイナス評価を受けたりすることもあります。

中古ドメインを活用する際は、過去の運用履歴や被リンクの質・内容を十分に確認し、自社のサイトテーマと関連性が高いかどうかをチェックすることが大切です。

伊藤

伊藤中古ドメインを使用しているからといって、必ずマイナス評価やペナルティになるわけではありません。ただし、近年ではペナルティになる割合が増えており、中古ドメインによるサイト運用に懐疑的な意見・見解が増えているのが実情です。

渡邉

渡邉弊社は自社サイトで一度、中古ドメインによるペナルティ経験があり、それ以来は一切活用していません。

SEOで順位が上がらない原因がドメインにある場合は、サイトの引っ越しも視野に入れる必要があるでしょう。

法令を遵守していない

SEOで検索順位が上がらない理由として、意外と見落とされがちなのが「法令違反」です。

Googleは、ユーザーにとって安全で信頼できる情報を提供することを重視しており、法律や規制に違反しているサイトは検索順位が上がりにくい、もしくはマイナス評価を受けるリスクがあります。

例えば、薬機法(医薬品医療機器等法)に違反する表現を使った健康食品の販売ページや、景品表示法に反する誇大広告、著作権侵害コンテンツの掲載などに該当する場合は注意が必要です。

特にYMYLと呼ばれる「お金」「健康」「安全」などのジャンルでは、法令遵守の重要性がさらに高まります。SEO対策を行ううえでは、コンテンツの質だけでなく、掲載内容が法令に違反していないか、専門家や法律の視点から確認することが欠かせません。

伊藤

伊藤近年では、アフィリエイト広告などを含むだけでもPR表記が必要になるなど、広告表記の規制も強まっています。サイトの信頼性を勝ち取るには、こういった法令整備にも目を光らせ、適切に対応することが大切です。

コンテンツに関する原因

SEOで検索順位が上がらないとき、コンテンツに関する原因として考えられるのは主に以下の5つです。

- ユーザーの検索意図を満たせていない

- コンテンツの専門性・独自性が低い

- 競合と比べてコンテンツの網羅性が低い

- 公開コンテンツの量が少ない

- キーワード選定がずれている

- キーワードのカニバリが起きている

以下では、それぞれの原因について、対処法と合わせて詳しく解説します。

ユーザーの検索意図を満たせていない

SEOでなかなか検索順位が上がらない原因として、もっとも多いのが「ユーザーの検索意図を満たせていない」ことです。

Googleは、検索ユーザーが求めている情報にしっかりと応えているコンテンツを高く評価します。

つまり、いくら記事のボリュームが多かったり、専門的な内容を書いていたとしても、ユーザーが本当に知りたい情報とズレていれば上位表示は難しくなるのです。

例えば「SEO 上がらない」というキーワードであれば、ユーザーは原因や対処法を知りたいと考えているはずです。

それにも関わらず、自社サービスの紹介ばかりだったり、技術的な解説だけに偏っていたりすると、検索意図を満たせない記事と判断されてしまいます。

記事を作成する際は、検索結果の上位記事を確認し、ユーザーが何を求めて検索しているのかをしっかり分析したうえで、適切なコンテンツを提供することが重要です。

伊藤

伊藤ユーザーの検索意図を満たすうえでは、解説型のコンテンツと情報一覧型のコンテンツのどちらが適しているかを判断することも大切です。

例えば「東京 SEO おすすめ」で検索すると、東京にあるSEO会社の情報が一覧でまとめられたページが検索上位を占めています。同じキーワードで解説型の記事を作成しても、上位獲得は難しいでしょう。

コンテンツの専門性・独自性が低い

SEOで上位表示を目指すうえで欠かせないのが、コンテンツの「専門性」や「独自性」です。

検索順位がなかなか上がらないサイトでは、他サイトと似たような情報ばかりだったり、表面的な説明にとどまっていたりするケースが少なくありません。

Googleは、ユーザーの役に立つ有益なコンテンツを評価するため、誰でも書けるような情報や他サイトのまとめ記事では、上位表示は難しいでしょう。

特に近年のSEOでは、「E-E-A-T」の観点も不可欠です。E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとった言葉で、Googleがサイトやコンテンツを評価する際に重視している要素です。

SEOで成果を出すためには、ただ情報を並べるのではなく、「実体験」「事例紹介」「独自のデータ」「専門家の意見」など、そのサイトだからこそ発信できる一次情報を積極的に盛り込み、専門性や独自性を高めることが大切です。

伊藤

伊藤コンテンツにおけるE-E-A-Tの改善には、専門家による記事監修がおすすめです。専門家ならではの視点で意見やコメントをもらうことで、記事の専門性・独自性を向上しましょう。

競合と比べてコンテンツの網羅性が低い

SEOで検索順位が上がらない原因のひとつとして「コンテンツの網羅性が不足している」ことも挙げられます。

Googleは、ユーザーの検索ニーズを一つのページで解決できるような、網羅性の高いコンテンツを高く評価する傾向があります。

そのため、なかなか順位が上がらないときは、競合サイトの記事に比べて情報量が少なかったり、重要な要素が抜け落ちていたりしないか確認することが大切です。

ただし、最近のSEOではただ情報量以上に「ユーザーが知りたいことを過不足なくカバーできているか」が重視されるようになっています。

情報量を増やし過ぎて文字数が膨大になったり、ユーザーニーズに合っていないような情報量になったりすると、逆効果になる恐れもあるので注意してください。

伊藤

伊藤記事を作成する際は、検索上位の記事をチェックし、見出し構成や掲載内容を分析してみましょう。自社の記事にはどの情報が不足しているのかを整理し、過不足なく情報を網羅することが大切です。

公開コンテンツの量が少ない

SEOでなかなか順位が上がらない原因として、公開しているコンテンツの量がそもそも少ないケースも考えられます。

Googleは、検索ユーザーのニーズに幅広く応えられるサイトを評価する傾向があります。

そのため、公開している記事数やページ数が少ないと、検索エンジンから「情報量が不足しているサイト」と判断され、上位表示につながりにくくなることがあるのです。

また、コンテンツの量が少ないと、サイト内でのユーザーの回遊性や滞在時間も伸びにくく、サイト全体の評価が高まりづらいのもデメリットです。

とはいえ、むやみに記事を量産するだけでは逆効果になることも。SEOで成果を出すには、ユーザーの検索意図を満たしつつ、E-E-A-Tを意識した質の高いコンテンツを継続的に増やしていくことが重要です。

伊藤

伊藤コンテンツを増やすうえでは、サイトのテーマ性を意識することも大切です。Googleは、ひとつのテーマに特化して深堀りしているサイトを高く評価する傾向があるため、雑多なテーマでコンテンツをやみくもに増すと逆効果になる可能性があります。

キーワード選定がずれている

コンテンツを一生懸命作成しても検索順位が上がらない場合、そもそも対策しているキーワードの選定が間違っている可能性があります。キーワード選定のずれとは、「ユーザーが実際に検索している言葉」と「コンテンツが対象としている言葉」が一致していない状態です。

ユーザーが何かを検索するときは、必ず検索意図があります。検索意図はおもに「行きたい」「やってみたい」「買いたい」「知りたい」の4つに分類できます。

Knowクエリ(知りたい)

「情報収集」を目的とした検索です。 何かを知りたい、学びたい、疑問を解決したいといった意図が含まれます。

Goクエリ(行きたい)

「特定の場所やウェブサイトへのアクセス」を目的とした検索です。行きたい場所や見たいサイトが決まっていて、そこへたどり着くために検索します。

Doクエリ(やってみたい)

「特定の行動」を目的とした検索です。

情報を見るだけでなく、何かをダウンロードしたり、使ってみたり、登録したりといった具体的な行動を起こしたい意図が含まれます。

Buyクエリ(買いたい)

商品やサービスを購入したいという意図が明確なクエリで、Doクエリの中でも特に購買意欲が高いものを指します。

伊藤

伊藤クエリとは、ユーザーがGoogleやYahoo!などの検索エンジンの検索窓に実際に入力した「単語」や「文章」そのものを示す言葉です。

キーワードのカニバリが起きている

SEOで順位が上がらない原因として、キーワードのカニバリゼーション(カニバリ)が発生しているケースも少なくありません。

カニバリとは、同じキーワードや検索意図を狙った複数のページが、同一サイト内で競合してしまっている状態を指します。

カニバリが起きると、Googleが「どのページを上位に表示すべきか」を判断しにくくなり、結果的にどのページも中途半端な順位にとどまってしまうことがあるのです。

特に、記事数が増えてきた中規模以上のサイトにありがちな課題で、意図せず似たような内容の記事が乱立してしまっているケースも多いです。

カニバリを防ぐためには、あらかじめキーワードと検索意図を整理・管理し、1キーワード1ページの原則を意識することが大切です。

カニバリが発生している場合は、記事の統合やリライト、内部リンクの最適化などを行い、コンテンツを整理しましょう。

伊藤

伊藤カニバリを防ぐためには、キーワード選定の段階でキーワードを整理することが非常に大切です。やみくもにキーワードを選ぶとカニバリのリスクが高まるので、正しいキーワード選定の方法を押さえておきましょう

SEO内部対策に関する原因

SEOで検索順位が上がらない場合、サイト内部について以下のような問題があるケースも考えられます。

- Googleにインデックスされていない

- noindexやcanonical設定がされている

- タイトルや見出しタグにキーワードが含まれていない

- パンくずが設定されていない

- 内部リンクが設置されていない

- 不自然な内部リンクが大量に設置されている

- サイト内に低品質・重複コンテンツが大量に存在する

- ページスピードが極端に遅い

- サイトがレスポンシブ化されていない

- ペナルティを受けている

ここからは、それぞれについて対処法と合わせて詳しく解説します。

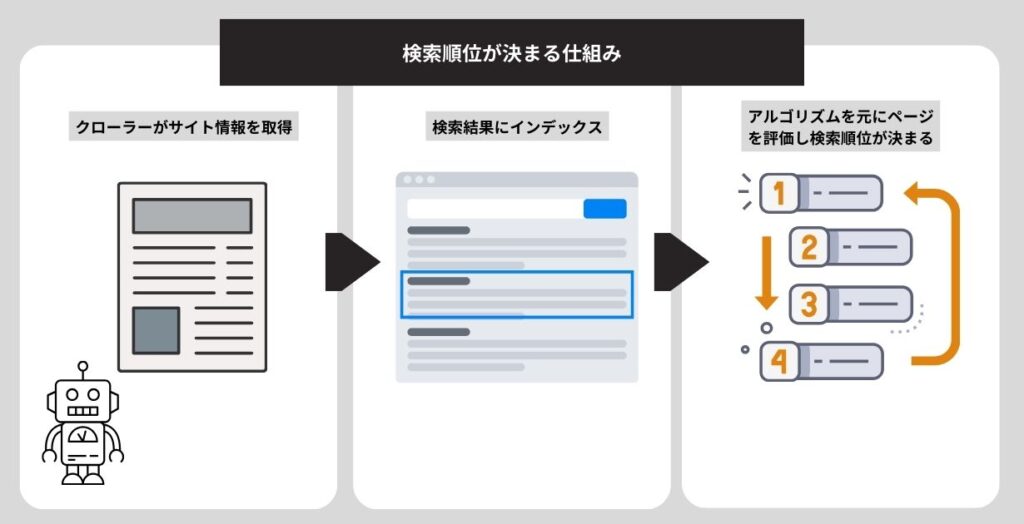

Googleにインデックスされていない

SEOで検索順位が上がらないとき、そもそもGoogleにページがインデックス(登録)されていないケースも意外と多く見受けられます。

インデックスとは、Googleがサイトのページを認識し、検索結果に表示できる状態にすることです。

いくら質の高いコンテンツを作成していても、Googleにインデックスされていなければ、検索順位がつくことはありません。

インデックスされていない原因はさまざまですが、代表的なものとしては以下のようなものがあります。

- noindexタグが設定されている

- サイトマップが未登録

- クロールバジェット(クロール予算)が不足している

- 内部リンクが少なく、孤立ページ化している

- Google Search Consoleでエラーが出ている

まずはGoogle Search Consoleの「インデックス登録」インデックス状況を確認してみましょう。確認手順は、以下のとおりです。

- Google Search Consoleにログインする

- ダッシュボード上部にある「○○内のすべてのURLを検査」に該当ページのURLを入力してEnter

- URL検査の結果が表示される

URL検査の結果が「URLがGoogleに登録されていません」と表示される場合、インデックスがされていないことを意味します。「カバレッジ」部分にインデックスに関する詳細が表示されるので、原因に応じた対応をしましょう。

特にページに問題がない場合は「インデックス登録をリクエスト」から、インデックスの申請が可能です。

伊藤

伊藤コンテンツを公開したばかりの場合、インデックス登録までに数日かかるケースもあります。すぐにインデックスに登録したいときは、公開後にインデックス登録リクエストを送信しておくのがおすすめです。

noindexやcanonical設定がされている

SEOで検索順位が上がらない原因として、意外と見落としがちなのが「noindexタグ」や「canonicalタグ」の設定ミスです。

これらのタグは、本来Googleに対して「このページは検索結果に表示しなくていい」「このページは別のページのコピーだから評価しなくていい」と伝えるために用います。

適切に使えばSEO上ポジティブな効果がある一方、誤って設定してしまうと、せっかく作成したページがインデックスされなかったり、正しく評価されなかったりする原因になります。

特にありがちなミスとしては以下のようなケースがあります。

- 本来インデックスさせたいページにnoindexを設定してしまっている

- 似た内容の記事にcanonicalを設定し、本来評価させたいページが評価対象から外れている

- テンプレートの設定ミスで全記事にnoindexが入っている

SEOの順位が上がらない場合は、Google Search ConsoleのカバレッジレポートやURL検査ツールを活用して、noindexやcanonicalの設定状況を必ず確認しましょう。

特にWordPressなどのCMSを使っている場合は、自動的にタグが入ることもあるため注意が必要です。

設定ミスが見つかったら、正しい設定に修正することで、検索順位の改善につながる可能性があります。

タイトルや見出しタグにキーワードが含まれていない

SEOで検索順位が上がらない原因として、タイトルや見出し(h1〜h3など)のタグに狙っているキーワードが含まれていないケースもよくあります。

タイトルタグや見出しタグは、Googleがページの内容を理解するために非常に重要です。対策キーワードがこれらのタグに入っていないと、検索意図とズレたページだと判断され、上位表示されにくくなる可能性があります。

特にSEO初心者の場合、「タイトルをキャッチーにしようとしすぎてキーワードが入っていない」「見出しが抽象的すぎる」「hタグが適切に使われていない」といったケースが多く見られます。

ページごとに狙いたいキーワードを明確に決めたうえで、タイトル・h1・h2・h3などに自然に盛り込むことが大切です。

ただし、キーワードの詰め込みすぎは逆効果になることもあります。あくまでもユーザーが読みやすく、理解しやすい形でキーワードを自然に盛り込むことを意識しましょう。

パンくずが設定されていない

SEOで検索順位が上がらない内部要因のひとつとして、「パンくずリスト」が設定されていないことも考えられます。

パンくずリストとは、ユーザーが今サイト内のどの位置にいるかをわかりやすく示すナビゲーションのことです。例えば、当社のWebサイトの場合は、以下のようなパンくずリストを設定しています。

パンくずリストはユーザーの利便性を高めるだけでなく、Googleに対してサイト構造を伝える役割も担っています。

そのため、パンくずリストが設定されていないと、Googleがサイト全体の構造やページ同士の関係性を把握しにくくなり、ページを正しく評価してもらえない可能性があるのです。

伊藤

伊藤「パンくずリストが設定されていない=マイナス評価」というわけではありません。ただ、Googleにサイトを評価してもらいやすくするための施策として実施することをおすすめします。

内部リンクが設置されていない

SEOで検索順位が上がらない原因として、ページ内やサイト内に適切な形で内部リンクが設置されていないことも大きな要因のひとつです。

内部リンクとは、自社サイト内の別ページへ誘導するリンクのことで、Googleがサイト全体の構造を理解しやすくしたり、ページ評価を分散・集約させたりする役割があります。

適切に内部リンクが結べていないと、Googleのクローラーがサイト内を巡回しにくくなり、重要なページが正しく評価されなかったり、インデックスされにくくなったりする恐れがあります。

また、ユーザー目線でも関連記事や関連情報への導線がないと、すぐに離脱されてしまい、サイトの滞在時間や回遊率が伸びにくくなってしまうでしょう。

Googleにページを正しく評価してもらうためには、関連するコンテンツ同士を内部リンクで適切につなぐことが大切です。

リンクを設置する際は「アンカーテキスト(リンク部分の文言)」に狙っているキーワードや記事の内容がわかる言葉を入れることを意識してください。これにより、Googleにもユーザーにもわかりやすいサイト構造をつくることができ、SEO評価の向上につながります。

伊藤

伊藤内部リンク構造の構築においては、トピッククラスターモデルの理解も不可欠です。以下の記事では、内部リンクについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

不自然な内部リンクが大量に設置されている

SEOで検索順位が上がらない原因として、「不自然な内部リンク」が大量に設置されているケースも注意が必要です。

先ほど解説したとおり、内部リンクはユーザーが関連情報にスムーズにアクセスできるようにするためのものです。しかし、SEO効果を狙うあまり、無理にリンクを詰め込みすぎたり、関連性が薄いページ同士を大量にリンクさせたりすると、かえって逆効果になることがあります。

特に、次のようなケースに当てはまる場合は要注意です。

- ページ下部に大量のリンクを羅列している

- 全ページに同じリンクをテンプレートで貼っている

- 無関係なキーワードをアンカーテキストに詰め込んでいる

Googleは、こうした「ユーザーの役に立たないリンク構造」をスパム的な手法とみなして、SEO上の評価を下げることがあります。

Googleがリンクを通じてサイトを評価する特許を取得しており、それを「リーズナブルサーファーモデル」と呼びます。このリーズナブルサーファーモデルに沿った形で内部リンクを設置することが大切です。

内部リンクを設置する際は、あくまでユーザー目線を大切にし、本当に関連性のあるページ同士を自然な流れでつなぐことが大切です。量ではなく質を意識し、必要な場所にわかりやすく、自然に設置することを心がけましょう。

サイト内に低品質・重複コンテンツが大量に存在する

SEOで検索順位が上がらない原因のひとつとして、「サイト内に低品質コンテンツや重複コンテンツが大量に存在すること」も挙げられます。

Googleは、ユーザーにとって価値の低いページが多いサイトを評価しづらい傾向にあります。

特に、以下のようなケースに該当する場合は注意が必要です。

- 内容がほぼ同じ商品紹介ページが大量にある

- キーワードごとに似た記事を量産している

- 他サイトの内容をそのまま転載している

- 自社内で同じ内容のページが複数存在する

こうした状態が続くと、Googleから「このサイトはユーザーにとって有益ではない」と判断され、SEO評価が下がってしまう可能性があります。

重複している記事は統合・削除を検討したり、内容が薄いページはリライトして情報を充実させたりするのが効果的です。

なお、重複コンテンツや低品質については、Google Search Consoleで以下の手順で確認できます。

- Google Search Consoleにログインする

- 左側のメニューから「ページ」を選択

- 「ページのインデックス登録」画面で重複コンテンツや低品質コンテンツがないか確認

伊藤

伊藤低品質コンテンツや重複コンテンツは、データベース型のサイトで発生しやすい問題の一つです。地域の一覧ページや条件ごとの一覧ページを作成しているポータルサイトなどの場合、気づかないうちに内容が重複しているケースも多いので、一度見直してみるとよいでしょう。

ページスピードが極端に遅い

SEOで検索順位が上がらない原因として、ページの表示速度(ページスピード)が極端に遅いことも考えられます。

「ページスピードが遅い=SEOの評価が下がる」という直接的な原因ではないものの、Googleはユーザー体験を重視していることから、ページの読み込みに時間がかかるサイトは、ユーザー満足度が低下し、結果としてSEOにも悪影響を及ぼす可能性があるのです。

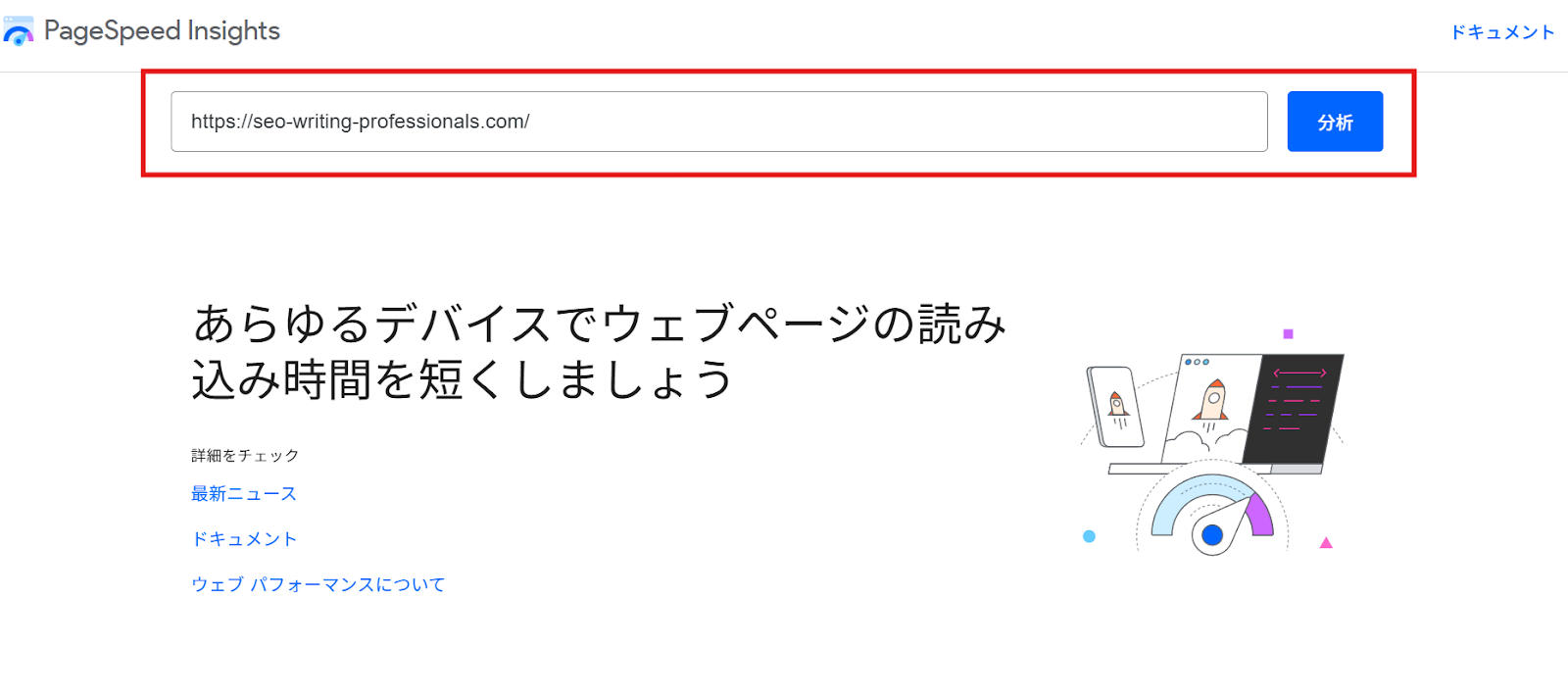

ページの表示スピードは、「PageSpeed Insights」というツールを使って以下の手順で確認できます。

- PageSpeed Insightsにアクセスする

- 検索窓に調査したいページのURLを入力し「分析」を押下する

- 診断結果が表示される

診断結果のスコアが低い場合は、画像の圧縮・WebP化、不要なコードの削除、サーバーの見直し、キャッシュの活用などの対策を行いましょう。

※自社のページの表示スピードも改善を重ねており、結果としては100点になっています。依頼したいと思っている会社がいたらチェックしてみましょう。

伊藤

伊藤ページの表示スピードは、SEOにおいてそこまで優先度の高い施策ではありません。ただし、ページを開くまでに数秒以上の時間がかかったり、画像が読み込めなかったりといった明らかな不具合が生じる場合は注意が必要です。

サイトがレスポンシブ化されていない

最近のSEOにおいては、「サイトがレスポンシブ対応(スマホ対応)になっていない」ことも、非常に大きなマイナスポイントとなります。

レスポンシブ対応とは、ユーザーがPC・スマホ・タブレットなどのどのデバイスでサイトを閲覧しても、画面サイズに合わせてレイアウトが自動調整される仕組みのことです。

Googleでは「モバイルファーストインデックス(MFI)」を導入しており、検索順位の評価は主にスマホ版サイトを基準に行われています。

Google のインデックス登録とランキングでは、スマートフォン エージェントでクロールしたモバイル版のサイト コンテンツを使用します。これをモバイルファースト インデックスと呼びます。

引用元:モバイルサイトとモバイルファースト インデックスに関するおすすめの方法|Google検索セントラル

そのため、スマホでの表示が崩れていたり、文字やボタンが小さすぎたり、操作しにくい状態になったりしていると、ユーザー体験が悪いと判断されて、SEO評価が低下する可能性があるのです。

特に、以下のような状態のサイトの場合、対策が必要でしょう。

- スマホで見ると横スクロールが発生する

- 文字が小さく読みにくい

- ボタンやリンクが押しづらい

- デザインがPC版と同じで最適化されていない

ユーザー目線に立って、すべてのデバイスで見やすく使いやすいサイトを目指すことが、順位改善への第一歩です。

ペナルティを受けている

SEOで検索順位が大きく下がったり、なかなか上がらない原因として、Googleからペナルティを受けている可能性も考えられます。

Googleのペナルティには大きく以下2種類あり、いずれも検索順位に深刻な影響を与えます。

| 確認方法 | 内容 | 確認方法 |

|---|---|---|

| 手動ペナルティ | Googleの審査担当者が手動でペナルティを与える | Google Search Consoleの「手動による対策」で通知される |

| 自動ペナルティ | Googleの検索アルゴリズムによって自動的に順位が下がる | 通知はないが、アルゴリズムアップデート後に順位が突然下がる |

特に、手動ペナルティの場合はGoogle Search Consoleに「手動による対策」のメッセージが表示されるので、いち早く対策を行いましょう。

なお、違反内容として多いのは、以下のようなケースです。

- 過剰なリンク購入・被リンク操作

- コピーコンテンツの大量生成

- クローキング(ユーザーとGoogleに別の内容を表示すること)

- スパム的なSEO手法の実施

もしペナルティを受けている場合は、Googleのガイドラインに沿って問題を解消し、「再審査リクエスト」を行う必要があります。

また、アルゴリズムによる順位下落の場合でも、ガイドライン違反や品質の低いコンテンツが原因になっていることが多いため、サイト全体の見直しと改善が必要です。

SEOで順位が上がらないと感じたら、一度Google Search Consoleをチェックし、ペナルティの有無を確認しておくことをおすすめします。

SEO外部対策に関する原因

SEOで検索順位が上がらない場合、サイト内部ではなく外部の要因が関わっている可能性もあります。具体的には、以下のような原因について確認してみましょう。

- 被リンクが少ない・質が低い

- 自社の業界内認知度が低い

伊藤

伊藤外部要因については「マイナス評価を受けている」というよりも「競合に負けている」といった意味合いのほうが強いので、最後に確認するのがおすすめです。

被リンクが少ない・質が低い

SEOで検索順位がなかなか上がらない原因として、「被リンク(バックリンク)」の数が不足していたり、数が多くても質が低かったりすることも考えられます。

被リンクとは、外部サイトから自社サイトに向けて貼られたリンクのことです。

Googleは被リンクを「第三者からの評価や信頼性の根拠」として重視しており、SEOの順位においても非常に重要な要素といえます。

特に、近年のSEOでは被リンクの「数」よりも「質」をより重視するようになっており、昔のように数を集めれば評価や順位が上がるわけではありません。むしろ、不自然な被リンクはペナルティのリスクにもつながるので注意が必要です。

具体的には、以下のような状態に当てはまる場合は対策・改善が不可欠でしょう。

- そもそも被リンクがほとんどない

- 質の低いリンク(スパムサイト・無関係なサイト)ばかり

- リンク購入による不自然なリンクが多い

- 被リンクが特定のページに偏っている

そもそもの被リンク数が少ない場合は、質の高いコンテンツを配信したり、独自の調査リリースを行ったりといった被リンク獲得施策が考えられます。

一方で、質の低い被リンクによってマイナス評価を受けている可能性がある場合は、リンクの否認を行うなど、技術的な対策が不可欠です。

リンク否認や被リンクによるペナルティについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、合わせて参考にしてください。

自社の業界内認知度が低い

SEOで検索順位が上がらない背景には、「自社の業界内での認知度が低い」という根本的な課題が潜んでいることもあります。

SEO対策というと、内部対策やコンテンツによる対策に重きを置かれがちですが、Googleは「この会社・この人は業界で有名か?」という視点でもサイトを評価しています。

そのため、長期的に検索順位をキープするためには、目先の記事作成や内部対策だけでななく、以下のようなブランディング施策にも積極的に取り組むのがおすすめです。

- 専門性の高いコンテンツを継続的に発信する

- 業界メディアへの寄稿・取材対応

- SNSやプレスリリースを活用した情報拡散

- 業界イベントやセミナーへの登壇

- 自社名・ブランド名検索を増やす施策

伊藤

伊藤直近では生成AIなどの台頭もあり、これまで以上に「誰が」その情報を発信しているかという点が重要になってきています。SEO対策を行うときは、”SEO”という分野だけにとらわれず、会社全体のマーケティングやブランディングと絡めて取り組むことが大切です。

また、ブランドの認知度を評価するうえで、Googleは指名検索数を用いている可能性が高いです。

指名検索とは、例えば「〇〇株式会社」「△△(商品名)」など、特定の企業やブランド、商品・サービスなどの固有名詞を含めて検索のことを指します。

自社のブランドや会社名の指名検索数も伸ばせるようにマーケティング・PR活動を進めていきましょう。

SEOで検索順位が上がらないときにすべきこと

SEO対策をしているのに検索順位が上がらないときは、まずは焦らずに原因と思われる部分を特定することが大切です。そして、一つ一つの原因に対して丁寧に対応し、マイナス要因を無くしていくことを心がけましょう。

また、そもそもSEOは長期的な目線で取り組むものです。Googleでは、SEO対策の効果が出るまでには通常3ヵ月~1年の期間がかかると明記しており、決して一朝一夕で検索上位を獲得できるものではありません。

SEOで最も大切なのは「正しいSEO対策を積み上げること」です。短期的な成果を求めるがあまり、間違ったSEO対策をしては意味がありませんし、むしろ逆効果になってしまいます。

SEOで検索上位が上がらないときでも、やるべきことに集中してコツコツとサイト評価を積み上げていきましょう。

渡邉

渡邉これまでの経験から、ノウハウがあるのにSEOがうまくいかない人は「焦りすぎている」というケースがほとんどです。

「急がば回れ」を意識して、愚直に正しいSEO対策をしていれば、いつか検索順位も改善していくはずです。

SEOで検索順位が上がらないときにしてはいけないこと

SEOで思うように検索順位が上がらないと「とにかく何か対策を打たないと…」と焦ってしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、SEOには「やってはいけないNG行動」も存在します。間違った対策をしてしまうと、順位が上がらないどころか、逆に検索順位を大きく下げてしまったり、Googleからペナルティを受けたりするリスクもあるため注意が必要です。

ここでは、SEOで順位が上がらないときに特に避けたいNG行動を紹介します。もし心当たりがある場合は、すぐに見直しや改善を検討しましょう。

伊藤

伊藤SEOは「やらないほうがいいこと」を知ることも、成果につながる重要なポイントです。焦らず正しい方法で、着実に順位アップを目指しましょう。

低品質コンテンツを量産すること

SEOで検索順位が上がらないときに、やってしまいがちなNG行動のひとつが「低品質なコンテンツを大量に作ること」です。

検索順位が上がらないからといって、内容が薄い記事や他サイトの情報をまとめただけの記事を量産するのは逆効果になる可能性があります。

特に昨今は生成AIの普及により、低品質なコンテンツを大量に作るという失敗を犯してしまっているサイトが増えています。

Googleは「ユーザーにとって価値があるかどうか」を非常に重視しています。そのため、ただ記事数を増やせばSEOに効果がある、という考え方は通用しません。

低品質なコンテンツがサイト内に増えすぎると、Googleからサイト全体の評価を下げられてしまう恐れもあるので注意しましょう。

自身のサイト内の低品質コンテンツの見つけ方

Googleに低品質コンテンツだとみなされているページは、Google Search Consoleを使えば簡単に見つけられます。

- Google Search Consoleを開く

- 左側メニューから「ページ」を開く

- 画面を下にスクロールして「クロール済み-インデックス未登録」を開く

- 表示されているページが低品質コンテンツの場合が多い※一部除く

クロール済み-インデックス未登録に表示されているのは、Googleがクロールした(ページ内容を読み取った)が、インデックスする価値がないと判断されているページです。

つまり、低品質なコンテンツということになります。

ただし、一部「/feed」とURLの末尾にあるものは、RSSフィードのことなので低品質コンテンツにはあたりません。

RSSフィードを除く、クロール済み-インデックス未登録ページに対しては対処が必要です。

低品質コンテンツを見つけた以下のような対処をしてください。

- コンテンツを改善し質を高める

- noindexタグを付与して評価対象外にする

- 削除する

低品質コンテンツが多い場合、noindexや削除で対応してしまった方が早いケースもあります。

弊社の支援先では、低品質コンテンツの削除によりページ数は半分になりましたが、検索流入数は10倍になったという事例もあります。

SEOは”量”より”質”であるということを改めておさえておきましょう。

質の低い被リンクを大量に獲得すること

SEOで検索順位が上がらないときに、絶対に避けたいNG行動のひとつとして「質の低い被リンクを大量に集めること」も挙げられます。

被リンクはSEOにとって重要な評価指標ですが、Googleは「質より量」でリンクを増やそうとする行為に対して、非常に厳しい目を向けています。

特に、以下のような被リンクの獲得方法はリスクが高いため注意が必要です。

- リンク販売サイトで購入したリンク

- 被リンク目的のためだけに開設されたサイトからのリンク

- 全く関連性のないサイトからの大量リンク

- フッターやサイドバーに機械的に設置されたリンク

このような被リンクを「スパムリンク」と判断されて、ペナルティの対象になる可能性があります。一度ペナルティを受けてしまうと、順位回復には多大な時間と労力がかかるため、リンクの質には十分に注意しましょう。

ユーザーのためにならない内部リンクを大量に設置すること

SEOで順位が上がらないときに、ついやってしまいがちなNG行動のひとつとして「内部リンクをとにかく大量に貼ること」も挙げられます。

内部リンクはSEOにおいて重要な施策のひとつですが、リンクは「適切な場所に・適切な数で・自然に」設置されてこそ効果を発揮するものです。

SEO目的だけで不自然に大量のリンクを設置すると、ユーザーの利便性を損ない、Googleからもネガティブに評価されてしまう可能性があります。

例えば、次のようなリンク設置は絶対に避けるようにしましょう。

- ページ下部に関連記事リンクを大量に羅列

- 文章の途中に何度も同じリンクを挿入

- 特定のページへの内部リンクを大量に設置する

やみくもに施策を実施すること

SEOで検索順位が上がらないときにやみくもに施策を実施するのはやめましょう。

順位が上がらないからといって、原因の特定や分析を行わずに、思いつきで色々な施策を試してしまうと、かえって状況が悪化する可能性があります。

例えば「コンテンツが弱いのにリンク施策だけを実施する」「テクニカルSEOに問題がないのに構造をいじる」といった対策をしてしまうと、効果が出ないどころか、SEOの改善スピードが遅くなったり、もとに戻すための工数が増えてしまったりします。

SEOにおいて「これをやれば必ず順位が上がる」という万能な対策は存在しません。順位が上がらないときは、まず「現状把握」と「課題の整理」を最優先に行い、やるべき施策の優先度を決めるようにしましょう。

SEOで検索順位が上がらないときはプロに頼るのも手

ここまで、解説してきた通り、検索順位を決定づける要因は非常に多く順位が上がらない理由はサイトによって様々です。

したがって、検索順位を上げるためには、まずサイトを細かく分析して課題を見つけ、課題に応じた適切な対処が求められます。

しかし、こうした作業には高度な専門知識や技術、膨大な時間が必要で、社内で実施するのが難しいというケースもあるでしょう。

SEOで検索順位がなかなか上がらないときは、自社だけで悩み続けるのではなく、SEOのプロに相談するのがおすすめです。

SEOは、コンテンツ制作・サイト設計・被リンク対策・ユーザー体験の最適化など、専門的な知識とノウハウが求められる領域です。独学や社内だけのリソースでは、どうしても限界があるケースも少なくありません。

特に、次のような状況に当てはまる場合は、プロへの相談を検討してください。

- 施策を実施しているのに効果がまったく出ない

- サイト全体の課題が整理できていない

- キーワード設計やコンテンツ戦略に自信がない

- 社内にSEOの専門人材がいない

SEO支援のプロに依頼すれば、サイト診断による課題抽出から、具体的な改善施策の提案、実行支援まで幅広く対応してもらえます。

ときには「今のSEO方針自体がズレている」という根本的な部分を指摘してもらえることもあるでしょう。

検索順位を上げたいならシュワット株式会社がおすすめ!

SEOで検索順位が上がらないときは、シュワット株式会社へぜひご相談ください。

当社では、これまで多くの企業のSEO対策を支援しており、様々なWebサイトの検索順位を伸ばしています。

経験豊富なコンサルタントが、SEOに関する悩みを丁寧にヒアリングし、企業ごとに最適な改善策を提案させていただきますので、まずは一度お気軽にご相談ください。

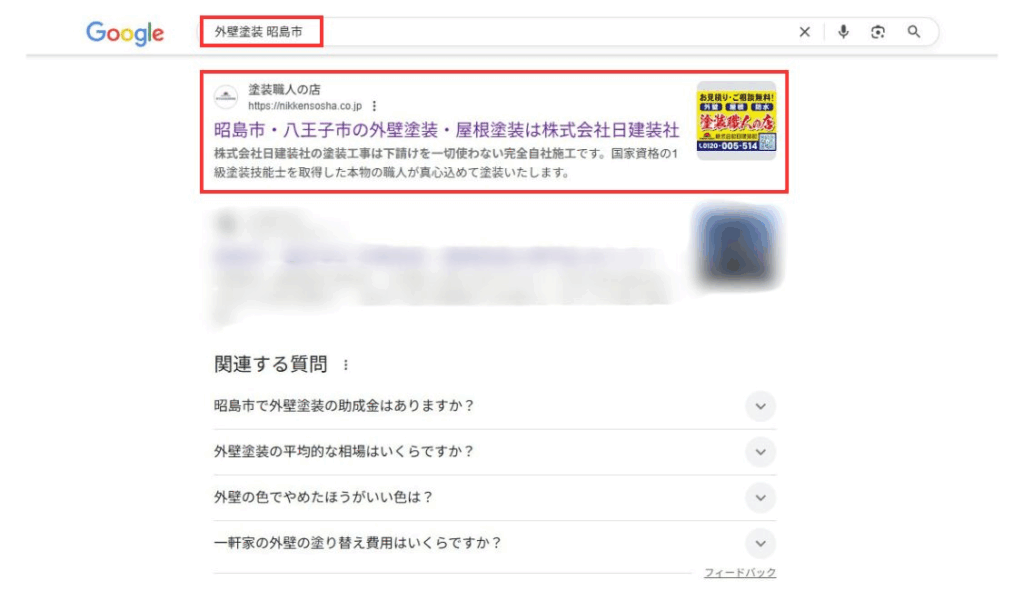

支援開始1ヶ月でエリア1位を達成|株式会社日建装社

株式会社日建装社は、2021年設立の外壁塗装・リフォーム会社です。

| 業界 | 外壁塗装・リフォーム |

|---|---|

| 企業名 | 株式会社日建装社 |

| サービス名 | 塗装職人の店 |

| URL | https://nikkensosha.co.jp/ |

課題・目的

ポータルサイトや下請け受注に頼らず、自社ホームページからの元請け受注数増加を目指し、弊社のSEOコンサルティング・対策代行サービスをご利用いただくことになりました。

設定したゴール

外壁塗装は、まず自社の対応エリア内の地域名クエリで検索1位を獲ることが最重要。

自社が所在する「昭島市 外壁塗装」での検索1位獲得を第一目標といたしました。

また、第二目標としては、昭島市以外の八王子市、国立市といった周辺の対応エリアでの検索3位以内獲得を設定しています。

成果

プロジェクト開始わずか1ヶ月で「昭島市 外壁塗装」での検索1位を達成し、地域NO.1になりました。(2025年8月末時点)

コンテンツマーケティング開始から半年で、月間リード数60件を達成|シュワット株式会社(自社サイト)

シュワット株式会社では、POSレジ比較・購入サイト「BESPRA」を運営しており、店舗向けにレジや自動釣銭機に関するさまざまな情報を発信しています。

| 業界 | BtoBサービス(POSレジ販売) |

|---|---|

| 企業名 | シュワット株式会社 |

| サービス名 | BESPRA |

| URL | https://dx-bespra.com/ |

課題

BESPRAでは、過去に行っていたSEO対策によって順調に成果を出すことができていました。

しかし、サイトの開設から10ヵ月ほど経った時期に突然Googleからのペナルティを受け、トラフィックがほぼゼロの状態にまで低下してしまいました。そこで、ペナルティの原因の特定とサイトのトラフィック回復を第一にSEO対策を実施しています。

成果

ペナルティなどの大きなトラブルもありましたが、適切な対応をしたことで「個人店レジ おすすめ」「POSレジ ランキング」などのPOSレジに関する主要なキーワードで検索1位を獲得しています。

その結果、リードの獲得にもつながり、月間リード60件、月間売上500万円といったビジネス上の成果を生み出すことにも成功しました。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

まとめ

本記事では、SEOで検索順位が上がらない原因と対処法について詳しく解説しました。

SEOでは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツ作りや、Googleのガイドラインに沿った正しい対策が不可欠です。順位が上がらないからといって焦って間違った施策を行ってしまうと、かえって逆効果になることも少なくありません。

自社で対応が難しいと感じた場合は、無理せずSEOのプロに相談するのもひとつの手です。

当社では、SEOに関するサイトの診断や改善提案、コンテンツ制作支援など、幅広いサポートを行っています。SEO対策でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。状況に合わせた最適な改善プランをご提案させていただきます。

合わせて下記の記事もぜひご覧ください。

検索順位下落の原因は3つだけ!SEO担当者に伝えたい早期対策方法

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。