- ブログのSEO対策の方法

- SEO記事の書き方

- 記事以外のSEO対策の施策リスト

この記事の著者:伊藤 寛規

月間5,000万PV越えのWebメディア「mybest」でコンテンツ制作責任者を経験。「転職サイト」「マッチングアプリ」「退職代行」「動画配信 おすすめ」「クレジットカード」など、日本最難関クラスのキーワードで検索上位獲得した実績多数あり。

この記事の監修者:渡邉 志明(シュワット株式会社 代表取締役)

これまで複数のWebサイトの立ち上げ~黒字化にPM・SEO責任者として携わる。コンテンツSEOによるメディアのグロースやインハウス化支援も得意。

「ブログで収益を得たい」

「もっと多くの人に自分の記事を読んでもらいたい」

そんな思いでブログを運営している方にとって、避けては通れないのがSEO対策です。

とはいえ、ブログ初心者の方の多くは「SEOって何?」「具体的に何をやればいいの?」という疑問を抱えて何もできずにいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、SEO初心者の方にもわかりやすく、ブログのSEO対策の基礎から実践テクニック、よくある注意点までを徹底的に解説します。

伊藤

伊藤かなりボリューミーな内容ですが、この記事を読めばブログSEOの基本が身に付きます!

「ブログってどうやって上位に表示されるの?」「SEOって結局何をすればいいの?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ最後まで参考にしてください。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

ブログのSEO対策ってそもそも何?

SEO対策とは「検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)」のことを指します。

簡単に言えば、自分のブログがGoogleなどの検索結果で上位に表示されるようにするために対策することです。

たとえば「ブログ 初心者 稼ぎ方」と検索したときに、あなたの記事が1ページ目に表示されていたら、それだけ多くの人に読まれる可能性が高まります。

逆に、検索結果の5ページ目や10ページ目に載っていても、ほとんどの人は見てくれませんよね。

検索からのアクセスは、SNSと違って安定して継続しやすいのが特徴です。副業やアフィリエイトを目的にブログを運営する場合には、この「検索からの流入=SEO対策」が大きなカギを握ります。

つまり、ブログで収益を目指すなら、SEO対策は避けて通れない重要な要素だといえるでしょう。

検索エンジンとは

検索エンジンとはユーザーが知りたい情報を探すための検索サービスです。「Google」や「Yahoo!JAPAN」など、さまざまな種類があります。

なかには「SEOはGoogleだけ対策すればいいの?」と思うかもしれませんが、実はそれでOKです。

なぜなら、ネット上のユーザーのうち約80%はGoogleを使用しており、次点でユーザー数が多いYahoo!JAPANでもGoogleと同じアルゴリズム(検索順位を決める仕組み)を採用しているからです。

つまり、国内ユーザー向けにSEO対策を行うなら、Googleを基準に考えるのが正解といえます。SEO初心者の方も、まずはこの前提を押さえておきましょう。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

ブログでSEO対策をするメリット

ブログでのSEO対策には、単に検索順位を上げるだけではない、さまざまなメリットがあります。

たとえば、まだ知名度のないブログでもアクセスを集められたり、収益化につながったり、作成した記事が「資産」として長く働いてくれたりと、ブロガーにとって魅力的な効果が期待できます。

ここでは、SEO対策を行うことで得られる3つの大きなメリットについて、具体的に見ていきましょう。

無名のブログでもアクセスを集められる

SEO対策を行う最大の魅力のひとつが、「知名度がなくても検索から読者を集められる」という点です。

ブログを始めたばかりの頃は、SNSのフォロワーもいなければ固定ファンもいないため、投稿してもなかなか見てもらえません。

しかし、SEOを意識して記事を作れば、検索結果から自然とユーザーがアクセスしてくれるようになります。

たとえば「一人暮らし 節約 ブログ」といった具体的なキーワードで上位に表示されれば、検索した人があなたのブログにたどり着く可能性は高まるでしょう

つまり、検索者の「知りたい」というニーズに合った記事を作れば、名前や実績がなくても十分勝負できるということです。

無名の個人でもチャンスがある点は、SEOの大きなメリットといえるでしょう。

伊藤

伊藤私も過去に個人ブログを運営していたとき、ある日1つのコンテンツが上位表示されてサイトへのアクセスが爆発的に伸びた経験があります!

アクセス数が増えれば収益化が可能

SEO対策によってブログにアクセスが集まれば、収益化につながるチャンスも広がります。

検索エンジンから訪れるユーザーは「情報を探している状態」にあるため、広告や商品紹介との相性が良く、収益化しやすいのが特徴です。

具体的な方法としては、Googleアドセンスとアフィリエイトの2つがあります。

Googleアドセンスは、自分のブログに表示された広告がクリックされるだけで報酬が発生する仕組みで、初心者にも始めやすい収益手段です。

一方、アフィリエイトは読者が商品やサービスを購入・申し込みした場合に報酬が発生する形式で、収益単価が高いのが魅力です。

SEOで上位表示された記事は長期間アクセスを集め続けるため、継続的な収益を見込める点も大きなメリットといえるでしょう。

伊藤

伊藤Googleアドセンスを利用するには一定の基準を満たして審査を通過する必要がありますが、アフィリエイトはASP(広告代理店サイト)への登録だけで利用できるケースも多いです!

作成したコンテンツが資産として蓄積される

SEO対策によってブログ記事が検索上位に表示されれば、長期間にわたってアクセスを集め続ける「資産」になります。

たとえば、日々のSNS投稿は時間とともに埋もれていきますが、SEOで評価された記事は数ヵ月、場合によっては数年にわたって集客を担ってくれます。

このように、過去に書いた記事が自動的に読者を集め、収益を生み出し続けるのはブログSEOならではの強みです。

特に、季節に左右されない「通年需要」のある記事は、更新の手間も少なく効率的に資産化できます。

また、コンテンツが増えるほどサイト全体の評価も高まり、さらに検索に強くなるという好循環も生まれます。

コツコツと積み上げた記事が、あとから大きなリターンをもたらしてくれるのが、SEOに取り組む大きな魅力のひとつです。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

ブログでSEO対策をするデメリット

ブログSEOには多くのメリットがありますが、一方で注意すべきデメリットも存在します。

特に、SEOで成果を出すには「短期的な結果」を期待するのではなく、地道な努力と継続的な改善が欠かせません。以下では、代表的な2つのデメリットについて解説します。

SEOで成果が出るまでには時間がかかる

ブログのSEO対策は、すぐに結果が出るものではありません。

検索エンジンに評価され、上位に表示されるまでには、数週間から数ヵ月かかるのが一般的です。

特に新規ドメインで立ち上げたばかりのブログや、記事数が少ない段階では、検索結果に反映されるまでに時間を要する傾向があります。

たとえば、「ブログを立ち上げて記事を10本書いたのにアクセスがほとんどない」といった悩みは、ほとんどの人が経験するはずです。

すぐに結果を求めすぎず、検索意図に合った記事をコツコツと積み上げていくことが、長期的な成果につながります。

焦らず、定期的な分析と改善を行いながら運営を続けていく姿勢が大切です。

伊藤

伊藤私もブログを立ち上げたときは、記事がインデックスされて検索結果に表示されるようになるまでに3ヵ月~6ヵ月ほどかかったと記憶しています。個人ブログは成果が出るまでに時間がかかるケースが多いので、地道に長い目線で継続することが何よりも重要です。

継続的かつ長期的な取り組みが必要

ブログのSEO対策は「一度やれば終わり」ではなく、継続的な努力が求められます。

なぜなら、一時的に検索順位が上がっても、競合が記事を更新したり、検索エンジンのアルゴリズムが変わったりすると、順位が下がることもあるからです。

書いた記事は定期的に見直し、内容の鮮度やユーザーの検索意図に合わせて改善していく必要があります。

また、記事数を増やすことによって、サイト全体の評価が上がりやすくなるため、投稿の継続も重要です。

SEOは「資産になる」といわれる一方で、育て続ける意識がなければ効果を維持するのは難しいという側面もあります。

長期的な視点でブログを育てていく姿勢が、収益化にもつながる成功のポイントといえるでしょう。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

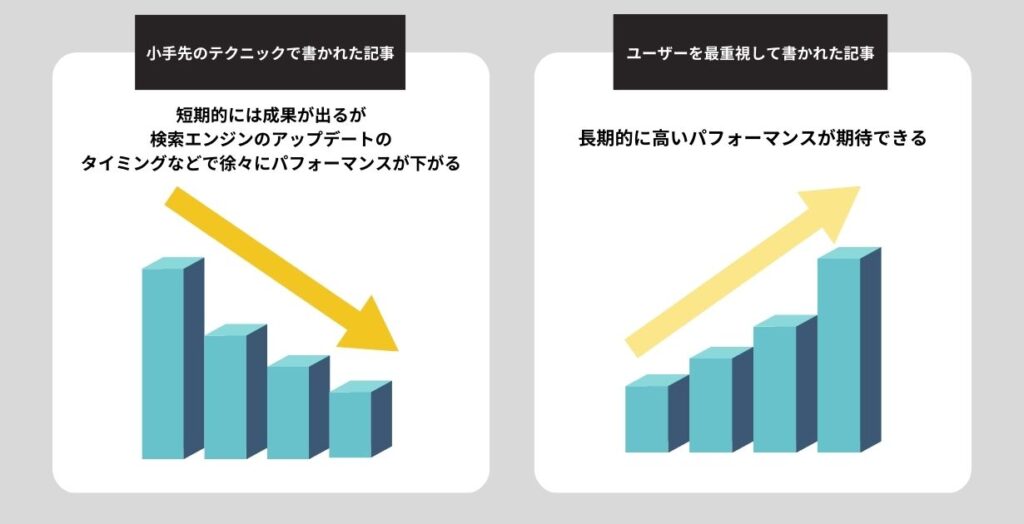

【前提】ブログSEOで最も大切なのは「ユーザーの役に立つコンテンツ」を作ること

「SEO対策」と聞くと、テクニックや裏ワザのようなものを思い浮かべる方もいるかもしれません。

しかし、ブログSEOで最も大切なのは、検索してきた人の疑問を解決できる“ユーザーの役に立つコンテンツ”を作ることです。

実際、Googleは「ユーザーに最も適した情報を表示すること」を理念に掲げており、検索エンジンの仕組みもこの考えをもとに設計されています。

つまり、ユーザーにとって有益な記事であれば、自然とGoogleに評価され、上位表示されやすくなるのです。

SEO初心者の場合、「とりあえず記事を100記事作る」「記事同士を内部リンクでつなげばOK」というようなやみくもな対策をしてしまいがちですが、これらの「GoogleのためのSEO対策」は長期的な目線で見るとマイナス評価につながるおそれがあります。

ブログ立ち上げ初期こそ、地道に高品質なコンテンツを作成することを心がけるようにしましょう。

伊藤

伊藤個人ブログのようなメディアの場合、大がかりなSEO対策をするのはリソース的に難しいケースも多いはずです。だからこそ、まずは「ユーザーのためになるコンテンツ」を意識してサイト内のコンテンツを充実させていくのがおすすめです。

過去のブラックハットSEOは通用しない

初心者がブログSEOに取り組む際に注意しなければならないのが「ブラックハットSEO」です。

かつてのSEOでは、「ブラックハットSEO」と呼ばれる不正な手法でも検索上位を狙える時代がありました。

たとえば、キーワードを大量に詰め込んだだけの記事や、自作自演の被リンクを大量に貼る方法などが横行していたのです。

しかし、現在のGoogleではこうした手法は明確にスパムとみなされ、アルゴリズムによって厳しく取り締まられるようになりました。

特に有名な「パンダアップデート」や「ペンギンアップデート」以降は、コンテンツの品質や被リンクの自然性が重視されるようになり、ブラックハットSEOでの上位表示は困難になっています。

SEOで成果を出すには、ユーザーの検索意図を的確に捉え、信頼できる情報を丁寧に発信する「ホワイトハットSEO」が基本です。

今の時代では短期的なテクニックよりも、誠実な積み重ねが求められることを覚えておきましょう。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

SEOに強いブログの書き方【基礎編】

SEOで成果を出すには、ただ記事を書くのではなく、「読者が検索するキーワードに合った書き方」を意識することが大切です。

ここからは、初心者でもすぐに取り入れられる「SEOに強いブログ記事の書き方」をステップごとに紹介します。

まずはキーワード選びから、構成の組み立て方、タイトルや見出しの作成まで、基本を一つずつ確認していきましょう。

対策キーワードを選定する

SEOで成果を出すための第一歩は、「どの検索キーワードで記事を上位表示させたいか」を明確にすることです。

仮に、ブログで「副業を始めたい人向けの記事」を書くなら、「副業 始め方」や「副業 おすすめ」といった具体的な検索キーワードが候補になります。

ただし、キーワードを選定する際は、「実際にユーザーに検索されているキーワードかどうか」が大切です。

誰にも検索されていないキーワードで記事を作り、検索上位を獲得したとしても、当然アクセスは増えません。

そのため、Googleキーワードプランナーやラッコキーワードを使って、読者がどんな言葉で検索しているかを調査してみましょう。

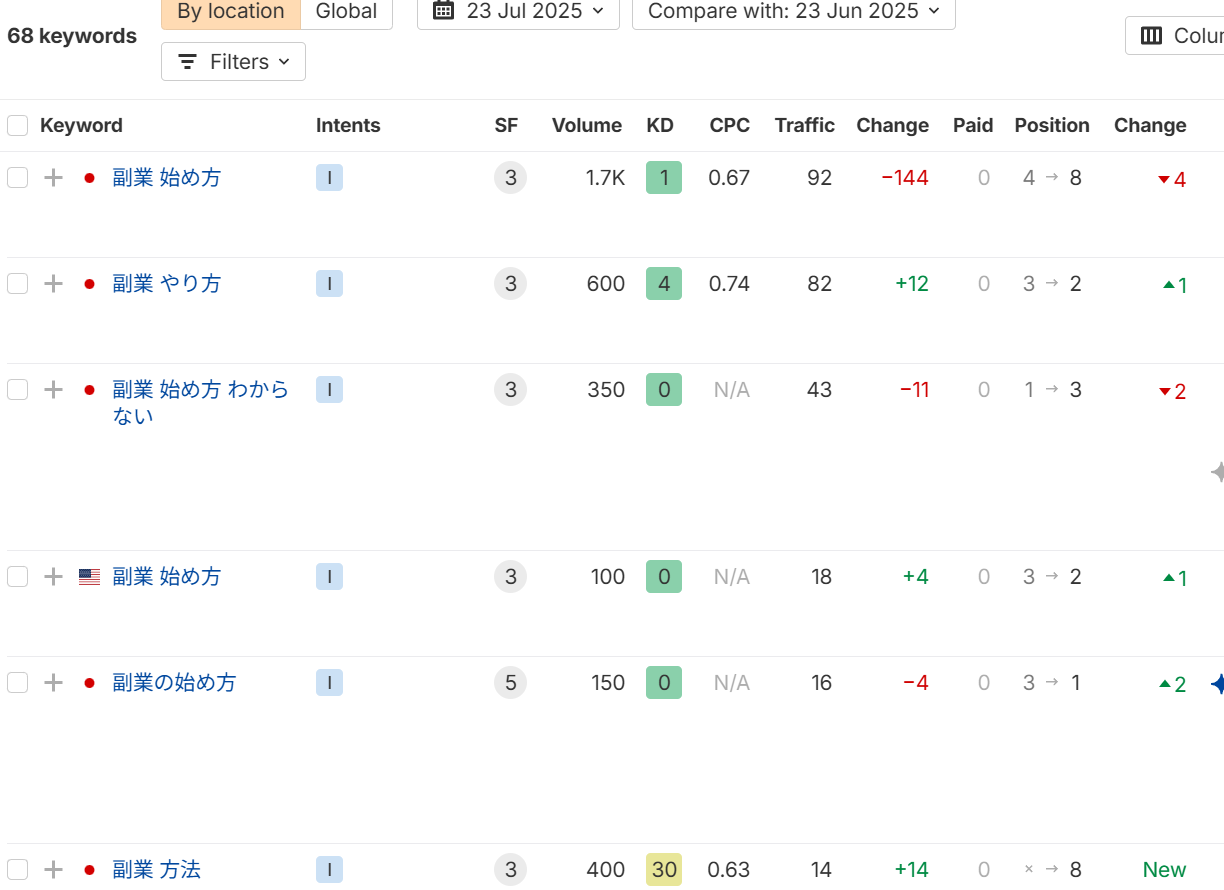

たとえば、「副業 始め方」という軸キーワードについて、Googleキーワードプランナーで検索ボリュームや関連キーワードを調査すると、以下のようなデータが抽出できます。

この中から、自分のブログのテーマに合ったキーワードを選定し、コンテンツを作成していくことになります。

なお、初心者のうちは、検索ボリュームが大きすぎず、競合が少なめのキーワードを狙うのがおすすめです。

SEOキーワードの選定方法については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

サブキーワードを調査する

対策するメインキーワードが決まったら、次はサブキーワードを調査しましょう。

サブキーワードとは、メインキーワードと一緒に検索されやすい関連語句のことで、記事の構成や内容の幅を広げるヒントになります。

たとえば「副業 始め方」がメインキーワードの場合、「おすすめ」「在宅」「初心者」などがサブキーワードとして挙がることがあります。

これらを記事内に自然に盛り込むことで、検索意図に幅広く対応でき、SEO効果も高まります。

調査には、次のような方法が便利です。

- Googleサジェスト

- ラッコキーワード

- ahrefs※

中でも、ahrefsを使うとキーワードごとの検索ボリュームや競合度まで確認できるため、精度の高い記事設計が可能です。ただし、有料なので本格的なSEOをしたい場合に導入を検討すると良いでしょう。

ahrefsを用いたサブキーワードの調査方法は、以下の手順で行います。

- メインキーワードで実際に検索する

- メインキーワードの検索結果で上位に表示されている記事のURLをコピーする

- ahrefsのダッシュボードから「Organic keywords」をクリックする

- 検索窓にコピーしたURLを貼り付ける

- 調査結果が表示される

実際に、「副業 始め方」というメインキーワードについて、ahrefsでサブキーワードを調査すると、以下のようなデータが抽出できます。

このデータでは、競合1位のサイトが「副業 始め方」以外に、「副業 始め方 わからない」「副業 方法」などのキーワードで検索流入を獲得していることがわかります。

そのため、自分で作成する記事においてもこれらをサブキーワードとして設定し、構成に盛り込むとよいでしょう。

伊藤

伊藤競合サイトを参考にしたサブキーワード調査は、あくまでも「競合が流入を獲得しているキーワード」でしかありません。そのため、競合以外にもGoogleサジェストや関連キーワードを確認し、記事内で対策できるサブキーワードがないか調査することが大切です。

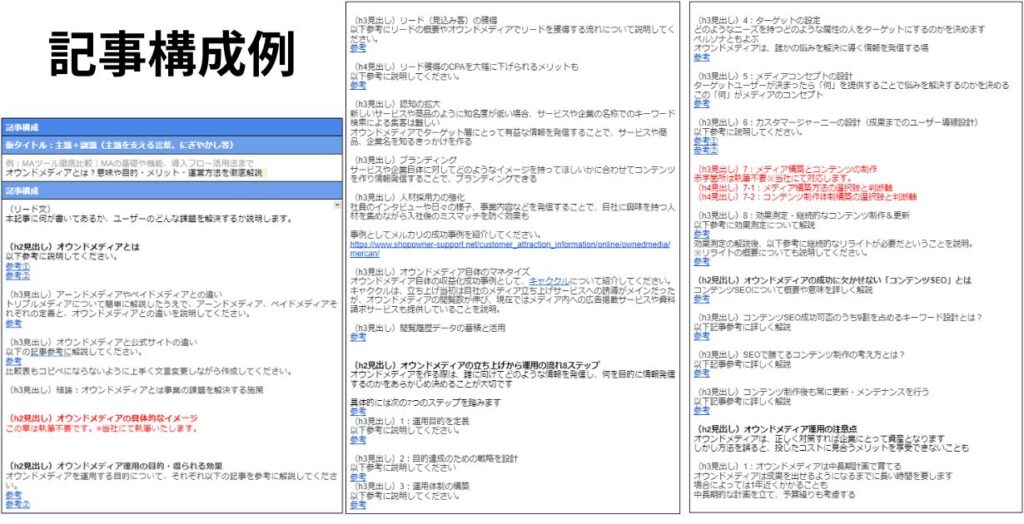

記事の構成案を作成する

対策キーワードが決まったら、すぐに書き始めるのではなく、まずは記事全体の「設計図」となる構成案を作ることが大切です。

構成案とは、記事に盛り込む見出しや各セクションの流れを事前に整理したものです。

これがしっかりできていれば、記事の方向性がぶれにくくなり、ユーザーにとって読みやすいコンテンツに仕上がります。

構成案を作成する際は、検索上位の記事を分析したり、想定読者(ペルソナ)や検索意図を明確にしたりしながら、見出しの順番や中身を組み立てていきましょう。

以下では、構成案を作るための具体的なステップを順を追って解説していきます。

検索上位サイトを調査する

記事の構成案を作る際には、まず対策キーワードで実際に検索し、上位表示されている記事を確認しましょう。

検索上位のコンテンツは、Googleが「ユーザーの検索意図を満たしている」と評価した結果なので、構成や情報の出し方にヒントが詰まっています。

調査では、以下のポイントをチェックしてみてください。

- タイトルや見出しの構成

- どんな質問に答えているか(Q&A形式かどうかなど)

- 文字数や記事の長さ

- 画像・表・箇条書きの使い方

最低でも上位の3〜5記事は比較し、共通点や不足点を洗い出しましょう。

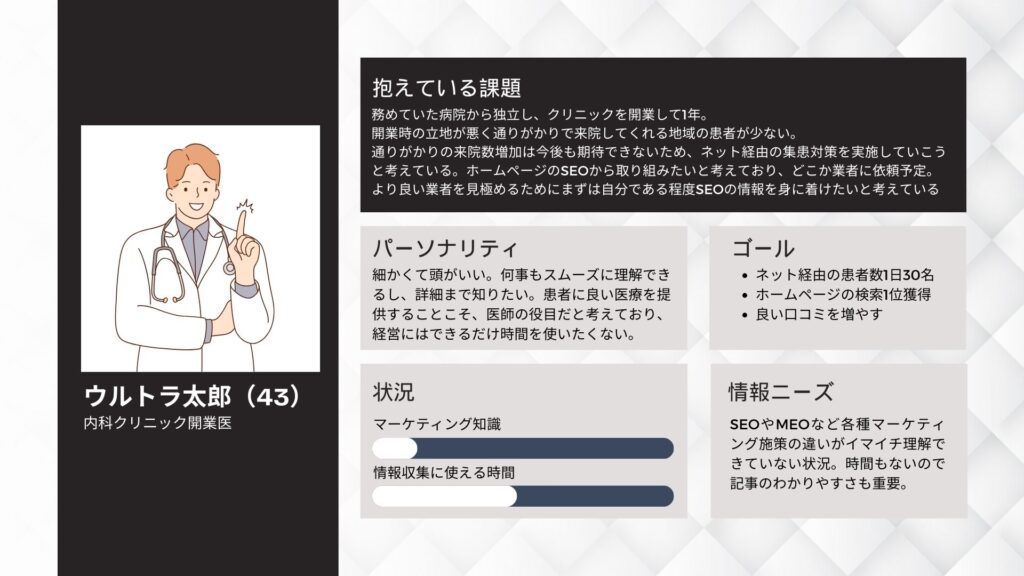

ペルソナを設定する

構成案を作るうえで重要なのが、「誰に向けて書くか=ペルソナ」を明確にすることです。

ペルソナとは、記事のターゲットとなる“想定読者”のこと。具体的な人物像を思い描くことで、読者の疑問や悩みに沿ったコンテンツを作りやすくなります。

ペルソナを設定する際は「20代の男性」などのようにざっくりとしたものではなく、以下のように細かい属性まで詳しく設定するようにしましょう。

このように具体的な背景や悩みを想定すると、「どんな情報を」「どの順番で」「どれくらい丁寧に」伝えるべきかが見えてきます。

ユーザーの検索意図を深堀する

ペルソナを設定したら、その人が「なぜそのキーワードで検索したのか?」という“検索意図”を深く考えてみましょう。

検索意図とは、ユーザーが検索を通じて「何を知りたいのか」「どんな行動をしたいのか」という目的のことです。

検索意図には、主に以下4つの種類があり、それぞれでコンテンツの内容や訴求方法が変わってきます。

- Knowクエリ:何かを知りたい、疑問を解決したい、情報を得たいという意図を持つ検索

- Doクエリ:何かをしたい、行動を起こしたいという意図を持つ検索

- Goクエリ:特定のウェブサイトやページにアクセスしたいという意図を持つ検索

- Buyクエリ:何かを購入したいという意図を持つ検索

たとえば「ブログ 始め方」というキーワードには、以下のような意図が含まれているかもしれません。

- ブログの開設手順を知りたい(Know)

- ブログを始めたい(Do)

このように、ユーザーのニーズを洗い出すことで、記事内で提供する情報を取捨選択できるようになります。

なお、検索意図を調査する際は、以下の方法がおすすめです。

- 検索結果を確認する

- サジェストキーワードを確認する

- 共起語を調査する

- Q&Aサイトを活用する

- 上位記事を分析する

- SNSを見てみる

- 生成AIを活用する

検索意図を把握すれば、ユーザーが本当に求めている情報を的確に盛り込んだ構成を作れるようになるでしょう。

なお、検索意図の調査方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、気になる方は合わせて参考にしてください。

検索意図に沿った構成案を作成する

ユーザーの検索意図を深掘りできたら、その意図に応える形で構成案を作成しましょう。

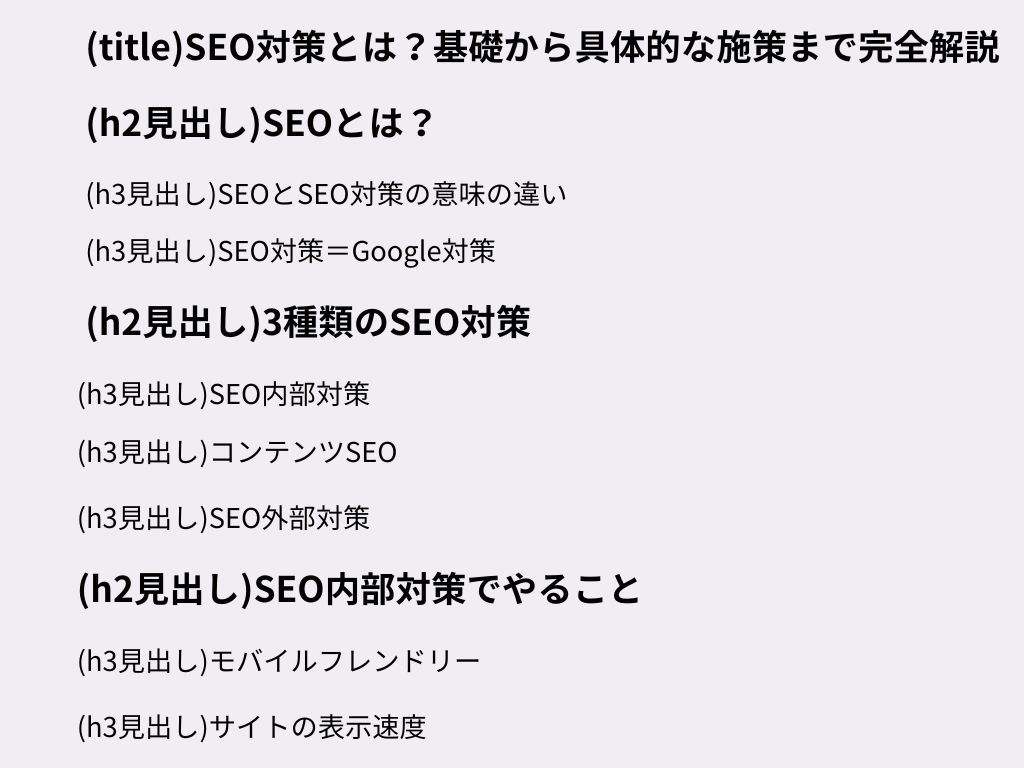

構成案とは、記事全体の見出しや段落の流れをあらかじめ設計する「設計図」のようなものです。実際に、弊社では以下のような構成案を作成しています。

構成案では、調査した検索意図を網羅しながら、読み進めやすい順番で情報を並べることが重要です。また、以下のようなポイントも意識しましょう。

- 見出しだけで記事の内容・結論が伝わるか

- 対策キーワードが適切に盛り込まれているか

- hタグが適切に設定されているか

- ユーザーのニーズやユーザ-エクスペリエンスを考慮した順序・構成になっているか

- オリジナルの要素・情報が盛り込まれているか

検索意図に合った構成を設計することで、読者満足度が高く、SEO評価もされやすい記事になります。

なお、SEOに強い構成案の作成方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。気になる方は、合わせてチェックしてみてください。

伊藤

伊藤ブログ初心者が構成案作成でやりがちな間違いとして、「とりあえず関連する情報を全て構成に盛り込む」ことが挙げられます。ニーズに対する網羅性を意識するがあまり、情報を入れすぎてしまうと逆にまとまりのない記事になってしまうので、「本当に必要な情報はどこまでか」を意識しながら情報を取捨選択することが大切です。

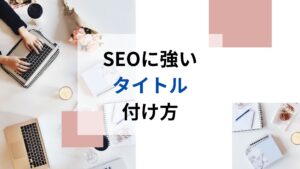

タイトル・見出し・本文に対策キーワードを盛り込む

検索エンジンに記事内容を正しく伝えるためには、タイトルや見出しに対策キーワードを含めることが非常に重要です。

キーワードを適切に配置することで、Googleから「このページはこのキーワードに関連している」と認識されやすくなり、検索結果に表示される可能性が高まります。

また、タイトルは検索結果に表示される“看板”のような役割を持つため、クリック率にも直結します。

たとえば「ブログ 始め方」というキーワードを狙う場合、次のようなタイトル・見出しが効果的です。

| タイトル | 失敗しないブログの始め方をわかりやすく解説!必要なものやかかる費用は? |

|---|---|

| h2見出し | ブログの始め方6ステップ |

| h3見出し | ブログを始めるのに必要なもの一覧 |

ただし、やみくもにキーワードを詰め込むと不自然な文章になってしまい、読みにくくなるので注意が必要です。

自然な流れで、かつ読み手にも意味が伝わるように工夫しましょう。

SEO記事のタイトルのつけ方については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

記事を執筆する

構成案が完成したら、いよいよ記事の執筆に移ります。ここで最も大切なのは、「ユーザーがストレスなく読み進められる記事になっているかどうか」です。

どれだけ検索意図を捉えていても、文章が読みにくかったり、内容がわかりにくかったりすると、すぐに離脱されてしまいます。

ここからは、SEOブログの執筆方法について、詳しく見ていきましょう。

結論ファーストでわかりやすい文章を書く

SEOに強いブログ記事を書くには、「結論ファースト」の文章構成が基本です。

読者は、最初に答えが提示されることでストレスなく記事を読み進めることができ、「この記事は役に立つ」と判断しやすくなります。

結論ファーストを心がけるうえで、知っておきたいライティング手法が「PREP法」です。

PREP法とは、文章を

- P(Point):結論

- R(Reason):理由

- E(Example):具体例

- P(Point):結論の再掲

の4つの構成で考える執筆手法のこと。

たとえば、「SEO記事は構成が大事」という話をする際、PREP法を用いて執筆すると以下のような文章になります。

PREP法を用いた文章例

SEOで上位表示するには構成が重要です。(結論)

なぜなら、Googleは見出しの内容を見てコンテンツの内容を把握するからです。(理由)

実際に見出しを適切に設定した記事とそうでない記事では、検索順位に〇位の差があります。(具体例)

検索上位を獲得するには、構成案を丁寧に作成することを心がけましょう。(結論の再掲)

特にブログを始めたばかりのころは、思いつくままに執筆するとわかりづらい文章になってしまうケースも少なくありません。

初心者のころは、まずは「結論・理由・具体例」を箇条書きなどで書き出したうえで、PREP法に当てはめて文章を作成してみるとよいでしょう。

伊藤

伊藤作成した文章が読みやすいかどうかについては、「読むスピード=理解のスピードになっているか」を基準にするのがおすすめです!初心者が一読するだけで理解できる文章になっているかチェックしてみましょう。

独自の情報を入れてオリジナリティを出す

SEOでは「独自性の高いコンテンツ」が評価される傾向にあります。そのため、執筆の際はほかのサイトにはない体験談・視点・データなどを盛り込むことが重要です。

たとえば、同じ「ブログの始め方」を紹介する記事でも、

- 自分が初めてWordPressを立ち上げたときの失敗談

- 実際に使っているテーマやプラグインの感想

- ブログを始めてからのアクセス数などの数値データ

などを盛り込むことで、読者にとって「リアルで信頼できる情報」になります。

また、実際に試した方法を「自分の言葉」で伝えることも大切です。書き方としては、「私はこうしました」「こんな工夫をしています」といった一人称の表現をうまく使いましょう。

検索上位を狙うなら、テンプレート的な情報や言い回しだけでなく、自分なりの経験や視点を加えることを忘れないようにしてください。

伊藤

伊藤弊社の記事でも、このコメントのように「執筆者ならではの視点や意見」を入れるようにしています!

専門用語や難しい言い回しは避ける

ブログでSEO記事を書くときは、読者のリテラシーに合わせて専門用語を避けるか、丁寧に補足することが大切です。

記事の執筆者が「知っていて当たり前」と思うような言葉も、読者にとっては初めて聞く言葉である可能性もあります。

たとえば、以下のようによりわかりやすい表現に変更したり、補足したりすることを心がけましょう。

| 専門用語を使った文 | わかりやすく言い換えた文 |

|---|---|

| クローラがインデックスを促進する | Googleがページを見つけて、検索に表示できるようにする |

| コンバージョン | 「問い合わせ」や「商品購入」など |

そのほか、「一文長すぎる」「漢字が多すぎる」といった文章も読みづらさの原因になります。

文章を作成する際は一文一義を心がけ、1文が長くなる場合は2文に分けるなども検討しましょう。また、漢字ばかりを使うのではなく、適度にひらがなやカタカナを使うよう意識してみてください。

何よりも、読者に「読むのが疲れる」と思わせないことが大切です。

検索意図やペルソナに合わせた内容にする

ブログ記事を執筆する際は、設定したペルソナや検索意図に合った内容・言い回しになっているかを必ず確認しましょう。

ブログ初心者にありがちなのが、「ペルソナや検索意図の設定まではできているのに、実際の記事内容がそれに沿っていない」というパターンです。

たとえば、副業初心者向けにブログの始め方を解説するはずなのに、途中から中級者向けの専門用語が多くなったり、アフィリエイト経験者向けの話になってしまっている…というケースがよく見られます。

記事を書くときは常に、「この表現は読者に伝わるか?」「この情報は読者の悩みに対して的確な回答になっているか?」といった視点で見直すことが大切です。

伊藤

伊藤私自身、数多くのライターが執筆した記事をチェックしてきましたが、細かい言い回しや表現からでも「ペルソナを意識できていないな」と感じるケースはよくあります。「読者に伝わる記事」にするためには、ペルソナを設定するだけでなく、表現や言い回しにも気を配りましょう!

箇条書きや表組などを活用する

読者にとってわかりやすい記事を作成するには、必要に応じて箇条書きや表組を使うようにしましょう。

たとえば、同じ内容でも以下のように箇条書きを使っているかどうかでぱっと見の視認性・わかりやすさは全然違うはずです。

| OK例:箇条書きを用いた文 |

|---|

| 検索意図を調査する際は、以下の方法がおすすめです。 ・検索結果を確認するサジェストキーワードを確認する ・共起語を調査する ・Q&Aサイトを活用する ・上位記事を分析する ・SNSを見てみる ・生成AIを活用する 検索索意図を把握すれば、ユーザーが本当に求めている情報を的確に盛り込んだ構成を作れるようになるでしょう。 |

| NG例:箇条書きを用いていない文 |

| 検索意図を調査する際はまず検索結果を確認し、次にサジェストキーワードをチェックしましょう。その後、共起語を調査したうえで、Q&Aサイトを活用したり、上位記事を分析したりして、検索意図を探ってみてください。さらに、SNSを見てみるほか、生成AIを活用するのもおすすめです。検索意図を把握すれば、ユーザーが本当に求めている情報を的確に盛り込んだ構成を作れるようになるでしょう。 |

NG例のように、文章だけが続く記事は読みづらく、離脱されやすくなってしまいます。

一方、OK例では箇条書きによって情報が整理されており、ぱっと見の抵抗感が少ないはずです。

伊藤

伊藤視認性をアップさせる方法としては、箇条書き・表組のほかにインフォグラフィックという図解画像を用いる手もあります。画像は自分のブログだけのオリジナリティを出せる部分でもあるので、積極的に取り入れるとよいでしょう!

画像にはalt属性を設定する

ブログ記事に画像を挿入する際は、必ず「alt属性(代替テキスト)」を設定しましょう

alt属性とは、画像が表示されない場合にその内容を説明するテキストのことで、Googleの検索エンジンに画像の内容を伝える役割を果たします。

特にブログ初心者に多いのが、「画像を挿入したけどalt属性は未記入のまま」というケースです。

画像の内容を簡潔にテキスト化しておくことで、画像検索経由での流入や、検索エンジンからの評価向上にもつながります。

alt属性を設定する際は、画像を指すimgタグ内に、以下のように記載しましょう。

<img src="画像URL" alt="画像の説明"> また、WordPressなどのブログツールを使っている場合、メディアの管理画面から「代替テキスト」を設定することができます。

伊藤

伊藤画像のalt属性は「やっておいた方がいい」という温度感のSEO施策ですが、あとになって「数百記事分のalt属性を設定する」というのはかなり手間がかかります。だからこそ、画像を使う際にalt属性を設定しておく癖をつけておくのがおすすめです。

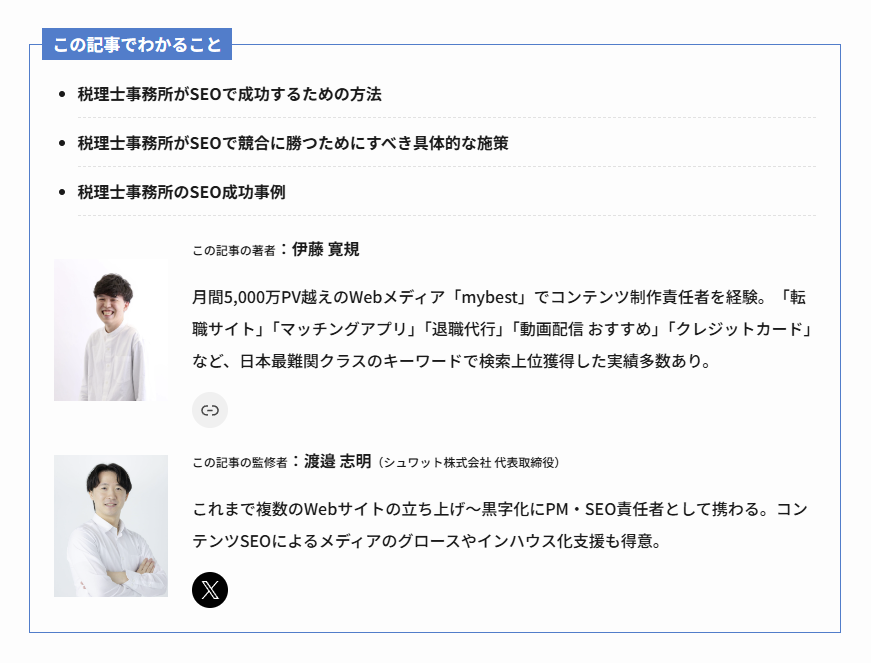

コンテンツの著者・監修者を明記する

ブログのSEO対策においては、記事の信頼性や専門性を示すことも非常に重要です。

そのため、ブログ記事の末尾やプロフィール欄などで、誰が書いたのか(著者)、誰が監修したのか(監修者)を明記するようにしましょう。

著者や監修者を設定する際のポイントは、以下の通りです。

- 名前(ペンネームでも可)

- 経歴や実績

- ブログ運営の目的や専門分野など

たとえば、弊社の記事の場合は以下のようにコンテンツの著者や監修者を記載しています。

初心者のうちは、専門家の監修を受けるのが難しい場合もありますが、それでも「どのような経験・知識を持った人が書いているか」を示すことで、読者からの信頼を得やすくなります。

伊藤

伊藤著者や監修者が重要な理由については、Googleが提唱しているE-E-A-Tという考え方が関係してきます。より詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。

また、著者情報や監修者のベストプラクティスについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

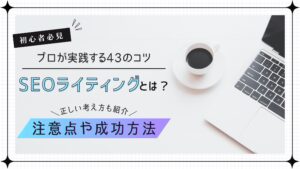

目を引くアイキャッチ画像を設定する

ブログ記事を作る際は、「アイキャッチ画像」の作成も忘れてはいけません。

アイキャッチ画像は、SNSや検索結果に表示される際、読者が最初に目にする要素であり、クリック率や滞在時間に大きな影響を与えます。

また、ブログ内をユーザーが回遊する際に「ぱっと見で内容がわかるアイキャッチ」があることで、回遊性が向上するメリットがあります。

アイキャッチを作成する際は、以下のポイントを意識してみましょう。

- 記事の内容を端的に表現する画像にする

- 文字入り画像でテーマをわかりやすく伝える

- 色やフォントはブログ全体のデザインに統一感をもたせる

ブログ初心者の場合、本文の内容に注力しすぎてアイキャッチ画像が後回しになりがちですが、簡単に作成する方法もあるのでチャレンジしてみましょう。

伊藤

伊藤ブログ初心者がアイキャッチを作成するには、無料ツールのCanvaを使うのがおすすめです。Canvaを使ったアイキャッチの作成方法については、以下の記事でも紹介しているので、合わせてチェックしてください!

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

SEOに強いブログを作る方法【応用編】

ここからは、ブログでさらに検索上位を狙うために取り入れたい応用的なSEOテクニックを紹介します。

応用といっても、難しい専門知識は不要です。内部リンクの貼り方や定期的なリライトのコツなど、少し工夫するだけでブログの評価がじわじわと高まる施策ばかりです。

記事の質が高くなってきたと感じたら、次はサイト全体でのSEO強化にも取り組んでいきましょう。

ここから紹介する応用編の内容を実践すれば、ブログ全体の検索順位アップにつながるはずです。

ブログには独自ドメインを使用する

SEOを意識するなら、独自ドメインを取得して運用するのが基本です。

そもそもドメインとは、インターネット上の住所のこと。わかりやすく言い換えると「URL」のことです。

そして独自ドメインとは、ドメインの中でも自分専用のURLのことを指します。

たとえば、はてなブログなどの無料ブログでは「https://hatenablog.com/~」から始まるURLが自分のブログのURLとして用いられますが、これは「はてなブログのURLの中でブログを運営している状態」であり、独自ドメインではありません。

そのため、サービスの都合で削除されたり、SEO評価が分散されたりするリスクがあります。

一方、独自ドメインなら完全に自分だけのオリジナルURLとして使用でき、記事を積み重ねるごとにドメイン自体の評価も高まっていきます。

また、将来的にWordPressなどへ移行しても、同じドメインを使えば評価の引き継ぎがスムーズに行えるという利点も。

ブログで収益化を目指すなら、早い段階で独自ドメインの導入を検討しましょう。

伊藤

伊藤独自ドメインは有料ですが、数百円から購入できるケースも少なくありません。独自ドメインにすることで「自分のブログ感」も出るので、ブログを立ち上げるタイミングで購入を検討してみましょう!

関連するコンテンツ同士を内部リンクでつなぐ

ブログのSEOを強化するうえでは、内部リンクの設計も非常に重要な要素です。

内部リンクとは、自分のブログ内の別記事へリンクを貼ること。これによって検索エンジンにサイト構造が伝わりやすくなり、サイト全体の評価やユーザー回遊性の向上につながります。

たとえば、「SEOキーワードの選び方」を紹介する記事から「記事タイトルの付け方」や「検索意図の調べ方」といった関連記事へリンクを貼れば、読者にとっても便利ですし、関連性のある記事同士の評価を引き上げ合う効果も期待できます。

なお、内部リンクを設計する際は、自然な文脈の中にリンクを挿入することが大切です。無理やりリンクを押し込むのではなく、読者が「この情報も気になる」と感じるポイントに設置しましょう。

伊藤

伊藤内部リンクはGoogleのために設置するのではなく、読者がほしい情報にすぐにアクセスできるようにするために設置することが大切です!

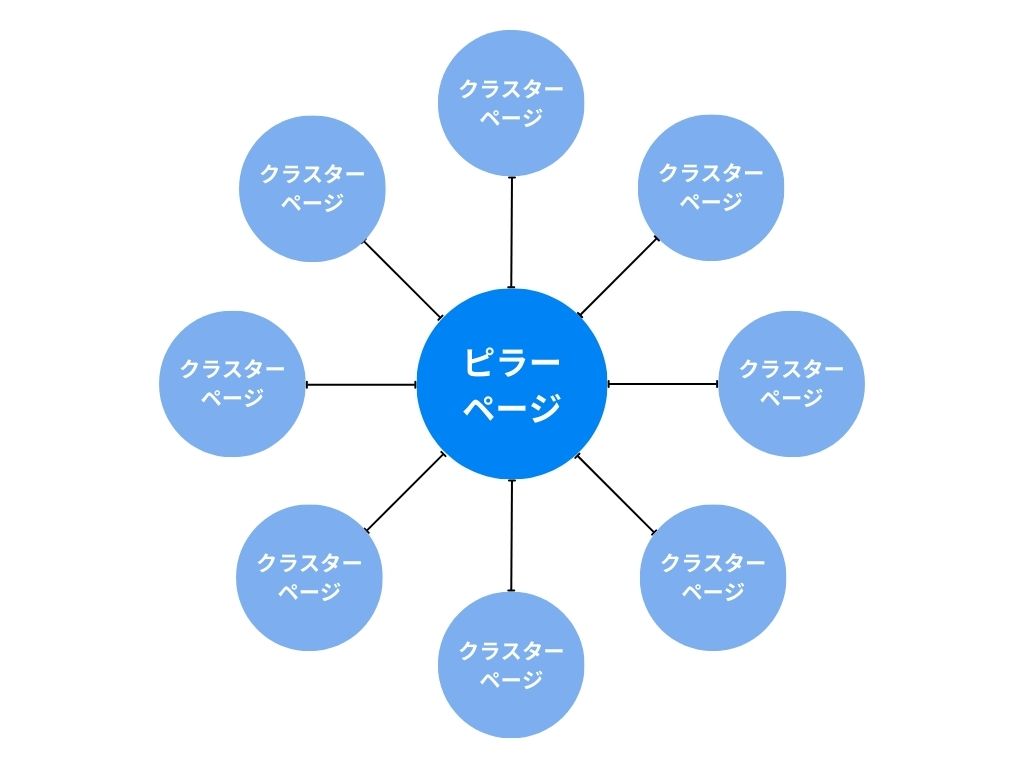

また、内部リンクによるSEO対策においては、トピッククラスターモデルという内部リンク構築手法を理解しておくことも大切です。以下で詳しく見ていきましょう。

トピッククラスターモデルとは

トピッククラスターモデルとは、1つのメインテーマ(ピラーページ)と、それに関連する複数の記事(クラスターコンテンツ)を内部リンクでつなぐ構造のことです。

たとえば、「ブログのSEO対策」というピラーページを軸に、

- 「キーワードの選び方」

- 「記事構成の作り方」

- 「meta descriptionの設定方法」

といった関連トピックの記事を用意し、相互にリンクし合うことで専門性の高さを検索エンジンにアピールできます。

これにより、トピック全体での検索評価が高まり、順位向上や複数キーワードでの流入が期待できるようになります。

伊藤

伊藤トピッククラスターモデルは記事数が少ないうちは気にしなくてもOKですが、数十記事~数百記事の記事を作成する場合は、ある程度全体像を掴んだうえで設計しておくことをおすすめします。

シンプルかつわかりやすいディレクトリ構造にする

SEOに強いブログを作るためには、ディレクトリ構造も意識しましょう。ディレクトリ構造とは、ページのURLに含まれる階層やカテゴリ分けのことを指します。

たとえば、以下のように階層が整理されていると、検索エンジンにもユーザーにもわかりやすくなります。

| ディレクトリ構造例 |

|---|

| https://example.com/seo/keyword/https://example.com/seo/writing/ |

上記のように「/seo/」というカテゴリ(親)配下に関連する記事(子)を配置することで、テーマごとのまとまりが明確になり、サイト全体の構造が整理されます。

また、ディレクトリ構造はできる限り浅く、シンプルにすることが重要です。

複雑すぎるURLはSEO上不利になることもあるので、最大でも3~4階層までにとどめることをおすすめします。

伊藤

伊藤ブログを始めたばかりの場合は「トップページ/記事/」というディレクトリ設定でも十分です。記事が増えてきたら「トップページ/カテゴリ/記事」というようにテーマごとにURL構造を整理してみましょう。

見やすいナビゲーションを設定する

ブログに訪れたユーザーが目的の情報にたどり着けるようにするためには、ナビゲーション(案内メニュー)の設計が重要です。

ナビゲーションが整理されていないと、読者が迷いやすくなり、離脱の原因にもなってしまいます。

特に、ブログにおいては以下2つのナビゲーションの設定は必須です。

- グローバルナビゲーション:上部に常時表示されるメニューで、カテゴリや重要なページを配置

- パンくずリスト:ページ内で現在地を明示することで、ユーザーがサイト内の構造を把握しやすくなる

たとえば、弊社のホームページの場合、以下のようなグローバルナビゲーションとパンくずを設定しています。

▼グローバルナビゲーション

▼パンくずリスト

ナビゲーションを整えることで、ユーザーの利便性が高まるだけでなく、内部リンクの最適化にもつながり、SEOにも良い影響を与えます。

伊藤

伊藤グローバルナビゲーションやパンくずリストは、WordPressのダッシュボードなどから簡単に設定できるので、難しい専門知識は不要です!

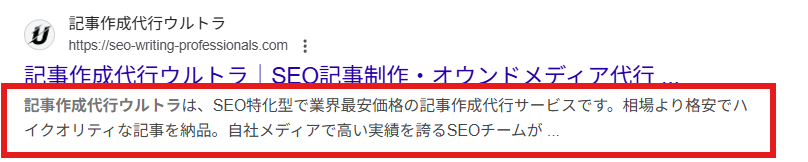

魅力的なmeta descriptionを設定する

ブログSEOをさらに一歩レベルアップさせるには、meta description(メタディスクリプション)の設定も欠かせません。

meta descriptionとは、検索結果のタイトル下に表示される説明文のこと。

SEOの直接的な順位要因ではありませんが、クリック率(CTR)に大きな影響を与える重要な要素です。

ユーザーは検索結果一覧を見て、タイトルとこの説明文をもとに「記事を読むかどうか」を判断します。

そのため、魅力的なmeta descriptionを設定できれば、競合記事との差別化ができ、アクセスの増加にもつながるのです。

なお、ディスクリプションを設定する際のポイントは以下のとおりです。

- 検索意図に沿った内容を書く(悩みへの答えを示す)

- 具体的なベネフィットや内容を伝える

- 自然な言葉で120文字前後にまとめる

- キーワードを自然に含める

たとえば、「SEO ブログ」という記事であれば、以下のようなディスクリプションが効果的です。

| ディスクリプション例 |

|---|

| 初心者でも実践できるブログのSEO対策を解説。キーワード選定から記事構成のコツまで、アクセスアップの基本がこの1記事でわかります。 |

このように、ユーザーに「この記事なら読んでみよう」と思わせる文章にすることが大切です。

具体的な設定方法については、以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

画像を最適化する

ブログに画像を使うことは、視覚的なわかりやすさを向上し、ユーザーの離脱防止に役立ちます。

しかし、画像の使い方によってはページの読み込み速度を遅くし、SEO上マイナスになることもあるため注意が必要です。

特に、画像のファイルサイズについては、ブログ立ち上げ初期から気を配っておくことをおすすめします。

具体的には、以下のようなポイントを抑えておくとよいでしょう。

- ファイルサイズを圧縮する(軽量化)

→「TinyPNG」などの無料ツールを使って圧縮しましょう。 - 画像形式を適切に選ぶ

→ 写真はJPEG、アイコンやロゴはPNGなどを使用しましょう。また、WebPはより軽量な次世代形式としてGoogleからも推奨されています。

伊藤

伊藤alt属性と同様に、画像サイズをあとあと1つずつ変更する作業は非常に骨が折れます。また、画像が蓄積されるほどサイトは重たくなっていくので、画像を使う際は必ずサイズを調整したり、軽量なファイル形式を利用したりするようにしましょう。

SEO外部対策を行う

ブログのSEO対策では、記事の質や構造といった「内部対策」だけでなく、外部からの評価を高める「外部対策」も重要です。

実際、検索エンジンは「そのサイトが他サイトからどれだけ信頼されているか」を順位決定の重要な要素として評価しています。

ブログの場合、特に被リンク対策が効果的です。被リンクとは、ほかのサイトから自分のサイトへ向けて貼られたリンクのこと。質の高い被リンクが多いほど「このサイトは信用できる」と評価されやすくなります。

被リンクを獲得するには、良質なコンテンツを発信するほか、図解・テンプレートなどの「役立つ素材」を記事に盛り込むことが大切です。

Googleは「被リンクは量より質」を重視しています。信頼性の高いサイトからのリンクを得られるよう、価値のあるコンテンツ作りと継続的な発信を心がけましょう。

低品質コンテンツや重複ページは削除する勇気を持つ

ブログSEOにおいては、時には低品質なコンテンツや重複ページを削除することも大切です。

SEO初心者の中には「せっかく書いた記事を消すなんてもったいない」と考える方もいるでしょう。しかし、必ずしも「記事が多い=SEO評価が高い」というわけではありません。

むしろ、質の低い記事や重複コンテンツが多いと、サイト全体の評価を下げてしまう可能性があります。

検索エンジンは、ユーザーの役に立たないコンテンツや、他ページと内容が重なるページを「価値が低い」と判断します。これにより、ほかの優れた記事までも検索順位が下がってしまうことがあるのです。

伊藤

伊藤極端な話、質の低い記事が100記事あるサイトよりも、質の高い記事が10記事あるサイトの方がSEO的には評価が高くなりやすいです。

そのため、「記事が増えてきたのに全然アクセスが伸びない」という場合は、以下のような対策を検討してみましょう。

- アクセス数がほとんどない記事は思い切って削除する

- 似た内容の記事は1つに統合する

- 記事のnoindex設定(検索結果に表示させない設定)も検討する

コンテンツの量ではなく「読者の課題を解決する質の高い記事」を重視することが、SEOに強いブログを育てる鍵となります。

伊藤

伊藤私自身、過去に自分で運営していたブログで数十記事もの記事を削除したことがありますが、それによってほかの記事が検索上位に表示されるようになった経験があります。

定期的にコンテンツを更新する

SEOにおいて、検索エンジンは「新しく、正確で、価値のある情報」を評価します。そのため、一度公開したブログ記事も必要に応じて更新を行うことが大切です。

更新する際は、以下のようなポイントをチェックしましょう。

- 古くなった情報やリンクを修正する

- 新たに得られた知見や実績を追加する

- 検索順位が下がっている記事をリライトする

また、更新日を記事内に明記しておくと「この情報は新しい」とユーザーにも伝わりやすくなります。

ただし「更新日の更新」を目的としたリライトは意味がないので注意しましょう。あくまでも、情報そのものの更新が必要な場合にリライトを行うことが大切です。

SEOリライトについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

ブログSEOにおける注意点

SEOを意識してブログを書くことは、アクセスアップや収益化に効果的です。しかし、ブログのSEOには注意点も存在します。

ここからは、ブログSEOの初心者がついやりがちな失敗や、注意点を詳しく解説していきます。

個人ブログでYMYL領域に手を出さない

個人がブログを運営するうえで注意したいのが、「YMYL(Your Money or Your Life)」領域です。

YMYLとは、お金や健康、法律、安全といった人々の人生に大きな影響を与える分野のこと。たとえば、医療や投資、法律分野などが該当します。

Googleは、YMYL領域のコンテンツに対して特に厳しい評価基準を設けており、信頼性・専門性・権威性(E-E-A-T)が高くないと検索上位には表示されにくくなっています。

Google のシステムでは、人の健康や安全、経済的安定、社会の福利厚生に大きく影響する可能性のあるトピックについては、E-E-A-T が優れたコンテンツを特に重視します。Google はこうしたトピックを「Your Money or Your Life」、または略して YMYL と呼びます。

引用元:有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツの作成|Google検索セントラル

そのため、個人ブログでこれらのテーマを扱っても、SEOで成果を出すのは難しいのが現実です。

伊藤

伊藤実際、YMYL領域のキーワードの上位を占めているのは、YMYL領域のビジネスを生業とする企業サイトや専門家の事務所ホームページなどです。

また、YMYL領域について誤った情報を発信してしまうと、読者に不利益を与える可能性があり、トラブルの原因にもなります。

以上を踏まえると、ブログ初心者や個人運営者はYMYL領域ではなく、自身の経験や専門性を活かせるテーマで情報発信を行うのが安全かつ効果的といえるでしょう。

正しい引用方法を理解しておく

SEOに強いブログを作るうえで、他サイトの情報や統計データを引用する場面はよくあります。

しかし、その際に注意すべきなのが「引用のルール」を守ることです。

正しい引用ができていないと、著作権侵害とみなされてしまうリスクがあります。

引用時の基本ルールは、以下のとおりです。

- 出典元を明記する(URLや書籍名など)

- 引用部分がどこか明確にわかるようにする(“”や枠など)

- あくまで補足的に使用し、オリジナル部分が主になるようにする

特にブログ初心者にありがちなのが、他サイトの記事を丸写ししてしまうケースです。

これは引用ではなく「転載」にあたるため、SEO評価が下がるだけでなく、法的リスクも生じます。

正しい引用方法を守ることは、読者からの信頼やGoogleからの評価につながる重要なポイントです。

不安な場合は、以下の記事を参考にして、ルールをしっかり確認しておきましょう。

伊藤

伊藤ほかのサイトからのコピペや無断転載は、SEOはもちろん、一般的にも認められていないNG行為です。特に最近はAIを使った記事作成が主流になりつつあり「知らないうちにコピペしてしまっていた」というケースもあり得ます。そのため、コピペチェックツールなどを使って対策することが大切です。

同じキーワードで複数の記事を作らない

ブログでよくある失敗のひとつが、同じキーワードを狙った記事を複数作ってしまうことです。

一見すると、情報を充実させようという前向きな姿勢に見えますが、実はSEO的に逆効果になることがあるので注意が必要です。

Googleは「どのページがそのキーワードの検索上位にふさわしいか」を判断しようとします。

しかし、同じブログ内に同じテーマの記事が複数あると、Googleはどのページを優先すべきか判断しづらくなり、結果としてページの評価が分散してしまい、検索順位が上がりにくくなるのです。

これをキーワードの「カニバリゼーション」と呼びます。

とくに、「同じような内容を少しだけ変えて再投稿した記事」や「過去記事をリライトせずに新記事として出してしまったケース」は要注意です。

ブログのSEO対策では、「1キーワードに対して1記事」を基本とし、既存記事をリライト・強化する方向で取り組むのが理想です。

どうしても関連テーマで記事を増やしたい場合は、異なる切り口やキーワードを選ぶ工夫をしてみましょう。

伊藤

伊藤キーワードのカニバリを防ぐためには、キーワード選定の段階である程度のキーワードマップを作成しておくのがおすすめです。

センシティブなテーマについてはファクトチェックを必ず実施する

ブログにおいて、健康やお金などのセンシティブなテーマを扱う場合、必ずファクトチェックを行いましょう。

仮に、誤った医療情報をブログで発信してしまった場合、読者の健康被害につながる可能性があります。そうなると、情報発信者としての責任を問われるおそれもあるでしょう。

そのため、センシティブなテーマを扱う際は、以下のような信頼できる一次情報を必ず確認し、事実に基づいたコンテンツを作成することが大切です。

- 国が運営するサイト

- 大学などの教育機関のサイト

- その業界における権威あるメディア

また、データや情報を参照した場合は出典を明記し、可能であれば監修者をつけるといった対策も有効です。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

ブログSEOでよくある質問

ここからは、ブログ初心者の方からよくあるSEOに関する質問を紹介し、それぞれに回答していきます。似たような疑問を抱えている方はぜひここで解消しておきましょう

ブログSEOで必要な文字数はどれくらい?

SEO対策において「文字数はそこまで気にしなくて大丈夫」です。

実際、Googleのジョン・ミューラー氏は、「検索順位に文字数は無関係」だと明言しています。

極端に短すぎたり、内容が薄かったりする記事は評価されにくいものの、単純に長ければ良いというわけではありません。

SEOで成果を出すためには「文字数を伸ばす」のではなく「検索意図に合った内容になっているかどうか」を意識して記事を作成しましょう。

ブログSEOで必要な記事数はどれくらい?

ブログSEOにおいては、記事の数より質が大切です。

たしかに、記事数が多いブログは検索エンジンからの評価を受けやすい傾向があります。

ただし、中身の薄い記事を大量に作っても逆効果です。低品質な記事が増えると、サイト全体の評価が下がるリスクすらあります。

大切なのは、ユーザーの悩みや疑問にしっかりと応える「質の高いコンテンツ」を継続的に増やしていくことです。

たとえ10記事しかなくても、それぞれが検索意図を満たし、他サイトにはない価値を提供できていれば、検索上位を目指すことは可能です。

ブログSEOを学ぶのにおすすめの本・サイト

最後に、これからSEOを学びたい方に向けて、おすすめの本やサイトを3つ紹介します。

伊藤

伊藤私も初心者の頃読んだ本ばかりですので、ぜひチェックしてみてください!

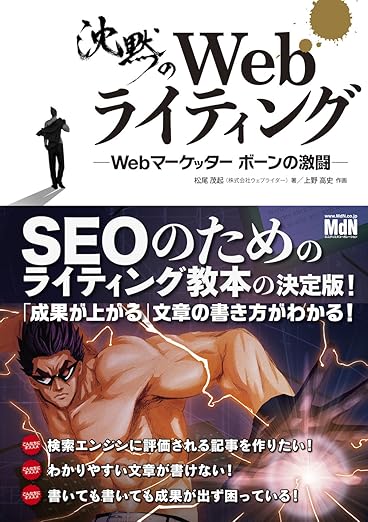

沈黙のSEOライティング

『沈黙のWebライティング』は、SEO業界人なら知らない人はいないほどの人気があるSEO学習書です。

ストーリー仕立てでSEOライティングのノウハウを学べる形式になっており、専門知識がなくてもスラスラ読み進めることができます。

また、文章の構成方法や検索意図の考え方、読者を惹きつける見出しの作り方など、ブログSEOに欠かせない要素を網羅しているのもうれしいポイントです。

マンガと解説パートが交互に登場する構成なので、活字が苦手な人でも楽しく学習できます。

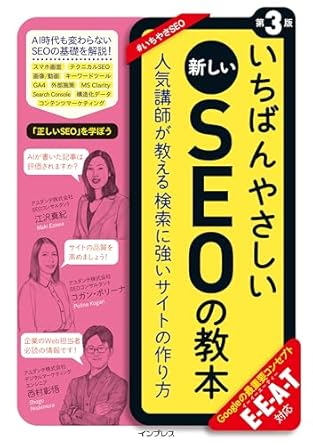

いちばんやさしい新しいSEOの教本

『いちばんやさしい新しいSEOの教本』は、江沢真紀氏、コガン・ポリーナ氏、西村彰悟氏の3名による共著で、SEOの基本を体系的に学べるベストセラー書籍です。

タイトルのとおり、SEOの知識がゼロの初心者にも理解しやすい構成になっています。

検索エンジンの仕組みや内部対策・外部対策、キーワード選定など、ブログ運営者が知っておきたいSEOの全体像を1冊でカバー。

実践的なアドバイスも多く、ブログを始めたばかりの方にとって最初の一冊に最適です。

海外SEO情報ブログ

『海外SEO情報ブログ』は、SEOコンサルタント・鈴木謙一氏が運営する日本屈指のSEO専門メディアです。

Googleの公式発表や海外のSEO最新情報をいち早く日本語で解説しており、上級者はもちろん、初心者にも信頼できる情報源として広く支持されています。

特に、Googleアルゴリズムの変更や検索品質に関する最新動向を把握したい場合には非常に役立ちます。

記事の内容は正確かつ実践的なので、SEOを学ぶうえで定期的にチェックしたいサイトのひとつです。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

まとめ

本記事では、初心者でも実践しやすい基本的なSEO対策から、応用的なサイト設計、注意点、よくある質問、学習に役立つ書籍・サイトまでを網羅的に紹介しました。

ブログにおけるSEO対策は、検索からのアクセスを集めるために欠かせない施策です。

特に個人ブログやアフィリエイトサイトでは、記事の内容や構成、内部リンクの貼り方、サイト全体の設計まで工夫することで、大きな成果につながることがあります。

とはいえ、どのSEO対策でも共通することは、「ユーザーの役に立つ良質なコンテンツを提供する」ということです。

初めは難しく感じるかもしれませんが、一つずつ着実に取り組めば、SEOの知識と成果は自然と積み上がっていきます。

ぜひ本記事の内容を参考に、ご自身のブログSEOに役立ててみてください。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。