- SEO対策の基礎知識

- 自分でできるSEO対策20選

- 初心者がSEO対策をするときにおすすめのツール

この記事の著者:伊藤 寛規

月間5,000万PV越えのWebメディア「mybest」でコンテンツ制作責任者を経験。「転職サイト」「マッチングアプリ」「退職代行」「動画配信 おすすめ」「クレジットカード」など、日本最難関クラスのキーワードで検索上位獲得した実績多数あり。

この記事の監修者:渡邉 志明(シュワット株式会社 代表取締役)

これまで複数のWebメディアの立ち上げ~黒字化にPM・SEO責任者として携わる。コンテンツSEOによるメディアのグロースやインハウス化支援も得意。

「SEO対策って自分でできないの?」

「自分でできるSEO対策にはどんなものがある?」

SEO初心者の方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

SEOは一見専門的で難しそうに見えますが、実は初心者でも取り組める施策が数多くあります。

特に予算をかけられない場合でも、基本的なSEO対策を自分で行うことで、検索順位の改善やアクセス数の増加も期待できます。

この記事では、SEO初心者の方に向けて、自分でできるSEO対策を難易度別に20個紹介します。

今すぐ実践できる「簡単な対策」から、少しスキルが必要な「中〜上級者向けの施策」までを網羅的に解説。さらに、必要なツールや注意点、書籍の紹介もまとめているので、SEO対策をこれから始めたい方はぜひ参考にしてください。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

そもそもSEO対策とは?自分でできるの?

SEOとは、「Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)」の略で、Googleなどの検索結果で自社のWebページを上位に表示させるための施策を指します。

検索順位が上がることで、Webサイトへのアクセスが増え、集客や問い合わせの増加にもつながるため、近年では多くの企業が取り組んでいる施策の一つです。

SEO対策は大きく分けて「コンテンツSEO」「SEO内部対策(テクニカルSEO)」「SEO外部対策」の3つに分類されます。それぞれの違いは、以下の通りです。

| 種類 | 概要 |

|---|---|

| コンテンツSEO | 検索ユーザーのニーズに応える良質な記事やページを作成し、検索上位を目指すSEO対策 |

| SEO内部対策(テクニカルSEO) | Webサイトの構造や設定を検索エンジンに最適化し、検索上位を目指すSEO対策 |

| SEO外部対策 | 他サイトからの被リンクやサイテーションなど、外部からの評価を高めて検索上位を目指すSEO対策 |

検索順位は3種類のSEOがどれだけ適切にできているか、総合得点で決まります。

自社のWebサイトや競合のWebサイトを分析し、どの対策をどれだけ行うか戦略的に進めていくようにしましょう。

これらのSEO対策は一見難しそうに感じるかもしれませんが、それぞれの領域において、初心者でも自分でできる施策が数多く存在します。

ここからは、自分でできる具体的なSEO対策について、難易度別に見ていきましょう。

自分でできるSEO対策【難易度:低】

SEO対策のなかには、専門的な知識やツールがなくても取り組める、難易度の低い施策がたくさんあります。

初心者が自分でできるSEO対策は、以下の通りです。

- titleタグ・hタグにキーワードを含める

- コンテンツ内に自然にキーワードを盛り込む

- 画像のalt属性を設定する

- ページのパーマリンクを設定する

- ユーザーを惹きつけるメタディスクリプションを設定する

- コンテンツに関連ページへの内部リンクを設置する

- Googleビジネスプロフィールを設定する

- ポータルサイトなどに自社情報を登録する

- サイトマップを作成・送信する

- WebサイトをSSL化する

- Webサイトをレスポンシブ化する

- SNSアカウントを運用する

初心者がまず取り組むべきなのは、こうした「簡単でやればすぐに効果が期待できる」シンプルな対策です。

ここでは、SEOの土台となる基本施策を中心に、難易度低めの施策を12個紹介します。まずはできることからひとつずつ、実践してみましょう。

titleタグ・hタグにキーワードを含める

SEO対策の基本としてまず取り組みたいのが、titleタグ(ページのタイトル)やhタグ(ページ内の見出し)に対策キーワードを入れることです。

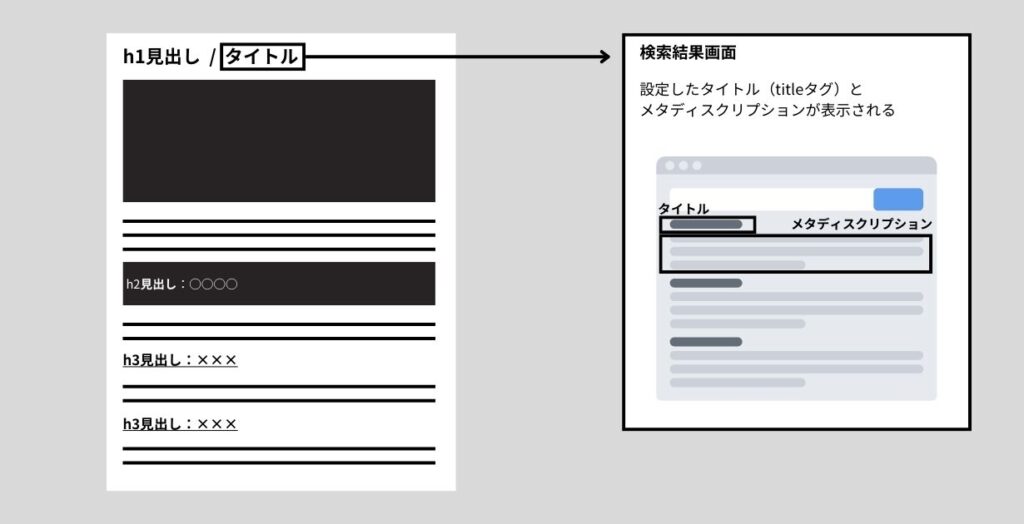

まず大前提、私たちが普段目にしているWebページはHTMLというコンピューター向けの言語で記載されていて、構造を図にすると以下のようになります。

h1見出しなど聞きなれない言葉が出てきましたが、これらはタグと呼ばれ、コンピューターに対して「これはタイトル」や「これは見出し」といった形で、知らせる役割を持ちます。

そのうえで、SEO対策においてまず重要なのが、titleタグとhタグ。つまり、ページ内におけるタイトルと見出しの部分です。

titleタグは検索結果のタイトルとして表示され、ページの内容を検索エンジンに伝える重要な役割を持ちます。

また、hタグもページ内の構造を示すため、Googleにとってもユーザーにとっても重要です。

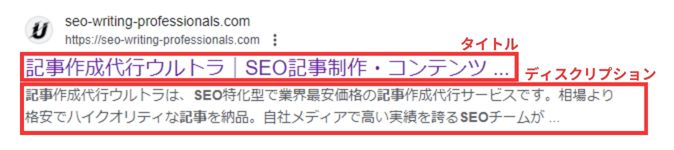

たとえば、「記事作成」や「SEO記事制作」「記事制作」といったキーワードで検索1位を獲得した当社のホームページのtitleタグ・hタグの設定を見てみましょう。

| titleタグ |

|---|

| <title>記事作成代行ウルトラ|SEO記事制作・オウンドメディア代行会社</title> |

| hタグ(h1、h2タグのみ一部抜粋) |

|---|

| <h1> 記事作成代行ウルトラ|SEO記事制作・オウンドメディア代行会社</h1> <h2> 狙ったキーワードで上位が取れる! 業界屈指のパフォーマンスを残す ”結果”の出せるSEO記事制作会社</h2> <h2> 事業・オウンドメディアの成長を“圧倒的”に加速させる</h2> <h2> 記事作成代行サービスを立ち上げました。</h2> <h2> 記事作成代行ウルトラは、 “記事作成代行会社クオリティ”の記事を “クラウドソーシング並みの費用感”で 提供するサービスです。</h2> <h2> 記事作成代行ウルトラの5つの強み</h2> <h2> 記事制作・成果実績</h2> <h2> 受注事例</h2> <h2> 記事作成代行ウルトラの記事が「勝てる」理由</h2> <h2> 記事作成代行ウルトラSEO記事制作メソッド</h2> <h2> 記事作成代行ウルトラのディレクター・ライター</h2> <h2> 記事作成代行ウルトラ 料金のご案内</h2> |

上記を見てみると、titleタグ・hタグ内に「記事作成」というキーワードが自然にちりばめられているのがわかります。

このように、対策キーワードをページ内の重要なタグ内に盛り込むことで、Googleにページの内容が伝わりやすくなり、SEOにおいてポジティブな効果が期待できるのです。

ただし、キーワードを無理やり詰め込みすぎると逆効果になることもあるので、不自然にならないように注意しましょう。

コンテンツ内に自然にキーワードを盛り込む

SEOでは、titleタグやhタグの他にも、コンテンツ全体に対策キーワードを自然に盛り込むことも重要です。

Googleはページ内のテキスト情報をもとに「何について書かれたページか」を判断します。

そのため、対策キーワードを本文にしっかりと含めておくことで、検索エンジンに内容を正確に伝えられるのです。

たとえば、本記事では「SEO対策 自分で」「SEO 初心者」といったキーワードでの上位表示を目指していますが、冒頭のリード文には以下のように「SEO対策」や「自分で」「初心者」というキーワードがちりばめられています。

| 本記事のリード文 |

|---|

| 「自分でできるSEO対策ってないの?」 「SEO対策って自分でできないの?」 SEO初心者の方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。 SEOは一見専門的で難しそうに見えますが、実は初心者でも取り組める施策が数多くあります。 特に予算をかけられない場合でも、基本的なSEO対策を自分で行うことで、検索順位の改善やアクセス数の増加も期待できます。 この記事では、SEO初心者の方に向けて、自分でできるSEO対策を難易度別に20個紹介します。 今すぐ実践できる「簡単な対策」から、少しスキルが必要な「中〜上級者向けの施策」までを網羅的に解説。さらに、必要なツールや注意点、書籍の紹介もまとめているので、SEO対策をこれから始めたい方はぜひ参考にしてください。 |

リード文だけでなく、各見出し内の本文にもこのようにキーワードを自然にちりばめることで、Googleにページの内容を理解してもらいやすくなるでしょう。

ただし、キーワードを不自然に繰り返すと読みづらくなったり、スパムと判断されたりする可能性もあります。

あくまで読者の理解を助けるために、違和感のない形で盛り込むことを意識しましょう。

伊藤

伊藤注意点として、文章内のキーワードについては、あまり意識していなくても自然と盛り込まれるケースがほとんどです。無理やりキーワードを入れようとすると、逆に不自然な文章になるケースもあるので注意してくださいね。

画像のalt属性を設定する

画像のalt属性(オルト属性)とは、コンテンツ内の画像が何を表しているのかを説明するためのテキスト情報です。

画像の代わりとなるテキストという意味で「代替テキスト」と呼ばれることもあります。

このalt属性は、画像が表示されないときの代替テキストとして使われるだけでなく、Googleなどの検索エンジンに画像の内容を伝える重要な役割を持っています。

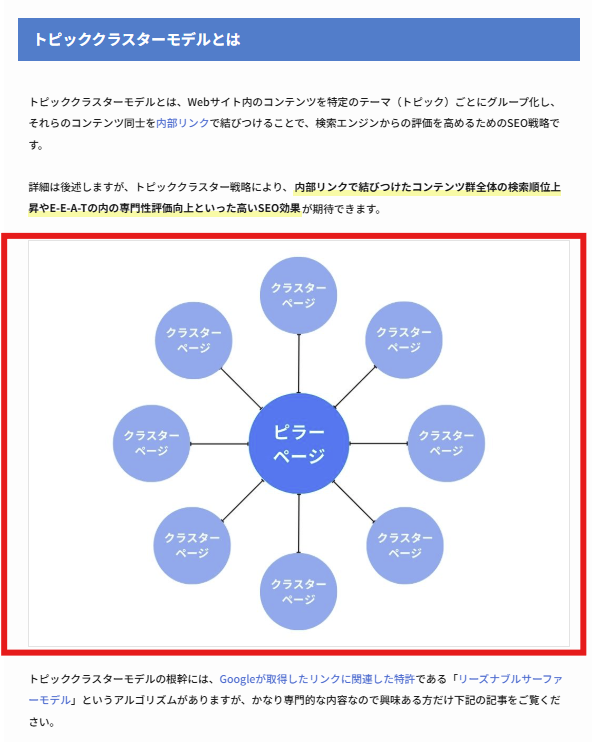

たとえば、以下の画像部分には「トピッククラスターモデルとは」という見出しに合わせて「トピッククラスターモデル」というalt属性が設定されています。

コンテンツ内の画像は「alt属性の内容=テキスト」として読み込まれるので、自然に対策キーワードなどを設定することで、場合によっては画像検索経由での検索流入の獲得も期待できるでしょう。

なお、alt属性を設定する際は画像のHTMLコード内に以下のように記述します。

| alt属性の記述方法 |

|---|

| <img src=”画像のURL” alt=”その画像を表すテキスト”> |

WordPressなどを使用している場合は、画像の一覧からalt属性を設定することも可能です。

SEOを強化したいページでは、装飾用画像以外には基本的にalt属性を設定しておくのがおすすめです。キーワードを自然に含めつつ、わかりやすい説明を心がけましょう。

ページのパーマリンクを設定する

パーマリンクとは、各Webページごとに設定されるURLのことです。

実はこのURLも、SEOにおいて評価要素のひとつとされています。

(なお、他の要素に比べるとそこまで重要ではありません。)

特に、英語でキーワードを含みつつシンプルで意味の伝わるパーマリンクにすることで、Googleにもユーザーにもわかりやすいページになります。

たとえば、以下の例を見てみましょう。

| 例① | https://example.com/blog?id=123 |

|---|---|

| 例② | https://example.com/seo-beginner-tips |

例①よりも例②のほうが、どんな内容のページかがわかりやすいですよね。

なお、「https://example.com/検索対策」などの日本語のURLは文字化けしやすく、SNSやメールで共有したときに崩れることもあるため、英単語やローマ字で表記するのが一般的です。

注意点として、既存ページのパーマリンクを変更する際は、既存ページのURLから新しいURLへのリダイレクト設定を忘れずに行いましょう。

新規作成時であれば、最初に適切なパーマリンクを設定しておくのがおすすめです。

伊藤

伊藤パーマリンクはSEOには直接影響しないという意見もありますが、一定のルールを決めて設定することをおすすめします。パーマリンクをある程度体系化しておくことで、コンテンツの管理にも役立つはずです。

ユーザーを惹きつけるメタディスクリプションを設定する

メタディスクリプションとは、検索結果においてタイトルの下に表示されるページの「説明文」のことです。

メタディスクリプションは、Googleが自動的に抜粋する場合もありますが、自分で設定することで検索ユーザーのクリック率(CTR)向上につながります。

たとえば、「SEO対策 初心者」で検索したユーザーが「SEOの基本がわかる!初心者でも今日から始められる実践方法を解説」といった説明を見たら、思わずクリックしたくなるのではないでしょうか。

メタディスクリプションは、ページの要点を100〜120文字程度で簡潔にまとめるのがポイントです。検索意図に寄り添った表現やそのページを見ることで得られる結果(ベネフィット)を盛り込むことで、訴求力がアップします。

なお、メタディスクリプション自体がSEO順位へ直接影響することはありませんが、クリック率を高めることで間接的に評価が上がる可能性があります。

ページを公開する際は、各ページごとに適切なメタディスクリプションを設定しておきましょう。

伊藤

伊藤メタディスクリプションは、一般的にページの編集画面で設定できるケースが多いです。比較的簡単に設定できるので、クリック率が低いページがあるときは対策してみましょう。

コンテンツに関連ページへの内部リンクを設置する

内部リンクとは、同じWebサイト内の別ページへつなぐリンクのことです。

SEOにおいては、Googleがサイトの構造や各ページの関係性を理解しやすくなることで、評価の分散を防いだり、回遊性を向上したりする効果があります。

また、内部リンクを貼ると、ユーザーが次に読むべき情報へスムーズにアクセスできるようになるため、直帰率や離脱率の改善に効果的です。

他にも、重要なページへ集中的にリンクを集めることで、そのページの評価が高まりやすくなるメリットもあります。

なお、内部リンクの貼る際のポイントは「内部リンク先のコンテンツに関連する部分にリンクを貼ること」です。

たとえば、本見出しの場合「内部リンク」に関する説明をしているので「内部リンクとは?SEO効果を最大化する張り方をわかりやすく解説」という記事への内部リンクを設置します。

不自然に大量のリンクを貼ったり、関係のないページを無理に結びつけたりするのは逆効果です。あくまで「読者にとって便利かどうか」を基準に、内部リンクを活用しましょう。

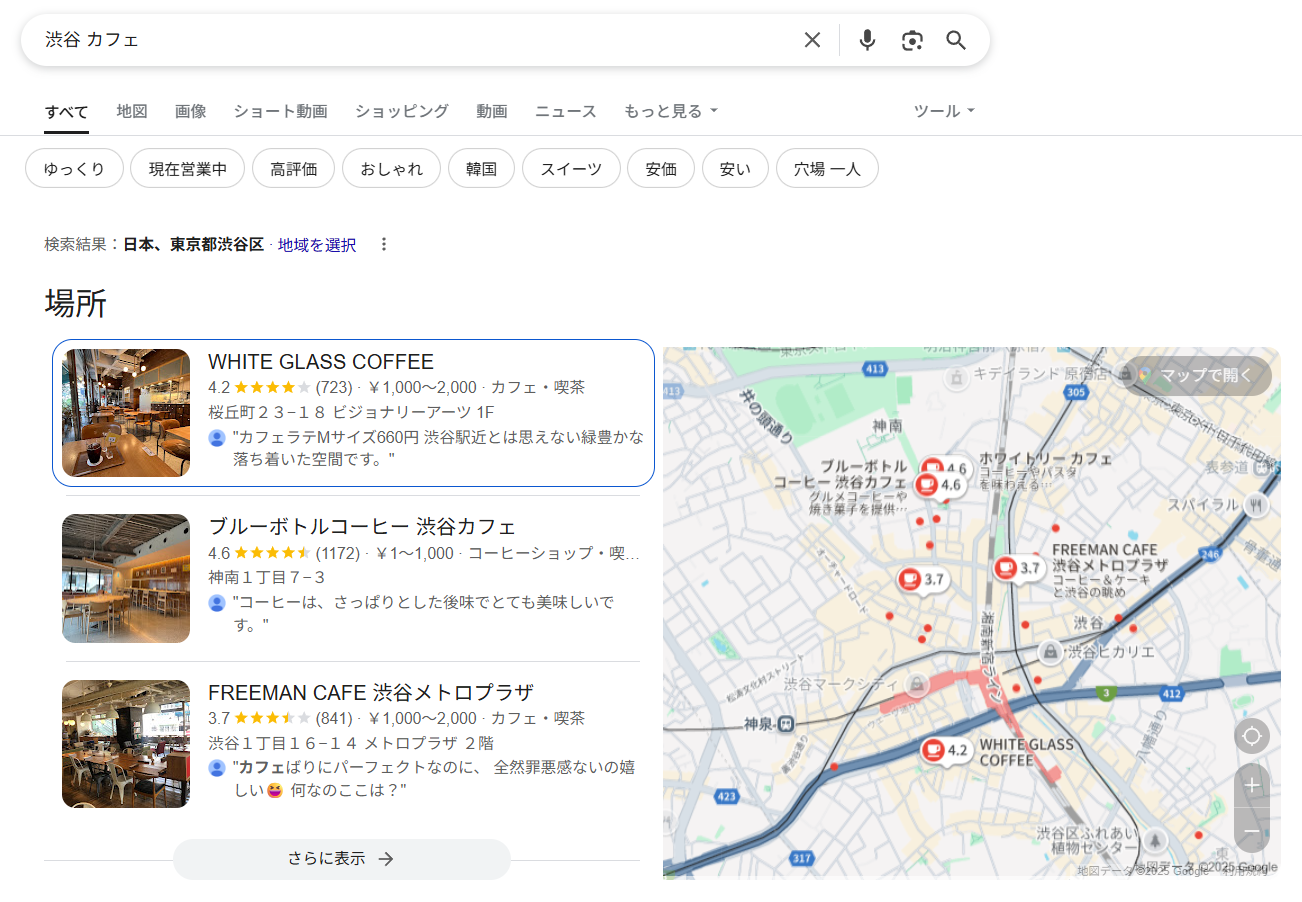

Googleビジネスプロフィールを設定する

実店舗を構える事業者や地域密着型のサービスを展開している場合、Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)の活用は欠かせません。

Googleビジネスプロフィールを登録することで、Google検索やGoogleマップで「地域名+業種」などのキーワードで検索された際に、検索結果の目立つ位置に店舗情報を表示させることができます。

たとえば、「渋谷 カフェ」などで検索した際、地図とともにカフェの名前・住所・営業時間・口コミなどが表示されているのを見たことがある方も多いでしょう。これはGoogleビジネスプロフィールに登録されている情報が元になっています。

Googleビジネスプロフィールの登録・設定は無料で、基本情報の入力に加えて、写真の追加、口コミへの返信、投稿機能の活用なども可能です。

店舗の信頼性や地域での認知度向上にもつながるので、必ず設定しておきましょう。

伊藤

伊藤Googleビジネスプロフィールは、MEO対策と呼ばれるGoogleマップ上での上位表示を目指す施策の一つです。しかし、上記のように通常のGoogle検索でGoogleマップが上位表示されることもあるため、ある意味「SEOの裏ワザ」的な効果があります。

当然、競合が多ければ上位表示の難易度は上がりますが、地方などで競合が少ない場合は簡単に上位をとれる可能性もあるので、設定しておくとよいでしょう。

ポータルサイトなどに自社情報を登録する

自社の業種に関連するポータルサイトや業界団体のWebサイトに情報を掲載することも、SEOにおいて効果的な施策のひとつです。

これにより、間接的な被リンク効果やアクセスの入り口を増やすことができ、検索エンジンにおける信頼性も高まります。

ポータルサイトは、飲食店であれば「食べログ」や「Retty」、クリニックであれば「EPARK」や「病院なび」、学習塾であれば「塾ナビ」などが代表的です。

こうしたプラットフォームはドメインパワー(サイトのドメインのSEO評価が高い)が強いため、そこに登録することで自社のSEO評価につながったり、自社名やサービス名の露出が増えやすくなります。

また、掲載されることでユーザーからの口コミが集まりやすくなり、信頼感の醸成にもつながるでしょう。

そのため、SEOだけでなく、ブランディングや集客面でもメリットがある施策といえます。

なお、情報登録時は、会社名・住所・電話番号を正しく統一し、WebサイトのURLも忘れずに記載することが大切です。

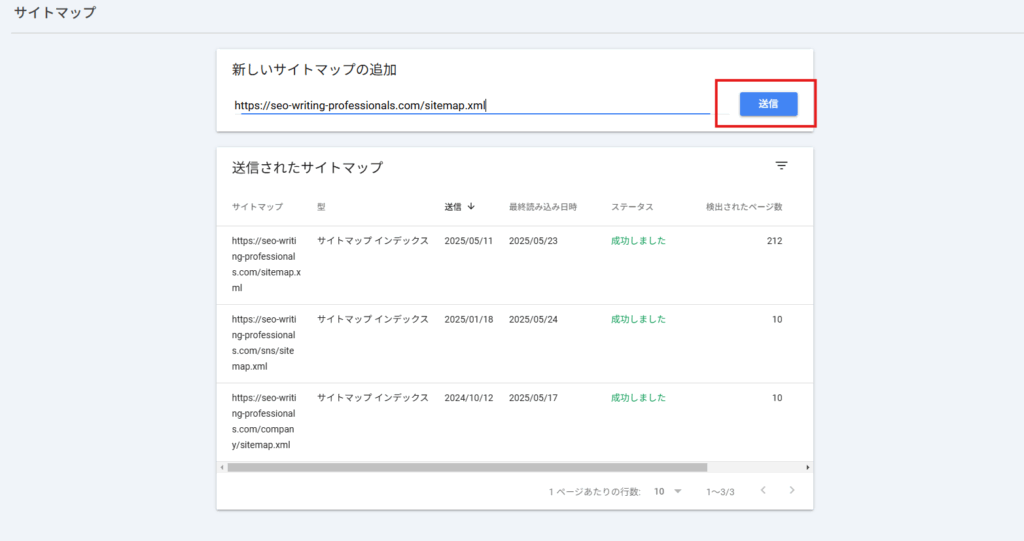

サイトマップを作成・送信する

サイトマップとは、Webサイト内にあるページの一覧をまとめたファイルのことです。

サイトマップは、Googleなどの検索エンジンにサイトの構造を正しく伝える役割を持っており、特にSEOにおいては「XMLサイトマップ」を作成し、Google Search Consoleに送信することが推奨されています。

サイトマップを登録することで、検索エンジンのクローラーが新規ページや更新されたページをより早く、正確に認識してくれるようになります。

たとえば、新しいサービスページを公開したタイミングなどでは、インデックスされるまでの時間を短縮できるという点で効果的です。

なお、WordPressなどのCMSを使っている場合は、「XML Sitemap & Google News」や「All in One SEO」などのプラグインを活用することで、簡単にサイトマップを自動生成できます。

作成後は、Google Search Consoleの「サイトマップ」画面からURLを入力して送信しましょう。

手間のかからない基本施策として、サイト公開後や更新のタイミングで必ず取り組んでおきたいポイントです。

WebサイトをSSL化する

SSL化とは、Webサイトの通信を暗号化し、セキュリティを高める仕組みのことです。URLが「http://」ではなく「https://」から始まっていれば、SSL化がされていることを意味します。

Googleでは、SSL化されたサイトを推奨しており、SEOにおけるランキング要素のひとつとして扱っています。

たとえば、SSL化されていないWebサイトでは、ブラウザに「保護されていない通信」と表示され、ユーザーに不安を与えてしまう恐れがあります。特に、お問い合わせフォームやログイン機能があるサイトでは、個人情報保護の観点からもSSL化は必須です。

なお、SSL化はサーバー契約時に無料で付いていることも多く、設定も比較的簡単です。

エックスサーバーやConoHa WINGなどの国内主要レンタルサーバーであれば、管理画面から数クリックでSSLの設定ができるでしょう。

ただし、SSL化を行ったあとは、既存のURLからのリダイレクト設定やSearch Consoleの再登録も忘れずに対応しましょう。

Webサイトをレスポンシブ化する

レスポンシブ化とは、スマートフォン・タブレット・PCなどのユーザーが使用するデバイスに応じて、Webサイトのレイアウトを自動で最適化することを指します。

現在のGoogle検索は「モバイルファーストインデックス」を採用しており、モバイルでの表示・使いやすさがSEO評価に大きく影響します。

Google のインデックス登録とランキングでは、スマートフォン エージェントでクロールしたモバイル版のサイト コンテンツを使用します。これをモバイルファースト インデックスと呼びます。モバイル版のページを用意することは、コンテンツを Google の検索結果に表示させるための要件ではありませんが、非常に強く推奨されています

引用元:モバイルサイトとモバイルファースト インデックスに関するおすすめの方法|Google検索セントラル

そのため、スマホで閲覧した際に文字が小さすぎたり、ボタンが押しづらかったりすると、ユーザーの離脱率が高まり、Googleからの評価も下がってしまう可能性があります。

レスポンシブ対応をしていれば、画面サイズに合わせてコンテンツが自動で調整されるため、どのデバイスでも快適に閲覧できます。

WordPressなどでは、最初からレスポンシブ対応済みのテーマを使えば、専門知識がなくても対応が可能です。

モバイルからのアクセスが大多数を占める現在、ユーザーの満足度を高め、検索順位を下げないためにも、サイトのレスポンシブ化は必ずチェックしておきたい項目の一つです。

SNSアカウントを運用する

自分でできるSEO対策としては、SNSアカウントの運用も挙げられます。

一見するとSNSとSEOは関係がないように思えるかもしれません。しかし、実はSNSは間接的にSEOに良い影響を与える重要な施策のひとつです。

たとえば、SNSで自社サイトのコンテンツを発信することで、ページの認知度が高まり、シェアや被リンクの獲得、指名検索の増加といった好循環を生み出せます。

また、被リンクの獲得まではいかなくても、SNS上で自社が話題に上がることで、サイテーション評価の向上にも期待できます。

Googleなどの検索エンジンは、サイテーションをWebサイトの信頼性や権威性を評価する指標の一つとして利用するとされているため、SNSで地道に配信を続けることには大きな意味があるのです。

なお、SNSには毎日投稿しなければならないわけではなく、記事更新のタイミングやニュースがあるときに定期的に発信するだけでも十分効果があります。

まずは自社に合ったSNSを選び、運用を始めてみましょう。

伊藤

伊藤最近では、社員一人ひとりが専用のSNSアカウントを持ち、業務や業界に関する情報を発信するケースも増えています。社員がよりリアルな情報を発信することで、ブランディングなどにも大きく貢献できるでしょう

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

自分でできるSEO対策【難易度:中】

SEOに少し慣れてきたら、少し時間はかかるものの、中級レベルの施策にもチャレンジしてみましょう。

具体的な施策は、以下の通りです。

- 戦略的な対策キーワードの選定

- SEOコンテンツの作成

- SEOコンテンツの簡単なリライト

- トピッククラスターモデルの構築

- 運営者情報やプライバシーポリシーの整備

- 著者情報・監修者情報の掲載

- パンくずリストの設定

- 404ページの設定

これらのSEO対策は「少し時間はかかるけど、慣れれば自分でできる」レベルのものが多く、内容を理解して実践すれば大きな成果にもつながります。

また、近年のSEOで重要視される専門性や信頼性に関する対策も含まれるため、今後の土台づくりとしても非常に重要です。

では、それぞれの施策について、詳しく見ていきましょう。

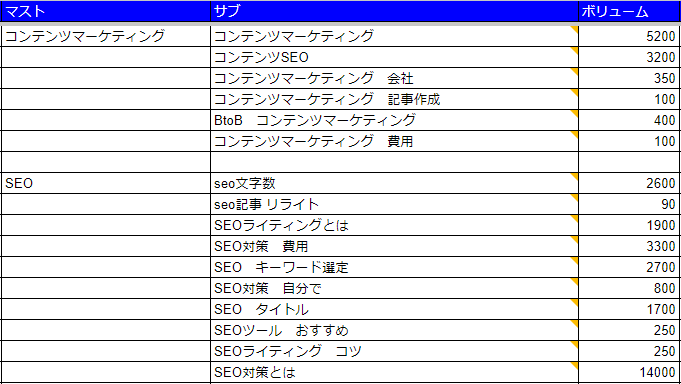

戦略的な対策キーワードの選定

SEO対策を始めるうえで欠かせないのが、ページごとに「どのキーワードで検索されたいか」を明確にすることです。これを「キーワード選定」と呼びます。

SEOでは、ページごとに的確な対策キーワードを設定することで、検索意図に合ったコンテンツを作りやすくなり、上位表示にもつながりやすくなります。

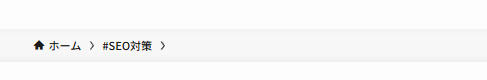

たとえば、「SEO対策支援」を生業にする当社の場合、以下のようなキーワードでSEO対策をすることで、認知拡大・リード獲得・ブランディングなどのさまざまな効果を得ています。

キーワード選定は、SEO対策の成功を左右する最重要要素の一つといっても過言ではありません。

なぜなら、選定したキーワードの質によって、検索ユーザーのニーズや得られる成果に大きな差が出るからです。

たとえば、以下2つのキーワードを比較してみましょう(数値は仮のものです)。

| キーワード | ユーザーニーズ | 得られる効果 |

|---|---|---|

| ①SEO 無料相談 | 相談したい(Do) | SEO支援の相談(商談) |

| ②SEO対策とは | 情報を集めたい(Know) | 自社の認知拡大・信頼性アップ |

SEO対策の目的が「リードの獲得」の場合、①のキーワードのほうがユーザーからの問い合わせや受注につながる可能性が高く、効果的だといえます。

一方、SEO対策の目的が「認知拡大」や「ナーチャリング」の場合、②のキーワードのほうが適切な可能性もあるでしょう。

このように、選定するキーワードによって得られる効果が異なるため、自社の目的に沿ったキーワードを選定することが非常に重要なのです。

なお、初心者の方は「ラッコキーワード」や「Googleサジェスト」「Googleキーワードプランナー」といった無料のキーワードツールを活用してキーワードを選定するのがおすすめです。検索ボリュームや関連語をもとに、適切なキーワードを洗い出すことができます。

ポイントは、検索ボリュームだけでなく「自社のサービスやSEOの目的と合っているか」や「競合と差別化できるか」といった視点でもキーワードを評価すること。自社に合った対策キーワードを決めることが、SEOの第一歩になります。

伊藤

伊藤「”キーワード選定”を制する者は”SEO”を制する」とも言われるほど、キーワード選定はSEOにおいて非常に重要な工程です。以下の記事では、弊社が実際にキーワードを選定する際の手順を具体的にまとめているので、「自分で挑戦してみたい」という方はぜひ参考にしてください。

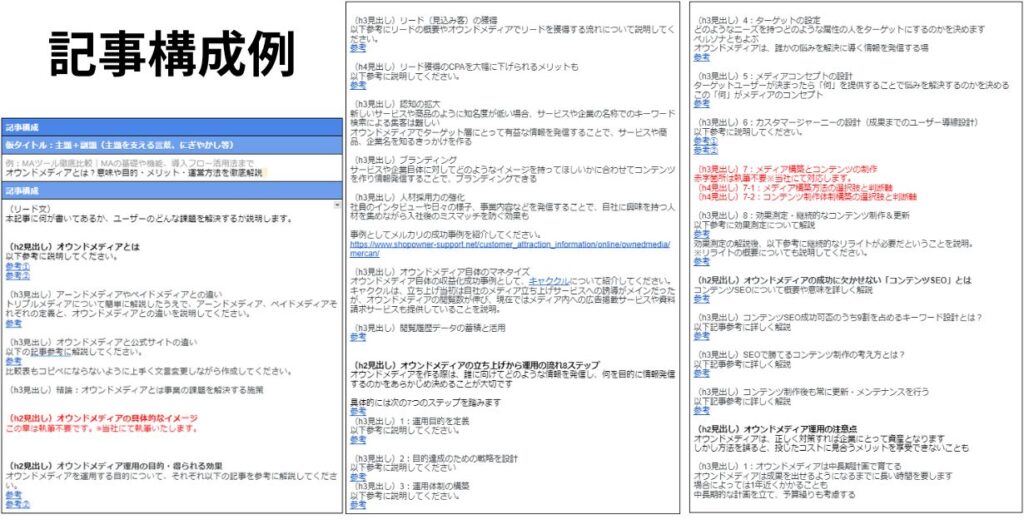

SEOコンテンツの作成

SEOコンテンツとは、検索ユーザーの悩みや疑問にしっかりと答える情報を盛り込んだWebページや記事のことです。対策キーワードを決めたら、それに応じたSEOコンテンツを作成していきましょう。

SEOコンテンツを作成する際は、検索意図に合った内容を丁寧にまとめ、わかりやすく文章にすることが大切です。

たとえば、「フリーランス SEO 始め方」というキーワードを狙う場合、必要なのは“始め方の具体的なステップ”や“必要なスキル・ツール”、“実際に成功した事例”といった具体的かつ網羅的な情報です。

ただ単に体験談を書くのではなく、ユーザーが求めている情報を網羅的に盛り込むことを意識しましょう。

なお、SEOコンテンツを作成する際は、いきなり文章を書き始めるのではなく、以下の手順に沿って進めるのが一般的です。

- コンテンツの構成案を作成する

- コンテンツの内容を執筆する

構成案とは、そのままコンテンツの骨子のようなものです。弊社で作成している記事構成案を参考に、作成してみてください。

また、執筆ではSEOライティングというノウハウが求められます。具体的には、ユーザーの検索意図を満たすとともに、検索エンジンにとってもわかりやすい文章を書くことが大切です。

構成案の作り方とSEOライティングの方法については、以下の記事でそれぞれ詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

SEOコンテンツの簡単なリライト

既存のページがある場合、新しく記事を作るだけでなく「リライト」も重要なSEO施策のひとつです。

リライトとは、すでに公開されているコンテンツの内容を見直し、検索順位やユーザー満足度を高めるために改善する作業を指します。

たとえば、「【2023年版】 SEO対策の基本」といった記事を2024年以降も公開し続ける場合は、タイトルや本文内の情報を最新の内容に更新する必要があります。

また、検索意図に対して説明が不足していたり、誤解を招く表現が含まれていたりする場合も、見直しによって記事の品質を向上させる必要があるでしょう。

リライトの基本は、アクセス数や検索順位が伸び悩んでいる記事を優先的に改善することです。Google Search Consoleを使えば、どのページがクリックされているか、どのキーワードで流入があるかを確認できるので、思った成果が出ていない記事から順番に対応してみましょう。

伊藤

伊藤情報更新などの簡単なリライトであれば自分でできますが、より高度なリライトを行う場合は、プロに依頼するのもおすすめです。具体的には、本記事内の「ユーザーニーズに合わせたコンテンツのリライト」でも解説するので、あわせてチェックしてください。

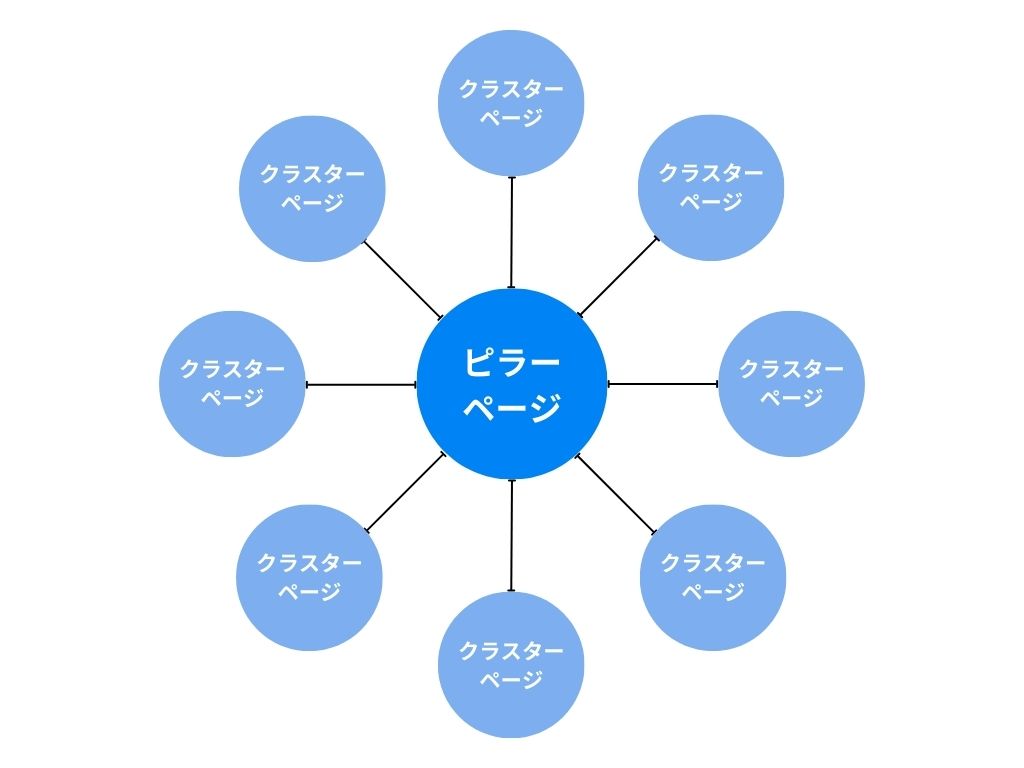

トピッククラスターモデルの構築

トピッククラスターモデルとは、ひとつの大きなテーマ(ピラーページ)を中心に、その関連情報を扱う複数の詳細ページ(クラスターページ)を内部リンクでつなぐサイト構造のことです。

トピッククラスターモデルを用いることで、Googleがページ同士の関係性を理解しやすくなり、SEO評価の底上げが期待できます。

たとえば、「SEO対策」というピラーページがある場合、「キーワード選定の方法」「内部リンクの張り方」「構造化データの使い方」といった関連トピックを個別のクラスターページとして作成し、それぞれを相互にリンクさせるイメージです。

このモデルを活用することで、サイト全体のテーマ性が強まり、専門性・網羅性・内部リンクの最適化という3つのSEO評価ポイントを一度に押さえることができます。

また、ユーザーにとっても必要な情報にたどり着きやすくなるという点でメリットがあります。

伊藤

伊藤「トピッククラスター=ただ内部リンクを貼ること」と勘違いされがちですが、トピッククラスターモデルにおいては、ただ単に内部リンクを張るのではなく、事前にピラーページとクラスターページを決め、計画的に内部リンクを貼るのが特徴です。

そこまでページの数が多くなければ、コンテンツごとに関連するページへ内部リンクを貼るだけでも十分ですが、サイトの規模が大きい場合はテーマごとにトピッククラスターモデルを構築することで、より高い効果を得られるでしょう。

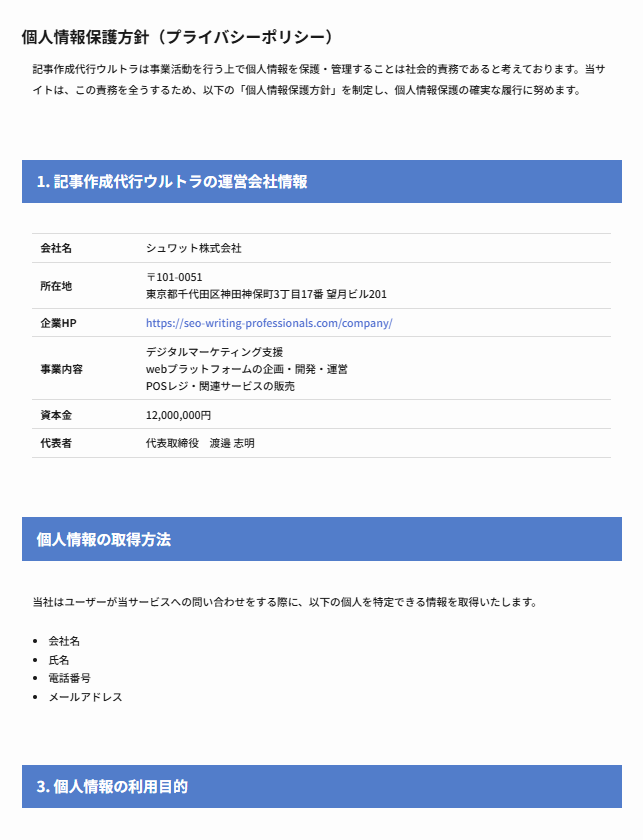

運営者情報やプライバシーポリシーの整備

信頼性のあるサイトを構築するうえで、意外と見落とされがちなのが「運営者情報」や「プライバシーポリシー」の整備です。

特にSEOでは、Googleが掲げる「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の観点から、運営主体が明確なサイトのほうが評価されやすい傾向にあります。

たとえば、商品やサービスに関する情報を発信しているにもかかわらず、運営者名や会社名、所在地、連絡先などが記載されていないと、「この情報は誰が発信しているのか?」という疑念を持たれやすくなります。

また、個人情報を扱う可能性のあるサイトは、プライバシーポリシーの掲載が必須です。テンプレートを参考に、自社のサービス内容に合わせて作成しましょう。

実際に、当社でも以下のようなプライバシーポリシーページを用意しています(一部抜粋)。

SEO評価だけでなく、ユーザーからの信頼感を高めるためにも、最低限の情報整備は怠らないようにしましょう。

伊藤

伊藤最近では、運営者情報やプライバシーポリシーとは別で、コンテンツ制作ポリシーを掲載するメディアも増えています。

これは、サービスではなく発信するコンテンツについて、どのような体制・フローで作成しているかを指すもので、E-E-A-Tにおいても効果があるとされています。

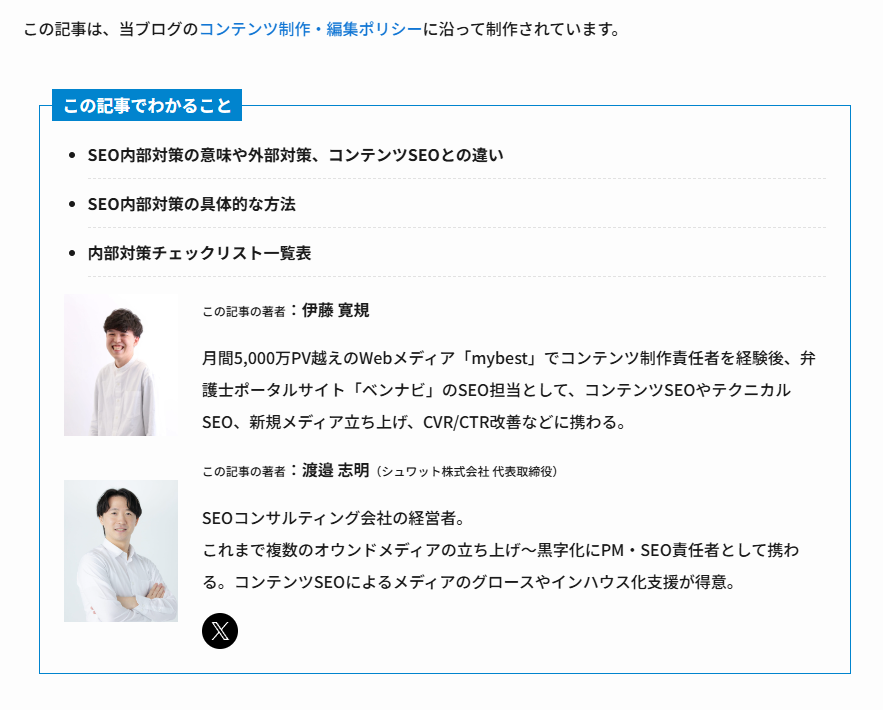

著者情報・監修者情報の掲載

近年Googleは、SEOにおいて誰が情報を発信しているかを重視しており、「信頼できる人」が書いている記事かどうかがSEO評価にも大きく関わるとされています。

実際に、Googleの品質ガイドラインでは、以下のように記載されています。

コンテンツの作成者が誰であるかを明確にしている場合は、E-E-A-T のコンセプトに沿っており、成功への道のりを歩んでいるといえるでしょう。著者の情報が求められるであろうコンテンツでは、バイラインを記載するなどして正確な著者の情報を追加することを強くおすすめします。

引用元:コンテンツに関する「誰が、どのように、なぜ」を考える|Google検索セントラル

そのため、SEOコンテンツを作成する際は、コンテンツ内に著者情報や監修者情報を掲載することが大切です。

たとえば、医療に関する記事であれば「医師免許を持つ〇〇先生が監修」と記載することで、情報の信頼性や専門性が高まります。ビジネス系の記事でも、「●●株式会社でマーケティングを担当している△△が執筆」と記載するだけで、記事の説得力が増すでしょう。

実際に、当社の記事は各コンサルタントと弊社代表が執筆・監修しているため、以下のように著者情報を掲載しています。

また、記事の末尾やサイドバーなどに簡単なプロフィール文を掲載し、可能であればSNSや運営会社の紹介ページにもリンクを設けると効果的です。

著者情報や監修者情報の詳しい掲載方法については、以下の記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

パンくずリストの設定

パンくずリストとは、Webサイト内でユーザーが現在どのページにいるのかを示すナビゲーションのことです。主にページ上部に「ホーム > サービス一覧 > SEO対策」などの形式で表示され、サイト構造を視覚的に分かりやすく伝える役割を果たします。

SEOにおいて、パンくずリストはGoogleにページの階層構造を伝えるために有効です。

特に、カテゴリが複雑なWebサイトでは、パンくずを適切に設定することで、検索エンジンのクロール効率が高まり、インデックスの精度も向上しやすくなります。

たとえば、当社では以下のようなパンくずリストを設定しています。

| 当社のSEOコンテンツページのパンくずリスト |

|---|

| ホーム > SEO対策 > 【2025年最新版】SEO対策とは?基礎から具体的な施策まで完全解説 |

そのほか、ECサイトなどでは「トップ > メンズ > シャツ > 商品ページ」という構成でパンくずを設置しておけば、Googleはそのページがどのカテゴリに属しているのかを正しく認識しやすくなります。

WordPressであれば、「Breadcrumb NavXT」や「Yoast SEO」などのプラグインを活用することで、簡単に設定可能です。

伊藤

伊藤パンくずリストは、CMSによってははじめから設定されているケースもありますが、「最適化」がされていないケースは少なくありません。

ページ種別ごとにパンくずリストを整理したり、パンくずリストにキーワードを盛り込んだりすることで、より効果を得られるので「サイト立ち上げ当初から何もいじってない」という場合はチェックしてみましょう。

404ページの設定

404ページとは、存在しないURLにアクセスされたときに表示されるエラーページのことです。たとえば、削除された記事やタイプミスしたURLにアクセスされた際に「ページが見つかりません」と表示される画面がこれに該当します。

SEOにおいて、404ページの設計は直接的な順位要因ではありませんが、ユーザー体験を保つうえでは非常に重要です。

適切に設計された404ページがあれば、訪問者がサイト内の他のページにスムーズに遷移でき、離脱を防ぐことができます。

たとえば、404ページに「お探しのページは見つかりませんでした。以下のリンクから他のページをご覧ください」といった案内と、トップページや人気記事へのリンクを設置すれば、回遊性の向上につながるでしょう。

また、Google Search Consoleで「404エラー」が大量に出ている場合は、URLの修正やリダイレクト設定も必要です。

エラーを単なる「行き止まり」にしない工夫が、ユーザーにも検索エンジンにも良い印象を与えるでしょう。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

自分でやるのが難しいSEO対策【難易度:高】

SEO対策には、自分でできるものだけでなく、専門的な知識や分析ツール、高度な技術が必要になるものもあります。

具体的な施策は、以下の通りです。

- SEOレポートの作成

- インデックスの最適化

- ディレクトリ構造の最適化

- 構造化マークアップ

- ユーザーニーズに合わせたコンテンツのリライト

- サイトの表示速度改善

- 競合サイトの調査・分析をもとにした施策立案

- 被リンク営業による質の高いバックリンク獲得

- アルゴリズムアップデートへの対応

- YMYL領域に特化したSEO対策

こうした難易度の高い施策は、実施のハードルが高く、独学だけでは対応が難しいケースも少なくありません。

とはいえ、これらの施策は検索順位の安定化や競合との差別化においてはとても重要な要素です。

もし「成果が出ない」「競合に勝てない」と感じているなら、こうした施策の導入が必要なフェーズに来ているのかもしれません。

では、それぞれの施策について、詳しく見ていきましょう。なお、これらの施策を実施する際は状況に応じて、専門家への相談・外注も視野に入れてください。

SEOレポートの作成

SEOレポートとは、Webサイトの検索順位や流入状況、改善施策の成果などを定期的に可視化・分析する資料のことです。

順位の推移やクリック数、コンバージョンなどをもとに、現状の課題を把握し、次に行うべき施策を見極めるための重要な判断材料となります。

▼SEOレポートの例

たとえば、Google Search ConsoleやGoogle Analyticsを活用して、「どのキーワードで流入があるか」「どのページが見られているか」「直帰率が高いページはどこか」などを確認し、レポートにまとめていきます。

ただし、複数のツールを横断してデータを集め、グラフや指標に落とし込むには一定の知識とスキルが必要です。そのため、初心者の場合はツールの使い方に戸惑う方も少なくありません。

自社のSEO戦略を正しく評価・改善するには、データに基づいたレポート作成が不可欠です。

外部のSEOコンサルタントに依頼すれば、手間をかけずにわかりやすく実践的なレポートを作成してもらえるため、プロの力を借りるのも有効な選択肢です。

インデックスの最適化

自分ではやるのが難しいSEO施策としては、インデックスの最適化も挙げられます。

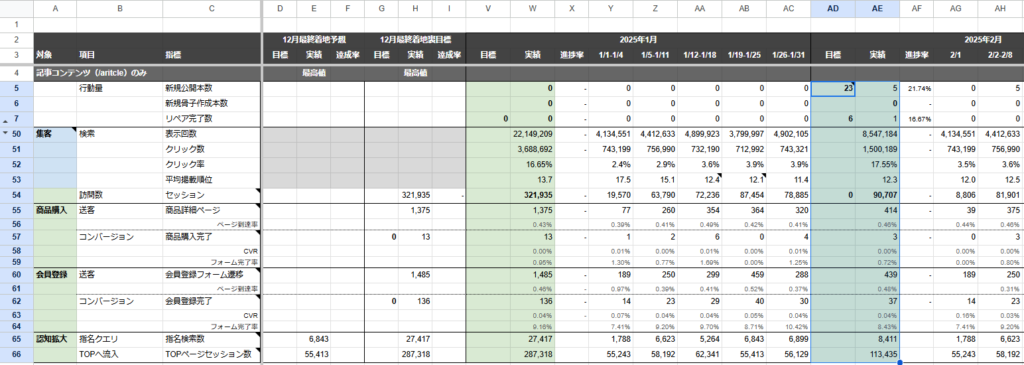

前提知識として、インデックスとは、GoogleがWebページを認識し、検索結果に表示できるようにデータベースへ登録することです。

Web上にページを公開した際、まずGoogleのクローラーというロボットが、ページに訪れて内容を読み取り、その後インデックスするかどうかを判断します。インデックスされたらはじめて検索結果に表示されるようになります。

伊藤

伊藤この、「クロール⇒インデックス」の流れは本格的にSEOをする上で必須知識なので必ず理解しておきましょう。

つまり、どれだけ質の高いコンテンツを作っても、Googleにインデックスされていなければ検索には表示されません。

そして、インデックスの最適化とは、検索エンジンに適切なページだけを確実に登録してもらうための調整作業です。

たとえば、品質の低いページや重複コンテンツまでインデックスされていると、サイト全体の評価が下がる可能性があります。逆に、重要なページがインデックスされていなければ、機会損失につながってしまいます。

インデックスの最適化には、「noindex」や「canonical」の正しい活用、「robots.txt」の設定、XMLサイトマップの整備などが必要です。

そのため、初心者がやみくもに実施して誤った設定をすると、意図せず検索結果から除外される恐れもあります。インデックス状況に課題があると感じたら、一度プロに相談して対策についてのアドバイスをもらうとよいでしょう。

伊藤

伊藤インデックスに課題があるかどうかは、Googleサーチコンソールの「クロール済 - インデックス未登録」や「重複コンテンツ」の数が多いかどうかで判断できます。直近でこれらの数値が増えていたり、全体ページ数の大半を占めていたりする場合は、対処が必要なので、早めにプロに相談してください。

ディレクトリ構造の最適化

ディレクトリ構造の最適化とは、Webサイト内のページやフォルダの配置・階層を整理し、検索エンジンとユーザーの両方にとってわかりやすい構造に整えることを指します。

これにより、Googleのクロール効率が向上し、サイト全体の評価を高めることが可能です。

たとえば、「https://example.com/services/seo/」というURL構造であれば、「サービスページの中のSEOページである」と論理的に理解でき、検索エンジンにもテーマの関連性が伝わりやすくなります。

一方で、階層が深すぎる、またはカテゴリがバラバラになっていると、ページの重要度が伝わりにくくなってしまうでしょう。

理想は、トップページから3クリック以内ですべての主要ページにアクセスできる構造です。ディレクトリはサイトが成長するにつれて複雑になりがちなので、定期的に見直すとよいでしょう。

ただし、ディレクトリ設計の知識やCMSの操作に慣れていないと調整が難しい場合もあるため、必要に応じて専門家に相談するのがおすすめです。

構造化マークアップ

構造化マークアップとは、Webページの情報を検索エンジンに正確に伝えるためのコードをHTMLに追加することです。

Googleに「これは商品名」「これはレビュー評価」「これは運営者情報」といった意味を明示できるだけでなく、検索結果にリッチスニペット(星評価、FAQ表示、価格など)を表示することも可能になります。

たとえば、時計の商品ページに「構造化マークアップ」を施すことで、検索結果にそれらの情報が表示され、視認性とクリック率が向上します。

なお、よく使われる構造化マークアップの記述形式である「JSON-LD」には、以下のような種類があります。

- Article(記事)

- LocalBusiness(店舗情報)

- FAQ(よくある質問)

- Product(商品)

- Breadcrumb(パンくず)

ただし、誤ったマークアップは無効になったり、ペナルティ対象になることもあるため注意が必要です。

Googleの「構造化データテストツール」や「リッチリザルトテスト」を活用して、正確に実装されているかを必ず確認しましょう。

伊藤

伊藤構造化マークアップは、それ自体がSEOに良い影響をもたらすわけではありません。しかし、Googleに情報の種類が正しく伝わることで、露出の機会が増える可能性があります。

どちらかというとプラスアルファ的な施策ではあるので、基本的なSEO対策を自分で行った後にプロに相談しながら実施するとよいでしょう。

ユーザーニーズに合わせたコンテンツのリライト

検索順位をさらに高めたいときに効果的なのが、ユーザーニーズを反映したコンテンツのリライトです。

これは、ただの情報更新ではなく「検索ユーザーが本当に知りたいこと」に焦点を当てて、ページの内容を再構成・強化していく施策です。

たとえば、「SEO 対策 方法」というキーワードで上位表示を狙う記事があるとして、競合サイトと比べて「費用感」や「具体的な手順」が不足している場合、それらの情報を追記・補強することで検索意図への適合度が高まり、順位上昇が期待できます。

リライトの際は、以下のポイントを押さえると効果的です。

- 検索上位ページとの比較(情報の網羅性、構成、見出し)

- 実際の検索キーワードに基づく追加・改善

- ユーザー目線での読みやすさ(導線や表現の工夫)

Google Search Consoleや「Microsoft Clarity」などのヒートマップツールなどを活用し、どの情報が見られているか・離脱されているかを分析しながらリライトをしてみましょう。

伊藤

伊藤情報更新だけではない大規模なリライトは、内容を変えすぎることでかえって順位が下落するというリスクもあります。

そのため、重要な記事をリライトする際は、いつでも元の状態に戻せるようにしておいたり、順位を常に監視したりといった体制が不可欠です。

サイトの表示速度改善

Webサイトの表示速度は、ユーザー体験だけでなくSEOにも影響する重要な要素です。

実際に、Googleはページの読み込み速度をランキング要因のひとつとしており、表示に時間がかかるページは検索順位が下がる可能性があります。

検索ユーザーはできるだけ早く質問に対する答えを見つけたいと考えています。研究によると、ユーザーはページの読み込み速度を非常に気にかけています。読み込み速度これまでもランキング シグナルとして使用されていましたが、デスクトップ検索を対象としていました。そこで 2018 年 7 月より、ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用することになりました。

引用元:ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します|Google検索セントラル

また、ユーザーもページが表示されるまでに時間がかかると、離脱するおそれがあるでしょう。

たとえば、画像を多数使っているサイトでは、画像のサイズが大きすぎると読み込みに時間がかかる原因となります。その場合、「JPEGをWebP形式に変換する」「画像をリサイズする」などの対策が必要です。

その他にも、ページの表示スピード改善には次のような対策が効果的です。

- 使用していないプラグインやCSS・JavaScriptの削除

- キャッシュ機能の有効化(WordPressなら「LiteSpeed Cache」など)

- サーバーのグレードアップやCDN(コンテンツ配信ネットワーク)の活用

- 画像の遅延読み込み

まずはGoogleの「PageSpeed Insights」でスコアを確認し、具体的な改善提案に沿って対策を進めてみましょう。

技術的な部分が多いため、難しいと感じたら弊社をはじめとする専門業者に相談するのも一つの方法です。

伊藤

伊藤ページの表示速度は、極端に遅い場合を除いて直ちにSEOに悪影響があるものではありません。よく、ページスピードのスコアが満点になるまで改善を続けようとするケースがありますが、実際は満点でなくとも問題がないケースがほとんどです。ユーザー視点でページを開こうとしたときに、明らかに遅かったり、ストレスを感じたりするほどであれば対策をしておきましょう。

競合サイトの調査・分析をもとにした施策立案

SEOで成果を上げるには、「自社の強み」を活かすだけでなく、「競合との差」を見極めることも非常に重要です。

競合サイトの構成やコンテンツ内容、被リンク状況を分析することで、現時点で何が足りていないのか、どこに勝機があるのかが明確になります。

たとえば、自社と同じキーワードで上位表示されている競合サイトを分析した結果、「FAQが豊富」「独自データを使っている」「更新頻度が高い」といった特徴があれば、それらを取り入れて差を埋める、あるいは別の切り口で差別化するという施策が立てられるでしょう。

しかし、これらの調査・分析を初心者が行うのは簡単ではありません。当然調査にも時間がかかるので、プロに相談するのがおすすめです。

被リンク営業による質の高いバックリンク獲得

被リンクは、他のWebサイトから自社サイトへのリンクのことで、SEOにおいて非常に重要な評価指標のひとつです。

特に、権威性の高いサイトから自然にリンクされることで、Googleからの信頼度が上がり、検索順位の向上につながります。

とはいえ、自然にリンクを獲得するには時間がかかるため、質の高い被リンクを得るために「被リンク営業」という施策を行うケースもあります。

たとえば、自社で作成したオリジナル調査記事やホワイトペーパーなどを業界メディアや関連ブログに紹介し、「ご紹介いただけませんか?」と丁寧に依頼する手法が代表的です。

相手にとってもメリットのあるコンテンツであれば、リンクを掲載してもらえる可能性は十分あります。

しかし、リンクの購入や不自然なリンクの設置はGoogleのガイドライン違反となり、ペナルティの対象になるため、被リンク営業は慎重に進めなければなりません。

また、営業リストの作成や交渉には手間がかかるため、社内リソースが限られている場合は、信頼できるSEO会社に依頼するのも一つの手です。

アルゴリズムアップデートへの対応

Googleの検索順位は、「アルゴリズム」と呼ばれる評価基準によって決まります。このアルゴリズムは定期的にアップデートされており、特に大規模な「コアアップデート」が行われた際には、順位が大きく変動することもあります。

そのため、SEOを継続的に改善するには、アルゴリズムの動向を把握し、適切に対応していくことが不可欠です。

たとえば、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)が重視されたアップデートでは、個人ブログよりも専門家監修のあるコンテンツが優先されるようになりました。このような変化に気づかず放置していると、突然順位が下がり、アクセスが激減してしまうリスクがあります。

対応としては、日ごろからSEO関連の公式情報や信頼できるニュースメディアをチェックするほか、Search Consoleやその他のツールを用いて順位変動をモニタリングすることが重要です。

そして、アップデートがあった際は自社の順位変動を確認し、悪影響がある場合は原因を特定して即座に対応しなければなりません。

しかし、これらの定点観測やアップデート傾向の分析、対応は初心者には難しいのが実情です。アップデート後の順位下落は一時的なものもありますが、問題がある場合はリライトや構造改善などの高度な対策が必要なケースもあります。

そのため、状況に応じて、SEO専門家の診断を受けるのがよいでしょう。

YMYL領域に特化したSEO対策

YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、お金・健康・法律・安全など、ユーザーの生活や人生に大きな影響を与えるジャンルを指します。

これらの領域では、Googleが特に厳格な評価基準を設けており、信頼性の低いコンテンツは上位表示されにくくなっています。

たとえば、「育毛剤の効果」や「借金の返済方法」といったテーマはYMYLに該当し、医師や弁護士など専門家の監修があるかどうか、企業としての実績や信頼性が明確に示されているかが重要です。

このような領域でSEOを成功させるためには、以下のような対策が必要です。

- 専門家による監修・執筆の実施

- 著者・運営者の経歴や実績の明示

- 関連法令の遵守(薬機法、景品表示法など)

- 信頼性を担保する外部サイトからの被リンク獲得

YMYLジャンルでは、通常のSEO以上に「誰が発信しているか」が問われます。

専門性のあるパートナーと連携したり、SEOコンサルのサポートを受けたりしながら、慎重かつ戦略的に取り組むことが重要です。

そして、これらの対策を自社で行うのはとても大変なので、プロに依頼することを検討しましょう。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

自分でSEO対策をする際に必要なツール

SEO対策を効率的かつ正確に進めるためには、専用のツールを使いこなすことが欠かせません。ツールを活用することで、検索順位の変動、ユーザーの流入状況、キーワードの選定、コンテンツの改善ポイントなどをデータとして「見える化」できるようになります。

ここでは、SEO初心者がまず導入しておきたい基本ツールとして、以下4つを紹介します。

- Google Analytics

- Google Search Console

- ラッコキーワード

- Ahrefs

それぞれの特徴やできることを押さえて、実践に活かしていきましょう。

Google Analytics|必須

Google Analytics(GA)は、Webサイトへのアクセス状況を詳細に分析できる無料ツールです。

どのページに何人が訪れたか、どのデバイスや地域からアクセスされたか、どれだけの時間閲覧されたかなど、ユーザーの行動を数値で把握できるようになります。

たとえば、ある記事へのアクセスが急に減った場合でも、GAを使えば「どのページからの流入が減ったのか」「直帰率が上がっていないか」「モバイルユーザーが離脱していないか」などを分析し、原因を特定できます。

特に、最新版のGA4では、ユーザーの行動をイベントベースで追えるため、ページビューだけでなく、ボタンのクリックやスクロール量など、より詳細な分析が可能です。

Google Analyticsは「何がうまくいっていて、どこが改善点なのか」を判断するための“羅針盤”として、必ず導入しておきたい基本ツールといえます。

| ツール名 | Google Analytics |

|---|---|

| URL | https://marketingplatform.google.com/analytics/ |

| 料金 | 無料 |

| できること | オーガニック検索流入の把握 ランディングページごとのパフォーマンス分析 ユーザーの行動データの可視化 コンバージョンまでの導線分析 など |

Google Search Console|必須

Google Search Console(通称サチコ)は、Google検索における自社サイトの状況を把握・改善するための無料ツールです。

どのキーワードで自社ページが表示・クリックされているのか、ページがインデックスされているか、エラーが出ていないかなど、検索パフォーマンスの確認に欠かせない機能が揃っています。

たとえば、「SEO 対策 方法」というキーワードでページが表示されているもののクリック数が少ない場合、タイトルやメタディスクリプションの改善が必要だと判断できます。

また、新規ページを公開した際に、手動でインデックス登録をリクエストすることも可能です。

他にも、モバイルユーザビリティのチェック、コアウェブバイタル(表示速度など)の改善通知、被リンク状況の確認など、SEOに役立つ情報が豊富です。

初心者にとっては操作がやや難しく感じるかもしれませんが、「検索パフォーマンス」と「ページ」だけでも確認しておくだけで大きな違いが出ます。SEOの改善サイクルを回すうえで、必ず使いこなしたいツールのひとつです。

| ツール名 | Google Search Console |

|---|---|

| URL | https://search.google.com/search-console/ |

| 料金 | 無料 |

| できること | 検索クエリやクリック率、順位の把握インデックス状況の確認と修正依頼 クロールエラーやカバレッジ問題の発見 サイトマップの送信と管理 モバイルユーザビリティやコアウェブバイタルの確認 など |

ラッコキーワード

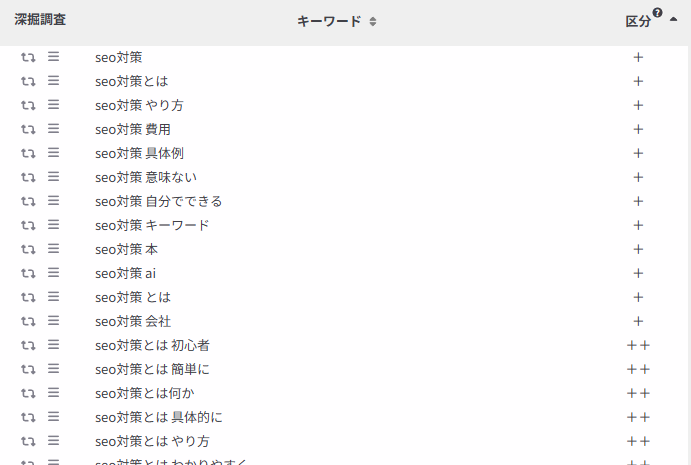

ラッコキーワードは、検索キーワードに関連する語句や質問形式のフレーズを一括で取得できるキーワードリサーチツールです。

SEO初心者でも直感的に操作でき、ユーザーがどんな言葉で情報を探しているのかを把握するのに役立ちます。

たとえば、「SEO対策」と入力すると、「SEO対策とは」「SEO対策 費用」「SEO対策 方法 初心者」など、検索されやすい関連キーワードが一覧で表示されます。

これにより、コンテンツの切り口を増やしたり、検索意図に合った記事構成を組み立てたりすることができます。

無料版でも十分活用できますが、有料プランでは検索ボリュームや競合性の目安も表示され、より本格的な分析が可能です。

SEOでは、「どんなキーワードを狙うか」が成果を大きく左右するため、アイデア出しやキーワード設計の段階で積極的に活用するとよいでしょう。

| ツール名 | ラッコキーワード |

|---|---|

| URL | https://rakkokeyword.com/ |

| 料金 | 基本無料 ┗有料プラン ┗エントリープラン:660円/月 ┗ライトプラン:990円/月 ┗スタンダードプラン:2,475円/月 |

| できること | 関連キーワードの取得 検索ボリュームの確認(有料プランのみ) 共起語や連想語のリサーチ 競合サイトの見出し抽出(見出しリサーチ) Q&Aサイトや知恵袋の質問収集 など |

Ahrefs

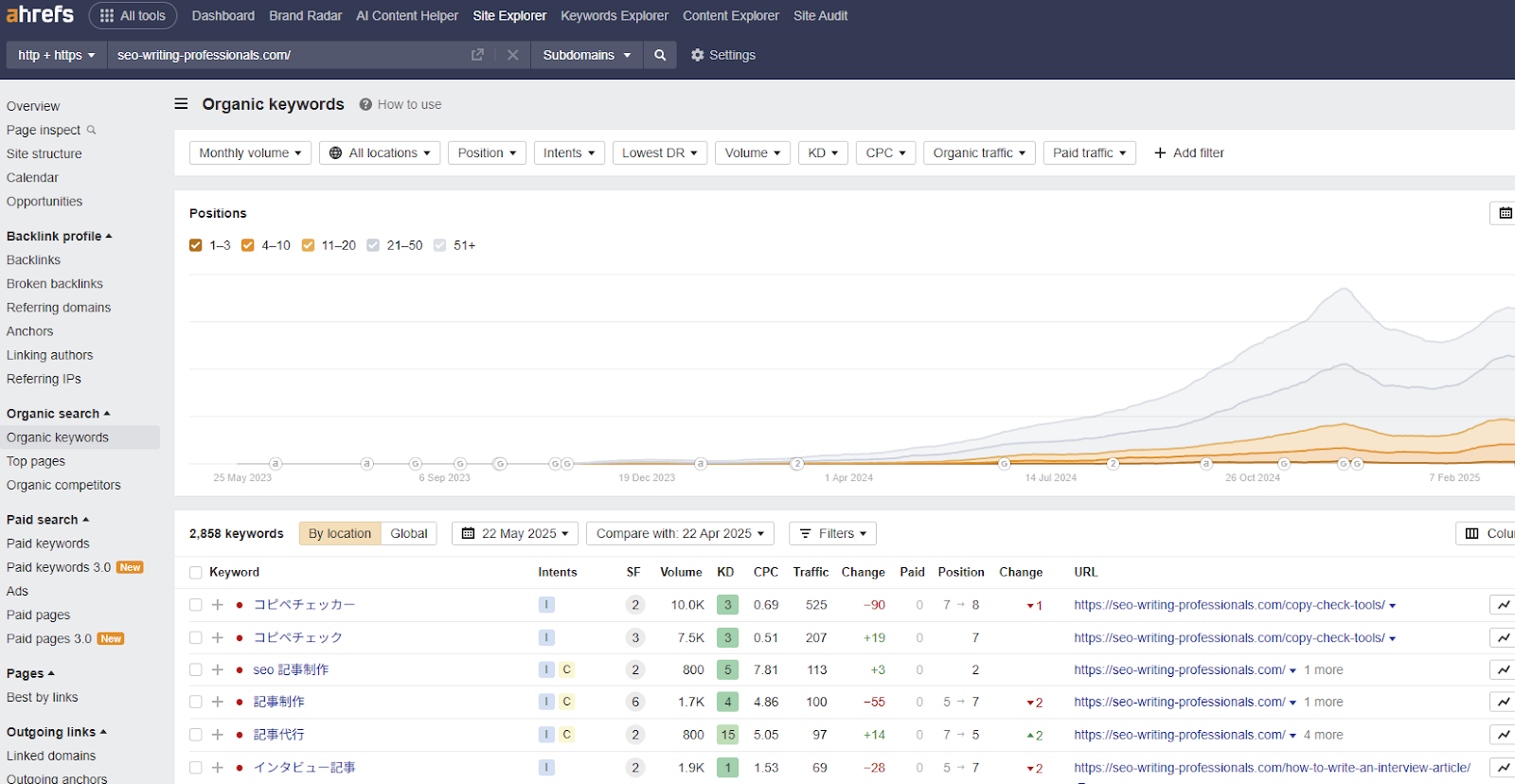

Ahrefs(エイチレフス)は、SEOのプロも愛用する高機能な有料SEOツールで、特に被リンク調査や競合分析ができる点でほかのツールと異なります。

自社サイトだけでなく、競合サイトのキーワード、流入状況、被リンク数などを視覚的に把握できるため、ある程度高度なSEO対策を行うには必須ともいえるツールです。

たとえば、競合他社のURLを入力するだけで、「どんなキーワードで流入しているのか」「どんなページが人気か」「どのような外部サイトからリンクを獲得しているのか」といった情報をすぐに確認できます。

また、自社サイトについても、被リンクの増減、検索順位の推移、流入キーワードの変化などを細かく追跡可能です。キーワード難易度の指標も表示されるため、狙うべきキーワードの判断にも役立つでしょう。

月額料金はかかりますが、成果をしっかり出したい中上級者にとっては、費用以上の価値があるツールです。

| ツール名 | Ahrefs |

|---|---|

| URL | https://ahrefs.com/ja |

| 料金 | ライトプラン:129ドル/月 スタンダードプラン:249ドル/月 アドバンスドプラン:449ドル/月 |

| できること | 被リンク(バックリンク)分析 オーガニックキーワード調査 競合サイトのSEO戦略把握 コンテンツギャップ分析 キーワードエクスプローラーによる難易度分析 |

自分でSEO対策をする際に知っておくべきこと

SEO対策は、手順を覚えればある程度は自分でも進められますが、成果を出すためには「正しい知識」と「注意すべきポイント」を理解しておくことが欠かせません。

間違った方法を続けてしまうと、順位が上がらないどころか、逆に評価を下げてしまうリスクもあります。

そこでここからは、正しくSEOに取り組むために押さえておきたいポイントや考え方を紹介します。長期的な視点で成果を出すために、ぜひ知っておきましょう。

Googleのガイドライン

まず、SEO対策を自分で行ううえで最も基本かつ重要なのが、「Googleのガイドライン」を理解し、遵守することです。

Googleは検索順位の決定にあたって、独自の評価基準を設けており、それに沿ったコンテンツやサイト構造を評価しています。

たとえば、Google検索セントラルに掲載されている「検索の基本事項」では、「ユーザーの役に立つページを作ること」や「コンテンツの信頼性・透明性を高めること」が繰り返し強調されています。

また、「リンクプログラムに関するガイドライン」では、不自然な被リンクや相互リンクの乱用などはペナルティの対象になると明記されています。

Googleのガイドラインは、SEOにおける“ルールブック”のような存在です。これを知らずに自己流で対策を行ってしまうと、評価されないどころか、検索順位が下がってしまう恐れもあるので注意しましょう。

まずは一度、Google検索セントラルの公式ガイドラインに目を通し、基本的な考え方を押さえておくことをおすすめします。

手を出してはいけないSEO施策

SEO対策には、「やったほうがいいこと」だけでなく、「やってはいけないこと」も存在します。

そのため、自分でSEO対策を行う際は、手を出してはいけない施策を理解しておくことがとても大切です。

特に避けるべきなのが、以下のような施策です。

- リンク購入や不自然な相互リンク:金銭を介して被リンクを獲得する行為はGoogleの重大なガイドライン違反です。

- コピーコンテンツの量産:他サイトの文章を転載・リライトして大量公開することは評価されにくく、ペナルティの対象になることもあります。

- キーワードの詰め込み:文章内に不自然なほどキーワードを詰め込むと、ユーザーにとって読みにくくなり、スパムとみなされる可能性があります。

- クローキングや隠しテキスト:ユーザーとGoogleに異なる内容を表示することも、完全なNG行為です。

一見すると効果がありそうに見える手法でも、長期的にはマイナスになる可能性が高いため、「ユーザーの役に立つ情報を、正しく届ける」という本質を見失わないことが大切です。

伊藤

伊藤上で挙げたNG施策はブラックハットSEOとも呼ばれ、過去には多くのサイトが行っていましたが、今では淘汰されています。

SEOはGoogleではなく、ユーザーのためにある

SEO対策を自分で行う際は「そもそもSEOはGoogleではなく、ユーザーのためにある」ということを理解しておきましょう。

SEO対策というと、「Googleに評価されるための施策」と捉えがちですが、本来の目的は“ユーザーのための情報発信”です。そのため、Googleのアルゴリズムも、ユーザーにとって役立つ情報を届けることを最優先として設計されています。

Googleを意識しすぎるあまり不自然なキーワードの連発や、情報を引き延ばした冗長なコンテンツを作っても、かえってユーザーにとって不便なページとなり、結果的にSEO評価が下がることがあるので注意しましょう。

SEOで成果を出すためには、「検索している人がどんな情報を求めているのか?」を常に考えながらコンテンツを作ることが何より大切です。

Googleファーストにならないように、その先にいる“読者”に向き合うことを心がけましょう。

伊藤

伊藤SEOで成果を出したいなら、ユーザーファーストの精神が大切です!

SEOは成果が出るまでに時間がかかる

SEOは、取り組んですぐに効果が出る施策ではないことも理解しておきましょう。

実際に、Google自身も、SEOの成果が現れるまでには通常4ヵ月から1年かかると公式に明言しており、継続的に取り組むことが前提とされています。

たとえば、新しく作成した記事を公開しても、すぐに検索上位に表示されることはまずありません。

最初はインデックスされても検索順位が圏外だったり、数十位程度にとどまることが多いですが、更新や改善を重ねることで徐々に評価され、順位が上がっていくケースがほとんどです。

SEOにおいて大切なのは、短期的な結果に一喜一憂せず、「正しい方法をコツコツ積み重ねること」です。

アクセス解析を見ながら少しずつ改善を重ね、長期的な目線でサイトを育てていく姿勢こそが、SEO成功の近道といえるでしょう。

伊藤

伊藤SEOは「急がば回れ」が基本です。短期間での効果は求めず、少しずつGoogleやユーザーからの信頼を勝ち取ることが上位表示にもつながります。

ノウハウがないならプロに依頼することも検討する

SEOは自分でもある程度取り組める施策ですが、本格的に成果を出すためには専門的な知識や豊富な経験が求められます。

もし「何から手をつければいいのかわからない」「やってみたけど順位が上がらない」と感じたら、プロの力を借りることも検討しましょう。

たとえば、SEOコンサルタントに相談すれば、サイト全体の診断から改善提案、キーワード戦略の設計、コンテンツのリライトや構造最適化まで、現状に合った具体的な施策を提示してもらえます。

また、内部対策・外部対策・コンテンツSEOなど幅広い観点から支援を受けられるため、時間やリソースを有効活用しながら効果的な施策を進められるはずです。

特に競合が強いジャンルや、YMYL領域に該当する場合は、独力での対応が難しいことも少なくありません。無理に一人で抱え込まず、必要に応じてプロと連携しながらSEOを進めていくことが大切です。

ワンランク上のSEO対策ならシュワット株式会社がおすすめ

SEO対策ついて「自分では限界を感じている」「戦略的にSEOを強化したい」とお考えの方には、シュワット株式会社がおすすめです。

当社では、コンテンツ制作だけでなく、キーワード戦略の設計やテクニカルSEO、被リンク獲得まで含めた包括的なSEO支援が可能です。

また、「成果に直結するSEO」にこだわっており、目的や業種に応じて最適な施策をオーダーメイドで提案しています。初心者の方にもわかりやすい説明と丁寧な対応で、初めてのSEO外注にも安心です。

本気で成果を出したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

\シュワット株式会社のSEO対策支援サービスをチェック/

SEO対策を自分でできるようになりたい方におすすめの書籍3選

SEOに取り組み始めたばかりの方にとって、「何を信じればいいかわからない」「どこから学べばいいのか迷う」といった悩みはつきものです。

ネット上にも多くの情報がありますが、断片的だったり、古い情報だったりすることも多いため、まずは体系的に学べる書籍を読むのがおすすめです。

ここでは、初心者がSEOの全体像をつかみ、自分で対策できるようになるために役立つ書籍を3冊紹介します。

「とにかくわかりやすい本が知りたい」「自分で施策を回せるようになりたい」という方は、ぜひ参考にしてください。

いちばんやさしい新しいSEOの教本

引用元:Amazon

SEO初心者に一番おすすめなのが『いちばんやさしい新しいSEOの教本』です。

書名の通り、SEOの基本を“いちばんやさしく”解説してくれている一冊で、「SEOってそもそも何?」というレベルの方でもスムーズに読み進めることができます。

この書籍では、Googleの仕組みや検索順位が決まる仕組みから、キーワード選定、コンテンツ制作、内部対策・外部対策、成果の測定方法まで、SEOの全体像を網羅的に紹介しています。

図解や事例が豊富で、専門用語もかみ砕いて説明されているため、読みやすさも抜群です。

さらに、「Google Search Console」や「Google Analytics」の基本的な使い方まで丁寧に解説されており、実践にすぐ活かせる構成になっています。

これからSEOを本格的に学びたい初心者にとって、まさに“最初の1冊”にぴったりの教科書といえるでしょう。

沈黙のWebライティング

引用元:Amazon

『沈黙のWebライティング』は、SEOライティングの基礎と実践が学べる人気のロングセラー書籍です。

物語形式でストーリーを楽しみながら、読者を引きつける文章術や、検索エンジンに評価される記事の作り方を自然と学ぶことができます。

架空の企業サイトを舞台に「Webライティングの達人」が主人公に実践的なアドバイスを行っていく構成になっており、「読みやすい見出しの付け方」「検索意図に合った構成の考え方」「導入文で離脱を防ぐコツ」など、今すぐ役立つテクニックが満載です。

また、SEOのテクニックだけでなく、「ユーザーにとって本当に価値ある文章とは何か?」という本質にも迫っており、SEOとユーザー目線を両立させたい人には特におすすめといえます。

文章力に自信がない方や、「記事は書けるけど読まれない」と悩んでいる方は、ぜひ一度手に取ってみてください。

強いSEO

引用元:Amazon

『強いSEO』は、SEOの実案件で成果を出すための“再現性ある戦略と施策”に特化した実践書です。

著者は現役のSEOコンサルタントで、長年の経験と実績をもとに、具体的かつ応用しやすいノウハウを体系的にまとめています。

本書の最大の特徴は、「どんなタイプのWebサイトにも対応できる戦略設計の型」を身につけられる点です。

SEOの基本だけでなく、企業サイト・ブログ・EC・ポータルなどサイトごとの戦い方を章ごとに丁寧に解説しているため、汎用性が非常に高い一冊となっています。

SEOの基礎は理解しているものの、「戦略をどう立てればいいかわからない」「案件ごとに迷ってしまう」という方には特におすすめです。巻末には、変化し続けるSEO環境でプレイヤーとして成長し続けるための“考え方”まで紹介されています。

一段上のSEOスキルを身につけたい中級者〜実務担当者の必携書といえるでしょう。

まとめ

本記事では、初心者でも自分でできるSEO対策を難易度別に紹介しながら、具体的なやり方や注意点、必要なツール、参考書籍まで幅広く解説しました。

SEO対策は、いきなりすべてを完璧に行う必要はありません。まずは、titleタグの最適化やキーワード選定など、手をつけやすい施策から少しずつ実践してみましょう。慣れてきたら、構造化データや被リンク獲得といった中・上級者向けの対策にもチャレンジすることで、SEOの効果をさらに高めていくことができます。

また、SEOは短期間で劇的な成果が出るものではなく、中長期的にコツコツ積み上げていくことが成功の鍵です。「やってみたけど順位が上がらない」「どこから改善すればいいかわからない」と感じたときは、無理に一人で抱え込まず、プロへの相談も視野に入れてみてください。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。