- オウンドメディアリクルーティングとは?メリット・デメリットなど

- なぜオウンドメディアリクルーティングが注目される?

- オウンドメディアリクルーティングの始め方

- オウンドメディアリクルーティングを成功させるコツ・成功事例

- 自社HPがない場合にオウンドメディアリクルーティングを始める方法

この記事の著者:伊藤 寛規

月間5,000万PV越えのWebサービス「mybest」でコンテンツ制作責任者を経験後、弁護士ポータルサイト「ベンナビ」のSEO担当として、コンテンツSEOやテクニカルSEO、新規メディア立ち上げ、CVR/CTR改善などに携わる。ユーザーファーストとSEO最適化を両立したコンテンツ制作が得意。

この記事の著者:渡邉 志明(シュワット株式会社 代表取締役)

SEO記事制作代行会社の経営者。

これまで複数のwebメディアの立ち上げ~黒字化にPM・SEO責任者として携わる。コンテンツSEOによるメディアのグロースやインハウス化支援が得意。

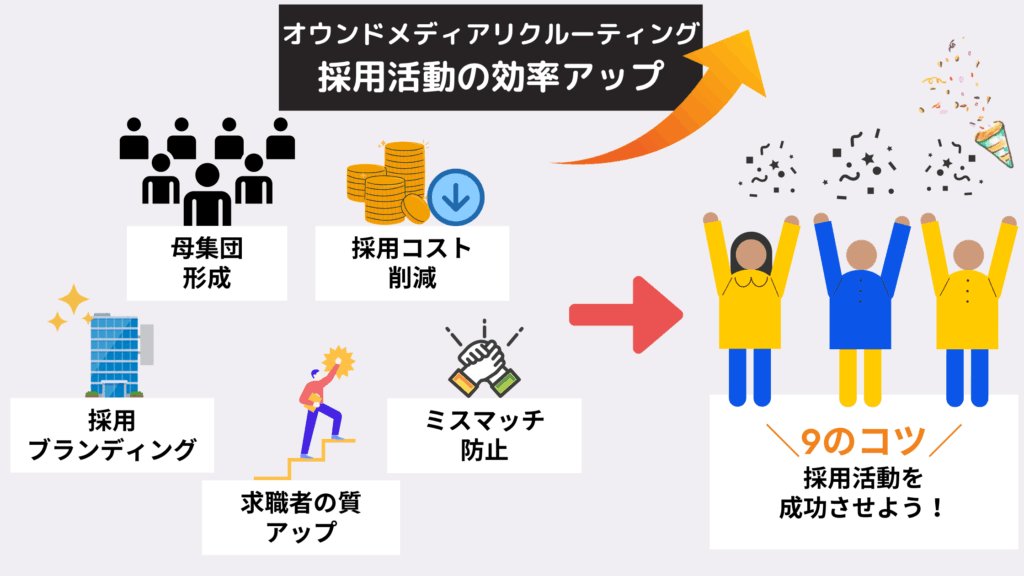

「新卒採用も中途採用も、求める人材の確保が難しい…」「母集団が形成できずミスマッチが起きた…」「採用コストが高い…」という方のため、本記事ではオウンドメディアリクルーティングについて解説します。

オウンドメディアリクルーティングなら求人サイトのような手数料が不要なうえ、好きなように自社のアピールができ、求職者のファンを増やしやすいです。自社の魅力を知ったうえで応募してもらうことで意欲的な応募者が増え、ミスマッチが減り、採用ブランディングにもなるので、まだオウンドメディアリクルーティングを活用していない場合は要チェックです。

最後まで読むと「オウンドメディアリクルーティングとは何か」「なぜ注目されているのか」「具体的な始め方や成功事例は?」「成果を出すための運用方法とは」などがわかります。従来の採用活動の限界を乗り越え、自社に合った攻めの採用体制を確立するため、オウンドメディアリクルーティングについて見ていきましょう。

- オウンドメディアを立ち上げたいがノウハウがない

- 戦略的にオウンドメディア運用をしたい

- オウンドメディアで高い成果を創出したい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オウンドメディアの立ち上げ・運用で圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。徹底的に定量的な成果を追求し、オウンドメディアの制作から戦略設計、施策の実行、コンテンツ制作、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

オウンドメディアリクルーティングとは|基本・主な採用手法との違いを解説

オウンドメディアリクルーティングとは自社の採用サイトやブログ、SNSなどを活用し、企業の魅力や働くリアルな情報を発信することで応募に繋げる採用手法です。求人広告に依存せず、自社の文化や価値観を深く伝えることで、ミスマッチを防ぎ、意欲の高い人材獲得を目指します。

まずは以下の5点から、オウンドメディアリクルーティングの基礎知識を解説します。

- そもそもオウンドメディアとは?定義をわかりやすく解説

- オウンドメディアリクルーティングと求人サイトの違い

- オウンドメディアリクルーティングと人材紹介サービスとの違い

- オウンドメディアリクルーティングとダイレクトリクルーティングとの違い

- オウンドメディアリクルーティングと各種求人サービスの使い方

オウンドメディアリクルーティングがどのようなものであるかを明確に理解し、採用課題解決の手段となるかどうかを判断するため、上記6つの基礎知識を確認していきましょう。

そもそもオウンドメディアとは?定義をわかりやすく解説

オウンドメディア(Owned Media)とは自社で所有し、運用するメディアの総称です。具体的には、企業の公式ブログ、Webマガジン、コーポレートサイト内の記事コンテンツ、公式SNSアカウント、メールマガジンなどが該当します。企業が主体となって情報発信を行う点が最大の特徴です。

採用活動におけるオウンドメディアの主な目的は、以下の3点です。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| SEO強化 | 検索からの流入増、採用情報への接点拡大など |

| 顧客育成・ブランディング | 認知・信頼性向上、潜在求職者へのファン化など |

| リード獲得 | 応募・問い合わせ促進、直接応募への誘導など |

SEO強化によって求職者が検索した際、自社サイトへの流入を増やせれば企業認知度を高められます。潜在的な求職者を含む幅広い層に企業の魅力や価値観を伝え、信頼感を醸成すれば、将来的な応募に繋がるファンを形成でき、顧客育成・ブランディングの効果も期待できるでしょう。

またオウンドメディアのコンテンツで企業の詳細を知った求職者からの、直接的な応募や問い合わせを促進すると、熱意のある求職者を増やしやすいです。オウンドメディアについてさらに詳しく知りたい場合は、以下の記事もご覧ください。

オウンドメディアリクルーティングと求人サイトの違い

オウンドメディアリクルーティングと求人サイトの違いは掲載する情報の自由度やターゲット、ミスマッチ防止度などです。

【比較表】オウンドメディアリクルーティングと求人サイトの違い

| 比較項目 | オウンドメディアリクルーティング | 求人サイト |

|---|---|---|

| 情報の掲載自由度 | 非常に高い(量・形式に制限なし、写真・動画・長文記事など自由) | 制限あり(決められたフォーマット、文字数制限がある場合が多い) |

| 発信できる情報 | 企業の文化、働く人々の声、理念、事業内容の詳細、働き方、社会貢献など、多角的でリアルな情報 | 募集要項(給与、勤務地、業務内容など)が中心、企業概要は定型的 |

| ターゲット層 | 顕在層~潜在層(情報収集段階の層や、今すぐ転職を考えていない層にもリーチしやすい) | 顕在層が中心(今すぐ転職したいと考えている層が主に利用) |

| 即効性 | 低い(コンテンツ蓄積、認知向上に時間がかかる) | 高い(転職意欲の高い層に直接アプローチできる) |

| コスト構造 | 初期構築・運用費がかかるが、採用ごとの手数料は原則不要 → 中長期的に採用コスト削減に繋がりやすい | 掲載費用、成功報酬型の手数料(採用者の年収の20%~40%など)が発生 → 採用人数に比例してコストが増加 |

| 企業の資産性 | 高い(コンテンツやサイト自体が企業の採用資産として蓄積され、継続的に効果を発揮する) | 低い(掲載期間終了や契約解除で情報が消える) |

| ミスマッチ防止 | 高い(企業のリアルを深く伝えられるため、求職者の企業理解が進みやすい) | 限定的(情報量が少ないため、入社後のミスマッチが発生しやすい場合がある) |

| 企業側の主導権 | 高い(情報発信の内容、タイミング、量など、企業が自由にコントロールできる) | 制限あり(プラットフォームのルールやフォーマットに従う必要がある) |

このように、求人サイトが「求人情報を提供する場」であるのに対し、オウンドメディアリクルーティングは「企業が自らの言葉で魅力を伝え、求職者との相互理解を深める場」と言えます。

求人サイトは短期的な募集に強く即効性があり、情報量が限られコストもかさむ傾向がありますが、オウンドメディアリクルーティングは成果が出るまでの時間を要するもののミスマッチ軽減、潜在層へのアプローチ、中長期的な採用コスト削減といったメリットを感じやすいです。

両者の違いを理解し、それぞれの特性を活かした戦略を立てましょう。

オウンドメディアリクルーティングと人材紹介サービスとの違い

オウンドメディアリクルーティングと人材紹介サービスには、採用活動の主体や即効性などの違いがあります。

【比較表】オウンドメディアリクルーティングと人材紹介サービスの違い

| 比較項目 | オウンドメディアリクルーティング | 人材紹介サービス |

|---|---|---|

| 採用活動の主体 | 企業自身 | 人材紹介会社(エージェント) |

| ターゲット層 | 顕在層~潜在層 | 顕在層が中心(エージェントに登録し、転職活動を行っている層) |

| コスト構造 | 初期構築・運用費がかかるが、採用ごとの手数料は原則不要 → 中長期的に採用コスト削減に繋がりやすい | 成功報酬型(採用者の年収の20%~40%など)が発生 → 採用人数や年収に応じてコストが増加 |

| 情報発信の自由度 | 非常に高い(企業のリアルな情報、文化、働き方など多角的に自由に発信) | 限定的(エージェントを通じて伝わる情報、企業概要や求人票の内容が中心) |

| 即効性 | 低い | 高い(エージェントが条件に合う候補者を早期に紹介) |

| ミスマッチ防止 | 高い(企業のリアルを深く伝えられるため、求職者の企業理解が進みやすい) | 紹介会社や担当者の質、企業側が提供する情報量に依存。ミスマッチが発生する場合もある |

| 企業側の主導権 | 高い(情報発信、候補者との接点創出をコントロールできる) | 限定的(紹介される候補者はエージェントに依存、選考プロセスは紹介会社との連携が必要) |

| 候補者との関係性 | コンテンツを通じた継続的な関係構築が可能 | 主に選考プロセスにおける関係構築 |

人材紹介サービスは、急募案件や特定の専門性を持つ人材をピンポイントで探したい場合に有効ですが、採用コストが高額になりやすいという側面があります。一方、オウンドメディアリクルーティングはコストを抑えつつ、自社の魅力に共感し、深く理解した人材からの応募を促すことに強みがあります。

両者を組み合わせて活用することで、異なる層にアプローチし、採用目標達成の可能性を高めることができます。

オウンドメディアリクルーティングとダイレクトリクルーティングとの違い

オウンドメディアリクルーティングとダイレクトリクルーティングはアプローチの仕方や情報発信の目的、即効性などの点で異なります。

【比較表】オウンドメディアリクルーティングとダイレクトリクルーティングの違い

| 比較項目 | オウンドメディアリクルーティング | ダイレクトリクルーティング |

|---|---|---|

| アプローチの方向 | プル型(情報発信で求職者を惹きつける) | プッシュ型(企業が候補者に直接接触する) |

| ターゲット層 | 顕在層~潜在層(幅広い層にアプローチ) | 顕在層~準顕在層(登録データベース上の候補者、転職検討層が中心) |

| 情報発信の目的 | 企業の魅力・文化の浸透、ブランディング、ファン化、応募促進 | 候補者への関心喚起、スカウトメッセージを通じた個別訴求、選考への誘導 |

| コスト構造 | 初期構築・運用費がかかるが、採用ごとの手数料は原則不要 | サービス利用料(データベース利用費など)、スカウト送信費用、採用ごとの手数料が発生する場合も有 |

| 即効性 | 低い | 比較的高い(企業が直接アプローチできるため、選考リードタイムを短縮しやすい) |

| 企業側の主導権 | 高い(情報発信内容、メディア運用をコントロールできる) | 高い(候補者選定、アプローチ内容、選考プロセスをコントロールできる) |

| 候補者との関係性 | コンテンツを通じた継続的な関係構築、企業への共感醸成 | 主にアプローチからの個別コミュニケーション、選考プロセスにおける関係構築 |

| 必要なスキル | コンテンツ企画・制作、SEO、メディア運用、Webマーケティング | 候補者ターゲティング、魅力的なスカウトメッセージ作成、候補者とのコミュニケーションスキル |

ダイレクトリクルーティングは、企業が積極的に特定の候補者にアプローチできる点で、採用の決定権を握りやすい手法です。しかし魅力的なスカウトメッセージの作成や、候補者とのコミュニケーションスキル、データベースの活用といった運用ノウハウが必要です。

一方、オウンドメディアリクルーティングは、情報発信を通じて企業の魅力を伝え、候補者に自ら興味を持ってもらうプル型の手法です。即効性では劣りますが潜在層へのリーチや、企業文化への共感を重視した採用に強みを発揮します。

両手法はアプローチの方向性が異なりますが、採用活動における企業主導の度合いが高い点で共通しており、組み合わせることで相乗効果が期待できます。

オウンドメディアリクルーティングと各種求人サービスの使い方

オウンドメディアリクルーティングと求人サービス(求人サイト、人材紹介サービスなど)は、同時に行うのが最も効果的です。なぜなら、それぞれ得意とするターゲット層や効果が出るまでの期間、コスト構造が異なるからです。

| 比較項目 | オウンドメディアリクルーティング | 求人サービスによるリクルーティング |

|---|---|---|

| 一人あたりの採用コスト | 低(初期構築・運用費はかかるが、採用ごとの手数料は原則不要) | 高(掲載費用、成功報酬型の手数料:年収の20%~40%など) |

| 会社情報の掲載自由度 | 自由(量・形式に制限なし) | 制限あり(フォーマットや文字数に制限がある場合が多い) |

| 掲載期間 | 自由(サイトが存在する限り) | 制限あり(契約期間による) |

| ターゲット層 | 顕在層~潜在層 | 顕在層が中心 |

| 即効性 | 低(コンテンツ蓄積、認知向上に時間がかかる) | 高(転職意欲の高い層に直接アプローチできる) |

| ミスマッチ防止効果 | 高(企業文化や働き方を深く伝えられるため、求職者の企業理解が進む) | 限定的(情報量が限られるため、入社後のミスマッチが発生しやすい場合がある) |

| 企業の資産性 | 高(コンテンツやサイト自体が企業の採用資産として蓄積される) | 低(掲載期間終了や契約解除で情報が消える) |

オウンドメディアリクルーティングは新卒採用や、長期的な視点で優秀な人材プール(候補者リスト)の形成を目指す場合、企業のブランディングを強化したい場合、あるいはミスマッチ防止を特に重視する場合に適しています。

一方、求人サービスは、今すぐ人員を補充したい部署の募集や、特定の専門スキルを持つ即戦力人材を早期に採用したい場合など、短期的な採用目標達成を目指す際に補完的な手段として活用するのがおすすめです。両者を使い分ける際の例は、以下をご覧ください。

- オウンドメディアリクルーティング:新卒採用や長期的な人材採用の際に利用

- 求人サービス:今すぐ人材が欲しい部署や即戦力の人材が欲しいときに利用

求人サービスは一度掲載すればそこまで手間はかからないので、求人サービスに掲載しながらオウンドメディアリクルーティングを始めるのがよいでしょう。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

オウンドメディアリクルーティングが”今”注目される理由

なぜオウンドメディアリクルーティングが注目されているのかについては、以下の3点を確認することで把握できます。

次の項目から、オウンドメディアリクルーティングが単なる流行ではなく、現代の採用課題に対する有効な解決策である理由をわかりやすく解説します。

新卒・中途人材の採用が難しくなっている

以下のような要因から人材採用が難しくなっていることが、オウンドメディアリクルーティングが注目されている理由です。

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 労働力人口の減少 | 少子高齢化による人材母数の減少 |

| 完全な「売り手市場」化 | 企業優位から求職者優位への採用環境の変化 |

| 求職者の情報リテラシー向上 | 企業文化・働きがいなど本質的な情報を求める傾向、多様な情報収集手段 |

| 従来の採用手法の限界 | 定型情報による競合との差別化困難、求職者のニーズとのミスマッチリスク |

厚生労働省の「第35回労働政策基本部会 事務局提出資料」によると、1990年の生産年齢人口は約8,590万人でしたが、2020年には7,292万人、2050年には5,540万人と減少傾向です。

また有効求人倍率については、リーマンショックの影響により約0.5倍だった2009年と比べ、2025年は1.3倍程度となっており、求職者数より企業の求人数が多い売り手市場になっていると言えます。

※参考:労働経済の推移と特徴 – 厚生労働省、一般職業紹介状況(令和7年3月分及び令和6年度分)について|厚生労働省|厚生労働省

従来の求人サイトのような定型的な情報発信だけでは、こうした採用市場の変化に対応しきれず、競合との差別化も難しくなっています。こうした採用環境の激変が、企業自身が主体的に情報を発信するオウンドメディアリクルーティングの必要性を高め、注目される要因となっています。

働き方の多様化によって、求職者のニーズが変化している

現代の求職者は以前のような「仕事に没頭する」といった価値観だけではなく、「自分らしい働き方」を求める傾向があるため、多様化するニーズに対し、オウンドメディアリクルーティングは有効です。

現代求職者の多様なニーズとオウンドメディアリクルーティングによる対応

| 現代求職者の多様なニーズ | 従来の求人情報での課題 | オウンドメディアリクルーティングの有効性 |

|---|---|---|

| 「自分らしい働き方」の重視 (例: ワークライフバランス、リモート、フレックス、休暇、働く環境の質など) | 定型的な勤務条件の記載が中心で、企業のリアルな働き方、柔軟性、具体的な環境の魅力が伝わりにくい | 社員インタビューでの働き方紹介、 オフィスツアー、福利厚生の詳細解説、ワークライフバランスに関する記事などを通じ、企業の文化や具体的な制度、雰囲気まで詳細かつ魅力的に発信できる |

| 仕事への価値観の多様化 (例: 自己成長、スキル発揮、 企業理念・パーパスへの共感、社会貢献など) | 給与や業務内容など表面的な情報に偏りがちで、企業の理念、ビジョン、社会的な意義、働く人の想いが伝わりにくい | ビジョン・ミッションの発信、代表や社員のインタビュー、プロジェクトの裏側や成果、社会貢献活動の紹介などを通じ、企業の価値観や目指す方向性、働く意義への共感を醸成できる |

| 企業のリアルな情報への関心 (例: 文化、雰囲気、社員の生の声、 日々の様子など) | 企業の公式情報に限定され、実際の雰囲気や社員間の関係性、日々の働く様子が見えにくい。 | 情報発信の自由度が高く、社員の飾らないインタビュー、オフィスでの日常風景、イベントレポートなどを通じ、企業の「人」や「空気感」をリアルに伝え、求職者が入社後のイメージを具体的に描きやすくなる |

オウンドメディアリクルーティングは情報発信の自由度が高く、社員インタビュー、オフィスツアー、ビジョン・ミッションの発信、具体的な働き方の紹介などを通じて、上記のような多様なニーズに応えやすいです。そのためオウンドメディアリクルートメントは「マッチング率を上げたい」「意欲的に長く働いて欲しい」など、採用活動の効率を高めたい場合におすすめです。

採用に関する情報収集の手段が増えている

求職者の情報収集手段が多様化し、能動的に情報を集める傾向が強まっている点も、オウンドメディアリクルーティングが注目される一因です。様々な情報源を活用し、企業のリアルな情報や働く意義について主体的に深く知りたいと考える求職者が増えるほど、オウンドメディアリクルーティングの効果は高まります。

現代求職者の情報収集の変化とオウンドメディアリクルーティングによる対応

| 現代求職者の情報収集の変化 | 企業側の課題(従来の対応では不十分な点) | オウンドメディアリクルーティングによる解決策(有効性) |

|---|---|---|

| 多様な情報源の活用 (転職サイト・エージェントに加え、企業の公式サイト・採用サイト、公式SNS、ブログ、口コミサイトなどを参照) | 従来の求人媒体やエージェントに依存しているだけでは、多様な情報源で情報を探す求職者との接点を持つ機会を逃してしまう | 企業の公式サイト・採用サイトを核に、公式SNS、ブログ、noteなど多様なチャネルで企業が主体的に情報発信を行うことで、求職者が利用する様々な情報源に企業の信頼できる情報を届けられる |

| 能動的な検索行動の一般化 (GoogleやIndeedで企業名と関連キーワード (「採用」「働き方」など)を組み合わせて検索) | 求職者が能動的に検索した際に、企業の公式かつ信頼できる情報が検索結果の上位に表示されにくかったり、探している情報そのものが不足している | 求職者が検索しそうなキーワード(「働き方」「文化」「社員インタビュー」など)に基づいたコンテンツをオウンドメディアで発信することで検索エンジンからの流入を増やし、求職者がまさに「知りたい」と思っている情報を提供できる(SEO対策との親和性も高い) |

| 一次情報(企業公式情報)への信頼 (企業の公式サイトやブログを 信頼できる情報源として重視) | 企業の公式採用サイトの情報が定型的・表面的で内容が薄かったり、更新が滞っていたりすると、求職者の信頼を得られず、関心を深めてもらいにくい(信頼できる情報源として機能しない) | 企業が主体となり、採用サイトやブログを通じて企業の理念、文化、働く人の声、具体的な働き方など、求職者が求める詳細かつリアルな情報を継続的に発信できる。 一次情報源としての信頼性を高め、企業への深い理解と共感を促進できる。 |

求職者の情報収集行動の変化に対応するためには、企業自身がオウンドメディアを持ち、主体的に、求職者の「知りたい」というニーズに応えられる「信頼できる情報」を発信することが大切です。オウンドメディアリクルーティングは、能動的に情報収集する求職者との重要な接点となり、自社への関心を高め、応募へ繋がる可能性を最大化することに繋がります。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

オウンドメディアリクルーティングのメリット

オウンドメディアリクルーティングには、以下のようなメリットがあります。

オウンドメディアリクルーティングの効果を最大限に引き出すため、上記のメリットを順に見ていきましょう。

求職者とのミスマッチを防げる

オウンドメディアリクルーティングの主なメリットとして、求職者とのミスマッチを軽減し、採用効率を高められることが挙げられます。オウンドメディアで自社のリアルな姿や働く人々の想いを多角的に伝えることで、求職者の企業理解を深め、双方にとって最適なマッチングを実現しやすくなります。

オウンドメディアリクルーティングによるミスマッチ防止のメカニズム

| オウンドメディアでの発信内容 | 求職者への効果 | 採用活動への影響 |

|---|---|---|

| 詳細な企業情報の発信 (企業の理念、バリュー、社風、文化、リアルな雰囲気など) | 企業の根幹や働く環境、価値観を深く理解できる。 自身の価値観や性格との適合性を応募前に判断しやすくなる。 | 企業の文化や価値観に共感する質の高い応募者が集まりやすくなる。 入社後の「思っていたのと違った」というギャップを軽減し、早期離職のリスクを低減できる |

| 具体的な働き方の紹介 (ワークライフバランス、チームの雰囲気、日々の業務の様子など) | 入社後の具体的な働き方や職場の雰囲気をイメージしやすくなる。 自身の希望する働き方やキャリアプランとの一致度を確認できる。 | 企業の実際の働き方や雰囲気にマッチする人材からの応募が増える。 入社後の環境適応がスムーズになり、早期離職の防止や定着率向上に繋がる |

| 募集情報の詳細化 (職種ごとの求めるスキルレベル、業務の具体的な内容など) | 定型的な求人情報では分かりにくい 業務の具体的な内容や求められるスキルレベルを正確に把握できる。 自身の経験や適性との合致度を判断しやすい。 | 企業の求める人物像やスキルレベルに合致する応募者が増え、書類選考や面接の質が向上する。 選考プロセスの効率化と、採用のやり直しによるコストと労力のロスを防ぐことができる |

オウンドメディアを通じて企業の「リアルな実状」を詳細かつ多角的に発信することは、求職者の企業理解を深め、自身の適性を正確に判断する助けとなるでしょう。そのため企業と求職者の間でのミスマッチが減少し、早期離職の防止や定着率の向上、採用活動全体の効率化に繋がります。

採用サイトなどの外部媒体より自由度が高い

オウンドメディアリクルーティングは採用サイトと違い、基本的に掲載期限や発信する情報に制限がないため、以下のような内容をいつでも好きなだけ公開できます。

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 伝えられる情報の幅広さ | 理念、文化、社員の想いなど、多角的で詳細な情報発信 |

| リアルな情報発信 | 写真・動画でのオフィスツアー、社員インタビューによる「生の声」伝達 |

| 具体的な働き方の提示 | 一日の流れやチーム連携など、具体的な業務イメージの詳述 |

| 情報量の制限なし | サイトに何百ページでもコンテンツ掲載可能、魅力の網羅的な伝達 |

このようにオウンドメディアリクルーティングでは、従来の求人媒体では難しかった企業の「本当の姿」を深く、具体的に伝えられます。ビジョンや文化といった抽象的な情報も、写真や動画、社員のエピソードを通じてリアリティを持たせることが可能です。業務内容についても単なるリストではなく、実際の働き方をイメージできる形で示すことで、求職者は自身がそこで働く姿をより鮮明に描けます。

一方、採用サイトなどの外部媒体で採用する場合、掲載期限や記載できる内容などにルールがあるケースがほとんどです。そのため自社の好きなように採用情報を掲載することは、基本的に難しいです。

自由度が高く、思うがままに採用情報を掲載したい場合は、オウンドメディアリクルーティングがおすすめです。オウンドメディアリクルーティングで作成すべきコンテンツについては「オウンドメディアリクルーティングで必要なコンテンツの具体例」でも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

自社の認知度向上・採用ブランディング強化につながる

企業の魅力や働く人々のリアルな姿を積極的に発信することで転職活動中の顕在層だけでなく、将来的な転職を考える潜在層にも自社を効果的にアピールできるため、オウンドメディアリクルーティングによる自社の認知度向上、採用ブランディング強化も期待できます。

認知度向上・採用ブランディングにおけるオウンドメディアリクルーティングの有効性

| 比較項目 | 従来の採用手法 | オウンドメディアリクルーティング |

|---|---|---|

| 情報の到達度 | 少ない 求人媒体利用者に限られ、潜在層や自社を「知るきっかけ」がない層への認知拡大が難しい。 | 多い 企業名や関連キーワードでの検索上位表示が可能になり、転職顕在層だけでなく、情報収集中の潜在層にも広く自社を認知してもらう機会が増える。 |

| 情報伝達 | 一方的 企業の魅力や雰囲気を伝えきれず、求職者の「働きたい」という意欲を醸成しにくい。 | 共感を得やすい 求職者に企業のリアルな姿や働く人の魅力が伝わりやすくなり、親近感や共感を覚える。 「この会社で働きたい」というポジティブなイメージが形成され、企業に対するエンゲージメントが高まりやすい) |

| 母集団 | 量と質に課題あり 認知拡大が限定的で母集団が集まりにくく、企業が求める人物像とのミスマッチも生じやすい。 | 量と質の両面で有利 幅広い層への認知拡大が母集団の形成に繋がる。 企業の魅力や文化への深い理解と共感を促すことで、自社が求める人材像に近い質の高い応募者からの応募を促進できる。 |

オウンドメディアリクルーティングを活用すれば、企業の認知度を高めつつ、ターゲットとする求職者などに響くブランドイメージを構築できるので、量と質の両面で母集団を強化し、採用活動の成功に大きく近づくでしょう。

採用コストを削減できる

オウンドメディアリクルーティングは、中長期的に見て採用コストの削減に大きく貢献する可能性があります。

| コスト削減の側面 | 内容 |

|---|---|

| 外部媒体手数料の削減 | 直接応募増による求人サイト掲載費や人材紹介成功報酬(年収20~40%)の削減 |

| 初期投資と継続運用の費用対効果 | サイト構築・コンテンツ制作費の回収、中長期的な運用コスト相対減による高い費用対効果 |

| ミスマッチによる再採用コストの防止 | 早期離職防止、採用のやり直しに伴う時間・労力・費用の抑制 |

直接応募が増えることで人材紹介手数料や求人サイト掲載費を削減できるため、以下のように高年収人材の採用時は、特にオウンドメディアリクルーティングの効果を感じやすいです。

主要な外部採用手法の費用(目安)

| 採用手法 | 費用(目安) |

|---|---|

| 求人サイト | 20万円~300万円 |

| 人材紹介サービス | 採用する人材の年収の20%~40% |

| ダイレクトリクルーティング | 30万円~350万円 ※料金体系・採用対象などによって異なる |

サイト構築・初期コンテンツ費は必要ですが、コンテンツは資産となり継続的に効果を発揮するため、長期的に見れば高い費用対効果を実現可能です。またミスマッチを防ぎ早期離職を抑制することで、再採用に伴うコストも間接的に削減できます。初期投資は必要ですが、外部媒体依存を減らし、採用コストを最適化できます。

どれくらいの費用対効果になるのか、計算方法などについては、「オウンドメディアの費用対効果|考え方や計算方法・効果を高めるコツまで」を参考にしてください。

自社に対して意欲関心が高い社員を獲得できる

オウンドメディアリクルーティングでは、自社への意欲関心が高い人材を獲得しやすいというメリットがあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 情報取得の能動性 | 求職者による能動的な情報取得(オウンドメディア) |

| 志望度の高さ | 高い志望度・エンゲージメント |

| 入社後の効果 | 入社後の早期活躍・高定着 |

オウンドメディアからの情報は求職者が自らの興味に基づき能動的にアクセスして取得するケースが多いため、そのような求職者は自社への興味や関心が強く、受動的な応募者と比較して自社への志望度やエンゲージメントが高い傾向があります。

高い意欲や関心を持って入社した人材は、入社後の早期活躍に繋がりやすく、高い定着率にも貢献するため、結果として組織全体の活性化にも寄与し、採用活動の効率を高めやすいです。

資産化できる

オウンドメディアリクルーティングを通して公開したコンテンツは、企業の「資産」としてサイト上に蓄積されます。これは、求人サイトのように掲載期間が終了すると情報が消えてしまうのとは対照的です。

蓄積されたコンテンツは継続的に検索エンジンからの流入を生み出し、企業の採用ブランディングを強化し続けます。時間の経過とともにコンテンツが増えるほど、サイト全体の情報量と信頼性が高まり、長期的な採用効果を生み出してくれるでしょう。

転職潜在層にもアプローチできる

オウンドメディアリクルーティングは転職サイトや人材紹介サービスと違い、まだ転職を具体的に考えていない「潜在層」にもアプローチできます。潜在層とは、現在の職場に大きな不満はないものの、漠然とキャリアについて考えていたり、特定の業界や企業に興味を持っていたりする層を指します。

潜在層と呼ばれる人達は、積極的に求人情報を探しているわけではありませんが、Web検索やSNSを通じて企業のオウンドメディアのコンテンツ※に触れる可能性があります。

※例:「〇〇業界の最新トレンド」「エンジニアのキャリアパス」「働きがいのある企業ランキング」などの記事

そのためオウンドメディアリクルーティングのコンテンツを通じて自社の存在を知ってもらい、企業の魅力や働く環境に興味を持ってもらうことで、将来的に転職を検討する際に、自社を候補の一つとして想起してもらえる可能性が高まります。今すぐの応募には繋がらなくても、数ヶ月後、数年後の優秀な人材獲得に向けた「見込み候補者」を育成できるのです。

潜在層へのアプローチは短期的な成果には結びつきにくいですが、企業の認知度向上やブランディングに貢献し、長期的な視点での採用力強化に繋がる重要な戦略です。

従業員のエンゲージメント向上につながる

オウンドメディアリクルーティングは、求職者への情報発信だけでなく、既存の従業員のエンゲージメント向上にも間接的に貢献します。例えば、社員インタビュー記事や社内イベントの紹介コンテンツを作成する過程で、従業員は自身の仕事や会社への貢献を改めて認識したり、他の部署の取り組みを知る機会を得たりします。

また、メディアを通じて会社のビジョンや文化が内外に明確に発信されることで、従業員の帰属意識や一体感が醸成される効果も期待できます。自社の魅力が求職者に伝わることは、従業員にとっても誇りとなり、モチベーション向上につながるでしょう。

\オウンドメディアの立ち上げ・運用ならシュワット株式会社へ/

オウンドメディアリクルーティングのデメリット

オウンドメディアリクルーティングには、メリットがある一方でデメリットもあります。

オウンドメディアリクルーティングのデメリット

それぞれのデメリットについて、以下で詳しく説明します。

即効性が低く、短期的な効果は期待できない

オウンドメディアリクルーティングはコンテンツの蓄積や、検索エンジンからの評価を得るまでに時間を要するなどの特徴があるため、「今月中に採用したい」など短期的な成果を求める際には要注意です。

オウンドメディアリクルーティングの即効性の低さ

| 即効性が低い主な要因 | 要因による影響 | どのような採用状況に不向きか |

|---|---|---|

| コンテンツ蓄積と検索エンジン評価に時間がかかる (サイト開設後、情報が十分に揃わず、検索上位表示に時間を要する) | 多くのユーザーにリーチし、応募に繋がるまでに 数ヶ月から1年以上かかる場合がある。 (サイト開設後すぐに多くの応募が集まるわけではない) | 短期的な採用目標(例: 来月までに〇人、今年中に〇人など 具体的な期限や人数目標がある場合) |

| 流入の大部分が指名検索に依存する傾向 (「企業名 採用」など、すでに企業を知っている人からの検索が多い) | 獲得できる流入数に限界があり、 急激な応募者数増加は起こりにくい。 | 短期間での大規模な母集団形成が必要な場合。 |

| 訪問ユーザーに潜在層も含まれる (まだすぐに転職を考えていない情報収集段階のユーザーも訪問する) | 直接的な応募に繋がるまで時間がかかったり、応募に至らなかったりするケースもある。 | 早期に具体的な応募者数を確保したい場合。 |

オウンドメディアリクルーティングの効果が出るまでには、数ヶ月から半年程度かかります。そのため「来月までに〇人採用したい」といった短期的な採用目標を達成したい場合には、採用サイトや人材紹介サービスなどを使うとよいでしょう。

採用サイトの立ち上げや運用にコストがかかる

サイト構築と公開後の継続的な活動の両面で費用がかかる点も、オウンドメディアリクルーティングのデメリットです。

オウンドメディアリクルーティングにかかるコスト

| コストが発生するフェーズ | 総額費用(相場) | 種類別費用(相場) |

|---|---|---|

| 立ち上げフェーズ (ゼロから採用サイトを構築する場合) | 20万円~300万円 | ・企画、設計費用:数万円 ~ 数十万円 ・デザイン費用:数万円 ~ 数十万円※サイト規模やデザインの複雑さによる ・システム構築、開発費用:20万円 ~ 100万円以上※CMS利用か独自開発か、機能による ・サーバー・ドメイン費用:年間数千円 ~ 数万円 |

| 運用フェーズ (サイト公開後の継続的な活動) | 数万円~数十万円 | ・コンテンツ制作費用(記事執筆、撮影、編集など):数万円 ~ 数十万円/月※コンテンツ量や質、内製/外注による ・サイト保守、メンテナンス費用:数千円 ~ 数万円/月※システムや依頼先による ・効果測定、分析費用:数万円 ~ 数十万円/月※ツール利用料や依頼先による ・改善施策実施費用:月5万円~20万円/月(サイト改善など)※施策内容による |

オウンドメディアリクルーティングにはコンテンツ制作や保守などの継続的な運用コストがかかりますが、うまく活用すれば長期的な採用コスト削減や質の高い人材確保に繋がるため、メリットの方が大きいと感じられるでしょう。

オウンドメディアの構築・運用にかかる費用については「オウンドメディア構築~運用の費用相場|料金別特徴・節約ポイント」でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。

人事部だけでなく、会社全体で取り組む必要がある

オウンドメディアで発信する情報の性質や、継続的な運用体制の構築が求められる点から、オウンドメディアリクルーティングを手掛ける場合、会社全体で協力することが大切です。魅力的なコンテンツ(社員インタビュー、社内イベント紹介など)を作成するためには、人事部だけでなく、現場の社員や経営層の協力が不可欠です。

そのため情報提供やインタビューへの対応など、全社的な協力体制を構築する必要があります。オウンドメディアリクルーティングは全社一丸となることで、自社の真の魅力を発信、求職者との信頼関係構築などの効果を発揮します。

人事部だけでなく、経営層、各部署のメンバー、そして現場の社員一人ひとりの理解と協力を得られれば、オウンドメディアリクルーティングでの採用活動を成功させましょう。

コンテンツ作成やSEOなどの知識が必要になる

採用活動にメディア運営の視点が加わるため、コンテンツ作成やSEOに関するノウハウが求められる点もオウンドメディアリクルーティングのデメリットです。これらの知識がないと、「オウンドメディアリクルーティングに手を出さない方が良かった…」と後悔するリスクが高まるためご注意ください。

オウンドメディアリクルーティングで必要となる専門知識・スキル

| 必要な専門知識・スキル | 必要な理由 |

|---|---|

| コンテンツ作成スキル (ライティング、写真・動画撮影・編集、デザインなど) | 求職者に響く魅力的な情報(文章、画像、動画)を作成するため。 企業の理念、文化、社員の想い、具体的な働き方などを 分かりやすく、感情に訴えかける形で伝えるため。 |

| SEO(検索エンジン最適化)の知識 (キーワード選定、内部/外部施策、効果測定など) | 求職者が検索するキーワード(例:「企業名 採用」「働き方」「社風」など)で、自社の採用サイトを検索結果の上位に表示させ、適切なユーザーをサイトに集客するため。 |

| Webマーケティング・分析の知識 (アクセス解析、ユーザー行動分析、KPI設定など) | サイトへのアクセス状況、ユーザーの行動、どのコンテンツがよく読まれているか、どこで離脱しているか、応募に繋がっているかなどを分析し、サイトやコンテンツの改善点を見つけ、効果を最大化するため。 |

| サイト運用・保守の知識 (CMS操作、更新作業、セキュリティ管理、技術的トラブル対応など) | 採用サイトを常に最新かつ正確な情報に保ち、ユーザーが快適に閲覧できるように、そしてセキュリティ上の問題がないように管理するため。 |

上記のスキルをもつメンバーが自社にいない場合、社員の育成、もしくは外部への委託を検討することになるので「オウンドメディアリクルーティングは手間暇がかかる…」と感じるかもしれません。しかしオウンドメディアでリクルーティングで成功すれば、長期的に母集団の形成やマッチング率の向上などの大きなメリットを感じられるでしょう。

効率良くオウンドメディアリクルーティングを成功させたい場合は、オウンドメディアの支援に強く、コスパの高いシュワット株式会社に相談してみましょう。SEOやSNS運用などの専門知識をもつプロ集団による一気通貫の丁寧なサポートを受けられるので、オウンドメディアリクルーティングの成功率を飛躍的に高められます。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

なお、オウンドメディアのコンテンツ作成方法やSEO対策方法について詳しく知りたい方は、「オウンドメディアの記事作成完全ガイド|書き方のコツ・制作の流れ」や「オウンドメディアのSEO対策完全ガイド【2024年最新版】」を参考にしてください。

【手順】オウンドメディアリクルーティングの始め方

ここではオウンドメディアリクルーティングを実際に開始するための具体的な手順と、初期段階で準備すべき計画について、解説します。

オウンドメディアリクルーティングを成功させるため、上記の手順をチェックしていきましょう。

オウンドメディアリクルーティングの目的を決める

採用活動の成功率を高めるため、オウンドメディアリクルーティングを始める際は、以下のように具体的な目的を設定しましょう。

オウンドメディアリクルーティングの目的(例)

- 企業の認知度向上を図る

- 特定の職種や層からの応募数を増加させる

- 外部媒体への依存度を下げ、採用コストを削減する

- 企業のリアルな情報を伝え、求職者とのミスマッチを防止する

- 自社の理念や文化を発信し、採用ブランディングを強化する

- 転職潜在層を含むファンを育成する

このように目的を具体化すると、次に設定するターゲット・ペルソナ、作成すべきコンテンツ、運用体制、そして最終的なKGI/KPIが明確になります。目的を具体化する際のコツは「どのような人材に、どのような状態になってほしいのか」「採用コンテンツをどう活用してほしいのか」などから逆算することです。

開始前に「何のために行うのか」「何を達成したいのか」を明確に定めると、その後の戦略立案、コンテンツ企画、運用、効果測定、改善といった全てのプロセスがスムーズかつ効果的に進められます。

「なぜオウンドメディアリクルーティングの実施目的が大事なのか、イメージしづらい…」と思った方は、以下をご覧ください。

オウンドメディアリクルーティングにおける目的設定の重要性

| 目的設定による影響 | 目的が明確である場合(期待される効果) | 目的が不明確である場合(想定される課題) |

|---|---|---|

| 活動の方向性・戦略 | ターゲット像、発信するコンテンツの内容、運用体制、効果測定指標(KPI)など、全ての施策の方向性が定まり、一貫性を持って推進できる。 | 何のためにオウンドメディアを運営するのか、誰に向けて発信するのかが曖昧になり、施策が場当たり的になり、成果に繋がりくい。 |

| 効果測定と改善 | 達成すべき具体的な目標値(KPI)を設定でき、施策の効果を客観的に評価し、データに基づいた改善活動を行える。 | サイトへのアクセス数や応募数を見ても、それが成功なのか失敗なのか判断できず、投資対効果が不明確になる。何が課題かも見えにくい。 |

| リソースの最適配分 | 限られた時間、予算、人員といったリソースを、最も効果が見込める施策やコンテンツに集中させられる。 無駄なコストや労力を削減できる。 | どこにどれだけのリソースを投入すべきか判断できず、非効率な運用になったり、重要な部分にリソースが不足したりする。 |

| 関係者間の連携 | 担当者だけでなく、経営層や各部署の関係者間でオウンドメディア運用の目的意識を共有し、スムーズな協力体制を築きやすい。 | 部署間や担当者間で目的の認識にズレが生じやすく、協力を得づらい、連携がスムーズに進まないなどの原因となる。 |

このように目的の明確化は、オウンドメディアリクルーティングの成否に影響する点をおさえておきましょう。「賢くオウンドメディアの戦略を立てたい」という場合は、以下の記事をご覧ください。

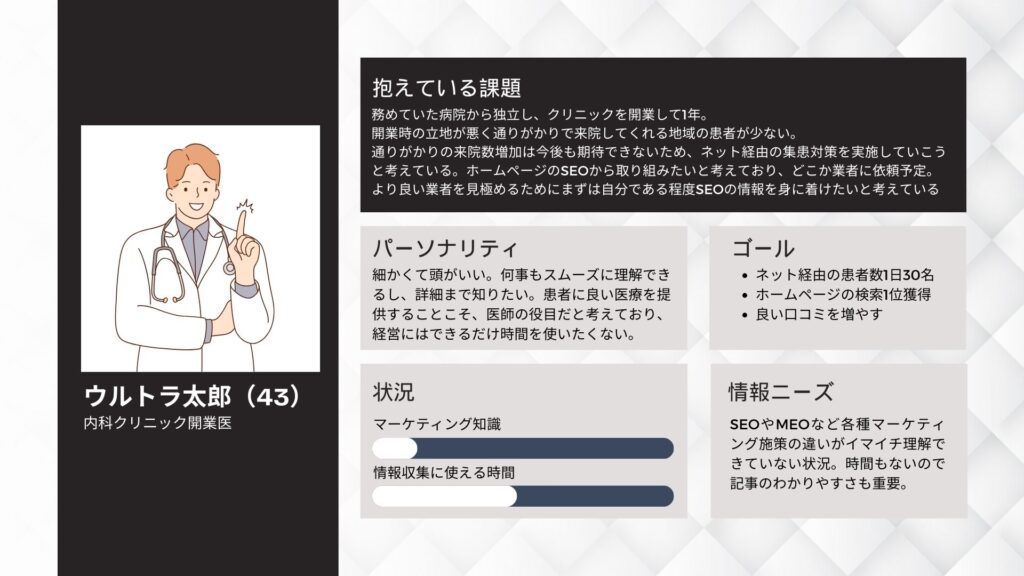

ターゲット・ペルソナを設計する

オウンドメディアリクルーティングを効果的に行うためには、「誰に、どのような情報を届けたいのか」を明確に定義するターゲットやペルソナの設計が重要です。

具体的なペルソナ設計の例

- 氏名、年齢、居住地、家族構成

- 最終学歴、職務経歴、スキル

- 現在の仕事内容、役職

- 転職理由、転職に際して重視すること

- 価値観、キャリアプラン

- 普段利用する情報源(Webサイト、SNS、雑誌など)

- 趣味、休日の過ごし方

ターゲット・ペルソナを具体的に設定することで、その後のコンテンツ企画や情報発信の方法が定まり、求職者に響く採用活動が可能になります。

【要素別】オウンドメディアリクルーティングにおけるペルソナ設計の重要性

| ペルソナ設計の要素 | ペルソナが明確な場合 | ペルソナが不明確な場合 |

|---|---|---|

| コンテンツ企画・作成 (どのようなテーマで、どのような形式・トーンで発信するか) | ペルソナの関心、悩み、知りたい情報(例: キャリアパス、具体的な業務内容、入社理由、チームの雰囲気など)に基づいた、共感を呼ぶコンテンツを具体的に企画・作成できる。 ペルソナに響く言葉遣いや表現方法を選べるため、読了率やエンゲージメントが高まる。 | 誰に向けて書いているか分からず、漠然とした内容や一般的な情報に終始する。 求職者が「自分事」として捉えられず、企業の魅力が伝わりにくい。 結果として、読まれない、響かないコンテンツになりやすい。 |

| 情報発信チャネル・手法の選定 (どこで、どのように情報を発信するのか) | ペルソナが普段利用している情報源(例: 特定のSNS、技術系ブログ、Webメディア、検索エンジンなど)や、好む情報形式(例: テキスト、動画、インフォグラフィックなど)に合わせて、効果的なチャネルや手法を選定できる。 求職者に情報が届きやすくなる。 | どこで情報発信すれば効果的か判断できず、様々なチャネルに手当たり次第に情報を出してしまう。 効率が悪く、求職者に必要な情報が届きにくい。 施策の優先順位をつけられない。 |

| 効果測定と改善 (何を見て、どのように運用を改善していくか) | 設定したペルソナがサイトにどのくらい訪問しているか、どのようなコンテンツを見ているか、どこで離脱しているかなど、ペルソナ視点での詳細な分析が可能。 ペルソナに響かない部分や、サイト上の課題を具体的に特定し、データに基づいた効果的な改善策を立てられる。 | サイト全体のアクセス数や応募数といった表面的な数値しか見えず、誰に響いているのか、誰に響いていないのかが分からない。 改善点が抽象的になり、効果的な改善に繋がりにくい。 運用におけるPDCAサイクルがうまく回せない。 |

| ミスマッチ防止・エンゲージメント向上 (企業と求職者の最適なマッチングを目指す) | ペルソナが求める情報(企業の理念、文化、具体的な働き方、チームの雰囲気など)を的確に提供できるため、企業への理解が深まり、共感を得やすい。 入社後のギャップを減らし、ペルソッチとのミスマッチを防止できる。 企業に対するエンゲージメントが高まり、質の高い応募に繋がりやすくなる。 | ペルソナのニーズや関心に合わない情報を提供してしまう可能性が高まる。 求職者の企業理解が進まず、興味や共感を得にくい。 結果として、入社後のミスマッチや早期離職のリスクが高まる。 企業が求める人材像と異なる層からの応募が増える可能性がある。 |

オウンドメディアリクルーティングを成功させるためには、採用したい人物像を抽象的なターゲット像で終わらせず、あたかも実在する一人の人物であるかのように詳しくペルソナを設定することが大切です。ペルソナが明確になることで、発信するべき情報の内容や方法が具体的に見えてきて、求職者の心に響く効果的な採用活動が可能になります。

採用サイトの運用体制を整える

オウンドメディアリクルーティングを継続的に運用し、成果を出すため、適切な運用体制を構築しましょう。特に、質の高いコンテンツを定期的に発信するためには、様々な役割が必要です。

採用サイト運用に必要な主な役割と業務内容

| 役割 | 業務内容 |

|---|---|

| 採用担当 | 採用戦略全体の立案、ペルソナ設定、求職者とのコミュニケーション、面接など採用実務全般。オウンドメディアと採用プロセスの連携を担う。 |

| 編集者・ライター | コンテンツの企画、構成、執筆、編集を担当。求職者のニーズに合った魅力的な記事を作成する。 |

| デザイナー | 採用サイトのデザイン、バナーや図解の作成、写真加工などを担当。企業のブランドイメージを伝えるビジュアル面を担う。 |

| 記事入稿担当 | 作成されたコンテンツをCMS(Contents Management System)などに入稿し、公開設定を行う。 |

| 校正・校閲担当 | 記事の誤字脱字チェック、内容の正確性確認、企業のレギュレーション遵守などを担当。情報の信頼性を保つ。 |

| カメラマン | 社員写真、オフィス写真、イベント写真、動画撮影などを担当。企業のリアルな雰囲気を伝えるためのビジュアル素材を用意する。 |

| Webエンジニア/保守担当 | サイトのシステム構築、保守、技術的な問題解決などを担当。サイトの安定稼働を支える。 |

採用サイトは企業の「顔」となる重要なメディアであり、質の高いコンテンツを定期的に発信するためには、企画から制作、公開、保守に至るまで、様々なスキルを持った人材が必要です。上記の役割を全て社内人材だけで賄うことが難しい場合は、一部または全部の業務を外部の専門業者に委託することも検討しましょう。

採用サイトを立ち上げる

運用体制が整い、目的やペルソナが明確になったら、いよいよ採用サイトの立ち上げです。主な手順は以下の通りです。

採用サイト立ち上げの主な手順と概要

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 立ち上げる媒体を決める | 自社サイト、ブログツール、SNS、採用プラットフォームなど様々。目的、予算、運用体制、ターゲット層に合わせて最適なものを選択。自社サイトは自由度が高い反面コストがかかり、既存プラットフォームは手軽に始められる。 |

| 2. サイトのデザインを作成する | 企業の顔としてブランドイメージを伝えつつ、求職者が情報を見やすく、使いやすいデザインが重要。特にスマホからのアクセスが多いので、レスポンシブデザイン対応は必須。応募ボタンへの分かりやすい導線設計も大事。 |

| 3. サイトを構築する | 構築方法には、専門知識がなくても更新しやすいCMS利用や、自由度が高い独自開発がある。コストと期間を考慮し選ぶとよい。Wantedlyなどの既存プラットフォームを使う場合、各システム内で設定や情報入力が必要。 |

サイト立ち上げは、単にページを作るだけでなく、「媒体選び」「デザイン」「構築」などの工程を経て行われます。どの媒体を選ぶかによって、デザインの自由度、構築の手間、かかるコスト、運用方法が異なります。

デザインは、企業の印象を左右し、求職者の使いやすさに直結するため、非常に重要な工程です。特にスマートフォンからのアクセスが多い現代では、レスポンシブデザインは重要です。

サイト構築は技術的な部分であり、CMSを利用するか独自開発するかで、今後の運用も含めた負担やコストが変わります。本格的な採用サイトの立ち上げには、準備期間を含めて数ヶ月、費用も数十万円から百万円以上かかる場合があるため、事前に計画を立て、予算とスケジュールを確保しましょう。

コンテンツを作成して公開する

採用サイトを立ち上げた後は、SEO記事、社員インタビュー、オフィスツアーなどのコンテンツを作り、オウンドメディアリクルーティングを進めましょう。公開後は定期的に効果を検証し、改善を続けることで、オウンドメディアリクルーティングの成功率を高められます。

効果検査用・改善のコツ

| 工程 | 費用 |

|---|---|

| 流入状況 | どのコンテンツに、どのような経路(検索エンジン、SNS、ダイレクトなど)から、どれくらいのユーザーが訪れているか。 |

| ユーザー行動 | サイト内でどのようなページを見ているか、どのくらい滞在しているか、どこで離脱しているか。 |

| 応募状況 | どのコンテンツを読んだユーザーが応募に至っているか、応募フォームへの導線は機能しているか。 |

例えば流入があるのに応募に繋がらない場合、コンテンツの内容がペルソナに合っていない、応募フォームが見つけにくい、サイトの使い勝手が悪い、などの問題があると考えられます。分析結果に基づいて、コンテンツ内容やデザイン、導線などを変更するなど、継続的な改善(PDCAサイクル)を回してオウンドメディアリクルーティングの成果を高めていきましょう。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

オウンドメディアの立ち上げ方について詳しく知りたい方は、「オウンドメディア立ち上げ手順の全工程|構築・制作の費用と成功事例」を参考にしてください。

オウンドメディアリクルーティングで必要なコンテンツの具体例

ここからは、オウンドメディアリクルーティングにおいて必要なコンテンツの具体例を紹介します。

求職者の心に響き、自社の魅力を効果的に伝えられるよう、上記7つのコンテンツ内容や効果について、詳しくみていきましょう。

SEO記事

オウンドメディアリクルーティングにおけるSEO記事※では、「営業 面接対策」「営業 給料」「介護士 給料」「タクシードライバー なり方」など、母集団の形成につながるキーワードで検索上位を目指しましょう。

※Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードで検索された際に、自社サイトの記事を上位表示させることを目的としたコンテンツのこと。

なぜなら転職意欲の高い顕在層だけでなく、情報収集段階にある潜在層も含めた多くの求職者を自社サイトに誘導でき、直接応募に繋がる可能性があるからです。またSEO記事は、マッチング率アップ・採用ブランディング戦略としても役立ちます。

なお人材紹介会社や一部の求人サイト経由での採用には、採用者の年収の20%〜40%といった手数料が発生しますが、オウンドメディア上のSEO記事を読んで自社に興味を持ち、直接応募フォームからエントリーしてくれた場合、手数料はかかりません。年収400万円の社員を10人採用する場合、人材紹介経由なら1,600万円(年収400万円 × 40% × 10人)もの手数料が発生するため、SEO記事からの応募で採用できれば、大きなメリットを感じられるでしょう。

| 応募経路 | 費用 |

|---|---|

| 人材サービス | 800万円~1,600万円 ※400万円×20%~40%×10人 |

| オウンドメディア | 0円 |

SEO記事は、費用対効果の高い直接応募を増やすための、オウンドメディアリクルーティングにおける基盤となるコンテンツと言えるでしょう。

社員インタビュー

現場で働く社員の「リアルな声」は、求職者にとって最も知りたい情報の一つといえます。社員インタビューコンテンツは、企業の雰囲気、働く人々の人間性、仕事のやりがいや大変さなどを具体的に伝える上で非常に効果的です。

インタビュー記事を作成する際は、単に業務内容を聞くだけでなく、求職者が共感し、働くイメージを持てるような質問を投げかけることが重要です。最低でも以下のポイントを盛り込むようにしましょう。

- なぜこの会社を選んだのか、入社を決めた理由

- 現在担当している業務内容とその面白さ、やりがい

- 仕事で「辛い」「大変だ」と感じる瞬間と、それをどう乗り越えているか

- 一緒に働く上司や同僚との関係性、チームの雰囲気

- 入社後のギャップや、それをどう解消したか

- 今後のキャリアプランや会社で実現したいこと

特に「辛い」「大変」といったネガティブな側面についても包み隠さず話してもらい、それをどう乗り越えているのか、会社のサポート体制はどうなっているのか、なぜそれでも働き続けたいと思うのか、といったポジティブな内容に繋がるようにインタビューを構成する工夫しましょう。

また、インタビュー対象者の写真や動画を豊富に掲載することで、人物像や表情、職場の雰囲気がより伝わりやすくなります。多くの求職者が面接前に社員紹介コンテンツに目を通すため、会社の「顔」として、親近感と信頼感を持ってもらえるようなコンテンツを目指しましょう。

社長インタビュー

社員インタビューと同様に、会社のトップである社長のインタビューも重要なコンテンツです。社長の言葉を通じて、企業の理念、ビジョン、目指す方向性、そしてどのような人材と一緒に働きたいと考えているのかを直接的に伝えられます。

社長インタビューで盛り込むべきポイントは以下の通りです。

- 会社の創業ストーリーや設立背景

- 企業が大切にしている価値観や文化

- 現在の事業内容と今後の展望、戦略

- 社会に対する貢献やパーパス

- 求める人材像、採用にかける想い

- 社員に対する期待やメッセージ

経営者の考えや情熱に触れると、求職者はその企業で働くことの意義をより深く理解できます。特に、企業の理念やビジョンに共感する人材は、入社後のエンゲージメントが高く、長期的に活躍してくれる可能性が高いです。

社長の人間性や人柄が伝わるような写真や動画を掲載することも効果的です。会社のトップの言葉は、求職者にとって企業の信頼性や将来性を判断する上で大きな影響を与えるため、誠実かつ熱意を持って語られていることが伝わるように制作しましょう。

自社のミッション・ビジョン・バリュー

自社のミッション・ビジョン・バリューに強く共感する人材は、仕事に対するモチベーションが高く、困難な状況でも粘り強く取り組む傾向があり、入社後の組織への適応もスムーズになると考えられるため、オウンドメディアでの発信を検討するとよいでしょう。

オウンドメディア上では、ミッション・ビジョン・バリューをテキストで掲載するだけでなく、社長や社員がそれぞれの言葉で語るインタビューコンテンツと連携させたり、具体的なプロジェクト事例を通じてバリューがどのように体現されているかを示したりすることで、より求職者の心に響く発信が可能です。

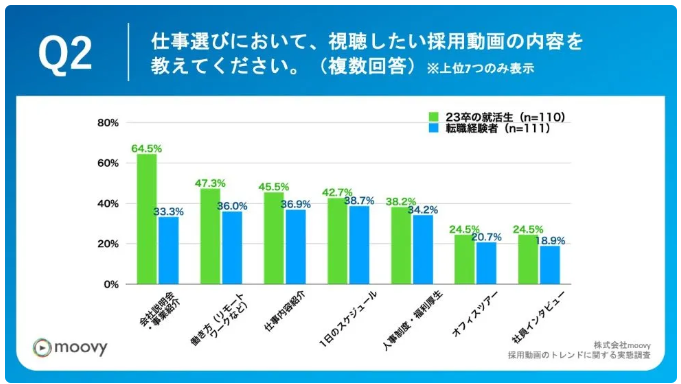

採用関連のメディア「moovyコラム」の調査によると、仕事選びの際に視聴したい採用動画のトップは「会社説明会・事業紹介」だった点から、動画での情報発信も検討するとよいでしょう。

会社が目指している世界観や、実現したい社会貢献、提供したい価値などを具体的に言語化し、ストーリーを交えて伝えることで、求職者はその企業の事業内容だけでなく、「何を目指して、どのような考え方で事業を推進しているのか」を理解できます。

オフィスツアー

複数の調査結果※により、企業選びでオフィス環境を重視する求職者の割合が8割を超えるとされていることから、オウンドメディアリクルーティングでオフィスツアーに関する情報発信をすることは有効といえます。

※参考

【調査レポート】企業選びで「オフィス環境」を重視する求職者は約7割多様な価値観の中で働きやすい空間が重要に | 株式会社ツナググループ・ホールディングスのプレスリリース

企業選びで「オフィス環境」を重視する就活生は8割以上。新卒採用に向け各社が行う「環境整備」は?|人事のプロを支援するHRプロ

オウンドメディアでオフィスツアーコンテンツを配信する際は、「ここで働くことでどのようなメリットがあるか」「どのように快適に、効率的に働けるか」という視点を意識して見せることが重要です。

| 場所 | 詳細 |

|---|---|

| 執務室 | 席の配置、デスク環境、休憩スペース、集中スペースなどを紹介。社員が日々の業務をどのように行っているかが分かるように説明します。 |

| 会議室 | 大会議室、少人数用、Web会議用など、様々なタイプの会議室を紹介。それぞれの利用シーンがイメージできるよう説明します。 |

| エントランスやリフレッシュスペース | 来客者に与える印象や、社員がリラックスできる場所があることを示します。 |

| その他 | カフェスペース、社員食堂、ライブラリー、社内ジムなど、ユニークな設備があれば積極的に紹介します。(例:カフェスペース、社員食堂、ライブラリー、社内ジムなど) |

写真だけでなく、動画を活用することで、オフィスの広さや雰囲気、社員の様子などをよりリアルに伝えることができます。社員が登場し、それぞれのスペースの使い方や気に入っている点を語る形式にすれば、親近感も生まれやすくなります。

「きれいなオフィスで快適に業務ができるか」「通勤に便利か」など、求職者が気にするポイントを意識することで、実際に働くイメージを持ってもらいやすくなり、応募へのハードルを下げる効果が期待できます。

社内イベントの紹介

企業の社風や雰囲気をより詳しく知ってもらうために、社内イベントの様子をコンテンツとして発信するのも有効です。全社会議、社員旅行、忘年会、懇親会、部活動、社内表彰式など、会社で行われる様々なイベントの様子を写真や動画で紹介することで、社員同士の交流や会社の活気、一体感を伝えることができます。

社員がイベントを楽しんでいる様子や、真剣に会議に取り組む姿などを見せることで、求職者は「この会社の人たちと一緒に働きたいか」「自分はこの会社の雰囲気に合うか」といった点を判断する材料を得られます。特に、社員同士の仲が良いことや、社内コミュニケーションが活発であることは、多くの求職者にとって魅力的な要素です。

ただし、社内イベントの紹介には注意点もあります。近年、飲み会や会社のイベントへの参加を負担に感じる人も増えています。イベント好きな社員が多いことをアピールする一方で、イベントへの参加が強制ではないことや、多様な価値観を尊重する文化があることも同時に伝えるなど、発信する情報に偏りが出ないよう配慮することが大切です。また、イベントの様子を公開する際は、写っている社員の肖像権やプライバシーにも注意しましょう。

働き方に関する社内調査

求職者が企業を選ぶ上で非常に重視するのが、「実際の働き方」です。平均残業時間や服装規定などは求人サイトにも記載されていますが、「本当にこの通りなの?」「部署によって違うのでは?」と疑問に思う求職者は少なくありません。

そこで有効なのが、自社の社員を対象に働き方に関するアンケート調査を実施し、その結果をコンテンツとして配信することです。部署ごとの平均残業時間、リモートワークの実施率や頻度、服装規定(スーツ着用必須か、私服可かなど)、有給休暇の取得率、育児・介護休業の取得実績など、求職者が知りたいであろうリアルな情報をデータとして提示します。

社内アンケートの調査項目(例)

- 男女比

- 年齢・年代比

- 新卒入社・中途入社の割合

- 在籍年数別の割合

- 部署別の人数割合

- 月間残業時間の割合

- 集金時の服装の割合

- 前職の業界

- リモート勤務・出勤の割合

- オフィス満足度

男女比、年齢・年代比、新卒入社・中途入社の割合、在籍年数別の割合、前職の業界といった社員構成に関するデータを公開することも、求職者が自分と同じようなバックグラウンドを持つ人が活躍しているか、キャリアを築けるかを判断する上で役立ちます。

アンケート結果をグラフやチャートなどでわかりやすくまとめ、社員のコメントを添えることで、データの信頼性を高めつつ、よりリアルな働き方を伝えることができます。「全社平均では見えにくい、部署ごとの実態」などを具体的に示すことで、求職者は入社後の働き方をより正確にイメージしやすくなり、ミスマッチを防ぐ効果が期待できます。会社ごとに特にアピールしたいポイント(例:女性の活躍、多様な働き方支援など)があれば、それをアンケート項目に含める工夫も有効です。

そのほかにも会社ごとにアピールしたいポイントを洗い出してアンケートの項目に含めるとよいでしょう。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

社内制度や福利厚生に関する内容

給与や休日だけでなく、充実した社内制度や福利厚生は、求職者にとって魅力的な要素です。オウンドメディアでは、これらの情報を単に一覧で掲載するだけでなく、その内容や活用実態を具体的に伝えることが重要です。

例えば、育児休業制度があることを示すだけでなく、「〇名の社員が取得し、〇%の復職率です」「男性社員の取得実績もあります」といった具体的な数字や事例を添えることで、制度が形骸化しておらず、実際に利用しやすい環境であることが伝わります。リモートワーク制度についても、「週に〇日まで利用可能」「全社員の〇%が利用しています」「自宅だけでなくカフェなどでも可能です」といった詳細を伝えることで、求職者は自身のライフスタイルに合った働き方ができるか判断できます。

ユニークな福利厚生(例:資格取得支援、書籍購入補助、自己啓発手当、リフレッシュ休暇、社内カフェなど)があれば、その背景にある会社の考え方や、社員がどのように活用しているかといったストーリーを交えて紹介すると、企業の文化や社員への想いが伝わり、魅力を感じてもらいやすくなるでしょう。

働き方の多様化が進む現代において、こうした具体的な制度や福利厚生の情報は、求職者が企業を選ぶ上で非常に重要な判断材料となります。制度の存在だけでなく、それがどのように機能し、社員の働き方にどのような好影響を与えているかを丁寧に伝えるようにしましょう。

【成功事例】オウンドメディアリクルーティングアワード受賞企業

次は、「オウンドメディアリクルーティング アワード 2022」を受賞した企業の成功事例を見てみましょう。

「オウンドメディアリクルーティングアワード」は、求人検索エンジンでお馴染みのIndeedが主催・共催・後援している、自社メディアを活用し多様で先進的な採用活動を行う企業を表彰する取り組みです。従来の求人媒体に依存しない、企業独自の創意工夫による採用活動を推進することを目的としています。

評価ポイントは、単なる情報量だけでなく、企業の個性や文化が伝わるコンテンツ、求職者にとって有益な情報発信、ミスマッチ防止への貢献、採用コスト削減への寄与などが挙げられます。

自社のオウンドメディアリクルーティングに活かせるよう、上記3社の成功事例をチェックしていきましょう。

株式会社はてな 組織・基盤開発本部 技術グループ

株式会社はてなは、オウンドメディアリクルーティングにおいて、特にエンジニア採用の強化に成功し、「オウンドメディアリクルーティング アワード 2022」総合部門グランプリを受賞しました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受賞概要 | Indeed主催「オウンドメディアリクルーティング アワード 2022」総合部門グランプリ受賞。エンジニア採用強化における成功事例。 |

| 主な取り組み | ・「技術情報のアウトプット」を基盤に強化 ・エンジニアの「普段の様子」や「カジュアルな技術話」など「人」の魅力を発信 ・多チャネル展開(開発者ブログ、採用サイト、オンラインセミナー、ポッドキャスト等) ・有志エンジニアによる継続的発信を促す仕組み作り ・ジョブディスクリプションに「学習・成長可能性」を明記 |

| 得られた成果 | ・応募数の増加 ・求職者とのミスマッチ防止 |

| 関連URL | ・エンジニア採用サイト:https://hatena.co.jp/recruit/engineer ・Hatena Developer Blog :https://developer.hatenastaff.com |

| 担当者コメント | ・オープンな情報発信とフィードバックを通じた成長文化を重視 ・アウトプット活動への評価への喜び ・情報発信を通じた成長・採用・ビジネス貢献への意欲 |

| 審査員コメント | ・エンジニア専門ページの豊富な記事量と高頻度更新 ・分かりやすい導線設計 ・テック中心でも自然な社員写真が多く、温度感があり共感が生まれやすい構造になっている点を成功要因として評価 |

株式会社はてなでは、これまで注力してきた「技術情報のアウトプット」に加え、オフラインでの接点が減少した状況を踏まえ、エンジニアの「普段の様子」や「技術に関するカジュアルな話」を伝えるコンテンツを多チャネルで展開しました。開発者ブログ、採用サイトのほか、オンラインセミナーやポッドキャストなどを活用しています。

また、有志のエンジニアが無理なくコンテンツを発信できる仕組みづくりも行われています。ジョブディスクリプションには、その仕事で「何を学べ」「どのような成長が可能か」を分かりやすく記載する工夫もされています。

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ コーポレート 統括本部 人事本部 人事統括部

株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、Indeed主催の「オウンドメディアリクルーティング アワード 2022」総合部門に入賞しました。彼らは「採用プラットフォームとしてのメディアを整備すること」を明確な目的とし、求職者視点に立ったサイトの情報設計を徹底しました。記事のタグ付けやカテゴリー分け、さらには外部メディアとの連携のスムーズさにもこだわり、求職者が情報にアクセスしやすい環境を構築しています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受賞概要 | Indeed主催「オウンドメディアリクルーティング アワード 2022」総合部門に入賞。 |

| 主な取り組み | ・「採用プラットフォームとしてのメディア整備」を目的に、求職者視点でのサイト情報設計を徹底 ・記事のタグ付け・カテゴリー分け、外部メディアとの連携スムーズさにこだわった設計 ・NTTデータで働く社員をベースにした「シェアードバリューコンテンツ」作成 ・「オープンでフラットなコミュニケーション」「等身大の情報提供」「現場の主体的採用」を体現 ・自社の魅力因子整理と多様な切り口のコンテンツ用意 ・入稿の仕組み化による、量・質ともに網羅された記事掲載 |

| 得られた成果 | 中途採用人数が大幅に増加。(2017年度 約20名 → 2021年度 300名以上、10倍以上の成果) |

| 関連URL | ・採用サイト:https://www.nttdata.com/jp/ja/recruit/ ・採用オウンドメディア「UpToData」:https://www.nttdata.com/jp/ja/recruit/careers/ |

| 担当者コメント | ・社員の活躍やキャリアストーリー、会社の魅力に気づいてもらうことを重視しコンテンツ発信 ・受賞を励みにさらなる改善・尽力を行う意向 |

| 審査員コメント | ・中途採用人数10倍以上の成果が素晴らしい ・多数部門がある中での、記事リクエスト体制など管理・運営設計が秀逸 ・記事の量・質ともに、興味のある求職者が必要とする情報が網羅されている |

コンテンツ面では、NTTデータで働く社員をベースにした「シェアードバリューコンテンツ」を積極的に作成しています。これは、「候補者に対してオープンでフラットなコミュニケーション」「NTTデータで働く等身大の情報の提供」「現場が経験者採用に主体的に取り組むことができる体制づくり」という、同社が重視するポイントを体現するためのものです。

また、自社の多様な魅力因子を整理し、さまざまな切り口でコンテンツを用意すると同時に、入稿作業を仕組み化することで、記事の量・質ともに求職者が見たい情報を網羅したサイトを実現しています。これらの戦略的な取り組みの結果、中途採用人数は大幅に増加しており、2017年度の約20名から2021年度には300名以上と、10倍以上の成果を達成しています。

株式会社FCE Holdings リレーション推進部

株式会社FCE Holdingsは、Indeed主催の「オウンドメディアリクルーティング アワード 2022」総合部門に入賞しました。株式会社FCE Holdingsのオウンドメディアでは、「どのような求職者に向けた発信なのか」を第三者の目から見てもわかりやすく設計されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 受賞概要 | Indeed主催「オウンドメディアリクルーティング アワード 2022」総合部門に入賞。 |

| 主な取り組み | ・「どのような求職者に向けた発信か」明確に伝わるコンテンツ設計 ・カルチャーを伝えるユニークな「言葉から見る」コンテンツ ・福利厚生紹介と詳細記事への遷移を促す「企てるための仕掛け」ページなど、求職者を意識したサイト導線設計 ・採用オウンドメディア「FaCE!」にて200記事制作、カルチャー・事業の魅力づけに貢献 |

| 得られた成果 | ・採用数が3倍に増加 ・人物マッチ度が2倍強に増加 |

| 関連URL | ・FCEグループサイト:https://fce-group.jp/ ・採用サイト:https://fce-group.jp/recruit/ ・採用オウンドメディア「FaCE!」:https://fce-group.jp/face/all |

| 担当者コメント | ・採用コンセプトは『企てろ』 ・創業以来のDNAと、「企て」を持つことで仕事が楽しくなるメッセージを発信 ・メディアを通じ、「働く」ことが楽しくなるきっかけ提供を目指す |

| 審査員コメント | ・「エネルギッシュで個性的!」な印象 ・欲しい人材に響くキーワード、メリハリあるデザイン、詳細なジョブディスクリプションが高評価 ・採用ブランディングの方向性が明確で、一貫性ある強いメッセージが伝わる ・「らしさ」を前面に出し、自社に合った人材を惹きつける設計は理想形 |

特にユニークな取り組みとして、カルチャーを伝えるための「言葉から見る」コンテンツを展開しました。これは、同社のカルチャーに紐づくキーワードを紹介するもので、他社にはない独自の伝え方として注目されます。

また、採用オウンドメディア「FaCE!」では200もの豊富な記事が制作されており、同社のカルチャーや事業の魅力を伝えることに貢献しています。サイト全体の導線設計も工夫されており、「企てるための仕掛け」ページでは福利厚生を紹介しながら、詳細な記事への遷移を促すなど、求職者の興味を引きつけ、サイト内を回遊させる仕掛けが見られます。

これらの多角的な取り組みの結果、採用数は3倍に、人物マッチ度も2倍強に増加するという顕著な成果を上げています。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

その他の成功事例|オウンドメディアリクルーティング運用の参考にしよう

ここからは、オウンドメディアリクルーティングの成功事例を4つ紹介します。

様々な業界でオウンドメディアリクルーティングが成果を上げている点や、どのようなアプローチで採用活動を高めている点などをチェックしていきましょう。

タクシーコラム|平和交通株式会社

タクシー・バス事業を展開する平和交通株式会社は、オウンドメディア「タクシーコラム」を通じて積極的にオウンドメディアリクルーティングに取り組んでいます。

大きな特徴は、「タクシーコラム」という形でタクシードライバーやトラック運転手に関するSEO記事を作成している点です。実際に「タクシードライバー 平均年収」というキーワードで検索2位を獲得しており、リクルーティングに大きく貢献していると考えられます。

これにより転職意欲が高い顕在層だけでなく、将来的にタクシー業界を検討する可能性のある潜在層にもリーチしています。サイト内では、タクシードライバーの仕事の魅力や大変さ、給与体系、勤務形態、福利厚生など、求職者が知りたいであろうリアルな情報が詳細に解説されています。

また、社員インタビューも充実しており、実際に働く人々の声を通じて、会社の雰囲気や仕事のやりがいを伝えています。

このように平和交通株式会社の事例は、SEO記事による幅広い層への集客と、求職者が本当に知りたい情報(給与、働き方、社員の声)を具体的に伝えるコンテンツの組み合わせが、オウンドメディアリクルーティングの成功に大きく貢献していることを示しています。特に、特定の職種や業界に特化したテーマでSEOを強化することは、直接応募に繋がる効果的なアプローチと言えるでしょう。

NYLE ARROWS|ナイル株式会社

Webマーケティング支援などを手掛けるナイル株式会社が運営する採用サイト「NYLE ARROWS」も、オウンドメディアリクルーティングの先進事例として注目されています。「NYLE ARROWS」では、単なる募集要項の掲載に留まらず、会社のカルチャー、事業の成長、新しい福利厚生、社員の働き方など、ナイル株式会社の「今」を伝える多様なコンテンツを積極的に発信しており、応募前から会社のことを詳しく知ることが可能です。

特徴的なコンテンツの一つに、「人と組織のレポート」があります。これは、社員に対してアンケート調査を行い、働きがい、働く環境、人間関係、キャリアパスなど、社員の実態や本音をデータと合わせてコンテンツとして公開しているものです。

例えば、実際の離職率や育休取得率といった、求職者が入社前に気になるものの、なかなか公式には公開されにくい情報も包み隠さず発信しています。このような透明性の高い情報提供は、求職者に安心感を与え、企業への信頼感を醸成する上で効果的です。

ナイル株式会社の事例は、企業の「リアル」をデータや社員の声を通じて具体的に伝えること、そして会社の成長や変化といった「動的な情報」も積極的に発信することが、求職者の関心を引き、信頼関係を築く上で重要であることを示しています。

マイべ通信|株式会社マイベスト

おすすめ比較サービス「mybest」を運営する株式会社マイベストのオウンドメディア「マイべ通信」も、採用ブランディングに大きく貢献している事例です。

「マイべ通信」は、「mybest」というサービス自体や、それを生み出す「中の人」に関する様々な情報を発信しています。特に特徴的なのは自社のコンテンツ作成プロセスや、コンテンツ制作において大切にしている考え方について、詳しく発信している点です。

これは、コンテンツマーケターや編集者といった職種を目指す求職者にとって、非常に魅力的な情報となります。単に募集するだけでなく、「どのようなこだわりを持って仕事をしているか」を具体的に示すことで、共感する人材からの応募を促しています。

また、オフィスツアーなどのコンテンツも充実しており、快適なオフィス環境で仕事ができることを伝えることで、応募へのハードルを下げています。

マイベストの事例は自社の事業内容や仕事の進め方そのものをコンテンツ化し、その「こだわり」や「価値観」を深く伝えることが、特定の職種やスキルを持つ求職者に強く響くことを示しています。採用活動と企業ブランディング、さらにはコンテンツマーケティングを高いレベルで連携させている点が成功要因と言えるでしょう。

株式会社クラシコム

ライフスタイルメディア「北欧、暮らしの道具店」を運営する株式会社クラシコムも、自社サイト内で非常に充実した採用情報を掲載し、オウンドメディアリクルーティングを実践しています。

クラシコムの事例で最も特徴的なのは職種ごとの一日の流れや仕事内容を、社員への「密着型動画」で発信していることです。単なるインタビューやテキストでの説明では伝えきれない、実際の業務の様子や職場の雰囲気をリアルに映し出すことで、求職者は入社後の働き方をより具体的にイメージしやすくなっています。

また、全社会議の様子や、事業担当者へのインタビュー記事など、「働く人」に関する情報が非常に充実しています。「北欧、暮らしの道具店」という世界観に共感し、一緒にその世界を創り上げていく仲間を重視しているからこそ、働く人の想いや日々の取り組みを丁寧に伝えています。

株式会社クラシコムの事例は動画コンテンツの活用によるリアルな情報伝達と、企業の「人」や「文化」に焦点を当てた情報発信が、共感性の高い人材の獲得に繋がることを示唆しています。特に、企業の提供するサービスやブランドの世界観に合う人材を採用したい場合に参考になるでしょう。

オウンドメディアの成功事例について詳しく知りたい場合は、以下の記事もご覧ください。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

オウンドメディアリクルーティングで成果を出すコツ

オウンドメディアリクルーティングによって、成果を出し続けるための具体的なポイントは、以下の通りです。

- 適切な目標を設定する

- 定期的に効果検証・改善を行う

- 採用サイトの立ち上げ初期は外注も検討する

- 転職潜在層へのアプローチを意識する

- ジョブディスクリプションを明確にする

- 社内連携を円滑にする仕組みづくり

- 法規制とコンプライアンスに注意する

- オウンドメディアリクルーティングの教科書などの本で学ぶ

- 政府・独立行政法人の統計や資料を活用した採用戦略

成果を最大化するため、上記の「成果を出すコツ」を順に見ていきましょう。

適切な目標を設定する

オウンドメディアリクルーティングの運用において、適切な目標設定(KGI・KPI)は羅針盤のようなものです。何を目指し、どのような指標で進捗を確認するかを明確にすることで、ブレのない運用が可能になります。

| 項目名 | 定義 | 例 |

|---|---|---|

| KGI (Key Goal Indicator) | 最終目標達成指標 | オウンドメディアリクルーティングを通じて最終的に何を達成したいかを示します。 例: ・〇年〇月までに、オウンドメディア経由での年間採用人数を△人にする ・オウンドメディア経由の採用コストを〇〇円以下にする (採用活動全体の成果に直結する目標) |

| KPI (Key Performance Indicator) | 中間目標達成指標 | KGIを達成するために追うべき中間目標です。 OMRにおけるKPIの例: ・認知・集客関連: 自然検索セッション数、特定のキーワードでの検索順位、SNSからの流入数、サイト全体のPV/UU数 ・エンゲージメント関連: サイト滞在時間、直帰率、特定の記事の読了率、コンテンツのシェア数 ・応募・選考関連: 応募フォームへの遷移率、オウンドメディア経由での応募者数、面接設定率、面接通過率、内定承諾率、入社後の定着率(ミスマッチ軽減の指標) |

目標を設定する際は、具体的な数値と期限を設けることが重要です。また、オウンドメディアは成果が出るまでに時間がかかるため、サイト立ち上げ初期は「まずはサイトへの流入を増やす」「コンテンツ数を〇件にする」といった、フェーズに合わせた段階的な目標設定を行うことも有効です。

そして、設定した目標に対する効果検証を定期的に行うことが極めて重要です。目標と現状の間にギャップがある場合、何が原因で、どのような改善策が必要なのかをデータに基づいて判断するために、効果検証は欠かせません。

オウンドメディアにおける目標設定については「オウンドメディアのKPI設定|指標や具体例、目標設定の流れを解説」でも解説するので、ぜひ参考にしてください。

定期的に効果検証・改善を行う

オウンドメディアリクルーティングは、一度コンテンツを公開したら終わりではありません。継続的に成果を出し続けるためには、定期的な効果検証を行い、その結果に基づいて改善サイクル(PDCAサイクル)を回していくことが不可欠です。

| フェーズ名 | 概要説明 |

|---|---|

| Plan | 設定したKGI/KPIに基づき、次の運用期間(例:1ヶ月、四半期)で達成すべき目標と具体的な施策(例:特定のペルソナ向けの記事〇件公開、応募フォームの改修、SNSでのプロモーション強化など)を計画します。 |

| Do | 計画に基づき、コンテンツ制作、サイト更新、プロモーション活動などを実行します。 |

| Check | 設定したKPIを中心に、運用データを収集し、効果を測定・分析します。計画通りに進んでいるか、目標達成に貢献しているか、想定外の課題はないかなどを確認します。 |

| Action | 分析結果に基づいて、課題の根本原因を特定し、次の運用計画に反映させるための改善策を検討・実施します。例えば、「特定の記事からの応募率が低いなら、記事の内容を見直す、応募ボタンの位置やデザインを変更する」「サイト全体の直帰率が高いなら、サイトデザインや導線を改善する」といった具体的なアクションを講じます。 |

このPDCAサイクルを定期的に回すことで運用の課題を早期に発見し、効率的に改善を進めることができます。特にオウンドメディアリクルーティングにおいては流入状況、ユーザーの行動、応募への繋がりやすさなど、複数の指標を組み合わせて分析することが重要です。

例えば、流入は多いのに応募に繋がらない場合は、コンテンツと応募導線の問題が考えられます。流入自体が少ない場合は、SEO対策やプロモーション戦略に課題がある可能性があります。効果検証に役立つ指標は、以下のような分析ツールから得られます。

| ツール名 | 概要 |

|---|---|

| Google Analytics | サイト全体のアクセス状況、ユーザー行動、流入経路などを詳細に分析できる無料ツール。 |

| Google Search Console | 検索キーワード、検索順位、クリック率などを分析でき、SEO対策に不可欠な無料ツール。 |

| ヒートマップツール | ユーザーがページのどこをクリックしたか、どこまでスクロールしたかなどを可視化し、コンテンツやデザインの課題を発見できるツール(有料)。 |

| 採用管理システム(ATS) | オウンドメディアからの応募者情報を他の経路からの応募者と一元管理し、応募経路別の選考進捗や採用決定率などを分析できるシステム。 |

| SNS分析ツール | 各SNSプラットフォームに備わっている分析機能や、外部の分析ツールを活用し、SNSでのコンテンツのリーチやエンゲージメントを測定。 |

これらのツールから得られるデータを定期的に確認し、設定した目標との差異を分析することで、運用の課題を特定し、次に打つべき具体的な改善策を導き出すことができます。「なんとなく」ではなく、データに基づいた意思決定を行うことが、成果を出すために重要です。

採用サイトの立ち上げ初期は外注も検討する

オウンドメディアリクルーティング、特に採用サイトの立ち上げと初期運用には、Webサイト構築、コンテンツ企画・制作、SEO、メディア運用といった幅広い専門知識とリソースが必要なため、人事部門だけでこれらを全て賄うのは難しい場合が多いです。そのため、立ち上げ初期においては外注を積極的に検討することをおすすめします。

| 外注のメリット | 説明 |

|---|---|

| 社内ノウハウ・リソース不足の解消 | 専門的なスキルを持つ外部業者に任せることで、社内にノウハウや人員が不足していてもスムーズにプロジェクトを開始できます。 |

| プロのノウハウ活用による最短での成果 | オウンドメディア運用やコンテンツマーケティングのプロは、効果的なコンテンツ企画やSEO対策、運用ノウハウを持っています。その知見を活用することで、自社で試行錯誤するよりも早く成果に繋がりやすい可能性があります。 |

| 社内ノウハウ蓄積の機会 | 外注先との連携を通じて、運用やコンテンツ制作に関するノウハウを社内に蓄積することができます。将来的な内製化を目指す場合にも有効です。 |

| 柔軟な対応 | 契約内容によっては、サイト構築だけ、コンテンツ制作だけ、あるいは数ヶ月間の運用代行といった形で、必要な部分だけを依頼することも可能です。社内体制が整うまでの期間限定で外注する、といった選択肢も取れます。 |

コンテンツ作成やメディア運用に強い外注先を選べば、自社の状況にあわせて適切にオウンドメディアを運営してくれます。自社にノウハウがない場合は、外注依頼を通じてノウハウを蓄積することも可能です。

プロのノウハウを活用する分、成果が出るまでのスピードも速いでしょう。また、企業によっては数か月単位での契約も可能なので、立ち上げ初期や社内体制が整うまでの間だけ外注することもできます。

契約内容や実績をよく確認し、信頼できるパートナーを見つけて外注することも検討しましょう。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

なお、外注先の探し方や費用については「記事外注のやり方|マニュアル作成方法&外注化の成功ポイントまで」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

転職潜在層へのアプローチを意識する

オウンドメディアリクルーティングの大きな強みは、前述の通り転職潜在層にもアプローチできる点です。成果を最大化するためには、この潜在層へのアプローチを常に意識した運用が重要です。

潜在層は今すぐ求人情報を探しているわけではないため、直接的な「募集要項」より、企業の理念や文化、社会貢献活動、業界の最新情報、社員のキャリアパス、具体的な働きがいといった、中長期的な視点での情報に関心を持つ傾向があります。

そのためオウンドメディアでは求人情報だけでなく、以下のようなコンテンツを積極的に発信しましょう。

| コンテンツ | 概要 |

|---|---|

| 業界のトレンドや展望に関する解説記事 | 求職者が自身のキャリアを考える上で役立つ情報。 |

| 社員の仕事のやりがいや成長ストーリー | 具体的なエピソードを通じて、働くことの魅力を伝える。 |

| 企業のビジョンやパーパスに紐づくプロジェクト紹介 | 社会にどのような価値を提供しているかを具体的に示す。 |

| 多様な働き方を支援する制度や取り組み | リモートワーク、時短勤務、副業など、柔軟な働き方に関する情報。 |

| 社内文化やチームの雰囲気 | 社員同士の交流やイベント、オフィス環境など。 |

これらのコンテンツを通じて、潜在層に「この会社、面白そうだな」「こんな働き方があるんだ」「自分の価値観と合うかもしれない」と感じてもらうことが重要です。短期的な応募獲得に固執せず、長期的な視点で企業のファンづくり、ブランディングを行うことが、将来的な優秀な人材獲得に繋がります。

ブログ記事、セミナーレポート、社員の日常を追った動画、インフォグラフィックなど、多様な形式のコンテンツを活用し、潜在層との継続的な接点を持ちましょう。SNSでの積極的な発信も、潜在層へのリーチを広げる上で有効です。

ジョブディスクリプションを明確にする

オウンドメディアで募集職種を紹介する際、ジョブディスクリプション(職務記述書)を明確に記述することは、求職者の適切な自己判断を促し、ミスマッチを減らす上で大切です。単に「営業職」「エンジニア」といった職種名と簡単な業務内容を記載するだけでなく、以下の要素を詳細に盛り込みましょう。

| 記載項目 | 概要 |

|---|---|

| 部署のミッションと役割 | その部署が会社全体の中でどのような役割を担い、何を目指しているのか。 |

| 具体的な業務内容とフロー | 一日の流れ、週間のタスク、プロジェクトの進め方など、日々の業務を具体的にイメージできる情報。 |

| チーム構成と雰囲気 | チームメンバーの人数、年齢構成、経験、チーム内のコミュニケーションスタイルなど。 |

| 期待される成果と評価基準 | 入社後、どのような成果を求められるか、どのように評価されるか。 |

| 必要なスキルセットと経験レベル | 必須スキル、歓迎スキル、経験年数など。 |

| 入社後のキャリアパス | そのポジションで経験を積んだ後、どのようなキャリアの選択肢があるか。 |

| 使用ツールや開発環境(特にエンジニアなど専門職の場合) | 業務で使用する具体的なツールや開発環境に関する情報。 |

ジョブディスクリプションが明確であればあるほど、求職者は自身の経験やスキル、キャリア志向が募集ポジションと合致するかを正確に判断しやすくなります。これにより「思っていた仕事と違った」というミスマッチを防ぎ、入社後の早期活躍に繋がる可能性が高まります。

現場の担当者と密に連携し、リアリティのある具体的な情報を盛り込むことが重要です。また、ジョブディスクリプションを掲載するだけでなく、関連する社員インタビュー記事やプロジェクト紹介記事への導線を設けることで、求職者はより多角的な視点からポジションを理解できるようになります。

社内連携を円滑にする仕組みづくり

オウンドメディアリクルーティングは、人事部だけで完結するものではありません。魅力的なコンテンツ(社員インタビュー、社内イベント紹介、部署紹介など)を制作し、企業のリアルな情報を発信するためには、部署を横断した現場社員の協力が不可欠です。

しかし、現場の社員は日々の業務で多忙であり、採用活動への協力を依頼しても、協力的でない場合や、どのように協力すれば良いか分からない場合があります。そのため、社内連携を円滑にする仕組みづくりが重要になります。

| 社内連携のポイント | 説明 |

|---|---|

| 経営層からのコミットメント | 経営層がオウンドメディアリクルーティングの重要性を理解し、全社的な取り組みとして推進する姿勢を示すことが最も重要です。経営層からのメッセージとして、なぜOMRに取り組むのか、社員にどのような協力を求めているのかを全社に伝えることで、社員の協力意識を高めることができます。 |

| 目的とメリットの共有 | なぜ社員に協力をお願いするのか、OMRが成功することで社員自身や会社にどのようなメリットがあるのか(例:一緒に働く仲間が増える、会社の魅力が伝わる、採用コスト削減で他の施策に予算が回せるなど)を丁寧に説明し、理解と共感を得る努力が必要です。 |

| 協力しやすい仕組みの整備 | インタビューや写真撮影、アンケートへの回答など、社員が協力する際の負担を最小限にするための仕組みを整備します。例えば、短時間で回答できるアンケートフォームを用意する、インタビュー時間を事前に調整する、撮影場所や時間を指定するなど、協力しやすい環境を整えましょう。 |

| 情報発信機会の提供 | 社員が自身の仕事やチームについて気軽に発信できる場(社内ブログ、社内SNSなど)を設けることも、情報収集やコンテンツ企画のヒントになります。 |

| 協力への感謝とフィードバック | 協力してくれた社員に対しては、感謝の気持ちを伝え、作成されたコンテンツがどのように活用され、どのような反響があったか(例:OMR経由の応募者が増えた、記事を読んだ求職者から良い反応があったなど)を具体的にフィードバックすることで、次回の協力に繋げやすくなります。 |

| 協力依頼窓口の一元化 | 複数の部署から個別に依頼がいくと社員の負担になるため、人事部やOMR担当者が窓口となり、依頼内容やスケジュールを調整するなど、社員への負荷を管理することも有効です。 |

社内全体で「採用はみんなで取り組むもの」という意識を醸成し、円滑な情報共有と協力体制を築くことが、オウンドメディアリクルーティングの成功に繋がります。

法規制とコンプライアンスに注意する

オウンドメディアリクルーティングで求職者へ情報を発信する際は、採用に関する法規制やコンプライアンスを遵守することが重要です。意図せずとも求職者に対して不適切な情報を提供したり、誤解を招く表現を使用したりすると、法的な問題に発展したり、企業の信頼を大きく損ねたりする可能性があります。

特に注意すべき法規制やコンプライアンスのポイントは、以下の通りです。

| 項目名 | 説明 |

|---|---|

| 職業安定法 | 求人情報には、業務内容、契約期間、試用期間、就業場所、始業・終業時刻、休憩時間、休日、時間外労働、賃金、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に関する事項を明示する必要があります。誇大な表現や虚偽の情報の記載は禁じられています。 |

| 労働基準法 | 労働時間、休日、休暇、賃金支払いなど、労働条件に関する基本的なルールを定めています。オウンドメディアで労働条件に触れる際は、労働基準法に基づいた正確な情報を記載する必要があります。 |

| 男女雇用機会均等法 | 性別による募集・採用における差別は禁じられています。性別を限定する表現や、性別を理由とした選考基準の記載はできません。 |

| 個人情報保護法 | 応募者の個人情報の取得、利用、管理については、個人情報保護法に基づき適切に行う必要があります。取得目的の明確化、同意の取得、安全管理措置などが求められます。 |

| 障害者雇用促進法 | 障害者の雇用に関する差別の禁止や、合理的配慮の提供義務などが定められています。障害者採用に特化した情報を発信する場合は、特に注意が必要です。 |

| 景品表示法 | 求人情報において、あたかも優良であるかのように見せかける不当表示や、競争業者よりも著しく有利であるかのように見せかける誤認表示は禁じられています。 |

| 差別表現の回避 | 国籍、人種、信条、社会的身分、門地、居住地、身体・精神の障害、病歴、性癖、性自認、学歴、職歴、労働組合への加入状況など、採用選考において不適切な項目に関する質問や記載は避けるべきです。 |

オウンドメディアで発信する全ての情報について、これらの法規制に抵触しないか、コンプライアンス上問題ないかを十分に確認する必要があります。特に、社員インタビューや社内イベント紹介などで、プライバシーや肖像権に配慮すること、事実に基づいた正確な情報のみを発信することが重要です。

必要に応じて、弁護士や社会保険労務士といった専門家、あるいは政府機関(消費者庁、厚生労働省など)が公開している採用に関するガイドラインを参照することをおすすめします。

オウンドメディアリクルーティングの教科書などの本で学ぶ

オウンドメディアリクルーティングで採用効率を高める方法として、その道のプロが推薦するような信頼できる情報の確認も有効です。例えば「オウンドメディアリクルーティングの教科書」は、株式会社サイバーエージェントの曽山哲人氏から「テクニック論ではない、本質的な採用強化本」と推薦されており、本から学びたい場合におすすめです。

「オウンドメディアリクルーティングの教科書」を読むと、体系的な知識を得られるだけでなく、以下のような自社の採用課題を解決し、より効果的な採用活動を行うためのヒントを得られます。

| 得られるもの | 詳細 |

|---|---|

| OMRの必要性の理解 | なぜ今、能動的な情報発信が必要なのか、採用市場の変化とOMRの関連性を深く理解できる |

| OMRの体系的な知識習得 | OMRの定義、目的、メリットから導入・運用・効果測定まで、必要な知識を網羅的に学べる |

| 採用課題解決へのヒント | 応募が来ない、ミスマッチが多いといった具体的な採用課題に対し、OMRでどのようにアプローチできるかがわかる |

| 実践的なノウハウの習得 | コンテンツの企画・制作方法、サイト運用、効果測定など、OMRを実際に進める上での具体的な手法を学べる |

| 求める人材とのマッチング精度向上 | OMRを通じて自社の魅力を正確に伝えることで、自社に合う人材からの応募を増やし、ミスマッチを減らす方法がわかる |

| 今後の採用戦略の柱となる手法の理解 | 将来を見据えた採用戦略において、OMRがどのように重要な役割を果たすかを理解できる。 |

| 「本質的な採用強化」へのアプローチ | 小手先のテクニックではなく、企業の魅力を最大限に伝える方法がわかる |

オウンドメディアリクルーティングの基本的な考え方を理解し、実際に導入・運用していくために必要な知識とノウハウを本で網羅したい場合は、「オウンドメディアリクルーティングの教科書」公式ページで詳細をチェックしてみましょう。

なお「SEOライティングについて本で学びたい」という方は、以下の記事をご覧ください。

政府・独立行政法人の統計や資料を活用した採用戦略

採用戦略を立てる上で、客観的なデータに基づいた現状分析と予測は非常に重要です。特に、政府や独立行政法人が公開している統計データや資料は、日本の労働市場全体の動向、求職者の意識変化、賃金構造などを把握するための信頼できる情報源となります。

例えば、厚生労働省が公開している雇用動向調査は、入職者・離職者の状況、産業・規模別の雇用変動、労働者の属性などを詳細に分析しており、採用難易度の上昇や人材の流動性といった、オウンドメディアリクルーティングが注目される背景を裏付けるデータを得られます。他にも、以下のような公的な統計や資料が採用戦略に役立ちます。

これらの統計や資料を活用することで、自社の採用課題が業界全体や社会全体のトレンドの中でどのような位置づけにあるのかを理解し、より根拠に基づいた採用戦略やオウンドメディアリクルーティングのターゲット設定ができます。例えば、特定の業界で離職率が高い傾向があるなら、その業界からの転職者をターゲットとしたコンテンツを強化するといった具体的な施策に繋げられます。

公的なデータは無料で公開されているものが多く、信頼性も高いため、積極的に参照することをおすすめします。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

自社HPがない会社がオウンドメディアリクルーティングを手軽に始める方法

以下を使えば自社ホームページがなくてもオウンドメディアリクルーティングを始めやすいです。

しかし、自社のホームページがない場合でも、手軽にオウンドメディアリクルーティングができる上記2つのサイトを見ていきましょう。

Wantedly|自社の採用サイトに近いコンテンツを配信可能

Wantedlyは、「共感でつながるビジネスSNS」をコンセプトにした、企業と求職者を繋ぐビジネスSNSです。単なる求人情報サイトではなく、企業はWantedly上に自社のページを作成し、「ストーリー」と呼ばれる記事コンテンツや、会社の基本情報、社員紹介、募集要項などを自由に掲載できます。

これにより、自社でゼロから採用サイトを構築するよりも大幅に費用を抑えながら、オウンドメディアに近い形で企業の魅力や文化を発信することが可能です。Wantedlyのプラットフォーム自体に多くの求職者が登録しているため、コンテンツを公開することで、プラットフォーム内のユーザーにリーチできます。

Wantedlyの特徴

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 低コスト | 自社サイト構築のような高額な初期費用がかからず、月額利用料で手軽に始められるプランが多い。 |

| 手軽な運用 | サイト構築や技術的な知識が不要で、管理画面から簡単にコンテンツを作成・公開できる。 |

| 高いアクティブユーザー数 | Wantedlyに登録している多くの求職者(特に若手やIT・ベンチャー志向のユーザーが多い傾向)にアプローチできる。 |

| スカウト機能 | 登録ユーザーの中から条件に合う候補者を探し、直接スカウトを送ることができる。 |

| 「応援」や「話を聞きに行きたい」機能 | 求職者が気軽に企業に興味を示すアクションができるため、潜在層との接点を持ちやすい。 |

Wantedlyは若手やベンチャー・IT系企業に関心のあるユーザー層が多い傾向があります。ターゲットとする人材層がWantedlyのユーザー層と合致するかどうかは事前に確認が必要です。また、プラットフォームの規約や機能に制限がある点は理解しておきましょう。

note|採用に関わらず自社のオウンドメディアとして活用可能

国内最大級のメディアプラットフォーム「note」は、記事コンテンツを中心に、さまざまな情報発信が可能です。無料のアカウント登録を済ませると自社ページを作成でき、コンテンツ数や文字数に制限はないので、自社の魅力を余すことなく発信できます。

またリクルーティングに限らず、オウンドメディアとしてリード獲得や既存顧客への販促などの施策を実施できるのも特徴です。サイトデザインの自由度は低めですが、オウンドメディアとして活用できる幅は広いといえるでしょう。

なお、noteをオウンドメディアとして活用する方法については「noteはオウンドメディア化できる?メリット・デメリットを解説」でも紹介します。無料でオウンドメディア運用を始めたい方は、ぜひこちらもチェックしてください。

\ULTRAのオウンドメディア支援サービスをチェック/

外注先|オウンドメディアリクルーティングを始めるならシュワット株式会社がおすすめ

シュワット株式会社は、業界屈指のコンテンツSEOの実力を誇るオウンドメディア制作会社であり、オウンドメディア制作・構築から、運用やSEO対策、SEO記事制作まで強力に支援してもらえる点から、オウンドメディアリクルーティングの外注におすすめです。特にSEO記事制作においては、これまで納品した記事の約40%が検索1位を獲得しており圧倒的なパフォーマンスの高さを誇っています。※2023年6月~2024年4月までに納品した記事のうち公開から3ヶ月以上経過したもの

オウンドメディアの集客手段はSEO記事が中心となるため、質の高い記事を制作できるシュワット株式会社を活用することで、より大きな成果が期待できます。また、オウンドメディアの構築から記事制作まで、ワンストップで依頼できるため料金面やスピード面に他社にはない強みがあるのも特徴です。

通常、オウンドメディアの制作会社にSEO記事制作を依頼すると、下請けのパートナー企業に再委託されるため、中間手数料やコミュニケーションコストが発生し、コストがかかりやすいです。一方、シュワット株式会社は開発から記事制作までを一貫支援するため、料金面や記事制作のスピード面で他社にはない優位性があります。

オウンドメディアリクルーティングにおいて、特に「自然検索からの集客を最大化したい」「採用コストを抑えつつ質の高い人材を獲得したい」「立ち上げから運用まで一貫してプロに任せたい」という場合、シュワット株式会社がおすすめですので、どのような対策ができるのかなどの公式情報を見てみましょう。

| 会社名 | シュワット株式会社 |

| 住所 | 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目17番 望月ビル201 |

| 設立 | 2023年2月 |

| 電話番号 | 03-6272-9532 |

| 公式ホームページ | https://seo-writing-professionals.com/owned-media-consulting/ |

| 制作実績・事例ページ | https://seo-writing-professionals.com/case/ |

| オウンドメディア制作の費用 | 500,000円~ |

| Web制作以外の提供サービス | ・SEO記事制作代行 ・運用コンサルティング ・外部対策代行 ・インハウス化支援 ・施策全代行 |

\オウンドメディアの立ち上げならシュワット株式会社へ/

まとめ

オウンドメディアリクルーティングは、単に求人情報を掲載するだけではなく、自社の文化や働く人々のリアルな姿、事業への想いを深く伝えることで、企業と求職者との間に深い相互理解を生み出し、ミスマッチの少ない、エンゲージメントの高い人材を採用するための強力な手法です。即効性は低いものの、継続的に取り組むことで採用コストの削減に大きく貢献し、企業の採用ブランディングを強化する長期的な資産となります。

Indeedが主催するアワードや公開している「教科書」からもわかるように、現代の採用市場において、企業が自ら情報発信するオウンドメディアリクルーティングの重要性はますます高まっています。成功事例に見るように、SEOによる集客、社員のリアルな声の発信、動画コンテンツの活用など、様々な工夫を凝らすことで、大きな成果に繋がるでしょう。

シュワット株式会社の「記事作成代行ウルトラ」では、オウンドメディアの運用から記事作成まで幅広く支援が可能です。これまで2,000記事以上を作成し、数多くのキーワードで検索上位を獲得した実績から、リクルーティングで成果を出すサポートも受けられます。

SEO記事のほかにもインタビュー記事の作成も可能などの魅力もあるため、オウンドメディアの運用から記事の作成まで、気になる点などを気軽に相談してみましょう。

- オウンドメディアを立ち上げたいがノウハウがない

- 戦略的にオウンドメディア運用をしたい

- オウンドメディアで高い成果を創出したい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、オウンドメディアの立ち上げ・運用で圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。徹底的に定量的な成果を追求し、オウンドメディアの制作から戦略設計、施策の実行、コンテンツ制作、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。