- SEOのリライトの効果と重要性

- リライトするべき記事の選び方

- SEOで結果を出せるリライトのやり方(プロのテクニックを全て公開)

この記事の著者:渡邉 志明(シュワット株式会社 代表取締役)

SEO記事制作代行会社の経営者。

これまで複数のwebメディアの立ち上げ~黒字化にPM・SEO責任者として携わる。コンテンツSEOによるメディアのグロースやインハウス化支援が得意。

「SEOでリライトが大事なのは分かるけど、正しいやり方が分からない」

「記事をリライトしてみたのに、思うように順位が上がらなかった」

こうした悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。

SEOの成功には記事のリライトが欠かせません。なぜなら記事は時間とともに情報が古くなり、競合に抜かれるリスクがあるからです。

また、ユーザーの検索意図は常に変化しており、リライトを通じて記事を最新化し続けることが成果につながります。

そこで今回は、SEOで結果を出すためのリライト方法を具体的に解説していきます。

記事制作会社として過去2年弱の間に納品した6,341記事のうち、約40%となる2,612記事が検索1位を獲得した弊社「シュワット株式会社」のノウハウを余すことなく公開。

リライトに関する疑問やお悩みを解消できる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

- SEOで高い成果が出せる外注先に記事制作を依頼したい

- クラウドソーシングは管理が大変で品質もムラがある

- SEO特化型の記事作成代行業者は高いし最低記事数の縛りがある

現在、上記のようなお困りごとがありましたらぜひとも私たち記事作成代行ウルトラへご相談ください。納品した記事の約40%が検索1位を獲得している業界屈指のSEOチームが成果に直結する記事を業界最安級の価格で提供します。さらに最低記事数や契約期間の縛りなく1記事からご依頼いただけます。

お問い合わせはこちらSEOのリライトとは?

SEOにおけるリライトとは、既に公開されている記事コンテンツを加筆修正してより魅力的な記事に改善する施策のことです。

- 新規記事公開:新たに記事を公開する

- リライト:公開済みの記事を改善する

コンテンツSEOでは、新規記事公開・リライトを繰り返すことでサイトのパフォーマンスを高めていきます。

リライトの実施目的

リライトの実施目的は主に以下の3点です。

- 検索順位改善:記事内容を改善し検索順位の向上を狙う

- コンバージョン率(CVR)改善:記事内容やコンバージョン導線を改善しCVR改善を狙う

- クリック率(CTR)改善:タイトルやディスクリプションを改善し検索結果画面でのCTR改善を狙う

新規で記事を公開したすべての記事で、検索順位1位かつコンバージョン率・クリック率も高いという完璧なパフォーマンスをするというのはまず不可能です。

リライトは、SEOで成功したいあらゆるメディアにとって必須の作業だと言えます。

リライトでやること

リライトでは、主に以下のような作業が行われます。

- 本文の加筆・修正(簡単な加筆・修正 or フルリニューアル)

- タイトル・ディスクリプションの改善

- UI/UXの改善

- コンバージョン導線やCTAの改善

詳しい作業内容については、本記事の後半で解説しています。

リライトの効果|SEOで重要視される理由とは?

リライトの効果と、SEOで重要視されている理由について見ていきましょう。

主な効果として、下記が挙げられます。

- サイトの流入数を新規記事公開よりも効率的に増やせる

- 更新頻度が多くなり検索エンジンから好評価を受けやすくなる

- 古くなった情報を更新できる

- Webサイト全体の評価に悪影響を与える「低品質コンテンツ」が減らせる

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

効果①サイトの流入数を新規記事公開よりも効率的に増やせる

リライトが重要とされる大きな理由のひとつが、新規記事を公開するより効率的に流入数を増やせることです。

新規記事の場合は、構成案の作成から執筆、編集、校正といった工程をゼロから積み重ねる必要があり、完成までに少なくとも5〜10時間ほどかかります。

さらに、公開直後は検索エンジンに認識されてから順位がつくまで時間がかかり、成果が出るまで数週間〜数ヶ月かかるケースも珍しくありません。

一方で、リライトはすでに検索エンジンに評価されている記事をベースに行うため、「加点修正」によって順位が上がりやすい傾向があります。

作業内容も限定的で、短時間で効果を見込めるのが特徴です。

| 目的 | 作業時間 | |

|---|---|---|

| 本文の加筆・修正 | 検索順位の改善 | 30分~5時間 |

| タイトル改修 | クリック率(CTR)の改善 | 5~10分 |

例えば、タイトルを少し工夫するだけでCTRが1%から2%に改善すれば、流入数は理論上2倍に増加します。これは新規記事では得にくい効率性です。

このように、短時間で成果につながる点から、リライトは多くのWebメディアで最もコストパフォーマンスの高いSEO施策として重視されています。

効果②更新頻度が多くなり検索エンジンから好評価を受けやすくなる

リライトにより、記事の最新性が高まり検索エンジンから間接的な高評価を受けられるのも効果の一つです。

Googleのフレッシュネスアップデート以降、ページの公開もしくは更新が最近のものであるかどうかは、直接的な検索ランキング要因となっています。

ただ勘違いしてはいけないのが、内容を変えず更新日だけを最新のものにしたからと言って順位が上がるわけではなく、「内容が更新されユーザー満足度が高まる」ことで初めて順位上昇につながります。

Googleのジョン・ミュラー氏も以下のように発言しています。

検索においては何の変更もなく、そのページの日付と時間を変更したからといった理由で、こうしたページの順位が変わることは絶対にない。

ジョン・ミューラー氏の発言より

したがって、「日付だけ更新すればOK」というのは大きな間違いで、リライトではあくまで、記事内容を更新し情報を最新のものにしたり、内容をより高品質なものにしたりする必要があるのです。

実際、ユーザー視点で見ると更新性のある記事は、最新の情報が提供されているように見えます。

記事をしっかりと読んでくれたり、最新情報をチェックできるサイトや記事だと判断され何度もサイトにアクセスしてくれたりと、様々なメリットがあるでしょう。

このような形でユーザー満足度が高まり、サイト内での良質なユーザーエクスペリエンスデータがたまることで、検索エンジンが価値のあるページだと評価し、結果的に検索順位が上昇するのです。

コンテンツの内容を変更せず更新日を変更しただけでは影響はないと述べましたが、一方でコンテンツ更新や編集の規模が大きい場合は、新鮮さを判断する要因となります。つまり、大規模なリライトは小規模なリライトよりも検索順位が上昇しやすいです。

効果③古くなった情報を更新できる

記事をリライトすることで、古くなった情報を更新できるのもSEOリライトが重要な理由の一つです。

数年前に公開したものなど古い記事に書かれた情報は、今読んだらすでにデータが変わってしまっていたり、新鮮さの無い情報になっている場合もあるでしょう。

定期的にリライトして、最新情報に更新することで読者は常に新鮮で正しい情報が手に入れられます。

特にキャンペーンはまだ行っているのか、施設の営業時間や定休日に間違いがないかなど、重点的に確認しましょう。

変更点があれば、最新情報にリライトしてくださいね。

自社の記事は多くの人々の目に留まるという自覚をもって、リライトすることが大事です。

効果④Webサイト全体の評価に悪影響を与える「低品質コンテンツ」が減らせる

SEOにおいて注意すべき点のひとつが、低品質コンテンツの存在です。

低品質コンテンツとは、ユーザーにとって価値が乏しい記事や検索意図を満たせていない記事のことです。

具体的には、以下のような特徴が挙げられます。

- 内容が薄い

- 重複が多い

- 情報が古い

- 誤情報を含む

このような記事がサイト内に多いと、ドメイン全体の評価が下がり、他の記事の検索順位まで悪影響を受けることがあります。

そのため、低品質コンテンツを減らすことはSEO全体の成果に直結する重要な取り組みです。

リライトは、低品質な記事改善できる有効な手段です。

検索意図に合うよう加筆修正したり、最新情報に更新したりすることで記事の価値を高め、結果としてサイト全体の評価を底上げできます。

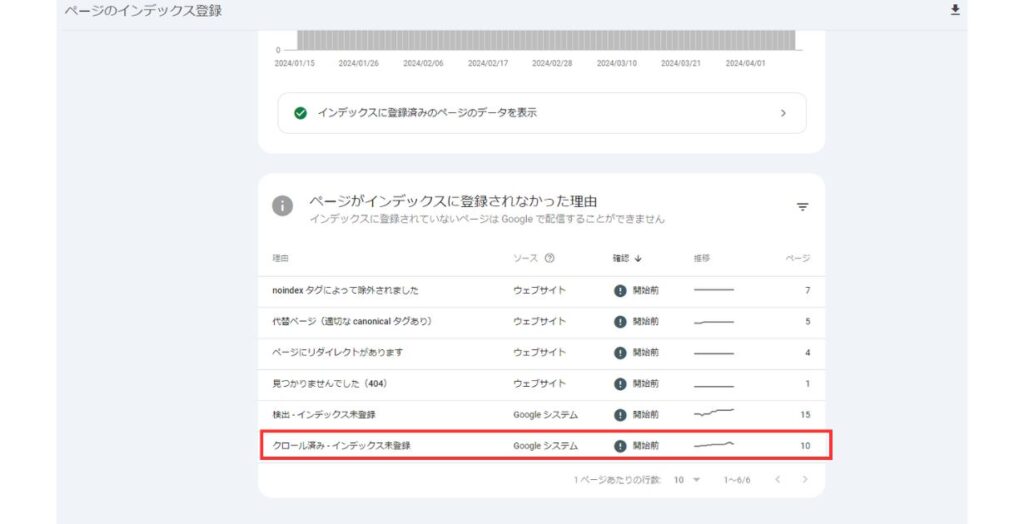

低品質コンテンツは以下のような方法で見つけ出すことができます。

- サーチコンソールの「クロール済み-インデックス未登録」記事

- 検索順位が低い記事

まず第一にリライトすべき低品質コンテンツは、Google Search Consoleで、「クロール済み-インデックス未登録」に分類されている記事です。

「クロール済み-インデックス未登録」に分類されている記事は検索エンジンにすでに認識されていますが、品質が低いといった原因で検索結果画面に表示(=インデックス登録)されていない記事です。

他の理由も考えられますが、低品質コンテンツである可能性が高いので記事のリライトを行うとよいでしょう。

数が多い場合は、削除やnoindex処理(検索エンジンに読み込まれないように設定する)を行うこともあります。

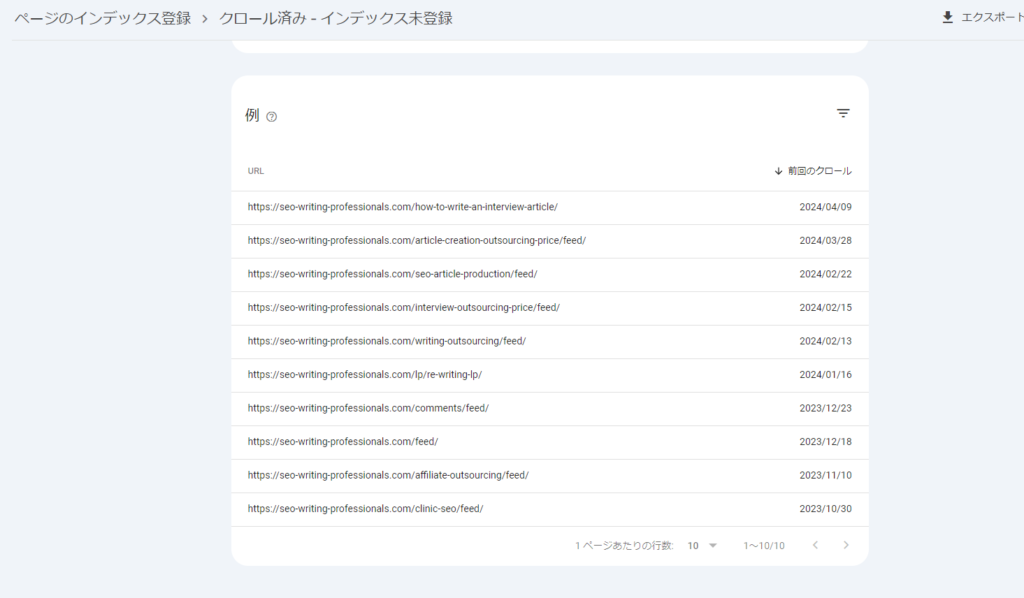

クロール済み-インデックス未登録記事の調べ方を見ていきましょう。

まず、Google Search Consoleを開き左側メニューの【ページ】をクリックしてください。

画面下部、「クロール済み-インデックス未登録」をクリックしてください。

以下のようにクロール済み-インデックス未登録の記事が見つけられます。

なお、「/feed/」となっている記事は、低品質コンテンツにあたらずサイトのフィードなので特に気にしなくてOKです。「/feed/」とついていない記事は、低品質コンテンツである可能性が高くリライトもしくは削除といった対応が必要です。

その他、公開からある程度日数が経っているのに検索順位が低い記事に関しても低品質コンテンツとみなされている場合があります。

記事内容を見直し、改善が必要であればリライトをしてみるのがおすすめです。

「目標順位の達成までリライトを続ける」という考え方が成功のカギ

リライトするときに心がけてほしいのは、1回リライトして成果が出なくてもあきらめないことです。

リライトに取り組むと必ずどこかで、「思ったように検索順位が改善しない」「むしろパフォーマンスが下がった」といったことが発生します。

そういったタイミングでリライトは意味がないと取り組みをやめてしまうメディアを多く見てきました。

しかしなかなか成果が出ないというタイミングでも、どうしても達成しなければいけない目標があるのなら、リライトを粘り強く続けることが大切です。

「目標順位の達成までリライトを続ける」という考え方を持って取り組むことで、競合性の高いキーワードでの1位表示など、大きな成功を手にすることができるでしょう。

ここまでして、リライトで検索上位を目指すのには、理由があります。

SEOにおいては、検索1位を獲ることが検索10位を獲ることに比べて、大きな価値があるのです。

検索1位の記事は検索10位の記事20ページ分の価値

SEOリライトの実施にあたって、検索順位の目標は基本的に1位を目指しましょう。

以下は検索順位別の記事クリック率のデータです。

| 順位 | クリック率 |

|---|---|

| 1位 | 8.17% |

| 2位 | 3.82% |

| 3位 | 2.43% |

| 4位 | 1.63% |

| 5位 | 1.11% |

| 6位 | 0.84% |

| 7位 | 0.67% |

| 8位 | 0.54% |

| 9位 | 0.52% |

| 10位 | 0.44% |

ご覧の通り、検索1位の記事のクリック率は10位の記事の20倍程度、つまり20倍程度の流入数なのです。

したがって、新規記事を公開して20ページ10位の記事を作るのと、1記事リライトして1位の記事を1ページ作るのはほぼ同等の価値があると言えます。(※対策する検索ボリュームが同程度と仮定した場合)

1位と2位でも大きな開きがあり、2~3倍程度流入数に差があります。

したがって、重要な記事のリライトにある程度時間を割いてでも、検索1位をとることは非常にコストパフォーマンスに優れた施策だと言えるのです。

SEOのリライトを進める流れ

SEOの施策の一環としてリライトする場合、基本的な流れがあるのでマスターしておきましょう。

リライトを進める手順は以下の4ステップです。

それぞれ簡単に解説します。

リライトする記事の選定

リライトにあたり、まずは対象となる記事を選定しましょう。

詳しくは後述していますが、以下の視点から記事選定を行います。

- キーワードの重要性

- 検索順位

- クリック率(CTR)

- 低品質コンテンツ

上記4つの視点を軸にリライトする記事を選定しましょう。

記事の分析・記事構成案の再考

リライトにあたり、いきなり執筆を開始するのではなく、記事の分析と記事構成案(プロット)の再考を行いましょう。

いきなり執筆から始めるよりもまずは、なぜ現在記事のパフォーマンスが優れていないのか、時間をかけて分析した方が質の高いリライトができます。

リライトの実施

作成したリライト構成案をベースに執筆を行いましょう。

文章の加筆・修正だけでなく、ユーザーにとって有益かどうかを念頭に置きながら、見出しの順序を変えたり、画像を追加したり、記事全体のUI/UXを改善したりといった施策も有効です。

ユーザーにとって最高の記事を作成しましょう。

効果測定

リライト実施後、期間を少し空けて効果測定を行いましょう。

リライトは新規で公開した記事に比べて、比較的すぐに効果が出るのも特徴です。

弊社では3日後、1週間後、1ヶ月後と期間を区切って効果を測定しています。

効果測定で結果が芳しくなければ再リライトのスケジューリング等を行いましょう。

以降の章では、各ステップで具体的に何をすればいいかについて詳しく見ていきます。

SEOに効果的なリライトのやり方を知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

STEP1:リライトすべき記事の選び方

まずはリライトする記事の選び方について紹介していきます。

リライト対象を選ぶ際によくある失敗は、「なんとなく順位が低い記事を片っ端から修正してしまう」ことです。

これでは効果の出にくい記事に時間を費やしてしまい、リソースを無駄にしてしまうリスクがあります。

効率よく成果を出すには、まずは優先順位づけが欠かせません。

例えば、自社にとって重要なキーワードをピックアップしたうえで、次のような視点で記事を選定するとリライトの効果が出やすくなります。

| 検索順位が8〜12位の記事 | ほんの少しの加筆修正で1ページ目上位に食い込める可能性大 |

|---|---|

| 検索順位が3位以上の記事 | タイトルやメタディスクリプションの改善でクリック率UP |

| CTRが平均より低い記事 | タイトルやメタディスクリプションの改善でクリック率UP |

このように「優先順位の高い記事」を的確に選び、軽微なリライトを積み重ねることで、効率的に全体のSEOパフォーマンスを底上げできます。

リライトする記事の選定は以下で紹介する4つの視点を軸に行ってください。

- キーワードの重要性から選ぶ

- 検索順位から選ぶ

- クリック率(CTR)から選ぶ

- 低品質コンテンツから選ぶ

上記に加えて、Google Search Consoleのバブルチャート機能を使った選び方についても紹介します。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

キーワードの重要性から選ぶ

リライトする記事の選定にあたり第一の視点は”キーワードの重要性”です。

SEOに取り組むにあたり、対策キーワードの優先度には大きな差があるのではないでしょうか。

例えば、BtoBのSaaS比較メディアであれば優先度が高いのは、「勤怠管理システム 比較」や「予約システム 価格」など、コンバージョンに近いユーザーが検索しているキーワードです。

反対に、「勤怠管理システムとは」などサービスの基礎知識を調べている段階のユーザーが中心のキーワードは、コンバージョンが発生しづらいので優先度が低いと言えるでしょう。

優先度が高いキーワードには、他にも以下のような例が挙げられます。

- ユーザーの検索意図がコンバージョン・購買に近いキーワード(BUYクエリ)

- 検索ボリュームが大きく多くの流入が期待できるキーワード

- サイトとして絶対に抑えておきたいキーワード など

このような優先度の高いキーワードに対策した記事は重点的にリライトすべきです。

SEOの目的(リード獲得・認知獲得)から逆算して、成果に直結するような優先度の高い記事をリライトしていきましょう。

検索順位から選ぶ

リライトする記事の選定にあたり第二の視点は、”検索順位”です。

冒頭にも述べた通り、検索順位が上昇すると大きく流入数が向上します。

弊社では検索順位を軸にして、以下のようにリライトする記事や実施する内容を決めています。

- 検索順位が8~12位の記事:リライトの優先度が高い。本文をリライトする

-

検索順位が8~12位(1ページ目ギリギリ)の記事は、リライトの優先度が高いです。

記事の本文をリライトしましょう。冒頭にも紹介した通り、8~12位の記事と1位の記事と20倍ほど流入数に差があります。

加えて、8~12位の記事は検索エンジンからある程度評価を得ているので、あと少しのリライトで上位表示できる可能性も高いです。

したがって、8~12位の記事はリライトのコスパが良く、優先的に対応すべき記事だと言えます。

- 検索順位が3位以上の記事:タイトルやメタディスクリプションをリライトする

-

検索順位が3位以上の記事は、タイトルやメタディスクリプションのリライトをしましょう。

3位以上に表示されている場合、記事の内容はすでに十分高品質だと検索エンジンに判断されていると考えられます。

さらなる上位表示に必要なのは記事を読んだユーザーの良好なエクスペリエンスデータ(滞在時間が長い、記事内でアクションを起こしているなど)を集めるのみという場合が多いです。

したがって、タイトルやメタディスクリプションのリライトによりクリック率を改善し、流入数を増やすことで効率よく上位表示が狙えます。

- その他の検索順位の記事:他の視点から見て優先度が高いならリライトをする

-

8~12位、3位以上以外の記事に関してもリライトしてはいけないというわけではありません。

検索順位以外の3つの選定基準から優先度が高いと判断した場合は積極的にリライトを行いましょう。

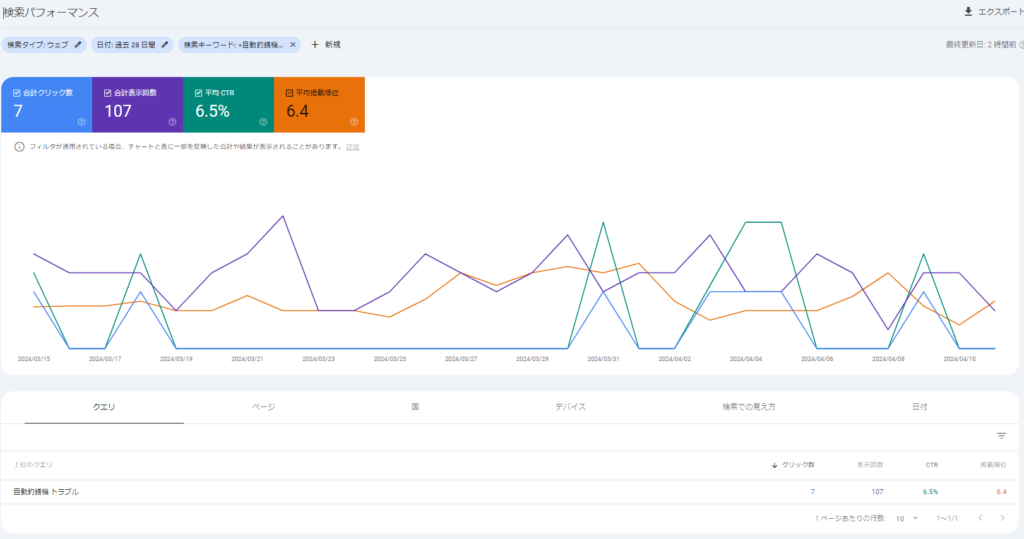

クリック率(CTR)から選ぶ

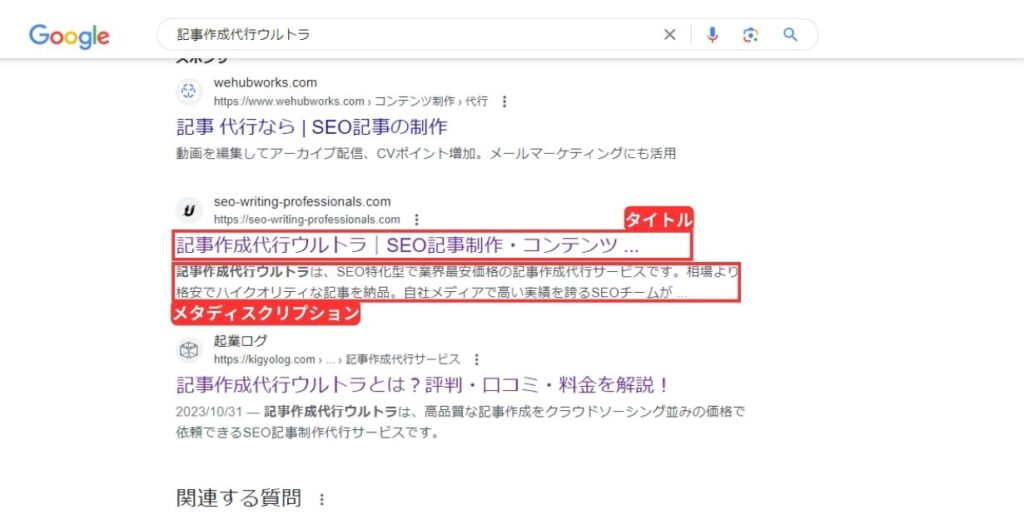

順位はある程度高いが、クリック率(CTR)が平均値より高くない記事は「タイトル」と「メタディスクリプション」のリライトの対象です。

なお、SEOにおけるクリック率とは、検索結果ページに表示されたWebサイトが、ユーザーにクリックされた割合のことです。

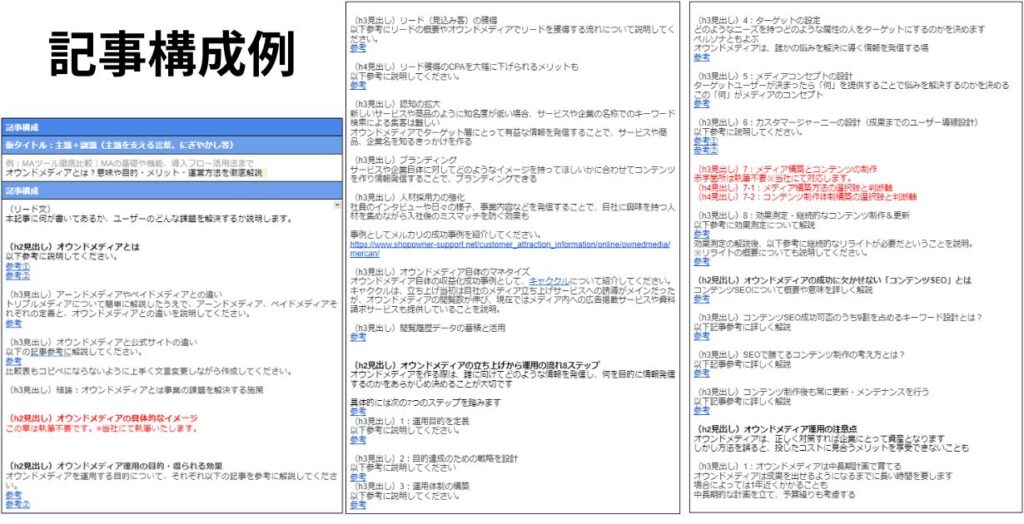

検索結果ページには、以下のように各記事の「タイトル」と「メタディスクリプション」だけが表示されるため、クリック率が低い場合は、この2つを改善する必要があります。

クリック率が低いかどうか判断するには、平均クリック率の統計データが役立ちます。

2度目の登場ですが、下記の順位別クリック率データの表を参考に、該当の順位に達しているのに平均より低い場合はリライトを検討しましょう。

| 順位 | クリック率 |

|---|---|

| 1位 | 8.17% |

| 2位 | 3.82% |

| 3位 | 2.43% |

| 4位 | 1.63% |

| 5位 | 1.11% |

| 6位 | 0.84% |

| 7位 | 0.67% |

| 8位 | 0.54% |

| 9位 | 0.52% |

| 10位 | 0.44% |

ただし、平均クリック率データは変動していたり、ジャンルによって大きく違っていたりするため、あくまで目安として用いるようにしてください。

タイトルやメタディスクリプションをリライトした結果のクリック率の変化をデータとして蓄積していくことが重要です。

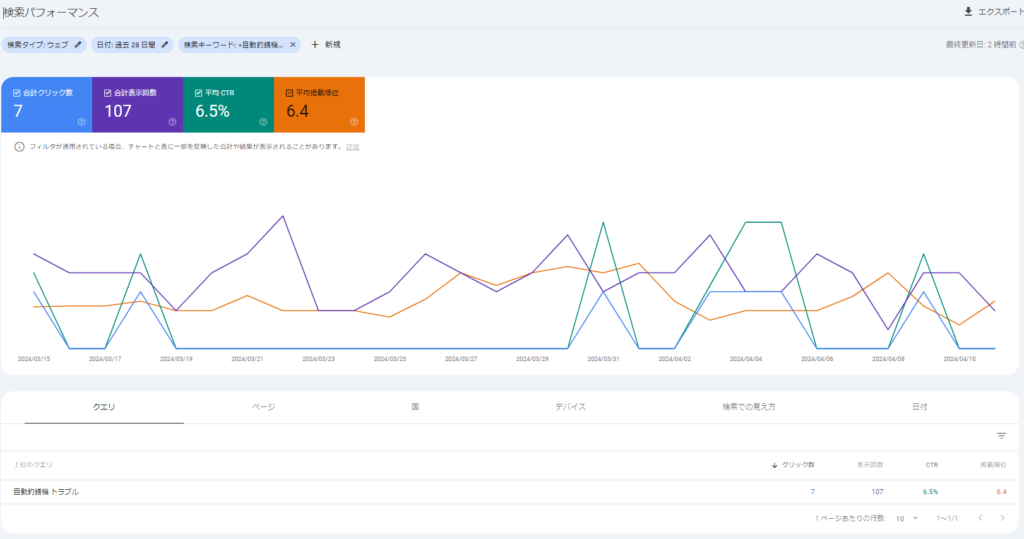

また、公開済みの記事のクリック率の調べ方もご紹介します。

記事のクリック率は、Google Search Consoleで調べられます。

サーチコンソールにクリック率を知りたい検索キーワードを入力してください。

すると以下のように、キーワードでの検索順位やクリック率(平均CTR)が調べられます。

なお、クリック率の高いタイトルやメタディスクリプションの作り方について詳しくは下記の記事をご覧ください。

低品質コンテンツを選ぶ

低品質コンテンツも先述の通り、他の記事の順位に悪影響を与えるので優先的なリライト対象です。

「リライトの効果④ドメイン全体の評価に悪影響を与える低品質コンテンツが減らせる」の箇所で紹介した通り、下記の2種類の方法で低品質コンテンツを見つけ出し、リライトしましょう。

- サーチコンソールの「クロール済み-インデックス未登録」記事

- 検索順位が低い記事

低品質コンテンツが100記事以上あるなど、リソース的に対応しきれないほど多くある場合は、記事の削除もしくはnoindex処理も選択肢になってきます。

渡邉

渡邉低品質コンテンツによる悪影響は大きいので、せっかく作った記事でも削除やnoindexをした方が良い場合も多いです。

ただしサイトとして必要な記事は削除せず、noindexで留めるようにご注意ください。

なお、noindexについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

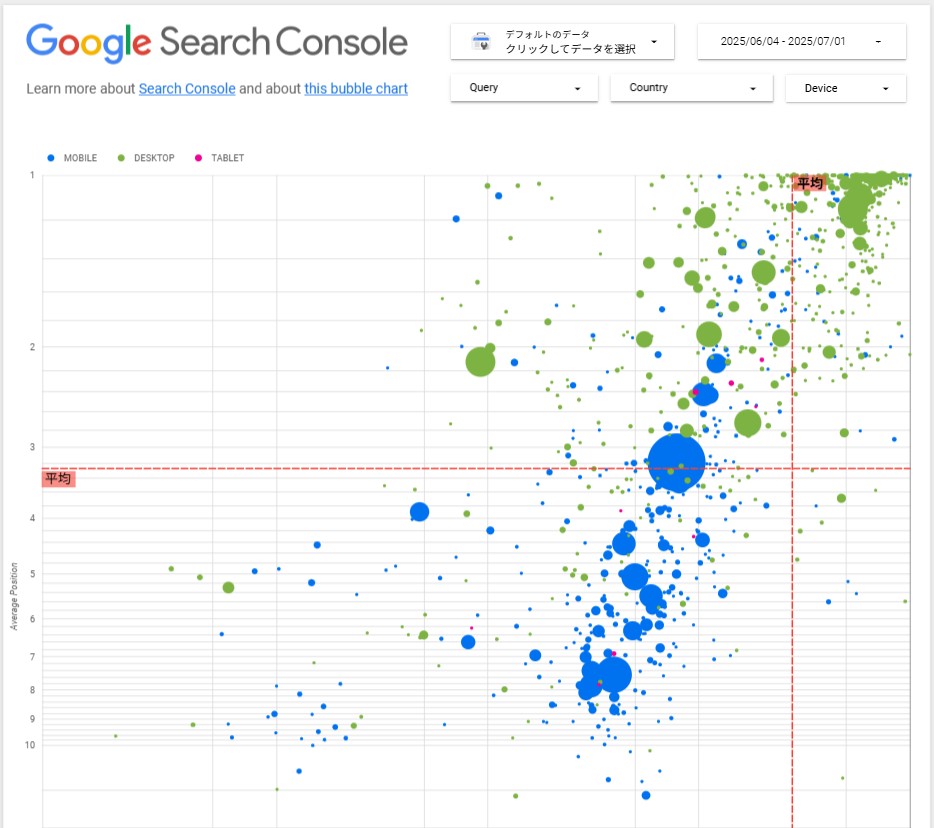

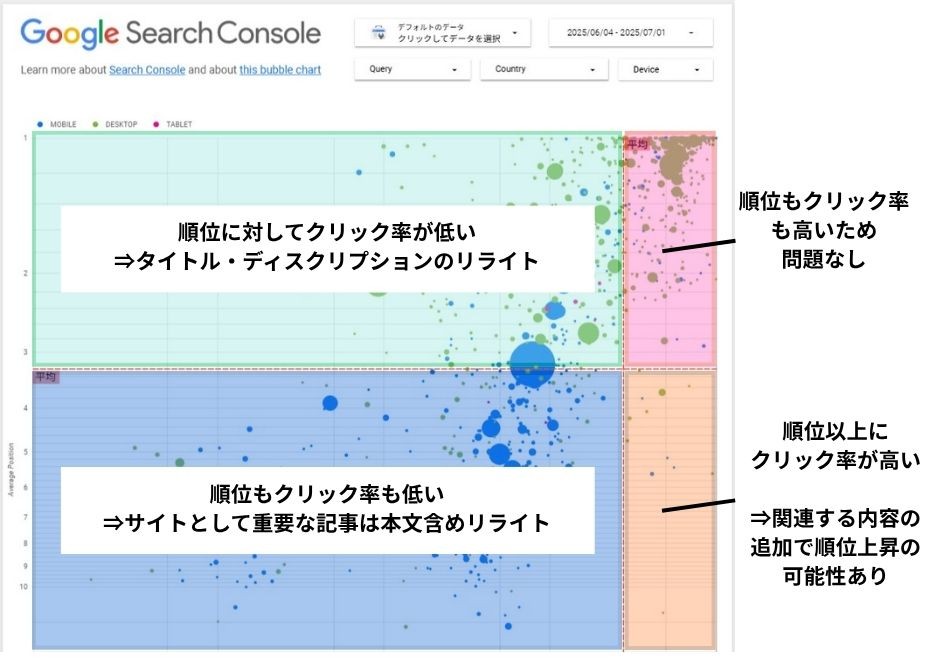

Google Search Consoleのバブルチャート機能を使って選ぶ

あまり知られていない方法ですが、検索順位やクリック率を軸にリライト対象記事を選ぶ際に、Google Search Consoleのバブルチャート機能の使用が便利です。

以下のようにクエリが、順位(縦軸)とクリック率(横軸)でバブルチャート化されます。

平均値が線で表示されるため、リライト対象のクエリを以下のように判断することができます。

以上のように、バブルチャートの場所に応じて、リライト対象クエリ(記事)を判断することができます。

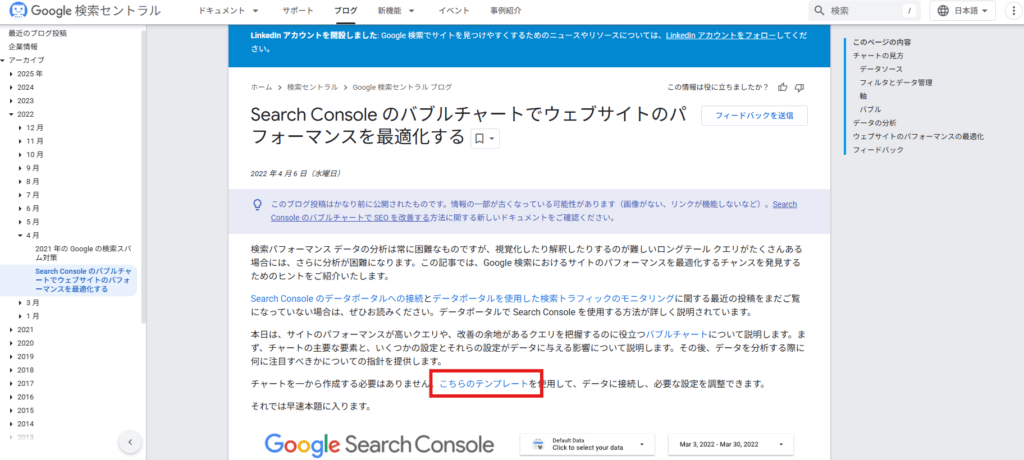

バブルチャートの作成方法は以下の通りです。

まず、Googleが公式に提供しているバブルチャートのテンプレートにアクセスします。

Google検索セントラルの該当ページにアクセスしたのちに、下記写真の位置の「こちらのテンプレート」をクリックします。

テンプレートを開くと、データ連携の画面が表示されます。

- 右上の「編集して共有」をクリックします。

- 「データソースを追加」というウィンドウが表示されたら、「Search Console」を選択します。

- 連携したいサイトのプロパティを選び、「URLのインプレッション」テーブルを選択して右下の「追加」ボタンをクリックします。

- 「このレポートにデータを追加しますか?」という確認画面が表示されたら、「レポートに追加」をクリックします。

データ連携が完了すると、自動的にあなたのサイトのデータに基づいたバブルチャートが表示されます。

- 縦軸 (Y軸): 平均掲載順位 (Average Position)

- 横軸 (X軸): クリック率 (Site CTR)

- バブルの大きさ: クリック数 (Clicks)

- バブルの色: デバイスカテゴリ (PC、モバイル、タブレット)

このチャートにより、「掲載順位は高いのにクリック率が低いクエリ」や「クリック数は多いが、もう少しで上位表示できそうなクエリ」などを直感的に見つけることができます。

STEP2:リライト対象記事の分析・記事構成案の再考

リライトを進めるにあたり、いきなり執筆を始めるのではなく、改めて記事やユーザー検索意図の分析と記事構成案の再考を行いましょう。

記事構成案の再考は新規でSEO記事を制作する際とほぼ同じ方法ですが、リライトではユーザー閲覧データの活用ができる点から、少しだけやり方が異なります。

それでは詳しく見ていきましょう。

データを活用しながらリライト対象記事の構成案(骨子)を練り直す

データを分析して、記事の構成案を見直していきましょう。

以下で方法論を解説していますが、あくまでユーザー満足度を高めるにはどうすればいいかということを念頭に置いて記事構成案を検討してください。

記事構成案の再検討は以下のステップで進めます。

- キーワードの再調査

- 記事に流入しているユーザーの検索キーワードを調査

- 上位記事の内容を再分析

- 上位記事のリライト内容を調査

- ターゲット・ペルソナの再定義

- ユーザーの検索ニーズを再定義

- 記事ゴールの再定義

- ゴール達成までに必要な要素の整理

- 構成案(骨子)を練り直す

それぞれ詳しく見ていきましょう。

対策キーワードと関連キーワードの再調査

新規記事制作時にも行われているかと思いますが、改めて対策キーワードと関連キーワードを調査してみましょう。

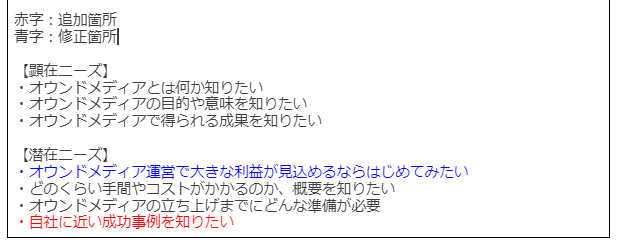

①メインの対策キーワードとサブの対策キーワードを洗い出して整理する

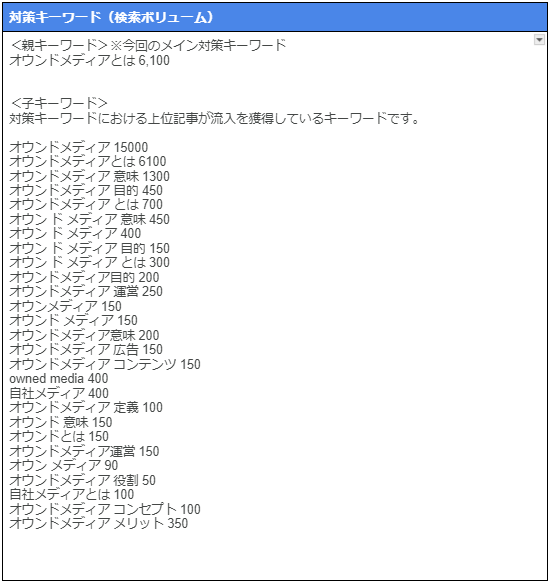

対策キーワードでは、メインのキーワード(当社では親キーワードと呼んでいます)に加えて、同じ記事で上位表示・流入が期待できそうなサブのキーワード(当社では子キーワードと呼んでいます)も見つけることが大切です。

例えば、「オウンドメディア」とは「オウンドメディアとは」というキーワードに対策する記事を作る場合、「オウンドメディア 意味」「オウンドメディア 目的」など、検索意図が近いキーワードもサブの対策キーワードとして同じ記事内で対策するようにしましょう。

以下は事例です。

サブの対策キーワードとして、洗い出した内容が記事内に含まれていなければリライトで加筆しましょう。

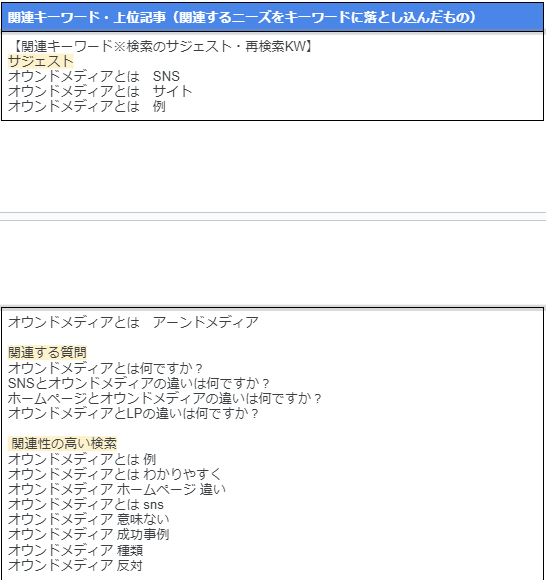

②関連キーワード・サジェストキーワードを調査する

記事に関連するキーワードやサジェストキーワードの調査も行いましょう。

検索結果画面に出てくる「サジェストキーワード」や「関連する質問」、「関連性の高い検索」を以下のようにメモしておくとよいでしょう。

関連キーワードから、ユーザーが何を知りたがっているか考えてみてください。

各キーワードの検索意図を考えて記事内容をリライトするヒントにしましょう。

特に「関連する質問」、「関連性の高い検索」は再検索キーワードと呼ばれ、以下のような内容が含まれます。

- 検索結果の記事を読んでユーザーがさらに知りたくなった内容に関連するキーワード

- 検索結果では疑問が解決できず再度検索した際にユーザーが使ったキーワード

- 目的の情報にたどり着きやすいようにグーグルが提案しているキーワード など

記事に競合では書かれていない再検索キーワードの情報を盛り込むことで、ユーザーが自社のサイト内で疑問解消に成功する可能性が高まる場合もあります。

現在の記事で触れられていなければ、リライト時に加筆しましょう。

記事に流入しているユーザーの検索キーワードを調査

リライトでは、記事が既に公開済みなのでデータを活用して構成を再検討することができます。

第一に活用可能なデータは、流入しているユーザーがどんな検索キーワードを調べて記事にたどり着いたかです。

記事には、メインの対策キーワード以外からも様々な検索キーワードでユーザーが流入しています。

流入しているユーザーが検索したキーワードに関連する内容が記事内に充実していない場合は、加筆するとよいでしょう。

ユーザーの満足度が高まり、検索順位の向上が期待できます。

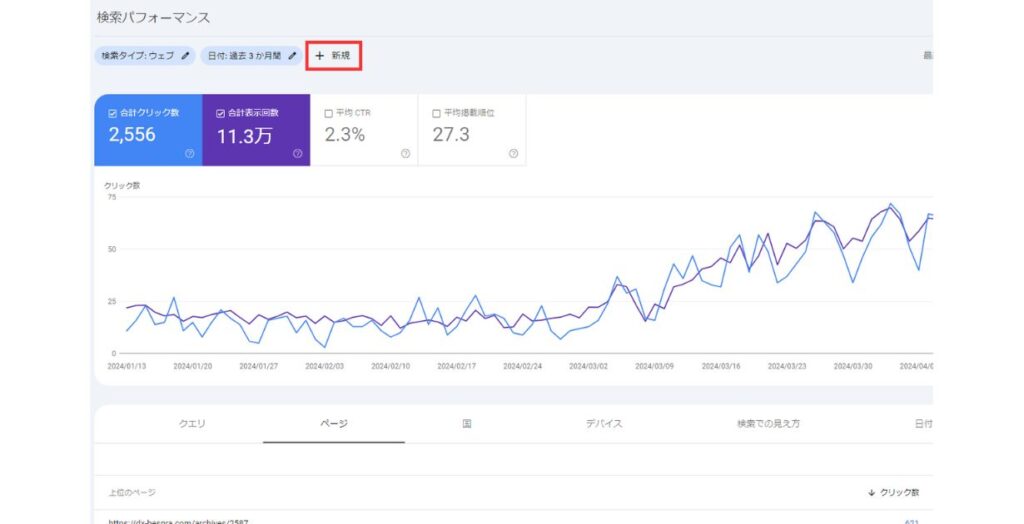

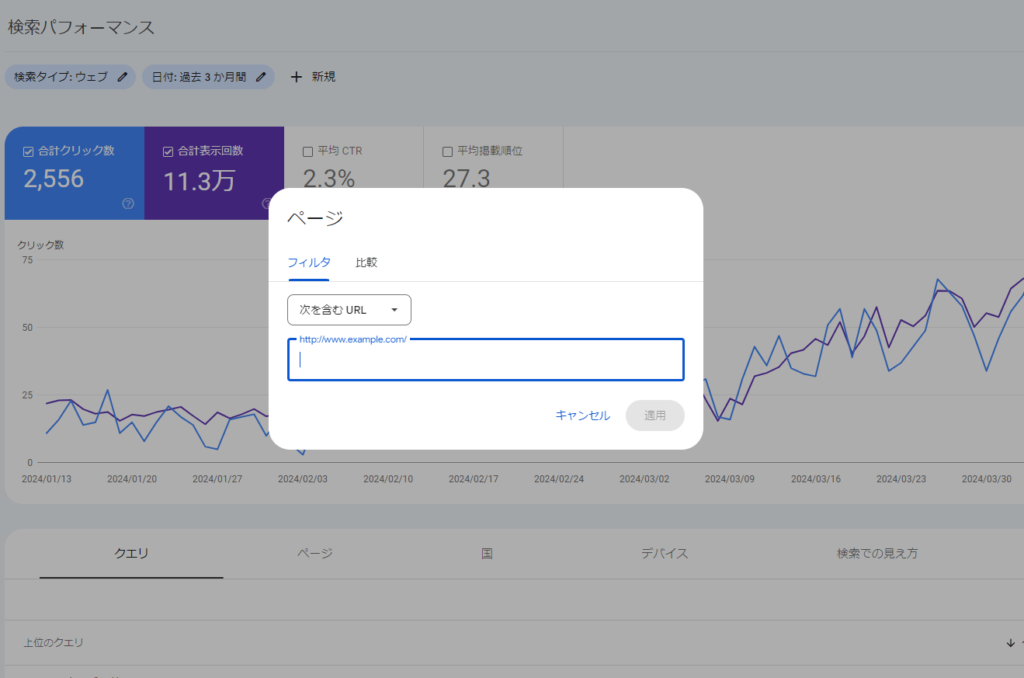

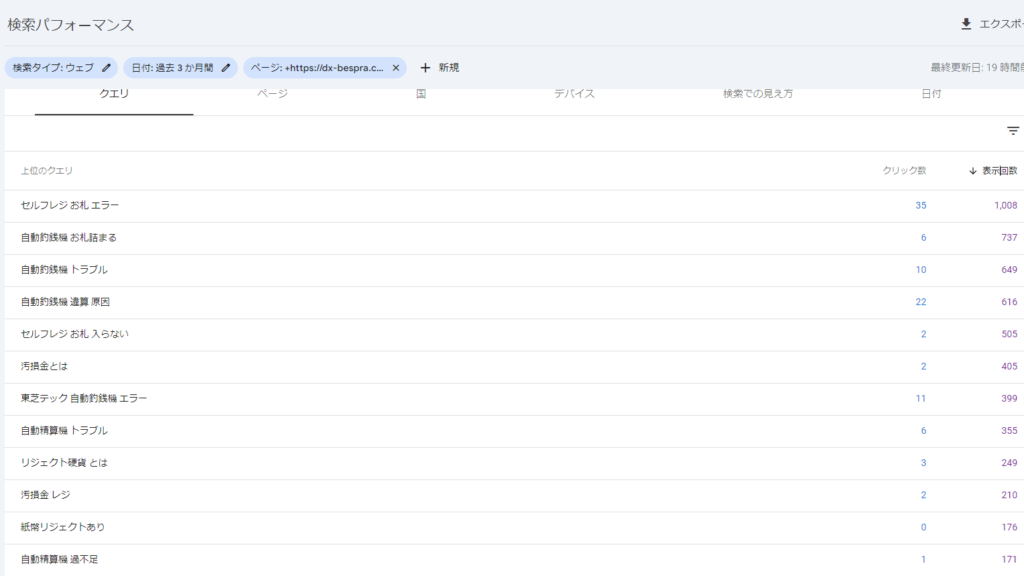

記事に流入しているユーザーの検索キーワードは、Google Search Consoleを使って調査可能です。

記事に流入しているユーザーの検索キーワードの調査方法(クリック/タップで展開します)

Google Search Consoleを開き、左側メニューの「検索パフォーマンス」をクリックしてください。

画面上部の「+新規」をクリックして、調べたい記事のURLを入力してください。

以下のように、対象ページに流入しているユーザーの検索キーワードが一覧表示されます。

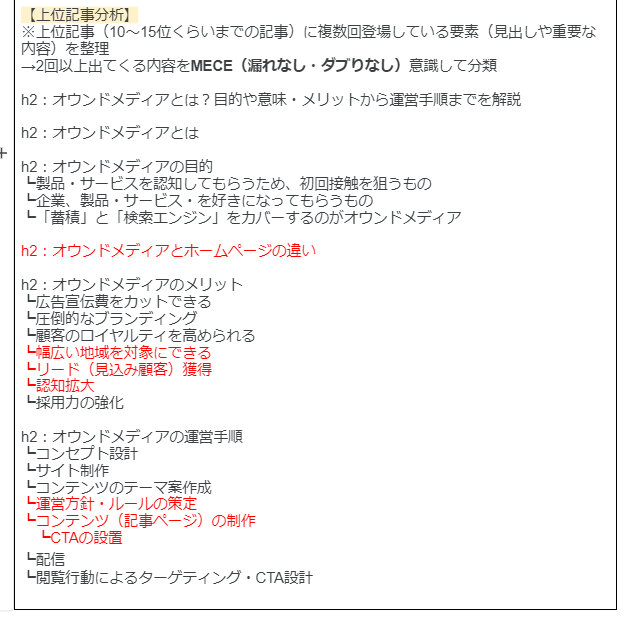

上位記事の再分析

次に対策キーワードで上位表示されている記事を分析しましょう。

多くのメディアで、新規制作時にも上位記事分析を行っているかと思いますので、再分析になります。

上位記事はすでに対策キーワードで上位が獲得できていることから、ユーザーの知りたい内容が記載されている可能性が高いです。(※競合の全くいないキーワードではそうでない場合もあります。)

したがって上位記事の記載内容を整理・分析することで、ユーザー検索ニーズを調べる大きなヒントとなるのです。

上位記事分析では、検索上位10~15位くらいまでの記事で複数回登場している要素を抽出し、MECE(漏れ無し・ダブり無し)を意識して整理しましょう。要素とは、見出し単位の内容に加えて本文で複数回登場している内容も含みます。

すでに新規記事制作時に、実施されている場合は以下のように抽出しきれていなかった要素だけ赤字で追加するなど、時間をかけずに実施しましょう。

また、上位記事を分析しながら、ユーザーの検索意図も考えることが大切です。

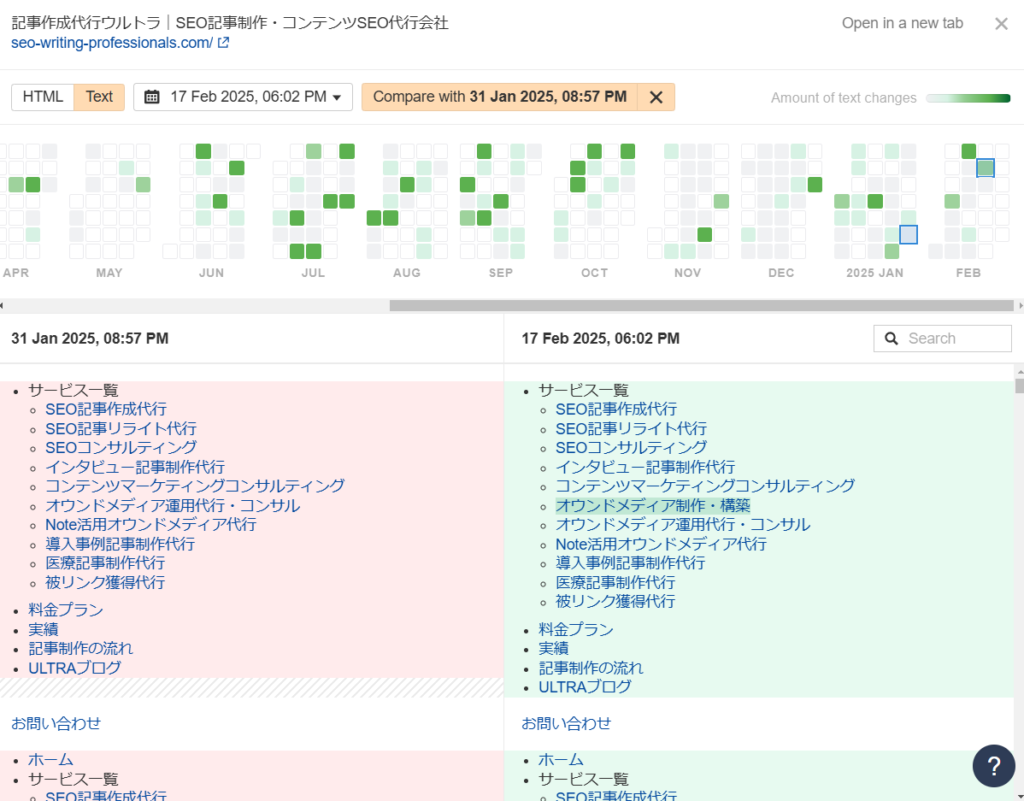

上位記事のリライト内容を調査

検索順位が以前より上昇している記事などがあれば、リライトが行われている可能性が高いので、リライト内容を調査してみましょう。

順位が上昇しているということは、実施したリライトがGoogleに高く評価されている可能性が高いです。

大きなヒントが隠されている場合も多いので、ぜひチェックしてみてください。

目検でどんなリライトを調べるのもいいですが、ツールを利用することでより効率的に調査可能です。

AhrefsというSEOツールを使用すれば、以下のように調べたい記事のリライト実施タイミングやその時のリライト内容が調査できます。

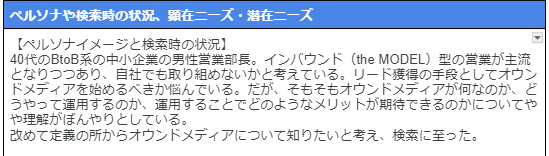

ターゲット・ペルソナの再定義

記事を読むターゲットやペルソナも再定義しましょう。

上位表示ができていない=設定したターゲット(ペルソナ)がズレている可能性があります。

改めて、検索キーワードや上位記事から見えてくるターゲット像を見直しましょう。

そのうえで、以下のように、検索時の状況を文章にするのがおすすめです。

以下の画像のようにどんな人物がどういった経緯で検索に至ったかを深堀して考えましょう。

以下のポイントをおさえておくことで、リライト時の大きなヒントとなります。

- ペルソナの人物像

- 検索に至った背景

- 検索している内容に関する知識レベル

上記の内容をしっかりと考えたうえで、以下の点から公開されている記事を振り返ってみましょう。

- ペルソナの知りたい内容が記載されているか

- ペルソナに合った文体になっているか(BtoCの記事なら話口調でなど)

- 説明の順序や丁寧さはペルソナの知識レベルに合っているか

意外と上位表示できない記事には「3. 説明の順序や丁寧さはペルソナの知識レベルに合っているか」という点が欠けています。

例えば、「勤怠管理システムとは」というキーワードと「勤怠管理システム おすすめ」というキーワードを検索しているユーザーの知識レベルには差があることはわかりでしょうか。

- 勤怠管理システムとは:勤怠管理システムを知らないので基礎知識から丁寧に説明

- 勤怠管理システム おすすめ:基礎知識は理解しているのでいきなりおすすめサービスを紹介

上記のように、ペルソナの知識レベルに応じて記事の順序や説明の丁寧さを見直してみましょう

ユーザーの検索ニーズを再定義

ここまでの分析や調査をもとにユーザーの検索ニーズを再定義しましょう。

SEOで上位表示できる記事は、ユーザーの検索ニーズに包括的にこたえられる最良の記事です。

新規記事制作時に定義した検索ニーズにズレがないかどうか改めて考えてみましょう。

検索ニーズは、「顕在ニーズ」「潜在ニーズ」の2つの視点から分析するのがおすすめです。

- 顕在ニーズ:ユーザー自身が気づいている表層的なニーズ

- 潜在ニーズ:ユーザー自身も気づいていない心の奥のニーズ

それぞれ、ここまでのキーワード分析や上位記事分析の内容から以下のように箇条書きで整理してください。

新規記事制作時に実施している場合は、不足している箇所の追加やズレている箇所の修正だけ行いましょう。

検索ニーズは、MECE(漏れなし/被りなし)かつ深堀して考えることが大切です。

記事ゴールの再定義

EOで記事を掲載する目的は、検索順位を上げることや流入を獲得することだけではありません。

資料請求や商品購入など、必ずその先のゴールがあるはずです。

記事を読んだユーザーにどうなってほしいのか、どのようなアクションを起こしてほしいのか、記事のゴールがズレていないか再確認しましょう。

記事毎に正しいゴールが設定できれば、コンバージョン数の増加など成果向上が期待できます。

以下のように、文章で定義するのがおすすめです。

ユーザーの得られる成果、読了後の状態、起こしてほしいアクション(ホワイ

ゴール達成までに必要な要素の整理

こまでの内容を総合して、再定義したゴール達成までに必要な要素を整理しましょう。

リライト記事構成の大枠としての役割も果たします。

以下のようなポイントを意識しながら、要素を整理しましょう。

- ターゲット(ペルソナ)の知りたい内容を網羅する

- ターゲットに合った説明の順序となるように要素を並べ替える(特に知りたい内容を前に)

- 定義したゴールにたどり着けるような記事の流れにする

- 自社独自の情報が盛り込む

この内容は、実際のリライト構成のもとになる内容です。

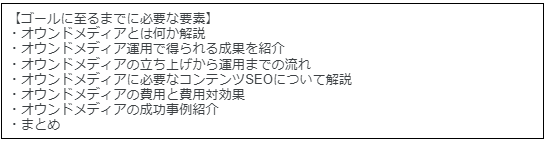

構成案(骨子)を練り直す

ここまでの内容を踏まえて、記事構成案を練り直しましょう。

以下の記事構成例のように、見出しや見出し毎に執筆する内容を記載してください。

すでに新規制作時の構成案がある場合は、修正箇所と加筆箇所だけを追加する形でOKです。

弊社では修正箇所(順番を変えた場合なども)を青字、加筆箇所を赤字で記載しています。

記事構成を練り直す中で以下の点がカバーされているかどうかも確認してください。

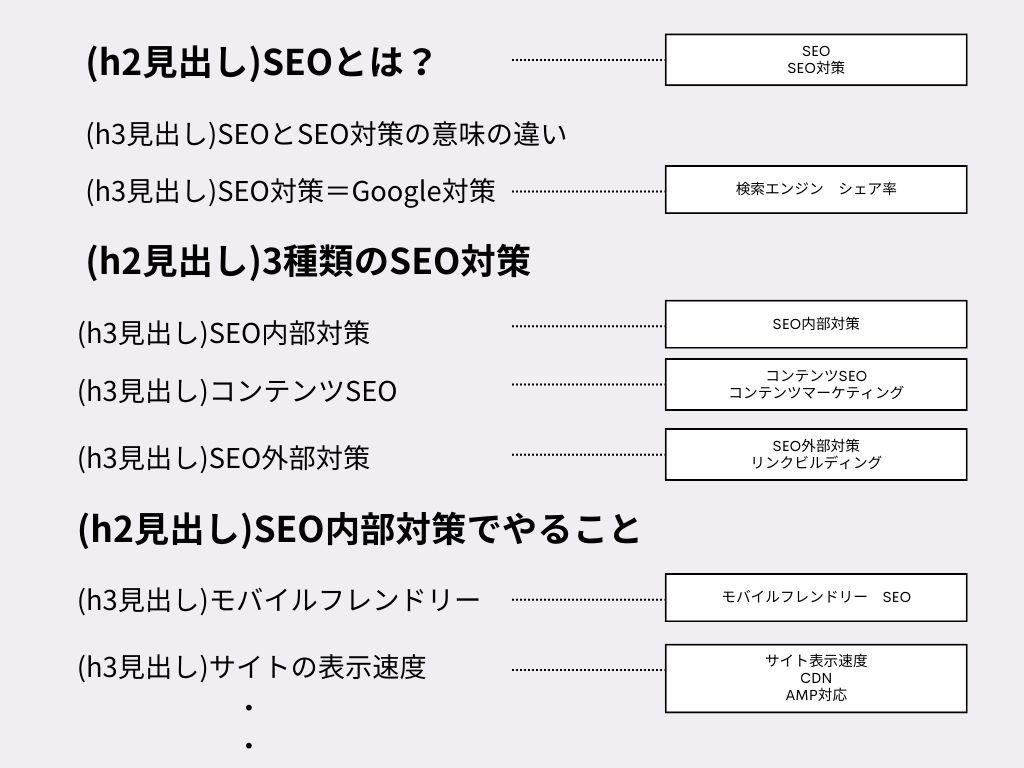

- h2見出しの文章前半に自然な形でキーワードが含まれているか

- 権威性のある引用・参考記事は記載されているか

記事構成の練り直しはリライトの成果を大きく左右する重要な工程です。

しっかりと時間をかけて進めましょう。

当社では重要記事の場合、編集会議を設け構成の練り直しに5~6時間程度費やすこともあります。

記事構成案の作成方法について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

記事構成の練り直しを行う際に重点的にチェックしてほしい箇所

記事構成の練り直しを進める際に、重点的にチェックしてほしい箇所がいくつかあります。

以下の項目を意識して、リライト構成案を検討するようにしましょう。

- 検索ユーザーの知りたい情報が包括的に盛り込まれているか

- ユーザーにとってわかりやすい記事となっているか

- 十分な独自情報や専門的情報の提供があるか

- タイトル・ディスクリプション・見出しに対策キーワードは含まれているか

それぞれ詳しく見ていきましょう。

検索ユーザーの知りたい情報が包括的に盛り込まれているか

記事に検索ユーザーの知りたい情報が包括的に盛り込まれているかどうかチェックしてください。

SEOで上位を獲得するためには、検索を行っているユーザーが知りたいことを網羅する必要があります。

上位表示ができていない記事は、ユーザーの知りたい情報がカバーしきれていないと検索エンジンに判断されている可能性があるので、ユーザーニーズを掘り下げながら抜けている情報がないかチェックしてみましょう。

ユーザーにとってわかりやすい記事となっているか

ユーザー目線で読んでわかりやすい記事になっているか確認しましょう。

ユーザーにとってわかりやすい内容でないと、満足度が下がり評価の低下につながってしまいます。

ターゲットとするペルソナに合わせて説明の順序や丁寧さを調整し、ユーザーファーストな記事を制作してくださいね。

また文章だけでなく、画像や動画を使って説明を補強していくアプローチも検討するとよいでしょう。

その他、記事のUI/UXにも焦点を当て、読みやすい記事となっているかどうかも確認してみてください。

十分な独自情報や専門的情報の提供があるか

他のサイトに書かれている情報をまとめるだけでなく、オリジナルの内容が盛り込まれているかチェックしましょう。

昨今、生成AIの台頭により、Googleは独自性のある記事に対して評価を高めています。

AIで作られたオリジナリティの無い記事ばかりになっている現状を危惧し、独自性のある記事の順位を高め、反対に大量生産された低品質な記事は検索結果から消えていっているのです。

したがって、記事にはユーザーにとって有益な独自情報・専門情報を積極的に盛り込んでいきましょう。

独自情報には以下のような例があります。

- 自社にしか打ち出せないトピックに関する情報

- まだ誰も調査していないデータ(すでにあるものよりも新しいデータ)

- アンケート結果

- 自社の考え方・主張

- 他社より詳しいトピックに対する掘り下げ

- 他社と違う視点でトピックを掘り下げ など

ユーザーの満足度を高められる独自情報が盛り込めないか検討してみましょう。

タイトル・ディスクリプション・見出しに対策キーワードは含まれているか

タイトルやディスクリプション、見出しにちゃんと対策キーワードが含まれているか確認してください。

対策キーワードを含めるのに(自然に)、含んでいないのは、SEO記事制作のノウハウが身についてきた中級者に意外とありがちなミスです。

検索エンジンは引き続き、タイトルや見出しに含まれたキーワードを見て、ページと検索キーワードの関連性を判断しています。

ユーザーファーストやオリジナリティにこだわりつつ、基本中の基本である「キーワードを含む」というのを忘れないようにしましょう。

- SEOで高い成果が出せる外注先に記事制作を依頼したい

- クラウドソーシングは管理が大変で品質もムラがある

- SEO特化型の記事作成代行業者は高いし最低記事数の縛りがある

現在、上記のようなお困りごとがありましたらぜひとも私たち記事作成代行ウルトラへご相談ください。納品した記事の約40%が検索1位を獲得している業界屈指のSEOチームが成果に直結する記事を業界最安級の価格で提供します。さらに最低記事数や契約期間の縛りなく1記事からご依頼いただけます。

お問い合わせはこちらSTEP3:リライト(執筆)の実施

記事構成案がまとまったところで、いよいよリライト(執筆)の実施です。

以下のSEO記事を構成する要素別に押さえておきたいポイントをまとめましたので、参考にしてください。

- タイトル

- メタディスクリプション

- リード文

- 見出し

- 記事本文

- 内部リンクの設置

- 記事デザイン

- 画像

それぞれ詳しく見ていきましょう。

タイトル

まずはタイトルについて、プロが重視しているリライトのポイントを解説します。

タイトルは記事のクリック率に影響を与える非常に重要な要素なので、しっかりと正しい付け方(書き方)を理解しましょう。

タイトルのリライトのポイントは以下の通りです。

対策キーワードを入れる

STEP2:記事構成の章でも述べましたが、対策キーワードは必ずタイトルに入れましょう。

検索エンジンは記事内容を判断する際に重点的にタイトルを見ています。

したがって、タイトル内に上位表示させたいキーワードを盛り込むことは必須だと言えるでしょう。

また、メインの対策キーワードだけでなく、サブで対策したいキーワードも盛り込むのがおすすめです。

※記事内で関連の内容に触れていれば

サブで盛り込んだ対策キーワードでも上位表示が期待できます。

メインの対策キーワードはタイトルの左側に

記事の主題となるメイン対策キーワードは、タイトルの左側に入れましょう。

理由は、検索エンジン・ユーザー共に、左側に比重を置いてタイトルを読み取るからです。

サジェストや関連キーワードからサブの対策キーワードを洗い出し盛り込む

サジェストキーワードや関連キーワードのうち、記事内で触れているものをサブの対策キーワードとしてタイトル内に盛り込むのもおすすめです。

リライトの段階では、STEP2で解説した記事に流入したユーザーが検索しているキーワードも候補になります。

サブの対策キーワードの優先度は検索ボリューム(月間検索数)やコンバージョンへの近さなどから決めるとよいでしょう。

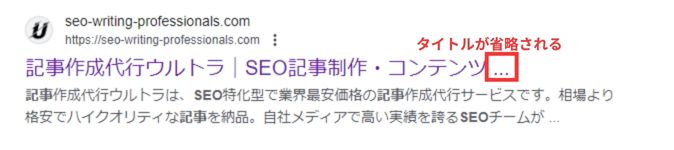

タイトルの文字数はユーザーデバイスに合わせて30~32文字か40文字程度に

タイトルの表示可能文字数はパソコンとスマホでそれぞれ以下の通りです。

- パソコン:30~32文字

- スマホ:36~41文字

弊社では、タイトルの文字数は基本的に30~32文字を推奨しています。

ただし、ユーザーがほとんどスマホ利用者の場合、40文字程度になってもOKです。

文字数が多いとタイトルが検索結果で以下のように[…]で省略されてしまいます。

中途半端な位置で切れてしまうこともあり、クリック率の低下につながるリスクもあるので、タイトルはGoogleが表示してくれる文字数に合わせるようにしましょう。

※文字数が多くなくても、Googleの判断で省略されてしまうことがあります。

文字数を範囲内に収めることでタイトルが狙い通りに表示される可能性が高まります。

ユーザーニーズに沿った内容が書かれていることがわかるタイトルをつける

ユーザーニーズ(検索意図)に沿った内容が書かれた記事だということが、一目でわかるようなタイトルをつけましょう。

ユーザーは必ず何かしらのニーズを持ってネット検索しています。

したがって、自身の疑問や課題が解決できる記事であることがわかるタイトルでないとクリックしてもらえません。

分析したユーザーニーズに基づき、タイトルを考えましょう。

パワーワード(あおり文やにぎやかし)を使う

ユーザーの興味を引くようなパワーワードを活用するのもおすすめです。

以下は、パワーワードの例です。

<ポジティブな言葉:>

- サルでもわかる

- 絶対

- 圧倒的

- ~すぎる

- 必見

- パーフェクトガイド

- 完全網羅

- サルでもわかる

- 2024年最新版 など

<ネガティブな言葉>

- 知らなきゃやばい

- まだ知らないの?!

- 知らないと損する

- 絶対にやってはいけない

- 失敗しがちな など

パワーワードは他にも多くありますので、記事に合ったものを見つけて追加してみましょう。

数字を使う

定性的な表現よりも、定量的な表現の方がユーザーの関心を惹きやすく信頼も得られやすいので、タイトル内では積極的に数字を使うのも効果的です。

以下のように数字に置き換えましょう。

- 何倍にも⇒5倍に

- 大幅に削減⇒70%削減

- おすすめのSEOツール特集⇒おすすめのSEOツール10選

- すぐに理解できる⇒5分で理解できる など

数字には記事の魅力やタイトルのインパクトをより具体的に伝えるパワーがあります。

積極的に活用していきましょう。

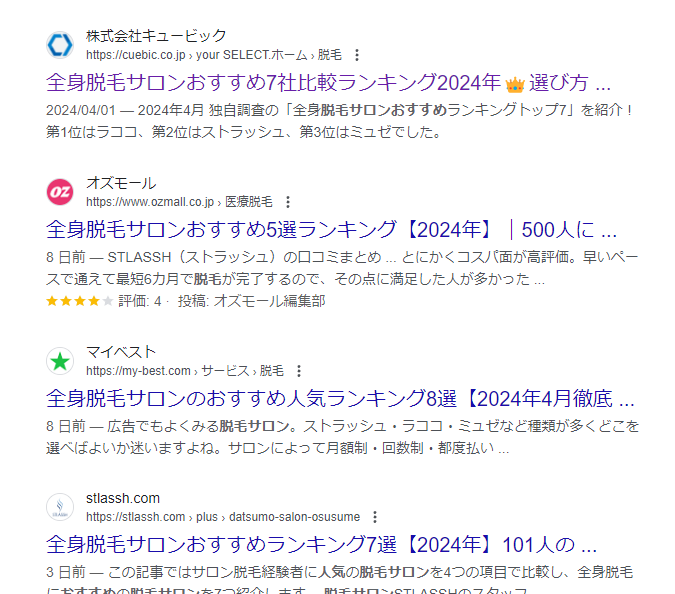

絵文字や記号を使う

絵文字や記号を使うことで、他社の記事より目立つタイトルにすることができます。

特に絵文字は使っているメディアが少ないので、有効です。(BtoBのメディアでは使いにくいですが)

例えば、最難関キーワードのひとつである「脱毛サロン おすすめ」で長期的に1位を獲得している下記の記事は、タイトルに「👑」の絵文字を使用しています。

👑が印象的なので、他の記事よりタイトルが目立っていますね。

記号に用いるなら、【】(かぎ付きかっこ)も人気です。

以下のように検索結果画面で目立つタイトルが作成可能です。

【2024年最新版】勤怠管理システムおすすめ30選比較ランキング

タイトルの付け方の主なポイントは以上の通りです。

SEOに強いタイトルの付け方についてもっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

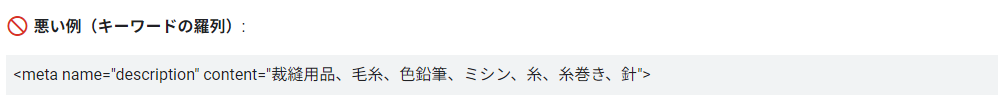

メタディスクリプション

メタディスクリプションのリライトは以下のポイントをおさえて進めていきましょう。

ユーザーのニーズに応えた記事内容だということを示す

メタディスクリプションでもタイトルと同様に、ユーザーのニーズ(=知りたい情報)に応えた記事内容だということを示す必要があります。

ディスクリプションはPCで120文字程度、スマホで50字程度表示されるので、タイトルよりも丁寧な文章で記事内容を記載してみてください。

キーワードの羅列は、Googleから避けるように明言されていますので、ご注意くださいね。

ディスクリプションはあくまで自然な文章で、キーワードを盛り込むようにしましょう。

魅力的で信頼に足る記事だということを示す

ディスクリプションは前述の通り、表示できる文字数が多いので、魅力的で信頼に足る記事だということを示せる文章も追加しましょう。

例えば、以下のような例が挙げられます。

- 例1:SEOのディスクリプションの書き方について解説しています。

- 例2:SEOのディスクリプションの書き方についてプロが実践するテクニックを余すことなく公開。

上記のように、ユーザーにとって魅力的かつ信頼に足る記事だと感じさせるような文言を文字数の範囲内で肉付けするのがおすすめですよ。

ディスクリプションはタイトルリライトのタイミングで同時に見直すのがおすすめです。

ユーザーを引き付けるディスクリプションを作成し、クリック率向上を狙いましょう。

SEOに強いメタディスクリプションの書き方についてもっと詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

リード文

リード文のリライトを進める際のポイントを解説します。

リード文とは、記事の目次の前に来る導入文のことです。

読者の興味を引き、本文を読み進めてもらうために極めて重要な役割を果たします。

加えて、検索エンジンに対して記事内容を伝える役割も持っているので、SEO的な視点でも重要です。

良質なリード文を作成するポイントは以下の通りです。

ユーザーの悩みや疑問に対して共感を示す

リード文では、検索しているユーザーが解決したい悩みや疑問に対して共感を示すことがおすすめです。

読者は自分の悩みや疑問を解決するためにネット検索を行い、記事を探しています。

リード文で「この記事は私の悩みや疑問を理解したうえで執筆」と感じてもらえれば、記事を読み進めてもらえる可能性が高まるでしょう。

記事を読むことで悩みや疑問が解決できる点を示す

リード文では、記事を読むことで悩みや疑問が解決できる(=メリットが得られる)ことを明示することも大切です。

読者は記事を読むことで何が得られるのかを知ったうえで、記事を読み進めるかどうか判断するものです。

例えば、「この記事を読めば、あなたの英語力は確実に上がります」「この記事であなたの悩みは解決できます」といったように、読者が得られるメリットを端的に伝えましょう。

なぜ信頼に足る情報なのか示す

リード文では、記事に書かれた情報がなぜ信頼に足るものなのかをアピールすることも大切です。

皆様もネットの記事を読む中で、「本当かな?」と感じたことのある方は多いのではないでしょうか。

元々あまり信頼されていないネットの記事では、記事の信頼度をうまく示すことが重要なのです。

信頼度は以下のような方法で高めることができます。

- 明確な根拠に基づき執筆された記事であることを示す

- 記事の著者/監修者がトピックに対して精通した人物であることを示す

①の明確な根拠とは、例えばサービスをランキング形式で紹介する記事であればランキングを決定した審査基準を示すといったことが挙げられます。

また、記事の著者/監修者の専門性や経験を示すことで情報の信頼性が高められるでしょう。

リード文にメインテーマの結論を盛り込む

リード文に、対策キーワードを調べている読者が知りたい「メインの情報」を結論として盛り込むことで、読者はスピーディーに結論を理解でき、ユーザー満足度が高まります。

また、リード文に結論を記載することは検索エンジンからのSEO的な好評価が得られるとされています。

例えば、サービスのランキングを紹介した記事であれば、リード文の段階でランキングの上位3つを紹介するとよいでしょう。

リード文は最後に書く

リード文は、記事内容全体を凝縮させたような文章でもありますので、最初に書くより最後に書いた方が効率的です。

リライトの場合でも、本文の執筆が完了してからリード文のリライトに着手するのが良いでしょう。

リード文の書き方についてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください

見出し

見出しのリライトのポイントは以下の通りです。

hタグの階層構造を正しく使う

HTMLにおいて見出しを意味するhタグには、階層構造があり正しく記載することをおすすめします。

hタグには、h1からh6までの6段階があり、数字が小さいほど見出しの重要度が高くなります。

それぞれの意味やキーワードを含むべきかについては以下の表の通りです。

| hタグ | 使い方 | キーワード |

|---|---|---|

| h1タグ | ページのメインタイトルに使用 1ページに1つだけ使用 | 必ず含んだ方がいい |

| h2タグ | h1タグの下位に位置する章タイトルなどに使用 | 基本含んだ方がいい |

| h3タグ | h2タグの下位に位置する節タイトル などに使用 | 必ずしも含まなくていい |

| h4~h6タグ | h3タグよりもさらに下位の見出しに使用 | 必ずしも含まなくていい |

以下の図のように数字の大きいhタグが、小さいhタグの中に内包されるような形で使用するイメージです。

なお、hタグの階層構造について詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

対策キーワードを自然に含める

記事の見出し(特にh1とh2)には、対策キーワード(検索上位表示を狙っているキーワード)を自然に含めるようにしましょう。

先に述べた通り、検索エンジンは、h1やh2タグの内容を分析してページのテーマや内容を理解しようとするため、キーワードを含めることは非常に重要です。

ただし、いくら重要だからといって不自然な詰め込みはNGですのでご注意ください。

読者の検索意図とニーズを意識する

SEO記事の見出しを書く際は、 読者の検索意図とニーズを意識することも非常に重要です。

ユーザーは何かしらの意図を持って検索を行います。

検索結果画面に表示された記事を開いてみて、まずは見出しをざっと見てみて自身の検索意図に応えられそうな記事を読むのです。

見出しを見てみて、自身の検索意図やニーズに沿った内容が書かれていなければ離脱をしてしまいます。

このような点から、読者の検索意図とニーズを捉えた見出しにすることは、滞在時間が延び間接的な形でSEOにも良い影響を与えるとも言えます。

一目で内容がわかるようにする

見出し直下の本文に何が書かれているるのか、一目で内容がわかるようにしておくことも重要です。

Web上の記事を読んでいる読者は想像以上にすぐに離脱します。

少しでも頭に「?」マークが浮かんだら、よくわからないということで他のWebサイトの記事に移動してしまいます。

わかりにくい文章を本腰入れて読もうとする読者は少ないので、見出しはできるだけ一目で内容がわかるようにしておくようにしましょう。

なお、SEOにおける見出しの書き方のポイントについて詳しくは下記の記事をご覧ください。

記事本文

それではいよいよ、記事本文リライトのポイントを解説していきます。

記事の構成についてはSTEP2で解説した通りなので、ここでは構成に沿ったSEOライティング(執筆)のノウハウに関する情報が中心です。

以下のようなポイントをおさえて記事本文のリライトを進めてみましょう。

結論ファーストな文章を心がける

SEOの記事では、結論を最初に書きましょう。

見出し毎に、結論から文章を書き始めることが大切です。

リライト時に、各見出しの文章をチェックして結論から始められているかチェックしてみてください。

反対に起承転結で書いてしまうと、ユーザーの満足度が下がるだけでなく、検索エンジンからも読み取りづらい文章になってしまいます。

結論を先に書くことで、ユーザーにとって問題解決するまでの時間が短くて済むため、ストレスを与えずに読んでもらえるのに加え、検索エンジンからも高評価です。

結論から書き始める文章の書き方としておすすめな文章執筆方法に、PREP法とSDS法があります。

- PREP法:①結論・主張②理由③具体例④結論・主張の順で執筆

- SDS法:①要件②詳細③要件・まとめの順で執筆

ニュースや面接の自己紹介などでもよく使われる手法です。

結論ファーストになるだけでなく、「わかりやすい説明の構成」にもなるため、PREP法・SDS法で執筆することを心がけてみましょう。

ユーザーにも検索エンジンにも明快な文章に

ユーザーにとっても検索エンジンにとってもわかりやすい文章を心がけましょう。

どちらにもわかりやすい文章を書けると、評価が上がり上位表示されやすくなります。

お手本は、chatGPTなど生成AIがアウトプットしてくるような文章です。

反対に、比喩表現などユーザーには理解できても検索エンジンには理解しずらい内容は極力避けてください。

SEOライティングでは検索エンジンの上位表示が重要になってきますので、ロボットにとってもわかりやすい文章・伝わりやすい文章が書けているかを常に確認すると良いでしょう。

1文1義(言いたいことは1文ひとつ)

1文1義とは、一つの文に一つの言いたいこと(情報)を書くことです。

沢山の情報を詰め込むと、何を言いたいのか伝わらなくなります。

その結果、わかりにくい記事になってしまいます。

ユーザーファーストでわかりやすい文章を書くために、1文1義を心がけましょう。

冗長な表現をしない

冗長な表現とは、二重表現や過度な敬語、「~という」を必要以上に使うなどのことをいいます。

文章が読みにくくなるだけでなく、ユーザーに不快感を与えてしまいます。

専門性が高い記事などで、専門用語の使いすぎにも心がけましょう。

時にはわかりやすい表現をすることも、ユーザーに理解してもらうためには大切な場合があります。

共起語を意識する

共起語とは、特定の物事を説明する際に使われることが多い言葉を指します。

キーワードと一緒に頻繁に用いられやすい語句のことと理解しておきましょう。

共起語を使うことで、検索エンジンにアピール効果が期待できるでしょう。

キーワードに対して共起語を使うと記事の網羅性が高まり、読みやすい記事になります。

また、Googleにとってユーザーのニーズに沿った内容であるかの判断材料になります。

きちんと共起語を使うことでSEO対策にもなるため、SEOライティングになくてはならない存在です。

記事本文のSEOライティングノウハウについてさらに詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

上記の他、プロが実践する39のコツを紹介しています。

内部リンクの設置

リライトのタイミングで他の記事との内部リンクを設置すると効率的です。

昨今のSEO戦略のトレンドの一つに、トピッククラスターが挙げられます。

トピッククラスターとは、サイト内にある記事をトピック単位でグループ化して、それぞれを内部リンクでつなぐことで、記事同士で相互に良い影響を与え合い上位表示を効率的に目指す戦略です。

トピッククラスターを実現するためにも、リライトのタイミングで関連する記事の内部リンクを積極的に設置するようにしましょう。

なお、トピッククラスターについて詳しく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

記事デザイン

見落としがちですが、記事デザインの見やすさも検索順位に大きく影響します。

以下の点は特に重要なので、記事をチェックしてみてください。

- シンプルなデザインが◎。色は最大でも3色までを目安に

- デザインの統一感も重要!記事のデザインルールを決めておく

- 見出しと本文の違いをサイズや行間で明確にする

- 記事内の余白を意識して改行する

- 表記ルールを決めて、文章の統一感を出す

記事が読みにくいと、ユーザーの離脱が増え、結果的に検索順位やコンバージョン率が上昇しません。

SEO記事制作をしていると、記事内容ばかりにとらわれがちですが、デザイン面で足を引っ張っている要素がないか、改めて確認してみましょう。

画像

記事の途中に挿入する画像や冒頭のアイキャッチ画像についても見直してみましょう。

それぞれポイントを解説します。

挿入画像

記事途中に挿入する画像についてのポイントは以下の通りです。

- 文章を補足する画像やイラストを追加する

- 文章内容を視覚的にイメージさせる画像やイラストを追加する

- データを画像にする

- インフォグラフィックスを入れる

なお、よくあるh2見出しごとに一枚フリー素材を入れるのは、意味がないので実施する必要ありません。

渡邉

渡邉リライトのタイミングで、記事内容を視覚的に理解しやすくできるように、説明画像・イラストを追加するのは費用におすすめです。

アイキャッチ画像

アイキャッチ画像とは記事の冒頭に表示される画像のことです。

作成のポイントは以下の通りです。

- 記事内容を表現する

- アイキャッチ画像の中に検索キーワードを含める

- 余白を効果的に使う

- 色使いを工夫する

上記の他にも多数のポイントがありますので、詳しくは下記の記事をご覧ください。

STEP4:リライトが完了したらGSCでインデックス登録をリクエスト

リライトが完了して記事を更新したら、Google Serach Console(GSC)からインデックス登録をリクエストするのも忘れないでください。

自然クロールを待っていると少し時間がかかってしまうこともありますが、リクエストすればより早く検索結果につなげられる可能性が高いです。

インデックス登録リクエストのやり方は以下の通りです。

サーチコンソールの画面上部のURL検査の窓にリクエストしたいページのURLを入力してください。

画面中央右の「インデックス登録をリクエスト」クリックしたら完了です。

必ずしもインデックスしてもらえるわけではないのでご注意ください。

STEP5:リライトの効果測定

リライトはやって終わりではなく、きちんと想定通りの成果が出ているかどうか効果測定を実施することが大切です。

効果測定は以下の3つの観点を軸に行ってくださいね。

- 検索順位

- クリック率

- コンバージョン率

それぞれ、測定方法や測定結果に基づくネクストアクションについて詳しく見ていきましょう。

検索順位

リライトした結果、検索順位がどう変化しているか期間を小分けにして測定しましょう。

サイトによって結果が出てくるスピードに差があるため、一概にどのタイミングで計るとよいかという明確な指標はありません。(更新後1~2時間で順位が上がるサイトもあれば、半年後になるサイトもあります。)

ただし、最初は自社のサイトがどれくらいでリライトの成果が出てくるのかを図るためにも、こまめに結果に目を向けるとよいでしょう。

検索順位の測定方法

検索順位の測定は専用のツールかサーチコンソールを用いて行いましょう。

サーチコンソールは無料で使えますが、測定したいキーワードを指定できないのでやや使いにくいです。

本格的に取り組むなら専用のツールを活用しましょう。

ちなみに当社ではahrefsという有料ツールを使っています。世界中で60万人が導入している人気のSEO分析ツールです。指定したキーワードの検索順位をモニタリングすることができます。

検索順位測定結果に基づく推奨ネクストアクション

リライト結果の検索1~3位に表示された場合、記事内容は問題ないと考えてよいでしょう。

クリック率をより改善するためにタイトルやディスクリプションの見直しを行うのが推奨ネクストアクションです。

検索4~10位に表示された場合、必要な情報はコンテンツで概ねカバーできているようです。

ただし他の記事に比べてオリジナリティやわかりやすさがやや不足している可能性などが考えられます。

検索4~10位の記事はリライトによる流入数に与える影響が大きいので、優先的に再リライトしてもよいでしょう。

10位よりも下の場合、ユーザーの求める情報をカバーできていない可能性が考えられます。

もう一度ユーザーが何を求めているかニーズをよく分析して、課題や疑問に答えられる記事の作成を心がけましょう。

クリック率

タイトル・ディスクリプションのリライトを行った場合は、クリック率の変化を測定しましょう。

冒頭にも述べていますが、クリック率の調べ方は以下の通りです。

公開済みの記事のクリック率の調べ方(クリック/タップで展開します)

記事のクリック率は、Google Search Consoleで調べられます。

サーチコンソールにクリック率を知りたい検索キーワードを入力してください。

すると以下のように、キーワードでの検索順位やクリック率(平均CTR)が調べられます。

もしクリック率が下がっていれば、元のタイトルやディスクリプションに戻したり、別のタイトル・ディスクリプションを考えましょう。

タイトルを頻繁に変更しすぎると、Googleからスパムだとみなされるリスクがあります。(わずかですが)

タイトルの変更は1ヶ月に1回程度にとどめておくのがおすすめです。

コンバージョン率

リード獲得を目的とした記事であれば、コンバージョン率についても測定するようにしましょう。

記事リライト後のコンバージョン率測定に利用するツールは基本的にGoogle Analytics4(GA4)です。

例えば、自社の問い合わせフォームからの資料請求をゴールとした場合は、以下のデータを測定するとよいでしょう。

- 記事別の問い合わせフォームの流入数/流入率

- 問い合わせフォームの完了数/完了率

記事毎のコンバージョン率(数)のデータを見ることで、記事の優先度が判断できます。

また、コンバージョンが出やすいキーワードに対策している記事にもかかわらず、コンバージョン率が低い場合は、記事のゴール設計や導線を見直してましょう。

- SEOで高い成果が出せる外注先に記事制作を依頼したい

- クラウドソーシングは管理が大変で品質もムラがある

- SEO特化型の記事作成代行業者は高いし最低記事数の縛りがある

現在、上記のようなお困りごとがありましたらぜひとも私たち記事作成代行ウルトラへご相談ください。納品した記事の約40%が検索1位を獲得している業界屈指のSEOチームが成果に直結する記事を業界最安級の価格で提供します。さらに最低記事数や契約期間の縛りなく1記事からご依頼いただけます。

お問い合わせはこちらリライトの効果的なタイミングを見極める方法

SEOに取り組むにあたり、どのタイミングでリライトを行うべきなのかを見極めることも重要です。

効果的なタイミングを見極める方法は以下の2つです。

- SEO戦略からタイミングを判断

- 数値分析に基づいてタイミングを判断

それぞれ詳しく見ていきましょう。

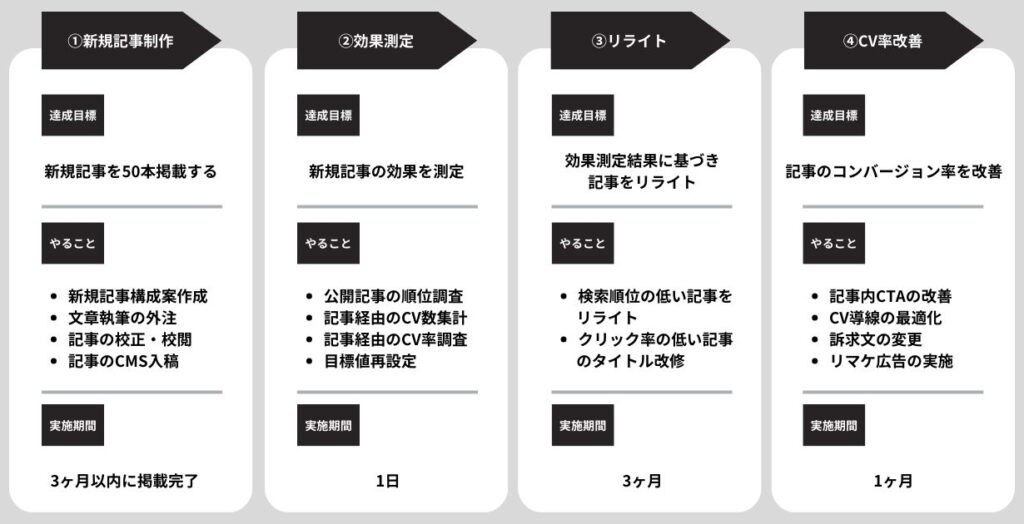

オウンドメディア運用戦略上のタイミングに実施

リライト実施のタイミングの一つ目は、オウンドメディア運用戦略に基づいたタイミングです。

オウンドメディアを効率的にグロースに導くためには、以下のようにフェーズ分けして各段階でリソースを特定の施策に集中させるのが最適解。(だと弊社は考えています。)

策定した戦略のうち、リライトを実施するフェーズでリソースを集中させて取り組むとよいでしょう。

リライトを実施し効果測定をしたら、再度フェーズ別の行動目標を練り直すといった形で施策を消化していけば、無駄なく戦略的にオウンドメディアを成功に導けますよ。

数値分析に基づいてタイミングを判断

オウンドメディアの運用戦略という大枠のタイミングはありますが、随時数値分析を行って戦略を調整しリライトのタイミングを都度判断することも重要です。

例えば、Googleのコアアップデートにより急激に記事の順位が上昇し、戦略がすべて練り直しになるといったこともよくあること。

定期的に、数値分析を行い、目標とする成果から逆算して行動目標を立てましょう。

サイトによって異なりますが、以下の数値の分析はどのサイトでも必要です。

- 各記事の検索順位

- 各記事のクリック率

- 各記事のセッション数

- 各記事のコンバージョン率/数 など

戦略と数値分析をからめて適切なリライトのタイミングが判断できるかは、担当者の腕の見せ所。

最適なタイミングでリライトを実施してオウンドメディアを成功に導きましょう。

リライトの頻度はどれくらいがいい?

リライトの頻度は、記事の種類や内容、重要度、目標とする効果によって異なりますが、一般的な目安としては3ヶ月~半年に一度行うのが適切です。

そのうえで、以下を参考に記事毎のリライト頻度を細かく調整しましょう。

| 記事の種類 | リライト頻度目安 |

|---|---|

| データ等が盛り込まれており情報が古くなってはいけない記事 | データ更新のタイミング |

| Webサイトとして特に重要な記事(CVやアクセスが多く見込める記事) | 1週間~3ヶ月に1度 |

| 上位表示する難易度は高いが上位表示させたい記事(競合性が高い記事) | 1週間~3ヶ月に1度 |

| 優先度が普通な記事 | 3ヶ月~1年に1度 |

| 優先度が低い記事 | 情報が古くなったタイミングのみ |

上記はあくまで目安なので、Webサイトの目標やリソース状況に応じて調整をするようにしてください。

重要な記事と競合性が高いが上位に表示させたい記事は、リライト頻度を多めにすると良いでしょう。

特に、競合性が高いキーワードの場合、上位表示されている記事はどれもクオリティが高く、1回のリライトだけで完璧にするのは難しいでしょう。

そのような場合には、段階的にリライトを行い検索上位表示を目指すのがおすすめです。

(そうすることで、更新頻度の部分での評価向上という副次的効果も期待できます。)

渡邉

渡邉競合性が極めて高いキーワード(脱毛サロン、クレジットカード、ネット証券など)の中には、上位記事が毎日リライトされているものもあります。

リライトの注意点4つ

リライトを行うにあたって、注意すべきポイントは以下の4つです。

- キーワードを詰め込むなどブラックハットな手法はやらない

- すでに検索上位の記事は大幅なリライトをしない

- 不要なコンテンツは削除する

- どこをリライトしたか記録しておく

それぞれ詳しく見ていきましょう。

キーワードを詰め込むなどブラックハットな手法はやらない

キーワードを不自然な形で大量に詰め込む(キーワードスタッフィング)など、ブラックハットなSEOをやってしまうと、スパム認定されるリスクが大きいので絶対にやらないようにしましょう。

ブラックハットSEOとは、検索エンジンの操作を目的として不正な手法を行うこと。

キーワードを不自然なまでに詰め込んだり、被リンクの大量設置、コピーコンテンツなどが代表的な手法です。

かつては、ブラックハットなSEOが成果を上げるために重要でしたが、現在では検索エンジンも進化しており、ほとんど通用しないどころか検索結果に全く表示されなくリスクもあります。

したがって、小手先の不正なテクニックに走らず、ユーザーを常に優先とするホワイトハットなSEOを心がけるようにしましょう。

すでに検索上位の記事は大幅なリライトをしない

すでに検索上位にきている記事は、大幅にリライトしないように注意してください。

すでに検索エンジンからある程度評価されている内容であるにもかかわらず、大きく変更を加えてしまうと逆に順位を下げるリスクがあります。

例外もありますが、上位に表示されている記事は、フルリニューアルではなく順序の入れ替えや加筆修正など、できるだけ小さめの変更にとどめておくのがベターでしょう。

不要なコンテンツは削除する

不要なコンテンツはリライトするのではなく、削除してしまうのも選択肢です。

不要なコンテンツとは具体的に、以下のようなものが挙げられます。

- 低品質なコンテンツ

- PVはあっても、サイトの成果に何の影響も与えないコンテンツ

低品質なコンテンツは記事冒頭でも述べた、「クロール済み-インデックス未登録」のコンテンツなどです。

一方でPVはあっても、サイトの成果に何の影響も与えないコンテンツを、なぜ削除しなければいけないのかと疑問に感じた方も多いのではないでしょうか。

しかし、オウンドメディアの目指す成果(リード獲得・認知獲得・他の記事への誘導)に対して、何も貢献をしないPVを稼いでるだけの記事は、更新に割く時間も無駄で後々足を引っ張りがちです。

特に成果達成に影響がない記事は消してしまうのがおすすめです。

また、低品質コンテンツでもサイトの運営上必要な記事で削除が難しいという場合は、noindex処理を施しましょう。

どこをリライトしたか記録しておく

どこをリライトしたか記録を残しておきましょう。

また、リライト前の記事データに関してもデータが残しておくことを推奨します。

リライトした記事が、逆に検索順位を下げた場合、元に戻す必要性が出てくる場合があるからです。

順位が下がったら、基本的には元の記事に戻してください。

元に戻せるようにするためにも、バージョン管理もしっかり行いましょう。

SEO記事のリライトはプロに任せてみるのもあり!

リライトに割く時間やリソースがないという方は、プロに任せてみるのもよいでしょう!

リライトは記事制作代行会社に依頼することができます。

記事制作代行会社はSEOに強いコンテンツの制作を得意としており、高い成果を創出してもらえる可能性が高いです。

加えて、記事のリライトに割く時間を削減し、自分たちは本業に専念できるのもメリットです。

記事制作代行会社を検討している方は、ぜひ弊社の「記事制作代行ウルトラ」をご検討ください。

記事制作会社として過去1年弱の間に納品した2,225記事のうち約40%となる833記事が検索1位を獲得しており実力は業界でも屈指です。

実力に加えて、業界最安級の料金設定も魅力となっています。

SEOのリライトに役立つツール

ここでは、SEOのリライトに役立つツールを、以下の5種類に分けてそれぞれ紹介していきます。

- 記事の選定に役立つツール

- 記事分析や構成案作成に役立つツール

- 文章執筆に役立つツール

- 画像作成に役立つツール

- 効果測定に役立つツール

それぞれ見ていきましょう。

リライト記事の選定に役立つツール

リライト記事の選定には、以下のツールが役立ちます。

検索順位チェックツール

記事の検索順位チェックツールは下記がおすすめです。

| ツール名 | 料金 | 活用法 |

|---|---|---|

| Googleサーチコンソール | 無料 | 無料で使える。順位測定は見づらい |

| Ahrefs | 有料 | 順位測定が一覧で見やすい。競合も調査可能。 |

| Semrush | 有料 | 順位測定が一覧で見やすい。競合も調査可能。 |

渡邉

渡邉弊社では、Ahrefsを活用しています。

CTR測定/低品質コンテンツ探しはGoogleサーチコンソール

CTRの測定と低品質コンテンツ探しには、Googleサーチコンソールがおすすめです。

Googleサーチコンソールの他、AhrefsやSemrushなども使えますが、有料です。

記事分析や構成案作成に役立つツール

記事の分析や構成案作成には以下のようなツールが役立ちます。

| 種類 | ツール名 | 活用法 |

|---|---|---|

| キーワード調査ツール | ラッコキーワード | 関連キーワードを調査 |

| 競合記事調査ツール | Ahrefs | 競合記事の獲得キーワードを調査 競合記事のリライト履歴の調査 |

| Semrush | 競合記事の獲得キーワードを調査 | |

| 生成AIツール | Gemini | リライトのアイデア出しや構成検討 |

| ChatGPT | リライトのアイデア出しや構成検討 | |

| ヒートマップツール | ミエルカヒートマップ | ヒートマップデータの確認 |

| その他分析ツール | SEARCH WRITE | バブルチャートの確認 |

| Keywordmap | 検索意図の自動抽出 |

文章執筆に役立つツール

文章執筆には、以下のようなツールが役立ちます。

| 種類 | ツール名 | 活用法 |

|---|---|---|

| AI文章生成ツール | ChatGPT | 文章の自動生成 |

| ChatGPT | 文章の自動生成 | |

| 文章校正・推敲ツール | ENNO | 誤字脱字・変換ミスなどを確認 |

| コピペチェックツール | CopyContentDetector | コピペを確認 |

画像作成に役立つツール

文中挿入画像やアイキャッチ画像の作成に役立つツールは以下の通りです。

渡邉

渡邉チームにプロのデザイナーがいない場合は、テンプレート豊富で初心者向けな「Canva」がおすすめです。

効果測定に役立つツール

リライトの効果測定には、以下のツールが役立ちます。

| ツール名 | 料金 | 活用法 |

|---|---|---|

| Googleサーチコンソール | 無料 | 検索順位やCTRの測定 |

| Ahrefs | 有料 | 検索順位やCTRの測定 |

| Googleアナリティクス | 有料 | 順位測定が一覧で見やすい。競合も調査可能。 |

なお、リライトに役立つツールについてさらに詳しくは、下記の記事をご覧ください。

SEOのリライトに関するよくある質問

ここでは、SEOのリライトに関するよくある質問に対して、Q&A形式でお答えしていきます。

リライトの効果が出るのはいつくらい?

リライトの効果が出るまでの期間は、Webサイトの評価やページ数、キーワードの検索ボリュームによって大きく異なりますが、2週間~1ヶ月程度である場合が多いです。

なお、リライト箇所によって効果が出るスピードは以下のように異なります。

- タイトル・ディスクリプション:効果が出るまで早い(1日~1週間くらい)

- 本文:効果が出るまで遅い(1週間~1ヶ月くらい)

ただし、1~2時間で効果が出ることもあれば半年以上かかることもありますので、あくまで目安としてとらえてください。

大切なのは、自社のWebサイトがどれくらいのスピードで効果が出るかをつかむことです。

リライトをしたら、翌日、3日後、1週間後、2週間後、1ヶ月後、、、とこまめに効果測定を行うようにしましょう。

なお、リライト効果が出るまでの期間を変動させる要因としては以下のようなものが挙げられます。

- 対策キーワードの検索ボリューム:多いほど効果が出るまで早い傾向がある

- Webサイトの評価(被リンク評価など):評価が高いほど効果が出るまで早い傾向にある

- Webサイトのページ数:多いほど効果が出るまで早い傾向にある

- Webサイトのアクセス数:多いほど効果が出るまで早い傾向にある

検索ボリュームやページ数、アクセス数が多い場合は、クローラー(Googleのページ内容を読み取るシステム)の巡回頻度が多い傾向にあり、リライト効果が反映されるまで早いです。

また、Webサイトの評価が高い場合も同様で、クローラーの巡回頻度が多く効果が反映されるんで早い傾向にあります。

1位の記事はリライトしない方がいい?

はい。一般的に1位の記事は大規模なリライトしない方がいいケースが多いです。

理由として、1位の記事はすでにGoogleやユーザーから高評価を得られている場合が多く、そのままの内容の方が高い検索順位を維持できる可能性が高いからです。

ただし、情報が古くなった場合の更新やさらなる改善を目指した小規模なリライトなどの実施については、問題ありません。

リライトの外注費の相場はどれくらい?

リライトの外注費の相場は以下の通りです。

- クラウドソーシング・個人ライターの料金相場:1文字あたり0.3円〜5円

- 専門のリライト代行会社の料金相場:1記事あたり10,000円〜50,000円

依頼する範囲や依頼先によって、大きく上下します。

リライト外注費について詳しくは下記の記事をご覧ください。

リライト代行サービスの選び方は?

リライト代行サービスを選ぶ際は以下のポイントに注目しましょう。

- 十分なSEOやリライトのノウハウを持っているか

- 記事自体の質は高いか(文章や構成の質)

- 料金は適切か

- 依頼可能な作業範囲は自社の要望にマッチしているか

- 使いやすいか(契約内容や最低依頼本数、納品スピードなど)

- 担当者の質はどうか

- サイトの目的や事業戦略までヒアリングしたうえで最適な提案をしてくれるか

以上のような点に注目すると、適切なリライト代行サービスが選定可能です。

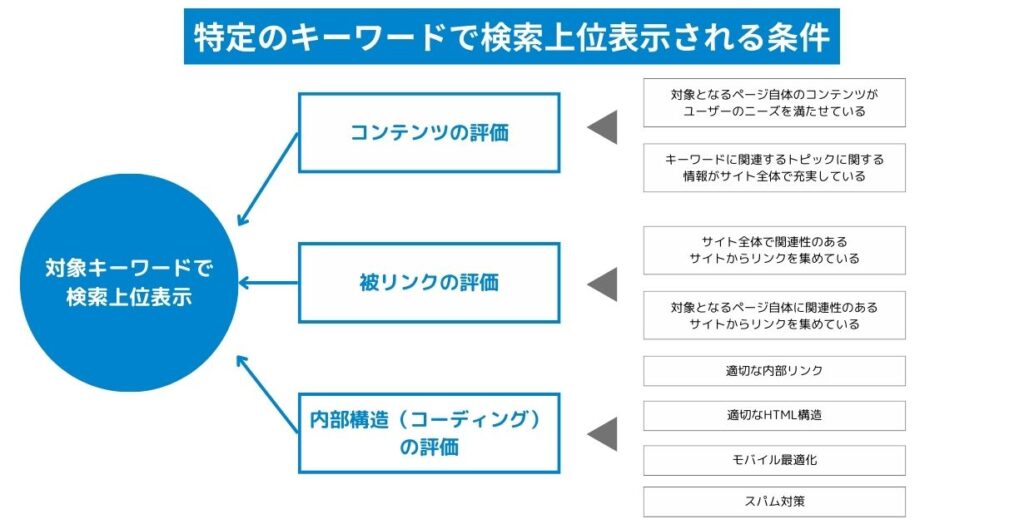

記事順位を上げるためにはリライト以外のSEO対策も実施する必要あり

特定のキーワードで上位表示するためには、記事の質以外の要素も含めて総合点で他社サイトを上回る必要があります。

したがって、リライト以外のSEO施策も実施する必要があるのです。

SEO対策では、記事の質の評価の他に「外部評価(被リンクの評価)」や「内部構造の評価」を高める必要があります。

その他、昨今はE-E-A-Tを意識したサイト作りも大切です。

それぞれ解説していきます。

SEOの外部評価・内部評価を高める方法

下図の通り、SEO対策で特定のキーワードで上位表示を勝ち取るためには、記事の品質以外に外部評価と内部評価を高める必要があります。

外部評価を高める施策のことをSEO外部対策、内部評価を高める施策のことを内部SEO対策と呼びます。

それぞれの具体的な方法を簡単に紹介すると以下の通りです。

- SEO外部対策:被リンク評価を高める各種施策

-

- 関連性の高いサイトからの被リンクを集める

- 記事に対する被リンクを集める

- サイテーションを増やす(サービスやサイトに関するweb・SNS上での言及を増やす)

- SNSでのシェア数を増やす など

- 内部SEO対策:サイトをGoogleに正しく評価してもらうための各種施策

-

- 内部リンクを最適化する

- サイト内のクロールを最適化する

- サイト内の画像にalt属性を設定する

- パンくずリストを設置する

- XMLサイトマップを設置する

- サイト全体のリンク構造を最適化する(クロールされる頻度が多いページへのリンク設置など)

- リンク切れを無くす

- サイトの更新頻度を増やす

- 低品質なページにはnoindex処理をする など

SEO対策で実施する施策の全体像を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

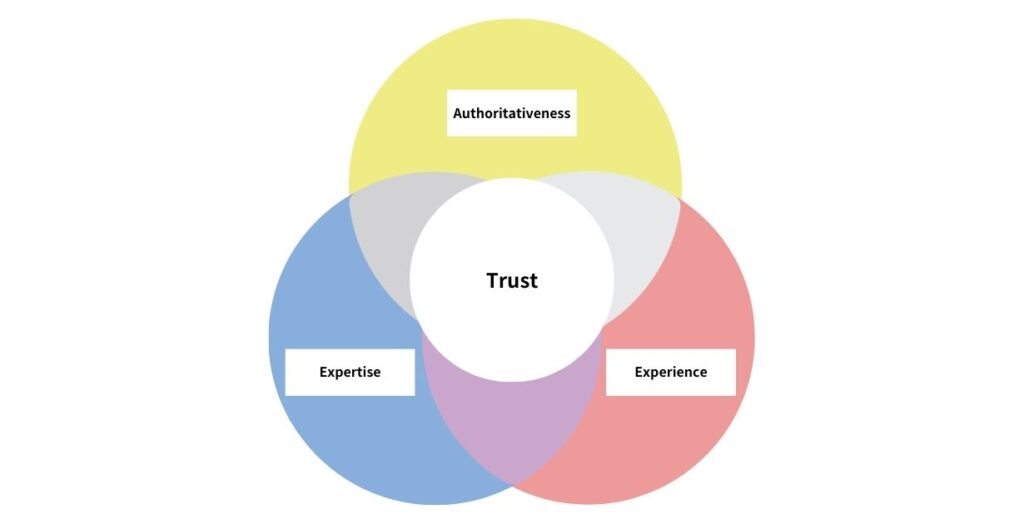

E-E-A-Tを意識したサイト作りとは

サイト作りを進める中で、Googleがコンテンツの質を評価する基準であるE-E-A-Tを意識することも大切です。

それぞれ「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「TrustWorthiness(信頼性)」の頭文字を表しています。

それぞれどのような意味なのか、どんなことをしたら良いのか、簡単に紹介します。

Experience-経験

経験とは記事の中で製品を使用するなどの体験が含まれているかという意味です。経験がないと、どうしてもありきたりなコンテンツになってしまいます。実際に体験したことや経験した感想などが含まれていると、オリジナリティも出てきます。

ただし経験があれば、何でも評価されるわけではありません。ユーザーの求める経験談や感想が書かれているかどうかです。

Expertise-専門性

その分野における専門的な情報が書かれていると、そのサイトは評価されやすくなります。よってリライトする際には、専門的な知識やスキルを持った人に任せるのがおすすめです。

専門性があると、権威性や信頼性も高まります。また専門的な情報をカバーできていると、ユーザーも参考になるので長時間滞在するようになるでしょう。滞在時間も間接的ではありますが、SEOの効果が期待できます。

Authoritativeness-権威性

権威性とは他者から信頼性の高い情報が掲載されているかどうか、という意味です。具体的には、他サイトからのリンクの質と量で判断されます。

たとえば学術論文を考えてみましょう。高く評価されている論文は、別の論文の参照で引用されることも少なくありません。このようにほかのサイトにたくさんリンクの貼られているサイトは、そのサイトからも有益な情報が掲載されていると判断されるわけです。

Trust-信頼性

信頼性とは、ユーザーから見てそのサイトに書かれている情報が信用できるかということです。とくにYMYLと呼ばれるジャンルのサイトは信頼性が直接検索結果の上位に影響します。YMYLとは金融や医療、法律など生活に直結するようなサイトのことです。YMYL関係のサイトを開設するなら、信頼性はサイトの評価でかなり重視されるので気を付けてください。

信用性を高めるためには、サイトに関する情報を公開するように心がけましょう。ライター情報や運営会社情報を公開していると、だれの責任の下でこの記事が制作されているかはっきりします。よって、信頼性も高まるわけです。

なお、E-E-A-Tについて詳しく知りたい方は、「E-E-A-T(旧E-A-T)とは?評価基準と対策方法20選」を参考にしてください。

まとめ

ここまで、リライトの重要性からやり方、テクニック、記事の選定方法まで余すことなく解説してまいりました。

記載すべき内容が多く大ボリュームの記事となってしまいました。

記事内容にご満足いただけた方は、リライトを実践する際に繰り返しご覧いただけるようにブックマークしていただいてもよいかと思います。

テクニックは数多くありますが、あくまでユーザーにとって最良の記事を制作することが最優先だということを念頭に置いてリライトを進めてくださいね。

ユーザーファーストを念頭において、記事制作を進めることで必ずどこかで結果が出てきます。

目標達成まで粘り強くリライトを実施しましょう。

- SEOで高い成果が出せる外注先に記事制作を依頼したい

- クラウドソーシングは管理が大変で品質もムラがある

- SEO特化型の記事作成代行業者は高いし最低記事数の縛りがある

現在、上記のようなお困りごとがありましたらぜひとも私たち記事作成代行ウルトラへご相談ください。納品した記事の約40%が検索1位を獲得している業界屈指のSEOチームが成果に直結する記事を業界最安級の価格で提供します。さらに最低記事数や契約期間の縛りなく1記事からご依頼いただけます。

お問い合わせはこちら▶参考記事①:勝てるSEO記事の書き方|構成作成方法や文章ライティングのコツ

▶参考記事②:SEOライティングとは?プロが実践する39のコツ<初心者必見>

▶参考記事③:【2025年最新版】SEO対策とは?基礎から具体的な施策まで完全解説