- コンテンツSEOの基礎知識(意味・メリット・デメリット)

- コンテンツSEOの具体的なやり方やコツ

- コンテンツSEOの成功事例や費用

この記事の著者:伊藤 寛規

月間5,000万PV越えのWebサービス「mybest」でコンテンツ制作責任者を経験後、弁護士ポータルサイト「ベンナビ」のSEO担当として、コンテンツSEOやテクニカルSEO、新規メディア立ち上げ、CVR/CTR改善などに携わる。ユーザーファーストとSEO最適化を両立したコンテンツ制作が得意。

この記事の著者:渡邉 志明(シュワット株式会社 代表取締役)

SEO記事制作会社の社長。

これまで多数のwebメディア立ち上げ~黒字化にPM・SEO責任者として携わる。

コンテンツSEOによるメディアのグロースやインハウス化支援が得意。

“コンテンツSEO”という言葉は聞いたことがあるけど「SEOと何が違うの?」「どうやったらいいの?」「本当に必要なの?」と、疑問を抱えている方は多いでしょう。

そこで本記事では、コンテンツSEOの基礎知識から具体的な手順、成果を出すためのコツまで徹底的に解説。SEO初心者の方でもコンテンツSEOの一通りの流れやすべきことがわかるように、わかりやすくまとめています。

繰り返し読むことでコンテンツSEOの知識が深まること間違いなし。ブックマークや保存機能を活用して、ぜひ社内のWeb担当者さま同士でもご共有・ご活用くださいね。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

コンテンツSEOとは?

コンテンツSEOとはSEO対策の1種で、コンテンツを用いて検索エンジンからの集客を狙うSEO手法のことを指します。

そもそも、SEO対策とは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、検索エンジンでサイトやページを上位に表示することを目的としたWebマーケティングの手法のことです。

適切なSEO対策を行うことで検索エンジンからの流入を獲得することができるため、現在のWebマーケティングの業界では必要不可欠な施策といっても過言ではありません。

中でもコンテンツSEOは、サイトに掲載するコンテンツ(ページ)自体を検索エンジン向けに最適化することで、検索上位表示やコンバージョン獲得を狙うSEO手法のことを指します。

コンテンツSEO対策では、ユーザーが検索するキーワードに応じたコンテンツを作成し、検索上位に表示されることで、自社の顧客となりうるユーザーを集客したり、ブランディングにつなげたりすることが可能です。

コンテンツマーケティングとの違いは?

コンテンツSEOとコンテンツマーケティングは、マーケティング手法としてカバーしている範囲が異なります。

コンテンツSEOは、主に記事型のコンテンツを用いてGoogleの自然検索に最適化し、集客を目指す手法です。

一方コンテンツマーケティングには、検索エンジン上での集客施策のほかに、サイトを訪れたユーザーに対して購入を促すための施策や会員登録ユーザーや既存顧客へのアプローチを行う施策(CRM)なども含まれます。

加えて、動画やSNS、ホワイトペーパーなどの記事以外のコンテンツを用いた施策を行う点もコンテンツSEOとは異なるといえるでしょう。

コンテンツSEOもコンテンツマーケティングの手法のひとつですが、施策の範囲に大きな違いがあることを理解しておきましょう。

なお、コンテンツマーケティングについて詳しく知りたい方は、「コンテンツマーケティングとは?戦略設計や手順、成功事例を紹介」を参考にしてください。

テクニカルSEOやSEO外部対策との違いは?

コンテンツSEOと同時に行うべき施策として、テクニカルSEOやSEO外部対策が挙げられます。

コンテンツSEOとテクニカルSEO・SEO外部施策の主な違いは以下のとおりです。

- コンテンツSEO:質の高いコンテンツを作成することで検索上位を目指す手法

- テクニカルSEO(内部施策):サイトの構造をGoogleに最適化することで検索上位を目指す手法

- SEO外部施策:自社以外のサイトからの被リンクやブランディングによって検索上位を目指す手法

コンテンツSEOが質の高い記事を作ることによって検索上位を目指す手法である一方、テクニカルSEO(SEO内部対策)は、パンくずリストやディレクトリなどのサイト構造を最適化することで検索上位を目指す手法です。

また、SEO外部対策は自社サイト以外のサイトからの被リンクを得ることでドメインの評価を上げ、検索上位を目指す手法のことを指します。

コンテンツSEOが対ユーザーを意識した施策である反面、テクニカルSEOやSEO外部施策は、主にGoogleなど”検索エンジン”を意識した施策であることを覚えておきましょう。

SEOは総合力勝負なので、どの種類の対策も大事ですのでそれぞれしっかりと取り組んでいくことが大事です。

なお、SEO内部対策について詳しく知りたい方は、「SEO内部対策とは?外部対策との違いや目的、内部チェックリスト一覧を紹介」を、SEO外部対策について詳しく知りたい方は、「SEO外部対策とは?今すぐできる施策8つと注意点をプロが解説」をそれぞれ参考にしてください。

コンテンツSEOが重要な理由

SEOには、コンテンツSEOやテクニカルSEO、SEO外部対策などの種類がありますが、なぜコンテンツSEOが重要だとされるのか気になる方もいるでしょう。

弊社のこれまでの経験上、現在3種の施策毎で検索順位に与える影響度の違いは以下の通り、コンテンツSEOが最重要です。

| SEO施策 | 重要度 | 影響の大きさ比率※(2024年現在) |

|---|---|---|

| コンテンツSEO | 最重要 | 60%くらい |

| SEO外部対策 | 2番目に重要 | 30%くらい |

| SEO内部対策 | 3番目に重要 | 10%くらい |

実際、SEO対策をするうえで最も多くのリソースをコンテンツSEOに割く方が効率的な場合がほとんど。

ここでは、コンテンツSEOが重要な理由について過去のブラックハットSEOや現在のSEOの傾向を交えて解説します。

昔はブラックハットSEOで対策ができていた

コンテンツSEOが”今”重要な背景には、過去の”ブラックハットSEO”の存在があります。

Googleの検索順位は、Googleが定めるアルゴリズムによって決定されます。アルゴリズムは定期的にアップデートが行われており、これまでも検索上位に上がりやすいサイトの傾向は大きく変動してきました。

2010年代初頭までは、コンテンツの質や中身よりも、外部からの被リンクの数や、サイト内のページ数を重視するアルゴリズムであったため、アルゴリズムの穴を突いたいわゆるブラックハットSEOが流行します。

当時に行われた代表的なブラックハットSEOの手法には、以下のようなものがありました。

- サテライトサイトからの大量の被リンクの設置

- コピーコンテンツによるページの大量生成

- 内容の薄いページやとにかく長いだけのページの作成

- キーワードを必要以上に盛り込んだ記事の作成

- キーワードを盛り込むための隠しテキストの設置

ブラックハットSEOが流行した結果、質の低いサイトが検索上位に表示されてしまい、Googleの検索結果はユーザーにとって決して良いとはいえないものになってしまいました。

そこでGoogleは、ブラックハットSEOではなく、質の良いコンテンツを多く発信してるサイトが検索上位に表示されるアルゴリズムとなるよう、アップデートを行っていくことになります。

現在は質の高いコンテンツが評価される時代に

現在はアルゴリズムの技術が向上し、検索上位を獲得するためには正しいコンテンツSEOやテクニカルSEOが必要となっています。

過去には多くのサイトで行われていたブラックハットSEOですが、現在ではほとんどが淘汰されつつあり、コンテンツSEOでの対策が必要不可欠となったのです。

ブラックハットSEOが流行していた時代から、正しいSEO対策が必要となる分岐点となったのは、2012年に行われた以下2つのコアアルゴリズムアップデートです。

この2つのコアアルゴリズムアップデートでは、大量の低品質リンクを保有しているサイトや、コピーコンテンツを大量生成しているサイトにペナルティを課し、検索上位から排除する制御がなされました。

その後もGoogleでは、小手先のSEOではなく、ユーザーのためになる正しいSEO対策を行うサイトを評価するようにアルゴリズムに改良を加えています。

現在では、質の高いコンテンツを掲載しているサイトが検索上位を占めており、小手先のSEOだけで検索上位を獲得できることはほとんどありません。

そのため”今”SEOでの集客を狙う場合は、ユーザーを意識した正しいコンテンツSEO対策が必須となるのです。

コンテンツSEOのメリット6つ

コンテンツSEOには、検索上位を獲得できる以外にも以下のようなメリットがあります。

- 将来的な費用対効果が高い

- 長期的に安定した集客が可能

- 作成したコンテンツが資産となる

- 広告費の削減につながる可能性がある

- 自然に被リンクを獲得できる

- 自社のブランディングにもつながる

それぞれのメリットについて、以下で詳しく解説します。

将来的な費用対効果が高い

コンテンツSEOの最大のメリットは、将来的な費用対効果が高いことです。

SEO対策で作成した記事が検索上位に表示されると、一定の流入やコンバージョンが発生します。

しかし、広告とは異なり、自然検索経由での流入・クリック・コンバージョンに対して、費用がかかることはありません。

一度作成した記事は、定期的にリライトなどを行う必要がありますが、コンバージョンやクリックに対して従課金的に費用が上がっていく広告運用に対し、長期的な費用は抑えることができます。

以下では、コンテンツSEOで集客した場合とリスティング広告で集客した場合を例に、かかる費用を比べてみましょう。

【条件】

- リスティング広告:CPA5,000円・月10CV発生するキーワードで出稿する場合

- コンテンツSEO:同キーワードで記事を作成(初回5万円)し、半年に1度リライト(1万円)を行う場合

| 集客方法 | 初月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 合計 |

| コンテンツSEO | 50,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1万円 | 6万円 |

| リスティング広告 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 30万円 |

コンバージョンの数や検索順位、作成する記事数によって費用は異なりますが、長期的にはコンテンツSEOのほうが費用が安く済むことがわかります。

長期的に安定した集客が可能

コンテンツSEOのメリット2つ目は、一度検索上位を獲得すると安定した流入が見込める点です。

コンテンツSEOでは、一度Googleから高評価を受けたサイトは、サイト全体がペナルティを受けるなどの自体が発生しない限り、長期にわたって検索上位に表示されるケースが多い傾向にあります。

もちろん、細かい順位の変動は起きる可能性はありますが、一定の流入を継続して獲得できるので、売上や集客が安定しやすいでしょう。

また、サイト自体の評価が高い場合、新規記事を作成してから検索上位獲得までにかかる期間も短くなる傾向にあります。

中には、記事を公開した日に検索1位を獲得できるサイトもあるため、長期的にコンテンツSEOに取り組むことでよりSEO対策の効果を得やすくなるでしょう。

作成したコンテンツが資産となる

コンテンツSEOのメリット3つ目は、作成したコンテンツが資産としてサイトに蓄積されることです。

仮に作成したコンテンツで検索上位を獲得できなかったとしても、サイト内のメニューや導線をうまく設計することで、別のページから訪れたユーザーが記事を読み、結果的に売上や問い合わせなどに貢献することもあり得ます。

また、ユーザーがサイト内を回遊し、より長い時間滞在することは「ユーザーの関心が高い」「サイトの中にユーザーの求める情報が存在している」とも判断でき、GoogleからのSEO効果の向上につながります。

一度作成した記事が、回りまわって売上や集客に貢献してくれるのもコンテンツSEOのメリットです。

広告費の削減につながる可能性がある

コンテンツSEOのメリット4つ目は、事業の広告費の削減につながる点です。

コンテンツSEOは、対策し始めたころにこそ費用がかかるものの、長期的にはメンテナンス費用などを加味しても膨大な費用がかかることはありません。

SEOで安定した集客を獲得できるようになれば、徐々に広告費を削減していき、新規事業への投資や組織拡大の人件費に充てることが可能です。

また、近年では一部の業界でリスティング広告のクリック単価が高騰しており、広告経由での集客のみに依存している状況は、必ずしも良いとはいえないでしょう。

SEOでの集客をおこなうことで、事業の売上やキャッシュフローの安定化にもつながるため、広告費率の高さで悩んでいる場合はSEO対策を検討するのがおすすめです。

自然に被リンクを獲得できる

コンテンツSEOのメリット5つ目は、外部サイトからの自然被リンクを獲得できることです。

被リンクとは、外部のサイト内に自社サイトへのリンクを掲載してもらうことを指します。被リンクの数や質は、今のSEO評価においても重要な指標です。

最近では、被リンクを獲得するためにお互いのサイトにリンクを張り合う”相互リンク”を行うサイトが多くなっていますが、被リンク目的で相互リンクを設置することはGoogleから推奨されていません。

一方で、質の高いコンテンツを作成し続ければ、外部のサイトに参考サイトや引用元サイトとして自然な形でリンクを掲載してもらえます。

特に、自社の事業との関連性が高いサイトや権威性の高い自治体や大学、メディアなどのサイトから被リンクを獲得できれば、サイトの被リンクパワー(ドメインランク)が上がり、SEOにも良い影響をもたらします。

コンテンツSEOに取り組むことは、SEO外部施策の面でも大きなメリットがあるのです。

自社のブランディングにもつながる

コンテンツSEOのメリット6つ目は、ブランディングにも効果がある点です。

コンテンツSEOによって自社サイトを訪れるユーザーが増えれば「このサイトを前にも見たことがある」「〇〇社のサイトなら信用できる」というユーザーが増え、ブランディングにもつながります。

サイトの認知度が向上すれば、会社名やブランド名での検索流入の増加も見込めるため、結果的に売上や問い合わせ数が増加する可能性もあるでしょう。

コンテンツSEOのデメリット5つ

コンテンツSEOには、さまざまなメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。

- 効果が出るまでに4ヵ月~1年ほどかかる

- コンテンツ作成に費用がかかる

- YMYL領域はコンテンツSEO対策の難易度が高い

- コアアップデートによって売上や流入が下落する可能性がある

- メンテナンスや対策に継続的に取り組む必要がある

それぞれのデメリットについて、以下で詳しく解説します。

効果が出るまでに4ヵ月~1年ほどかかる

コンテンツSEOのデメリット1つ目は、効果が出るまでに時間がかかることです。

Googleでは、SEOの効果が出るまでの期間を「通常4ヵ月から1年」と明記しています。

そのため、即効性の高い施策を行いたい場合や今すぐ売上を伸ばしたいという場合には不向きです。

とはいえ、サイトによっては1ヵ月~3ヵ月でSEOの効果が出ることもあります。

例えば、昔からサイトを運営していてすでにコンテンツ以外のページが充実している場合や、業界内での知名度が高い場合には、SEO対策の効果が早く実感できるでしょう。

また、コンテンツの作成数やどれくらいの人員・時間を割くかによっても効果が出るまでの期間は変わります。

4ヵ月から1年というのはあくまで目安として考えるようにしてください。

コンテンツ作成に費用がかかる

コンテンツSEOのデメリット2つ目は、コンテンツの作成費用がかかることです。

コンテンツの作成費用は依頼先や依頼方法によるものの、ひと記事あたり5,000円~3万円ほどが相場です。

文字単価で計算される場合が多く、具体的な相場は以下の通りになります。

- クラウドソーシングや個人ライター:0.5円~5円

- 低価格の記事作成代行業者:0.7円~3円

- SEO記事に特化した代行業者:7円~10円

また、作成した記事は定期的なリライトが必要なほか、社内にSEO担当者を立てる場合は、人件費も発生します。

詳しいコンテンツの作成費用は「記事の外注・執筆相場はいくら?」で解説しますが、特にコンテンツSEOの取り組み初期段階では、一定の費用がかかることを覚えておきましょう。

YMYL領域はコンテンツSEO対策の難易度が高い

コンテンツSEOのデメリット3つ目は、YMYL領域のSEO難易度が高い点です。

YMYLとは”Your Money Your Life”の略で、人の健康や安全、お金などに関する特定のジャンルのことを指します。

- 医療・健康に関するサイト

- ニュースや時事問題に関するサイト

- 金融商品に関わるサイト

- 法律や政府に関わるサイト

- ショッピングに関わるサイト

- 人種・宗教に関わるサイト

Googleは検索品質評価ガイドラインにおいて、YMYLに含まれるトピックについて、よりサイトの権威性や専門性、信頼性を重視すると明言しています。

そのためYMYL領域では、単純に質の高いコンテンツを作ったり、一般的なSEO対策を行ったりするだけでは検索上位を獲得することはできません。

YMYL領域のSEO対策で成果を出すには、SEO対策を行うジャンルとサイト運営会社の事業の関連性が高いことや、コンテンツの作成者の権威性や専門性が高いことが最低限求められます。その分、通常のジャンルと比べるとコストや時間も多くかかるでしょう。

逆に、YMYL領域でもともと事業を展開している会社には、コンテンツSEOで流入を増やすチャンスがあるともいえます。

YMYL領域のSEO対策を検討している場合は、自社の事業内容とSEO対策を行いたいジャンルの関連性をよく見極めるようにしましょう。

コアアップデートによって売上や流入が下落する可能性がある

コンテンツSEOのデメリット4つ目は、コアアルゴリズムアップデートの影響によって売上や流入が下落する可能性がある点です。

Googleでは、年に数回”コアアルゴリズムアップデート”を行っており、SEO評価基準が大きく変わります。

サイトによってはGoogleの検索結果からページが消えてしまったり、順位が大きく下がったりすることで流入が大幅に減少することがあります。

特に、サイトへの流入をSEOだけに頼っている場合、アルゴリズムアップデートによって売上が大きく減ってしまう可能性もあるので注意しましょう。

アルゴリズムアップデートで悪影響を受けないために重要なのは、日頃から質の高いコンテンツを作り続け、ブラックハットSEOには手を出さないことです。

また、SEO以外のマーケティングにも取り組むなど、SEOに依存しない集客戦略を立てることも大切といえます。

参考:Google検索セントラル「Google 検索のコア アップデートとウェブサイト」

メンテナンスや対策に継続的に取り組む必要がある

コンテンツSEOのデメリット5つ目は、継続的なメンテナンスや対策が必要な点です。

Googleの検索結果は日々変動するため、その時々に応じたSEO対策が必要になります。

検索結果の傾向が変われば、新しい傾向に合わせて記事を作り直したり、新しく記事を作ったりと、継続的にメンテナンス・対策を行わなければなりません。

また、近年では多くの企業がSEO対策を行っています。

自社のサイトやコンテンツに問題がなくても、他社サイトに検索上位を取られてしまうこともあるでしょう。

競合サイトに検索順位を抜かされた場合は、自社サイトのどこが劣っているのかを分析して改善する必要もあります。

コンテンツSEOは、一度検索上位を獲得したら終わりではなく、中長期的に取り組む施策であることを覚えておきましょう。

コンテンツSEOの手順・やり方

ここからは、コンテンツSEOの具体的な手順ややり方を解説します。

コンテンツSEOの手順・やり方は大きく以下のとおりです。

- 自社のコンテンツSEOの目的や戦略を明確にする

- どんなキーワードで記事を作成するか決める

- 記事の構成を作成する

- 記事の内容を執筆する

- 校正・校閲・ファクトチェックを行う

- 記事を公開する

- 効果測定を実施する

- 定期的にリライトを行う

それぞれの手順について、以下で具体的に解説します。

1.自社のコンテンツSEOの目的や戦略を明確にする

コンテンツSEOに取り組むことを決めたら、まずはSEO対策の目的や戦略を決めましょう。

コンテンツSEOに取り組むといっても、売上を立てたいのか、ブランディングをしたいのかによって対策する内容は異なります。

目的が明確になっていないと成果が出にくく、費用や時間が無駄になってしまう恐れも。まずは”何のためにコンテンツSEOを行うのか”をはっきりさせておきましょう。

2.どんなキーワードで記事を作成するか決める

コンテンツSEOにおける戦略・目的が決まったら、対策キーワードの選定を行います。

キーワードの選定とは”どんなキーワードで検索上位獲得を目指すか”のことで、コンテンツSEOにとって最も重要な作業といっても過言ではありません。

キーワードの選定は、ステップ1で決めたコンテンツSEOの目的に沿って、自社が獲得したいキーワードを洗い出したり、競合サイトの獲得キーワードを調査したりして行います。

キーワード選定の流れは大きく以下のとおりです。

- 自社のターゲットユーザーが検索しそうなキーワードを考える

- リスト化したキーワードをカテゴリごとに分ける

- カテゴリごとに関連するキーワードを洗い出す

- 競合サイトのキーワードを分析し、不足しているキーワードがないか調査する

- カテゴリごとの最重要キーワードを決める

- 最重要キーワードを軸にキーワードマップを作る

- キーワードに優先順位を付ける

作成するキーワードが選定できたら、優先度の高いキーワードから順番にコンテンツを作成しましょう。

なお、キーワード選定の詳しい方法は「SEOキーワード選定完全ガイド|実行手順や注意点・活用ツールまで」でも解説しているので、参考にしてください。

3.記事の構成を作成する

次に、選定したキーワードごとに記事の構成案を作成します。

記事の構成案は、記事の骨格・骨子とも呼ばれ、記事作成の中でも非常に重要なステップです。構成案の作成は、以下のことを確認しながら進めましょう。

- ユーザー(ペルソナ)の悩みを解決できる構成になっているか

- トピックごとに情報はまとまっているか

- 見出しだけで言いたいことが伝わるか

- 記事のゴールを意識できているか

- Googleが読みやすい構成案になっているか

記事の構成案を作成する際に最も重要なのは”ユーザーの検索ニーズを解決できる記事構成になっているかどうか”です。

そのためには、ユーザーの悩みを徹底的に調べたり、仮説を立てたりすることが重要です。

読者の悩みを調べる際は、検索上位に表示されているサイトがどんな情報を載せているかを確認するほか、Yahoo!知恵袋などで検索してユーザーのリアルな悩みを調査するのもよいでしょう。

なお、記事を作成する際は、必ず構成案を作ってから執筆を行ってください。

構成案を作らずに執筆を進めると、記事の全体像が定まらなくなり、ユーザーニーズを満たさない記事になってしまう恐れがあります。

質の高い記事を作り続けるためには、記事構成案のテンプレートを作成して、必ず決まった手順で構成案を作成する仕組みを作るのがおすすめです。

記事構成案の作成方法は「SEOに強い記事構成案の作り方完全ガイド|テンプレート&例あり」でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

4.記事の内容を執筆する

構成案が完成したら、記事の本文を執筆します。

記事の本文を執筆する際は、SEOライティングのポイント理解し以下のことを確認しながら進めましょう。

- 結論ファーストを意識できているか

- 一文一義になっているか

- 冗長な文章になっていないか

- 指示語や他の部分を読ませる表現が多用されていないか

- 間違った日本語を使っていないか

- 主語・述語の関係が不自然でないか

- 語尾は統一されているか

- 自然な形でキーワードが盛り込まれているか

- 関連記事への内部リンクや外部リンクが設置されているか など

記事の執筆の際に最も意識すべきことは”ユーザーがストレスなく記事を読めるかどうか”です。

例えば、見出しの結論が最後に書いてある記事は、最後まで読まないとユーザーは自分の求める情報にたどり着くことができません。

また、冗長な表現や指示語、間違った日本語が多用されていると、ユーザーは何度も文章を読み返す必要があり、ストレスがかかります。

記事を読むのにストレスがかかると、ユーザーが途中で読むのを辞めてしまい、サイトからの離脱につながってしまいます。

Googleのアルゴリズムの一つに、NavBoostと呼ばれる主にサイト内でのユーザー行動を評価する基準があります。

即離脱が多い、ユーザーが記事内で何も行動を起こしていないなど、ユーザーエクスペリエンスが悪いと検索順位の上昇が見込みにくくなるのです。

執筆を終えた後は、必ず自分で記事を読み返し、一回で理解できる内容になっているか、ひっかかりなく読める文章になっているかを確認しましょう。

そのうえで、検索エンジンのクローラー(ロボット)にとっても読みやすい文章を執筆する必要があります。

なお、本文中には対策するキーワードを自然な形で盛り込むことも重要です。記事内へのキーワードの盛り込み方は「SEOキーワードの正しい入れ方|実例や対策キーワードの選び方まで」でも解説しているので、参考にしてください。

また、ユーザーと検索エンジン双方にとって、読みやすい文章を執筆しSEOでの評価向上を目指すSEOライティングのポイントについては、「SEOライティングとは?プロが実践する39のコツ<初心者必見>」でも解説しているので、参考にしてください。

5.校正・校閲・ファクトチェックを行う

記事の執筆が完了したら、校正・校閲(誤字脱字や情報の誤りがないかをチェック)をしましょう。

誤字脱字は直接的にSEO評価に関係するわけではありません。

しかし、自分が読者の立場になったとき、誤字脱字が多いサイトに対して「信頼できない」「大丈夫かな…」と心配・不安になるのは自然なことです。

ユーザーが安心して記事を読めるよう、校正・校閲・ファクトチェックは欠かさず行いましょう。

なお、記事の校正・校閲について詳しく知りたい方は、「Web記事の校正・校閲とは?作業内容の違いやコツ、文章校正ツールを紹介」を参考にしてください。

6.記事を公開する

記事が完成したら、いよいよ記事を公開します。

記事の公開方法はサイトを管理しているCMSによって異なりますが、タグの設定は正しく行ってください。

また、記事を公開した後はGoogleに記事がインデックスされているかも確認しましょう。

インデックスとはGoogleが記事の存在を認知することで、Googleにインデックスされない記事は、Googleの検索結果に表示されません。

記事がインデックスされているかどうかは、Googleサーチコンソールを使って以下の手順で確認可能です。

- サーチコンソールにログインする

- URL検査で確認したいページのURLを入力

なお、記事がインデックスされるまで数日かかることもあるので、公開後何日か経ってから確認するのがよいでしょう。

7.効果測定を実施する

記事を公開後、2週間~1ヵ月ほど経過したら効果測定を実施しましょう。

コンテンツSEOにおける効果測定の項目は主に以下3つです。

- 検索順位

- 記事のインデックス状況

- 記事への被リンク状況

- 検索順位

- 記事のインデックス状況

- 記事への被リンク状況

効果検証の結果、検索順位が上がっていない場合はリライトを実施しましょう。

リライトを行う際は、上位サイトを参考にするほか、ユーザーニーズに答える記事になっているかなどを確認してください。

また、立ち上げたばかりのサイトでは、記事がなかなかインデックスされないこともあります。インデックスが進まない場合は、定期的に記事を加筆・修正したり、インデックスを促したりする必要もあるでしょう。

なお、ネット上にはSEOの効果検証にも使える便利なツールが存在します。

代表的なツールとして、以下3つは抑えておきましょう。

| ツール名 | 主な機能・用途 |

|---|---|

| Googleサーチコンソール | インデックス状況の確認流入キーワードごとの検索順位の確認 |

| GRC | 設定したキーワードでの検索順位確認 |

| Ahrefs | 流入キーワードの確認ドメインランクの確認被リンク数の確認*Ahrefsは競合サイトも分析可 |

8.定期的にリライトを行う

効果検証の後、改善が必要な場合はリライトを行いましょう。

記事のリライトには、大きく以下2つの種別があります。どちらも検索順位の向上を目的としたリライトですが、それぞれの違いを覚えておきましょう。

- 古くなった情報の更新

- SEO視点での加筆・修正

Googleは情報の最新性も重視しています。時期や年によってトレンドが変動する情報の場合は、定期的に更新を行うことで検索上位をキープできる可能性があります。

トレンド性の高いテーマの記事は、記事リストでフラグを立てて管理するなどして更新するのを忘れないように工夫しましょう。

また、SEO視点でのリライトも効果的です。

SEO視点のリライトは、タイトルや記事内にキーワードを盛り込むことを中心に以下のことを意識して行いましょう。

- 競合記事と比べて足りない見出しはないか

- タイトルや見出し、ディスクリプションにキーワードは盛り込まれているか

- 魅力的なリード文になっているか

- 内部リンクは適切に設置されているか

なお、SEOリライトについては「SEOリライトのやり方完全ガイド|コツ・記事選定法をプロが解説」でも解説しているので、参考にしてください。

コンテンツSEOに取り組む際に知っておくべき2つのこと

コンテンツSEOにはさまざまな要素があり、何をどれくらい意識すればいいのか迷ってしまう方も多いでしょう。

しかし、実はコンテンツSEOで意識すべきことは非常にシンプルです。ここでは、コンテンツSEOにおいて肝となる2つの考え方を紹介します。

コンテンツSEOの肝は”ユーザーのためになる記事を書く”こと

コンテンツSEOで一番大切なのは、ユーザーニーズを把握し、ニーズに沿った記事を書くことです。

過去に行われたブラックハットSEOのように、Googleを意識しただけのSEO対策は本質的ではありません。ブラックハットSEOで一時的に検索上位を獲得できたとしても、将来的には順位が下落することは間違いないでしょう。

近年のアップデートの傾向を見ても、Googleは”ユーザーのためになる検索結果”を第一に考えて試行錯誤を繰り返し、改善しています。

何から取り組んだらいいかわからない、という場合はまずは”ユーザーにのためになる記事を書くこと”を意識するようにしましょう。

ユーザーのためになる記事を書く方法は「ユーザー目線で質の高い記事を書くためのポイント6つ」で解説するので、参考にしてください。

SEOでは”Googleが読みやすいコンテンツ”を作ることも大切

コンテンツSEOでは、ユーザー目線の質の高い記事を”Googleが読みやすくする”ことも重要です。

SEOでは、ユーザーにとって質の高いコンテンツを作ることが第一ですが、実際に記事を読み込んで評価するのはGoogleのロボットです。

せっかく作った記事をGoogleに評価してもらうためには、正しいタイトル・見出しの付け方や、タグの設定方法を知っておく必要があります。

Googleが読みやすい記事を作る方法は「Googleに正しくコンテンツを評価してもらうためのポイント4つ」で解説するので、参考にしてください。

ユーザー目線で質の高い記事を書くためのポイント6つ

コンテンツSEOでは質の高い記事を作ることが大切ですが、「具体的に質が高いってなに?」「どうやったら作れるの?」と悩む方も多いはずです。

そこで、以下ではユーザー目線でみたときの質の高い記事の作り方を解説します。

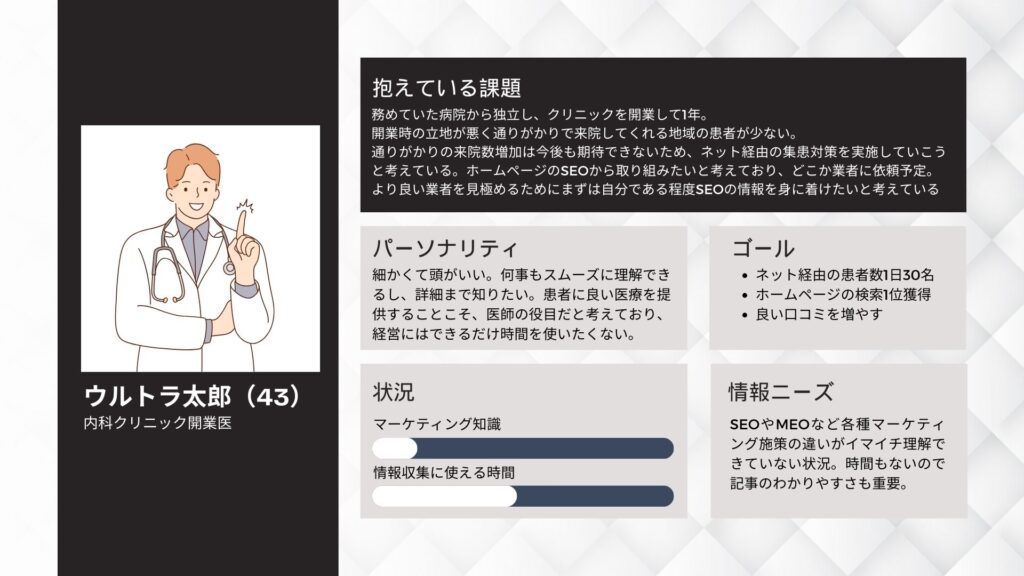

1.ペルソナを設計する

ユーザー目線の質の高い記事を作るために、まずはペルソナ設計を行います。

コンテンツSEOにおけるペルソナとは、作成した記事を読む架空のユーザー像のことを指します。”どんなユーザーに対して記事を書くのか”をより具体化したものだと思ってください。

ペルソナに似た言葉として”ターゲット”が混同されがちですが、それぞれ以下のとおり違いがあります。

- ペルソナ:記事を読む具体的な人物像(職業、子供の有無や置かれている状況を細かく定めたもの)

- ターゲット:記事を読む集団の属性(20代男性、30代女性など)

イメージとして、下図のようにターゲットをより細かく絞り込んだのがペルソナだと考えるとよいでしょう。

ペルソナを設計する際は、検索上位の記事やYahoo!知恵袋のようなユーザーのリアルな悩みを確認できるサイトを活用して読者のニーズを絞り込んでいきます。

ペルソナ設計には「これが正解」というものはないので、自社が集客したいユーザー像も参考にしながら設計しましょう。

2.ユーザーニーズに沿った見出しの流れを意識する

ペルソナを設計したら、ペルソナのニーズに沿った見出しを作成しましょう。

よくある間違ったケースとして、ペルソナのニーズに関わらず「〇〇とは」という見出しを最初に設けてしまうケースがあります。

例えば「SEO 記事 書き方」というキーワードで検索しているユーザーを想像してください。

「SEO 記事 書き方」で検索しているユーザーが一番に知りたいのは”どうやって記事を書けばSEOで検索上位を獲得できるのか”という情報です。

そのため、「SEOとは」という見出しを一番最初に設置することは、ユーザーニーズと照らすと適切ではありません。記事の書き方に関する見出しを一番に設置すべきでしょう。

当たり前のことのようですが、実際にいくつかのキーワードで検索すると、検索ニーズに関わらず「〇〇とは」という見出しで始まる記事が多く見られます。

見出しを作成する際は、ユーザーが一番に知りたい情報がすぐわかるような見出し構成にすることが重要だと覚えておきましょう。

3.記事の書き出しで悩みへの共感や記事を読むメリットを伝える

記事冒頭の導入文では、記事を読むことのメリットを伝えることが大切です。記事の冒頭にメリットがあることで、ユーザーが「続きを読みたい」と感じてくれやすくなります。

具体的には以下のような内容を盛り込むとよいでしょう。

- 「こんな悩みを抱えていませんか?」などの共感文

- 「この記事でわかること」などの要点のまとめ

- 「結論は〇〇!だけど注意点があります」などの注意喚起

魅力的な導入文を作成することでユーザーが記事を読み進めてくれれば、”ユーザーの検索ニーズを満たす記事”として、結果的にSEO評価として反映されます。

もちろん、導入文を魅力的にするには、ユーザーニーズの分析は欠かせません。ステップ1で行ったペルソナ設計を参考に、内容を熟考しましょう。

なお、導入文の作成方法については「リード文とは?意味や重要性・書き方のコツ・例文をプロが徹底解説」でも解説しているので、併せて参考にしてください。

4.画像や図解、太字やマーカーなどを使ってわかりやすく解説する

ユーザーが記事を読みやすくする工夫として、記事内に画像や図解、マーカー線などの装飾を用いることも重要です。

装飾がされていない文字だらけの記事は、実際に読みにくいうえ、ぱっと見読む気になれないもの。ユーザーができるだけストレスなく記事を読み進められるように、装飾を施しましょう。

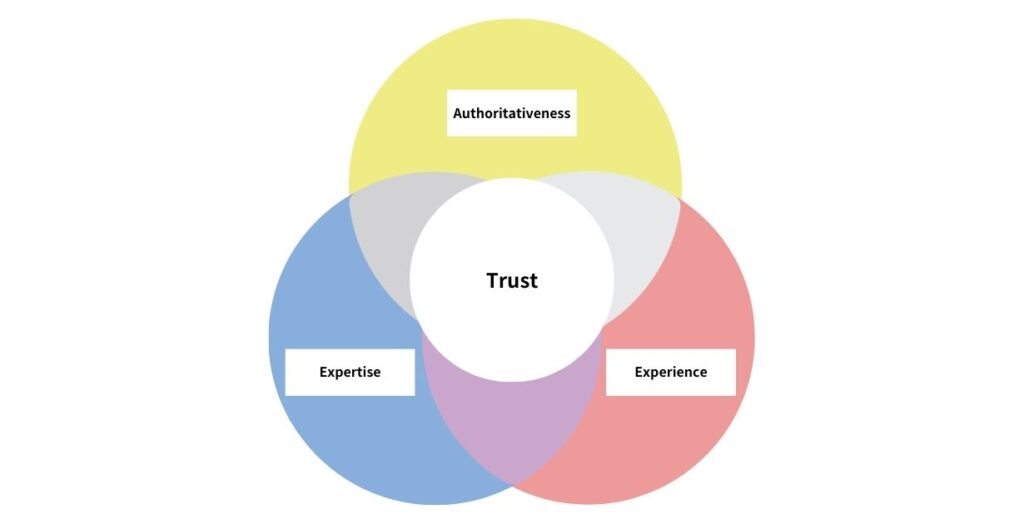

5.E-E-A-Tを高める工夫を行う

ユーザーにとって質の高い記事にするためには、E-E-A-Tの対策も必要です。

E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trust(信頼)の4つの要素の頭文字を取った言葉です。

GoogleはE-E-A-Tを良質なWebサイトの基準として定めており、コンテンツSEOにおいても非常に重要な指標としています。

例えば、記事を作成する際はE-E-A-Tを高めるために以下のような工夫を行いましょう。

- 記事に監修者を付ける

- 有資格者や有識者に記事を執筆してもらう

- 記事の内容に関連した経験を持つ人物が記事を執筆する

- 誰が作成した記事(誰が著者)なのかを明記する

- 被リンクを集める

- 専門性・独自性の高い情報を盛り込む など

なお”監修者がいれば誰でもOK”というわけではありません。

E-E-A-Tの根本的な考え方はユーザーに正確な情報を提供することなので、記事に関連する専門家へ監修や執筆を依頼しましょう。

また、監修者や執筆者は記事上で明記することが大切です。記事の冒頭や末尾に監修者情報として、監修者の経歴や著書などと合わせて紹介するとよいでしょう。

なお、E-E-A-Tについて詳しく知りたい方は、「E-E-A-T(旧E-A-T)とは?評価基準と対策方法20選」を参考にしてください。

6.関連記事を用いて”ユーザーが次に気になること”を先回りして紹介する

ユーザーに自社のサイト内で悩みを解決してもらうには、”ユーザーが記事を読んでいる途中に気になりそうなこと”に先回りし、関連記事への導線を設置することも大切です。

ユーザーの悩みは派生的に広がっていくため、ひとつの記事で全ての悩みを解決するのは難しいケースもあります。

自社サイト内の別の記事も活用して悩みを解決してもらえる工夫をしましょう。

Googleに正しくコンテンツを評価してもらうためのポイント4つ

次に、質の高い記事をGoogleに正しく評価してもらうためのポイントを紹介します。

1.コンテンツ内のHTMLタグを正しく設定する

コンテンツ内ではhタグやpタグ、strongタグ、画像のalt設定などさまざまなHTMLタグを使ってマーキングをしましょう。

それぞれのタグを正しく用いることでGoogleが記事を読みやすくなり、正しく評価してもらえます。

コンテンツ内で使用する代表的なHTMLタグは以下のとおりです。

| タグ名 | 用途 |

| titleタグ | 記事のタイトルを示す |

| meta descriptionタグ | 記事のサマリを指す |

| hタグ(h1~h4) | h1:記事のタイトルを指す h2~h4:記事内の見出しを指す |

| bタグ | 記事内の太字にしたい箇所に用いる |

| strongタグ | 記事内の重要な箇所に用いる |

| altタグ | 画像に代替テキストを設定する |

| tableタグ | 表組を作成する際に用いる |

| listタグ | 箇条書きをする際に用いる |

| blockpuoteタグ | 外部サイトからの引用箇所を示す |

2.タイトルやディスクリプション、見出しにキーワードを盛り込む

コンテンツ内の「タイトル」や「ディスクリプション」、「見出し(hタグ)」などの重要な箇所には自然な形でキーワードを盛り込みましょう。

見出しやタイトルにキーワードを盛り込む際は、キーワードができるだけ左側にくるのが理想的です。

以下は本記事のタイトルを作成したときの例です。キーワードである「コンテンツSEOとは」が左側にくるように作成しています。

【キーワード:コンテンツSEOとは?】

| 〇 | コンテンツSEOとは?やり方やメリット、事例をわかりやすく解説 |

| △ | SEO担当必見!コンテンツSEOのやり方やメリットを解説 |

なお、記事内の本文にもキーワードを盛り込んだほうがベターですが、本文中のキーワードは執筆の際に自然に盛り込まれるケースがほとんどです。

記事内のキーワードは、あくまでも自然な形で盛り込むのが望ましいので、執筆中は無理にキーワードを意識する必要はないでしょう。

記事を公開した後、順位の状況が芳しくない場合には、競合記事のキーワード含有率などを確認したうえで、リライトで対策するのがおすすめです。

なお、記事へのキーワードの盛り込み方は「SEOキーワードの正しい入れ方|実例や対策キーワードの選び方まで」でも解説しているので、参考にしてください。

3.独自性のある情報を使ってコンテンツを作成する

コンテンツの質を高めるためには、他社が扱っていない独自情報を使って記事を作るのもおすすめです。

例えば、自社が抱えている顧客のデータや自社で実施したアンケート調査などは独自情報にあたります。

独自情報を用いて作成したコンテンツをプレスリリースとして発信することで、被リンク獲得やブランディングにもつながるでしょう。

4.関連性の高いキーワードでパンくずを設定する

作成した記事の中でも特に重要な記事は、パンくずなどを用いてリンクを集約するのもおすすめです。

パンくずとは、サイト内の現在地を指すリンクのことで、サイトの上部や下部に「トップページ>商品一覧>商品名」などの形式で表示されます。

関連する記事をカテゴリごとにまとめて、重要な記事記事にリンクを集約することで、Googleがどの記事が重要な記事なのかを認識しやすくなります。

関連する記事同士をリンクでつないでコンテンツ郡全体で検索順位向上を狙うことを”トピッククラスター”といい、最近のSEOにおいてはトレンドとなっています。

コンテンツ戦略を練るにあたり、トピッククラスター施策の実施も検討しましょう。

なお、トピッククラスターについて詳しく知りたい方は、「トピッククラスターモデルとは?SEO効果や作り方、事例まで」を参考にしてください。

コンテンツSEOでやってはいけないNG行為4つ

コンテンツSEOでは、やってはいけないNG行為がいくつか存在します。

NG行為を行うと、最悪の場合サイト自体がペナルティを受け、SEOで検索上位を獲得するのが困難になる可能性も。知らず知らずのうちに行ってしまわないように注意しましょう。

文章のコピペ

記事を作成する際に、文章を他のサイトからコピペするのはNGです。もちろん、語尾を少し変えただけなどのコンテンツもNGとなります。

検索上位のサイトを参考にしつつも、文章や見出しは必ずオリジナルの内容を作成しましょう。

他社サイトと同じ内容のコンテンツを作成した場合、重複コンテンツページとしてGoogleからマイナス評価を受ける恐れがあります。

コンテンツを社内で作成する場合はもちろん、社外へ記事作成を外注する場合はコピペチェックツールなどを用いて対策しましょう。

なお、コピペがSEOに与える影響について詳しく知りたい方は、「コピペがSEOに与える悪影響とは?正しいコピペの防ぎ方まで」を参考にしてください。

AIを用いたコンテンツの大量生成

近年では、AIツールの技術が向上しているため、コンテンツ作成の際にAIの活用を考えている方も多いでしょう。

前提からいうと、コンテンツ作成にAIを使うこと自体に問題はありません。

しかし、AIを用いて内容の薄い記事を量産したり、間違った内容の記事を大量に作成したりすると、サイト全体の評価を落とす可能性があります。

AIで作成した記事は、必ず人間による編集やチェックを行うなどして対策しましょう。

なお、AIによる記事作成の方法や注意点については「AIは記事作成に活用できる?おすすめのAI文章生成ツール10選」で解説しているので、併せて参考にしてください。

キーワードの重複や類似コンテンツの作成

ひとつのサイトで、同じキーワードを対策するコンテンツを複数作成することも避けるようにしましょう。

同じキーワードで記事を作成すると、記事の内容が似通ってしまいます。

また、本来はどちらかの記事に評価が集約されるはずのところ、評価が分散してしまい検索順位が下がる危険性も。

キーワード選定の段階で似たようなキーワードを排除するほか、記事数が増えてきたらキーワードが被っている記事がないかチェックするなど、定期的にキーワードの見直しを行いましょう。

画像や情報などの無許可利用

記事の中で使用する画像や情報を無断で利用することもNGです。

画像や情報の無断利用は、コピーコンテンツと同様に重複コンテンツのリスクがあるほか、無断利用されたメディアからの通報によってもペナルティを受ける可能性があります。

他社メディアの画像や情報を使用する場合は、必ず引用タグを用いて引用箇所であることがわかるようにしてください。

コンテンツSEOで成果を出すためのコツ

ここからは、コンテンツSEOで成果を出すためのポイントを紹介します。コンテンツSEOで成果を出すポイントは以下のとおりです。

- 記事作成ツールを用いて作成を効率化する

- 権威性の高い監修者・執筆者に依頼する

- コンバージョンへの導線設計を行う

- テクニカルSEO/被リンク獲得の施策も同時に行う

それぞれについて、以下で詳しく解説します。

記事作成ツールを用いて作成を効率化する

コンテンツSEOでより早く成果を出すためには、記事作成ツールは必要不可欠といっても過言ではありません。

なぜなら、コンテンツSEOにおいて最も時間がかかるのが”記事の作成”だからです。

文字数にもよりますが、5,000字の記事を人間の手だけで書くにはどんなに早くても半日~1日はかかります。

記事作成ツールをうまく活用すれば、1日に何本も記事を作成できるうえ、キーワード選定や記事のチェックなどの時間も効率化することができます。

中には無料で利用できるツールも存在するので、これからコンテンツSEOに取り組む予定がある方は、必ずチェックしておきましょう。

記事作成ツールについては、「【2024年版】記事作成ツールおすすめ32選|プロの活用法まで」で詳しく解説しているので、併せて参考にしてください。

権威性の高い監修者・執筆者に依頼する

コンテンツSEOで成果を出すためには、サイト立ち上げの早い段階で専門性や権威性の高い監修者や執筆者を見つけることも重要です。

なぜなら、専門性・権威性の高い執筆者や監修者の存在はサイトのSEO評価基準のひとつである”E-E-A-T”評価に良い影響を与えるからです。

E-E-A-Tとは、Googleがサイトやコンテンツを評価する際に重視する4つの要素、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとった言葉。

専門性・権威性の高い執筆者や監修者がコンテンツ制作に携わることにより、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)に関わる評価を高めることができます。

SNSでのフォロワーが多い監修者であれば、SNS上でのリポストや関連メディアでの引用など、さまざまな場面で自社のサイトを紹介してもらえる可能性があります。その結果、サイテーションの獲得にもつながるでしょう。

サイテーションとは、企業名、店舗名、住所、電話番号などの情報が、他のウェブサイトやSNSなどで言及されることです。

加えて、有名な著書がある執筆者に執筆してもらえれば、Google以外からの流入にも期待ができるでしょう。

権威性や専門性の高い監修者を見つけることはE-E-A-Tの観点に加え、サイテーションないしはSEO評価を高める点でもメリットがあるのです。

なお、E-E-A-Tについて詳しく知りたい方は、「E-E-A-T(旧E-A-T)とは?評価基準と対策方法20選」を参考にしてください。また、サイテーションについて詳しく知りたい方は、「サイテーションとは?意味やSEO/MEO効果、獲得方法を解説」を参考にしてください。

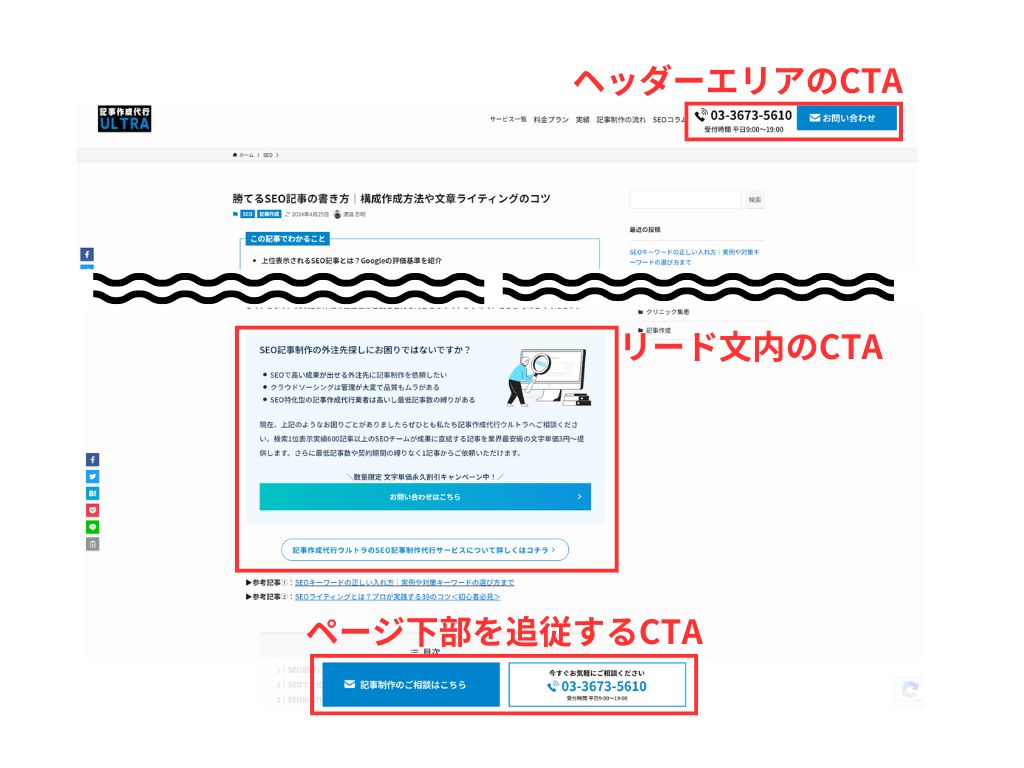

コンバージョンへの導線設計を行う

コンテンツSEOで成果を出すためには、コンバージョン導線の設計が必須です。

記事を作成してせっかく流入が増えても、記事内にコンバージョンできるボタンやリンクがなければ売上にはつながりません。まずは、記事内にコンバージョンの導線を設置することから始めましょう。

コンバージョンの導線は、一般的にCTA(コールトゥアクション)と呼ばれています。

Webサイトや広告、メールなどにおいて、ユーザーに特定の行動を起こしてもらうための指示や誘導のことです。

例えば、弊社の記事には以下のように複数のCTAを設けています。

また、コンバージョンが発生し始めた後も、継続的にコンバージョン率の改善を行うことが大切です。同じ流入数でもコンバージョン率が0.1%と1%では売上・問い合わせ数は10倍異なります。

SEO対策と併せて、コンバージョン改善も並走するとより成果を実感しやすいでしょう。

テクニカルSEO・被リンク獲得の施策も同時に行う

SEOで評価を出すためには、コンテンツSEOと同時にテクニカルSEOや被リンク獲得の施策を行うのが理想的です。

コンテンツSEOでは主にユーザー向けに、テクニカルSEO・被リンク獲得施策では主にGoolge向けの対策を行うことで、よりSEOの効果を期待できるでしょう。

ただし、立ち上げたばかりのサイトの場合、テクニカルSEO対策ですべきことはそこまで多くありません。

まずはコンテンツSEOと被リンク獲得施策を中心に、ページ数が数百ページにまで増えたタイミングでテクニカルSEO施策も検討してみてください。

コンテンツSEOのやり方がわからないならプロに任せるのも手

コンテンツSEOのやり方がわからない場合は、プロに依頼するのがおすすめです。

コンテンツSEOに正しく取り組むには、さまざまなノウハウが必要なうえ、それなりの時間や費用がかかります。

社内にノウハウがない状態で自力でコンテンツSEOに取り組み始めても、成果が出なかったり「本当にこれでよいのかな?」と悩んでしまったりすることもあるはずです。

初期の段階ではプロの手も借りながらコンテンツSEOに取り組んでいき、徐々に社内体制を整えていくほうが、結果的に費用対効果が高くなるでしょう。

なお、記事作成代行ウルトラでは記事の構成案作成から執筆や編集、公開やリライトまでコンテンツSEO業務をまるっと代行可能です。

業界最安値の文字単価4.5円から依頼でき、多くのキーワードで検索上位を獲得しているので、費用面・実績面で心配がある方もまずはお気軽にお問い合わせください。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。

コンテンツSEOの成功事例3選

ここでは、記事作成代行ウルトラを使って、コンテンツSEOの集客に成功した例を3つ紹介します。

【BtoC】ビッグキーワード「見守り家電」で1位獲得。業界における検索経由の認知最大化に成功|ハローテクノロジーズ株式会社

支援前の課題

SEOに一切の知見がなく何から始めていいかもわからない状況。

ただしデジタルマーケティングによる商品プロモーションは必要で、SEOに対する予算も確保していた。

実施した施策内容

- コンテンツSEO(キーワード選定、記事制作代行30件)

- 簡単なSEO内部対策

- CMS導入

- 効果測定体制の構築

支援で得られた成果

施策開始4ヶ月の段階で納品した記事30件のうち、10%が1位獲得、40%が5位以上獲得、70%が10位以上を獲得。

以下のような高難度なビッグキーワードでも十分な成果を残しました。

- 見守り 家電:1位

- 見守りロボット:1位

- 見守りサービス 安い:1位 など

施策実施の結果、検索流入数は400倍、商品注文数は21倍という驚異的な成果が得られました。

BtoB比較ポータルサイト

支援前の課題

インバウンドなリード獲得手段がないので、コンテンツSEOを始めたい。

実施した施策内容

- コンテンツSEO

- SEO内部対策

- SEO外部対策

- インハウス化支援

支援で得られた成果

コンテンツSEO開始10ヶ月で単月のリード数200件を達成。

BtoBの高単価商材に対するリードを、web広告を大幅に上回る数の獲得に成功しました。

また以下のようにリードは発生しやすいが、競合性の高いキーワードでも上位表示を達成。

- ○○ 比較

- ○○ 価格

- ○○ おすすめ

チーム内メンバーだけでのコンテンツSEO運用のインハウス化も実現しました。

コンテンツSEOにかかる費用|記事の外注・執筆相場はいくら?

コンテンツSEOでかかる費用は、主に以下のとおりです。

| 依頼内容 | 依頼先 | 費用 |

|---|---|---|

| 記事作成費用 | 個人ライター | 0.5円~5円/文字 |

| 記事作成代行業者(低価格がウリなタイプ) | 0.7円~3円/文字 | |

| 記事作成代行業者(SEO特化型タイプ) | 7円~10円/文字 | |

| コンテンツSEOコンサル | 個人コンサルタント | 5万円~30万円/月 |

| コンサル会社(コンテンツ特化) | 10万円~50万円/月 | |

| コンサル会社(SEO全般) | 30万円~100万円/月 |

それぞれの費用は、サイトの規模や依頼内容によっても大きく異なります。あくまでも目安として参考にしてください。

SEOコンテンツの作成にかかる費用は「記事作成代行の相場は?フリーランスライターと業者の外注費用比較」でも紹介しています。記事制作の外注を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

まとめ|コンテンツSEOにお悩みなら記事作成代行もご検討ください

コンテンツSEOとはSEO対策の一種です。

ユーザー目線に立った質の高いコンテンツを作成し続けることで、検索エンジンからの流入を増やせる可能性があります。

しかし、社内に体制やノウハウがない場合は、成果が出るまでに時間がかかってしまったり、間違った対策をして費用や時間を無駄にしてしまったりする恐れも。

最近では、さまざまな企業がSEOの支援やコンテンツ制作の代行を行っています。

何から始めればいいかわからず悩んでいる場合は、一度プロに依頼することも検討してみましょう。

記事作成代行ウルトラでは、文字単価4.5円から質の高いコンテンツの作成を代行しています。

これまで数多くのキーワードで検索順位1位を獲得した実績から、コンテンツSEOの強化をお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

- 狙ったキーワードで検索上位がとれていない

- 戦略的にSEO対策をしたい

- 検索順位改善だけでなく売上・利益にもつなげたい

現在、上記のようなお困りごとがありましたら、SEOコンサルティングで圧倒的な成果を創出してきた我々『シュワット株式会社』へご相談ください。SEO対策にとどまらず売上・利益などビジネス的な成果を追求し、戦略設計から施策の実行、インハウス化支援まで、ニーズに合わせた最適なプランで強力にサポートいたします。